校長を退職して子供を対象にした体験型民泊事業を始めた話

本日は、はかた春樹を紹介するにあたり、校長を退職した後、子供を対象にした体験型民泊事業を始めた話をご紹介させていただきます。この機会を元に、はかた春樹の経歴の一部と地元の活性化への想いをお伝えすることが出来たら幸いに思います。

はかたは2014年3月に校長を退職しました。退職後、はかたは自分の育った大和町に以前ほど活気がなくなりつつあるのを寂しく感じました。そこで、広島県が推奨しており、以前学校でも行っていた「山・海・島」体験活動 の企画をすることで、自分の教育経験を生かしながら大和町を盛り上げることができるのではないかと考え、大和町で子供の体験型民泊事業を始めました。

「山・海・島」体験活動とは、以下のようなことを目標とした施策となります。小学校の教育活動で、自然に触れ合える地域での集団宿泊活動を推進していくものでした。

豊かな心をもち,学びを生かして新たなことに挑戦しようとする児童の育成

・自然の偉大さや人間の心のすばらしさを感じ取る感性(豊かな心)

・学んだことを課題解決 に生かす力(学びを生かす)

・新たな意味や価値を創造する力

・他者と協働する力

・社会へ参画する意欲

・挑戦する意欲 (新たなことに挑戦) など

実施概要

体験型民泊事業で行ったことは以下のようなものになります。

大和町に集団宿泊をしたい学校と連携する

大和町で子供を受け入れてくれる家庭を公募する

子供は大和町の一般家庭に2泊3日程度宿泊する

体験先を確保し、体験リストから選んで子供を活動させる

体験リストの例

🧑🌾 農業体験

田植えや稲刈り、野菜や果物の収穫を体験する

ただ言われた通りに収穫するのではなく、どのように進めると効率的にできるか、子どもに考えさせながら取り組みました。

🧑🍳 料理体験

受け入れ家庭の人と一緒に夕食を作る

受け入れ家庭の方との絆を深めました。

※ そのほか ( 工作体験 / 川遊び / 坐禅 / 乗馬 / 平和学習 …etc )

その他詳細は、こちらの リンク にてご紹介させていただきます。

エピソード

はかたは教育の経験はあったものの、事業自体を運営するのは初めてでした。そこでまず直面した課題は以下のものでした。

参加校や体験場所を増やすために営業すること

運営のための資金を調達すること

大和町で子どもを受け入れてくれる家庭を探し、増やすこと

1、2 の課題に対して、以下のような料金体系にする工夫をしました。その結果、大量の起業資金を用意せずとも民泊事業の実施が可能になりました。

体験ごとに料金を設定し、学校側で体験カリキュラムを組めるようにした

学校側で体験を自由に選ぶことができるようになった

学校側で料金の調整が簡単にできるようになった

体験ごとの料金は、体験者 → 体験先 に支払われる仕組みにした

体験先に収益が生まれるようにした

宿泊の料金は、体験者 → 受け入れ先 に支払われる仕組みにした

民泊家庭での食事代や光熱費などはここで賄うようにした

農業体験活動や地域共同事業などの助成金を調べて活用した

クーラーボックスやノコギリ等の備品は補助金で賄うようにした

3 の課題に対して、以下のようなフォローをしました。その結果、受け入れの不安が和らぎ、前向きな気持ちで希望する家庭が増えました。

受け入れ家庭を迷っている人向けに研修会を実施した

子供との触れ合いで元気になる魅力を伝えた

子供が病気になった時など、何かあった時の危機管理マニュアルを用意した

これらの努力の結果、たくさんのご協力を頂くことができました。当時の関係者様には深くお礼申し上げます。おかげさまで、この体験型民泊事業は大和町だけでなく久井町にもまたがって以下の規模で実施することができました。

🏫 実施校数:のべ30校

👦 参加こども総数:約500人

🏠 受け入れ家庭数:約35家庭

最後に

はかたは以下を少しでもできたらという想いで、この取組を実施しました。

大和町のイメージアップ

大和町へ再来訪してくれる人の増加

人と人の絆をつなぐ

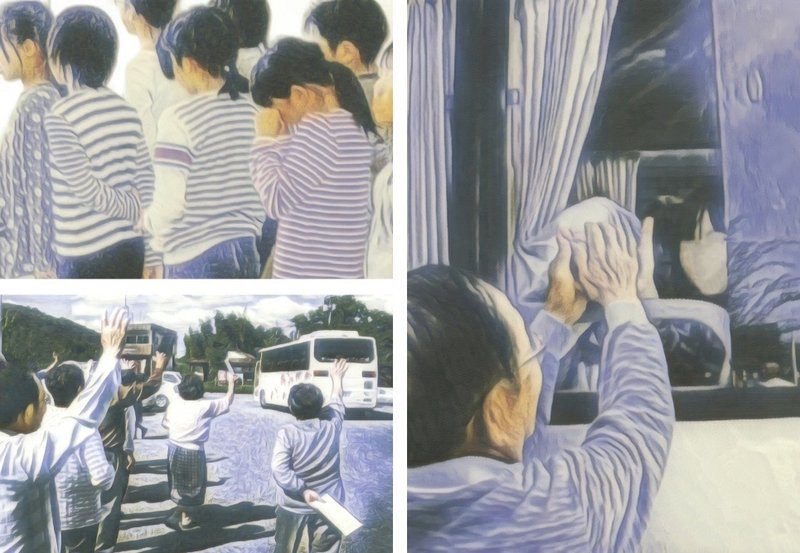

体験活動の中では、受け入れ家庭とお別れをするときに、涙を流す子どももいました。また、運動会や発表会などで受け入れ家庭を招待し、第二の家族のような関係を新しく築くことができたようなケースもありました。中には今でも交流が続いているという家庭もあります。

どれも深く印象に残っている大切な思い出です。

少しでも大和町の活性化に貢献できていたらと思っている次第です。

この経験では以下のことを学び、やりがいを感じました。

・連携組織と協力関係を築き、お互いがメリットを得るように運営すること

・新しいことを始める時に、不安を抱えている人を助けながら進めること

・人の繋がりを生み出すことで、たくさんの人が幸せになること

この経験を三原市の活性化に活かしていきます。