「私たちは地球と宇宙の『境界』を生きている」映画【杜人】の矢野智徳さんと語った大地とからだの共通点

大地の再生を行う、矢野智徳さんを追った映画が公開されたと聞き、少し前に観に行ってきたんです。

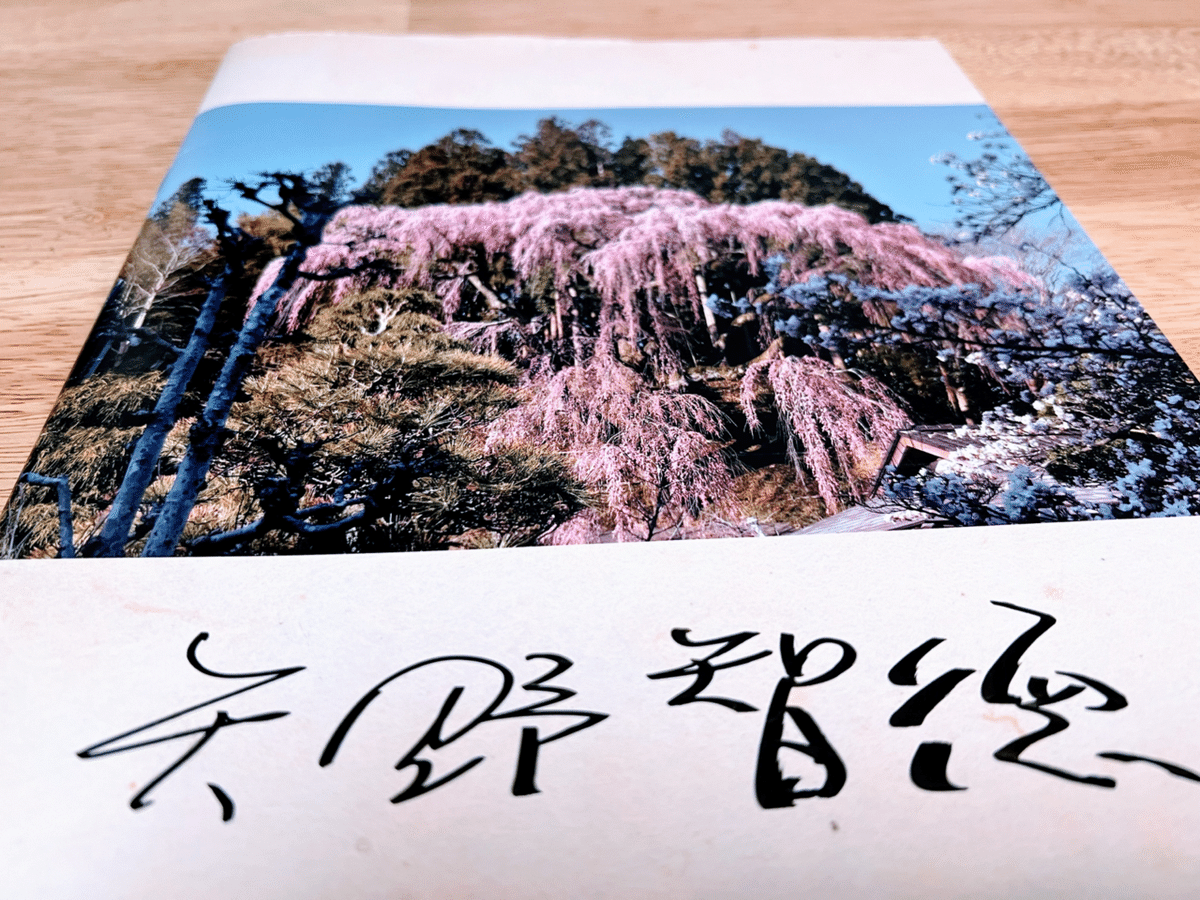

映画「杜人(もりびと)環境再生医 矢野智徳の挑戦」

矢野さんとは10年ほど前から親交があり、現在もからだを診させていただいています。

いつもふらりと来てくださっては「大地」と「人のからだ」について、時間を忘れてお話をさせていただいています。

長いときには、深夜1時過ぎまでお話しさせていただいたこともあるくらい。

環境再生医である矢野さんは全国各地から依頼があり、日々さまざまな地域を飛び回っています。

私のところに来ていただくときはいつも当日予約で「今日は沖縄から移動してきた帰り道なんです」など、長距離移動の帰りに寄っていただくことが多いです。

長距離移動だというのに、いつもウエストポーチ一つで移動する矢野さん…身軽すぎる出で立ちに、いつもびっくりしてしまいます。

ふたりで意見交換した経験から、私が矢野さんから学んだこと、ふたりで話している中で起きた大きな気づきについて書かせていただきます。

是非、お時間があるときに読んでいただけたら嬉しいです。

映画「杜人」

映画「杜人」、素晴らしかった。

矢野さんが実際どのように大地と向き合ってきたのか、実際に環境改善をする様子を見ながら、どのような考えをもって施行しているのかがとてもよくわかります。

大地が変わっていく様が、問答無用で見てわかりました。

すでにたくさんの方が観に行かれたようで、Facebookのタイムラインに矢野さんが出てくる度、嬉しくなります。

移植ごて一つで、大地を変える。矢野さんの大地再生

何度か私も矢野さんのワークショップに参加させていただきましたが、矢野さんは、その土地の地下水脈循環、地表面での空気循環を整え、たった数分で、肌で実感できるくらい空間を変えてしまうんです。鮮やかに。

「移植ごて一つで、大地は変えることができる」

台風が起きてがけ崩れが起こることも、大地の中に空気循環がなくなり、土地が詰まり、空気循環、水脈が回復するために必要なことだってあると矢野さんは言っています。

雑草だって、硬くなった地面に根を張り、根が張ることによって大地は柔らかくなり、地球の表面が呼吸し始める。

矢野さんは、草を根から引っこ抜くのではなく、「風の草刈り」といって、鎌を片手に、草むらに空気の通り道を作ってあげることによって、草を高く成長させないための方法論を生み出しています。

草だって、大地のために生えるんです。不必要なものなんてないのだと気づかせてもらいました。

大地とからだの共通点、「境界」こそが大切

私は鍼灸師で普段「人のからだ」を相手にしていて、矢野さんは「大地」を扱っています。

「大地」と「からだ」。一見全く別のもののようで、二人で話す度にいつも共通点が出てきます。

その共通点について、ある日私の視点が大きく変わった経験があります。

(ちょっと話がそれるのですが、大切なことなので、少しだけ脇道にそれますね…)

私が前に、群馬県にある群馬県立自然史博物館に子どもたちを連れて訪れた際、一つの展示を見て動けなくなったんです。

その展示は、

「もし、地球を直径1メートルの球にすると海の水はおよそ660ミリリットルにすぎません」

というもの。

思ったよりも海の水って少ないんです…

私たちが「深い」と思っている「海」は、地球にとっては本当に「皮膚」くらいの薄さしかないのでは…。

海すら薄いのだから、人が住んでいる大地なんて、私たちにとっては広大かもしれないけれど、地球にとってはごく薄い膜のようなものでしかないのではと思ったのです。

皮膚のような薄さ…それは鍼灸師をしている私にとってとても興味深いことで、薄い海の深部、大地の構造、地球の中身がどうなっているのかを調べ、学びました。

大地、海、オゾン層、大気、風はどのようにできるのか?雲の発生、火山、マントル、プレート、地球、月、宇宙…調べれば調べるほど興味がわいてきて、手当たり次第の本を読み、地球について理解を深めていきました。

そんな時に、矢野さんが来院され、私が経験したことを話しました。

私は、

「地球にとって、大地も、海も、皮膚のようにごくごく薄いものなのだから、その薄い部分が例え大きく壊されたとしても、地球にとってはかすり傷くらいの出来事にしかならないのではないか?」と矢野さんに質問したら、矢野さんは笑ってこう答えたんです。

「私たちは、地球と宇宙の『境界』を生きているんです。地球にとってごく薄い大地でも、実は宇宙との境界にあって、境界こそが大切なんです」と。

矢野さんが大地を再生する姿を見ても、地表面に移植ごてで溝をほんの少し切っただけで、大地は大きく変わっていくんです。

ほんの些細だと思えることが、実はとてつもなく大きな変化を起こしている。

これって、人間のからだにも言えることで、私たち鍼灸師が鍼を打つのは、皮膚のごく浅い層。

お灸に至っては、皮膚ではなく、皮膚から離れた「オーラ」のような、からだを護る気の層である「衛気(えき)」に効いているといわれています。

手の親指の第一関節の幅を「一寸」とする東洋医学の世界において、人の生命エネルギーである「気」が活発に流れているのは皮下「一分」のところ。

「一分」というのは「一寸」の10分の1です。マッサージをすると言っても、気の流れを潰さないように、浅い層に触れていくのが、東洋医学的な方法論。

鍼は、刺さなくても、皮膚に少し当てるだけで効果が出る時もありますし、極端な例だと刺さずにかざすだけで終えることだってあるのです。

熱が出ているけれど、汗が出て来なくて、小児用の刺さない鍼を軽くポンポンと当てるだけで、一瞬にして発汗し、みるみる解熱していくんです。人のからだも、鮮やかに変わっていきます。

ごく浅い層に働きかけ、深いところまで変えていくという発想が、矢野さんの「大地」に対する考え方と、私の「人のからだ」に対する考え方がとても似ているんです。

文明の利器なしに住むことは難しい都会

私の鍼灸院、7月に2週間ほどエアコンが壊れてしまいました。…もうめちゃくちゃ暑くて…

「東京ってもしかすると電気やガス、水道などの、人が作り出した文明の利器がないと、すでに生きることができない場所なのではないか」と思ったんです。

生きているとうよりも、文明に生かされている感覚を味わいました。

それで、矢野さんが以前おっしゃっていたことを思い出したんです。

「東京は、本当にヒートアイランドなんですよ」と。

それは矢野さんが井戸を掘った経験の話しで、

地下の空間って本当は1年を通して16℃を保っていて、夏は涼しく、冬は暖かく感じる場所なのだそう。

でも…矢野さんが東京駅の地下に降りたとき、むしむししていて温度がものすごく高いことに気づいたそうです。

矢野さんは野性的というか、その土地の空気の流れなどを把握する能力がものすごく高く、例えば洪水が起こってしまったところの現地調査に行き、その場で肌で空気の流れや大地の呼吸を感じて、原因を特定することができるのです。

そんな矢野さんが、東京の地下温度の高さにヒートアイランド化を実感したそうです。

「犬でさえ、夏の暑い時期には穴を掘って涼をとろうとする。

人だけですよ、夏の暑い時期に地下にもぐらないのは」

人がここまで世界中で人口を増やせているのも、科学技術の発達を抜きにしては考えられないのだと思います。

電気の発見、冷暖房技術の発達、農薬の普及…たくさんのことが重なり、人は地球上のどこでも、南極でさえ生活ができるようになりました。

でも、コンクリートで固められてしまった大地は呼吸することが難しく、一度電気が止まれば死の危険さえある。

テレビで「洪水」「温暖化」のニュースを見る度、年々、文明の利器なしに、人は生きていくことはできなくなっているんじゃないか?と思うのです。

地球は大きな生命体。自分たちでできるメンテナンスを

歴史的な大災害が立て続けに起こっている現代、私たちは大地のこと、地球のことをしっかり考え、「持続可能な未来」を思い描けるような働きを起こしていかなくてはいけないんです。

ヒートアイランド化してしまった東京の地下を、ちゃんと涼しい空間に戻していく努力。都市部に人口密集させず、定住だけを考えるのではなく、遊牧民のように場所を移動して仕事をしていくこと。大地に穴を掘り、冷暖房に頼ることなく生きることができるシステム…考えるだけでも、いくつもの方法論があるけれど、簡単に行動に移すことができないくらいに人口も増加しています。

困るのは、私たちが地球から去った後を生きる生物たち…

地球は無機物ではなく、大きな生命体なのだと思います。

地球上を、大地を、しっかりと治療していかなくては、生命力がどんどん弱まってしまう…

矢野さんの視点は、大地だけではなく、地球そのものを治療するために必要な視点なのだと思います。

大地を再生させるだけではなく、自分たちでできる大地のメンテナンスの仕方を教え、持続可能な「場」を、周りを巻き込んで作っていく矢野さん。

人のからだも一緒。誰かにからだを診てもらうことでなんとか保っているからだではなく、生活状況を見直したり、自分でできるからだのメンテナンスをすることによって、健康すら自給自足していくことが大切です。

映画「杜人」、是非みなさんに観ていただきたい作品です。おすすめです!

長い文章、最後までお付き合いありがとうございました。