【技術士建設部門 第二次試験】試験概要/筆記試験の内容

技術士建設部門

筆記試験の内容

【当ページ掲載記事の要旨】--------------------■

・建設部門 筆記試験の内容とそのまとめ

-----------------------------------------------------■

🟦筆記試験の内容一覧

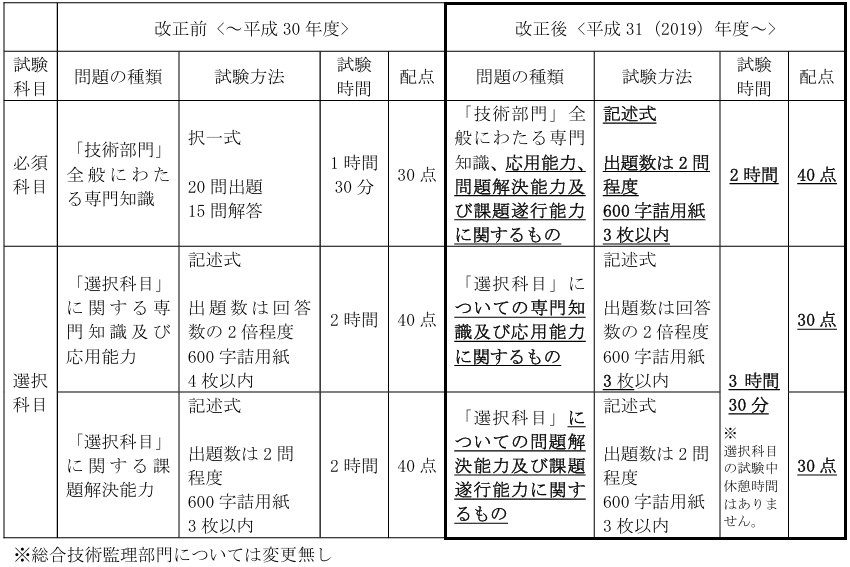

ご存じのとおり、令和元年度に技術士試験制度が改正されたことに伴い、試験方法が変更となったが、ここで重要なことは、

・求められる(問われる)資質能力が増えたこと。

・設問内容がマニュアル化されたこと。

の2点である。設問内容がマニュアル化されたということは、採点についてもある程度ルール化されたのではないかと推察できる。

筆記試験の科目は、下表に示すとおり、専門知識、応用能力、問題解決能力及び課題遂行能力が問われる。

・必須科目Ⅰ :「技術部門」全般にわたる専門知識,応用能力,問題解決能力及び課題遂行能力に関するもの

・選択科目Ⅱ-1:「選択科目」についての専門知識に関するもの

・選択科目Ⅱ-2:「選択科目」についての応用能力に関するもの

・選択科目Ⅲ :「選択科目」についての問題解決能力及び課題遂行能力に関するもの

以下に、必須科目Ⅰ、選択科目Ⅱ、選択科目Ⅲごとに、試験内容を具体的に解説する。

表 技術士第二次試験:試験方法の新旧対照表

[筆記試験(総合技術監理部門を除く技術部)]

🟦必須科目【Ⅰ】の試験内容

必須科目Ⅰは、技術部門全般にわたる

・専門知識

・応用能力

・問題解決能力及び課題遂行能力

が問われる問題として、記述式問題が出題される。

当記事の末尾に示すとおり、各設問で問う資質能力の割り振りも決まっており、そのため、問題文は科目が異なっていてもほぼ同じ内容となっている。

解答方法は、600字詰め答案用紙3枚(1,800字)以内である。

令和元年度の試験制度改正が行われるまでは、技術部門全般にわたる専門知識のみが問われ、解答方法の択一式であって点と比べると、大きく改正された点である。

日本技術士会では、必須科目Ⅰの概念、出題内容、評価項目について下表のとおり公表している。

必須科目Ⅰの試験時間は2時間であり、配点は40点となっており、選択科目Ⅱ・Ⅲと合計すると100点となる。

出典)日本技術士会

🟦選択科目【Ⅱ】の試験内容

選択科目Ⅱは、専門知識が問われるⅡ-1と応用能力が問われるⅡ-2に分かれる。

それぞれの解答方法は、

・Ⅱ-1:600字詰め答案用紙1枚(600字)以内

・Ⅱ-2:600字詰め答案用紙2枚(1,200字)以内

であり、令和元年度の試験制度改正前の答案用紙4枚から3枚へと変更となった。出題数は平成30年度までと変わらないが、Ⅱ-1の解答数が、平成30年度までは2問であったものが、令和元年度より1問となるとともに、問われる資質能力の内容が若干増えている。

選択科目Ⅱは、

・専門知識が問われるⅡ-1

・応用能力が問われるⅡ-2

に分かれていることは、令和元年度の試験制度改正前と同じである。

日本技術士会では、選択科目Ⅱの概念、出題内容、評価項目について下表のとおり公表している。

選択科目Ⅱの試験時間は、選択科目Ⅲと併せて3時間30分であり、配点はⅡ-1が100点、Ⅱ-2が20点となっており、必須科目Ⅰと選択科目Ⅲとを合計すると100点となる。

出典)日本技術士会

🟦選択科目【Ⅲ】の試験内容

選択科目Ⅲでは、問題解決能力及び課題遂行能力が問われる。小問(1)~小問(3)で問われる内容は、選択科目に関わらずほぼ同じである。問題文がほぼ同じものに統一されたことと、令和元年度以降の口頭試験において明らかにマニュアルを見て試問されていることを踏まえると、筆記試験の答案採点もかなりマニュアル化されているのではないかと推察される。

したがって、試験官による採点のバラツキは少なくなったのではないだろうか。しかしその一方で、マニュアル化された採点ポイントに沿っているかが加点に影響することから、個性的でマニュアルから逸脱した内容の解答論文は得点が低くなると思われる。

平成30年度までは、評価項目や問われる資質能力の定義が不明瞭はないものもあり、そういう点では採点基準がどこまで標準化されているのか、採点者(試験官)の考え方によって左右される属人性が些少なりともあるのではないかという疑問が残る試験であったが、令和元年度からはそのあたりが比較的明確に標準化されたともいえる。

換言すると、評価項目が何なのか、どういう視点や基準で採点されているのかがかなり明確になり、解答を論述する際に留意すべき点や押さえておくべき点が明確になってきたといえる。

具体的な試験方法は、答案用紙3枚(1,800字)以内であり、令和元年度の試験制度改正前までと同じである。

試験時間は前述したとおり、選択科目Ⅱと併せて3時間30分が割り当てられている。選択科目ⅡとⅢの2問まとめて問題用紙と答案用紙が配布され、自身で時間の割り振りを決めて取り組むことになる。必須科目と選択科目のそれぞれの解答枚数と試験時間は下記のとおりであり、選択科目の解答枚数は必須科目の2倍であるが、試験時間は2倍にはなっておらず、字数的な制限時間は必須科目よりも選択科目の方が厳しくなっている。そのため、時間配分には十分な注意が必要になる。

・必須科目Ⅰ :「解答枚数3枚」で「試験時間2時間」

・選択科目Ⅱ・Ⅲ:「解答枚数6枚」で「試験時間3時間30分」

日本技術士会では、選択科目Ⅲの概念、出題内容、評価項目について下表のとおり公表している。

出典)日本技術士会

この内容は、令和元年度の試験制度改正前には「課題解決能力」が問われていたものから変更されている。これまでは、課題解決能力として、課題をどのように解決していくか、という解決策を提案する内容であったものが、問題解決能力に加えて課題遂行能力、すなわち、課題を認識し、それをどのような手順や方法で、コスト縮減に配慮しつつ、安全かつ的確に解決策を遂行していくかが求められる内容に変更されたということができる。

令和元年度以降における出題数は、すべての科目において2問であり、そのうちの1問を選択して解答する形式となっている。配点は、選択科目Ⅲのみで30点である。

🟦筆記試験において技術士に求められるコンピテンシーの位置付

以上の内容と、技術士に求められるコンピテンシー(資質能力)を関連付けると下表のとおりとなる。

💻-----------------------------------------------------

表 筆記試験において技術士に求められるコンピテンシーの位置付け

👉当ページ末尾よりダウンロード!

---------------------------------------------------------

🟦記事中の図表のダウンロード

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?