経済法の勉強のススメ

課題の〆切がかなり近い上になんか体調は微妙ですが、今日も現実逃避にnoteを書こうと思います。

選択科目を経済法にするにあたり、勉強法として、予備校の答練を受けるというようなことをtwitterで拝見して、答案を書く機会を増やすのも大事だなと思い、自分の勉強を振り返りつつ、勉強法を書けたらなと思います。

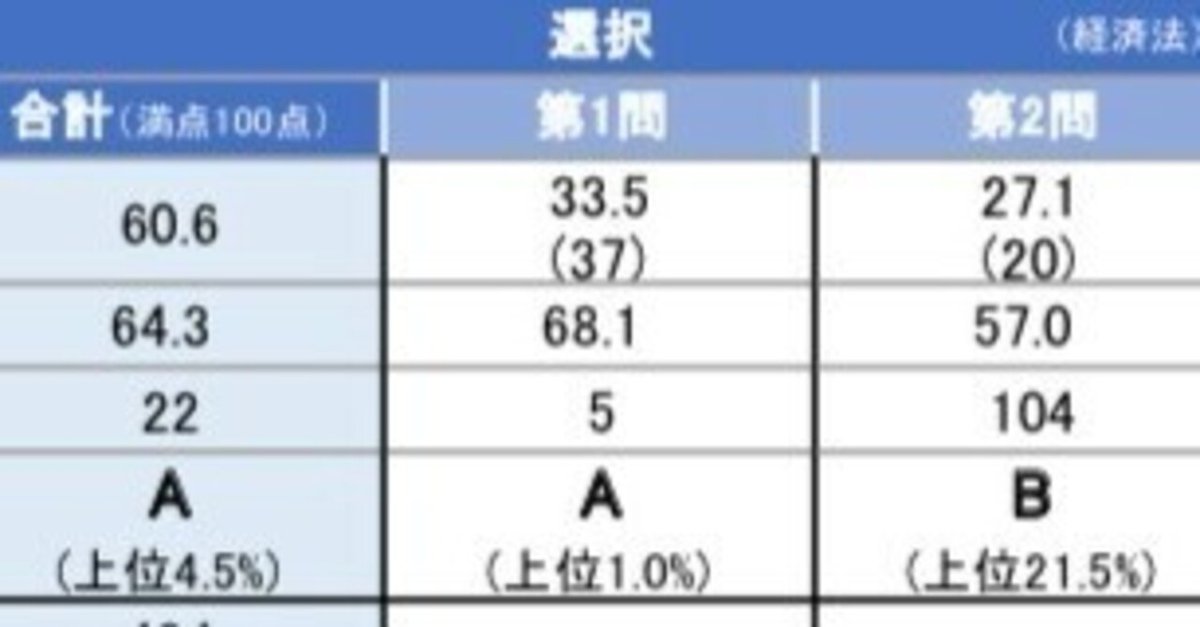

ちなみに、私の司法試験合格戦略は、苦手科目を最低限とり、得意科目でがっつりとって受かるというものでしたので、経済法が得意だった私は盤石にするまでに結構の時間をかけました。(おかげで苦手な民法はDでした、笑えますね)

また、友人と話していた時に言われたのは、経済法で5位で70点しかとれないなら、同じ順位で普通に基本7法やった方が一科目80点近くまで跳ねる関係で得じゃね?ということです。なので、基本7法をやった方が上位で受かるという点では圧倒的にコスパがいいだろうということを前提に読んでもらえれば幸いです。

1.白石先生の独禁法の条文の読み方という動画を見て条文構造を理解する

個人的に一番オススメの過程です。

独禁法は定義規定が長い上、なぜか一部の不公正な取引方法が課徴金類型に格上げされたせいでごちゃごちゃになっています。

そこで、白石先生の動画です。へ~、まあそんなもんなのか~くらいの感覚で見てください。

2.白石先生の独禁法講義〔第10版〕をよくわからないまま読む

やはりとりあえず読むというのは大事でしょう。白石先生が、オンデマンド講義で1周目はどこを読み、逆にどこを読み飛ばしてよいかをおっしゃってくださっています。

私の方で言うのであれば、課徴金の話は全て読み飛ばしていいと思います。改正ですごく面倒になっているのでまあ出ないでしょう(主観)

また、白石先生の独禁法講義は薄くて読みやすいです。ただ、何度読んでも勉強になる本でもあるので、是非何度でも読まれてください。

3.論点解析経済法をとりあえず1周して感覚をつかむ

読んだらとりあえず演習です。気合で問題集をやりましょう。ここをケーススタディ経済法にしてもいいですが、ケーススタディ経済法は最初に企業結合が来るので少し感覚的に違うかもしれません。

演習として、まずは判例百選レベルの有名事案をベースにしている論点解析経済法をやりましょう。

難点としては論点解析経済法は2016年出版の本であり、課徴金の改正が反映されていないというところではありますが、課徴金の話は全て読み飛ばしていいので気にしないでください。(ちなみにケーススタディ経済法も2015年出版の本で課徴金の改正は反映されていません。あきらめましょう。)

4.判例百選の有名事案に目を通す

演習後、百選の事案を読みましょう。

オススメの事案は、流通取引慣行ガイドラインまたは排除型私的独占ガイドラインに載っている事案全てと言いたいですが、そんな余裕のある受験生はいないと思うので、以下で20個だけ選ぼうと思います。

本音を言えば私的独占の事案は全て読むといいとは思います。また、企業結合に関しては、企業結合事例集というものもありますので、そちらで勉強される方がよいかと思います。

【経済法判例・審決百選第2版】

記載例

・百選n番 トピック 事件名

【一般オタクオススメ20選】

・百選3番(20番) 一定の取引分野、競争の実質的制限 多摩談合事件

・百選6番(45番) 正当化事由 日本遊戯銃協同組合事件

・百選7番 排除型私的独占の要件 NTT東日本事件

・百選8番 排除型私的独占と人為性 JASRAC事件

・百選17番 入札参加者の支配 福井県経済農業協同組合連合会事件

・百選21番 「意思の連絡」の定義と立証 東芝ケミカル事件

・百選30番 違反行為からの離脱 岡崎管工事件

・百選33番 相互OEM供給 建設資材メーカーの相互的OEM供給の事例

・百選35番 団体の行為と共同行為の区別 石油価格協定刑事事件

・百選46番 水平型企業結合 新日鐵・住金合併

・百選51番 共同の取引拒絶 着うた事件

・百選57番 価格カルテルの実効性確保と差別対価 東洋リノリューム

・百選61番 供給に要する費用を著しく下回る対価 シンエネ・東宇佐美

・百選63番 抱き合わせ販売 日本マイクロソフト抱き合わせ事件

・百選66番 再販売価格の拘束 和光堂事件

・百選70番 拘束条件付取引 SCE事件

・百選71番 販売方法の制限の公正競争阻害性 資生堂・花王

・百選75番 広告における価格表示の制限 ジョンソンエンドジョンソン

・百選85番 ソーシャルゲームのリンク削除と取引妨害 DeNA事件

・百選88番 国際事業者による排除型私的独占 エムエスノーディオン

正直まだ足りません(企業結合が特に)が、これだけ知っていればまあ十分だと思います。載せれなかったのはその他の取引拒絶(一般指定2項)と、差別的取り扱い(一般指定4項)と、優越的地位の濫用(2条9項5号)です。優越に関しては個人的に出ないし、出ても差がつかない気がしているので、お持ちの基本書で要件を確認する等でよいかと思います。(責任はとれないので言っておきますと、山陽マルナカ事件を最低限抑えればよいかと思います。)

5.ガイドラインを読む

ガイドラインといっても無数にあるので、ここでは本当に読むべきものを3つ挙げます。

本音を言えば、ここに優越的地位の濫用のガイドラインと事業者団体ガイドライン、共同研究開発ガイドラインもあると真の意味で盤石だと思いますが、完全にオーバースペックですし、こんなものを読むひまがあれば苦手科目をやるべきでしょうから割愛します。

1.企業結合ガイドライン

一定の取引分野と競争の実質的制限がかなりわかりやすく書かれている他、水平、垂直、混合とある企業結合における単独的または協調的行動による競争制限の発生機序についての考え方が分かりやすく載っています。

ざっくりいえば、水平はカルテル、垂直は取引拒絶ないし差別的取り扱い、混合は抱き合わせ及び相互接続性の遮断です。

この要旨を見てわかる方は普通に経済法は受かる実力はあるので、更に力をつけるためにもガイドラインを是非読まれてください。

2.排除型私的独占ガイドライン

平成21年に排除型私的独占が課徴金類型に格上げされることになったことに伴い創設されたガイドラインでとても分かりやすくまとまっています。

排除を基盤とする競争制限効果の発生機序が分かりやすくまとまっていて、不公正な取引方法でも排除型私的独占でも、共同ボイコットでも使える受験生的にはとてもありがたいガイドラインです。

3.流通取引慣行ガイドライン

不公正な取引方法と言えばこれでしょう。読まないという選択肢がありえないのではないかというくらいわかりやすくまとまっています。

拘束条件付取引、排他条件付取引、再販売価格の拘束に関してとても分かりやすく載っていて、不公正な取引方法を理解するのにはもう必須アイテムでしょう。

6.ケーススタディ経済法、過去問を解く

5まで来たらあとはアウトプットを繰り返して体になじませるだけです。論証なんかもここで作るといいでしょう。

過去問のランクは加藤ゼミナールさんが出してくださっているので参照されるといいと思います。

ただ過去問はアウトプットの道具にすぎないので、基本的には2~5をぐるぐるして記憶に定着させるというのが一番でしょう。

7.番外編

公正取引委員会のTwitterをフォローしたり、ニュースをよく見たりすることで、社会の中で発生した独禁法の問題に関し、適用法条とその理由をパッと考える癖をつけることで、初見の問題にも対応が出来るようになると思います。

また、公正取引委員会は毎年相談事例集というものを載せてくれているので、これを勉強道具にするのもいいと思います。

8.総括

予備校のものはほとんど使わず、公正取引委員会があげてくれているものと問題集と百選をベースに勉強するという意味では、受験生の中では珍しいかもしれませんが、皆さんがよりよい経済法ライフを送り、僕の代わりに科目1位をとってくれることを願っています。

本来は教材を紹介しようと思っていましたが、予備校の答練を増やすというツイートを見てしまい、答練でお金を使う前にこれはどうかなと思い、ご紹介させていただきました。

ガイドラインは本当に有用なので、是非是非お使いください。

では、課題に戻ります!

ここまで、長文、乱文を読んでいただきありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?