GIVE & TAKE 最大多数の最大幸福を選択

Give & Takeの本質

Give & Takeというと、人間同士のやりとりで生まれる力学で、誰かと仕事やお金や感情などのやりとりをすると、必ず心の中に生まれる関係性です。

今日はチームのために良い仕事ができたとか、恋人が金銭的な支払いを1つもしてくれないとか、優れた仕事をしているのに給料が安いとか、家族のためにプレゼントを買ったとか、誰もが日々生きていくためにGive & Takeを行っているでしょう。

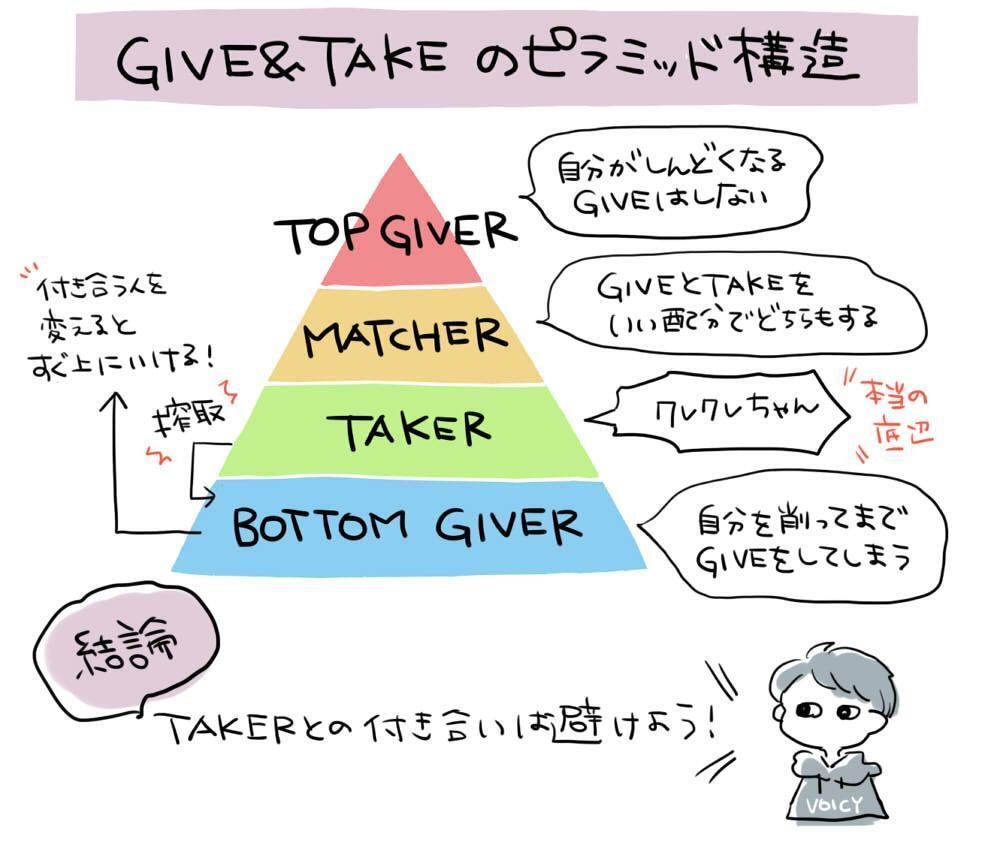

人間には、ギバー、テイカー、マッチャーの3つのタイプがある

ギバー(25%)

ギバーは、Give & Takeの関係を、相手の利益になるようにもっていき、受けとる以上に与えようとするタイプ。他人中心にものごとを考えて、相手がなにを求めているかに注意を払う。相手と価値を交換することではなく、関係性全体の価値を増やすことを目指している。

テイカー(20%)

テイカーは、Give & Takeの関係を、自分の有利になるようにもっていき、より多くを受けとろうとするタイプ。自分中心にものごとを考えていて、相手の必要性よりも、自分の利益を優先する。テイカーにとって、世の中は、食うか食われるかの競争社会であり、用心深く、自己防衛的である。

マッチャー(55%)

マッチャーは、与えることと、受けとることのバランスを取ろうとするタイプ。公平という観点にもとづいて行動していて、人を助ける時は、見返りを求めることで、自己防衛する。相手の出方に合わせて、助けたり、しっぺ返ししたりする。調査によると、職場では、ほとんどの人がマッチャーのタイプになる。

3つのタイプは、1人の人間が1つのタイプだけ持っているわけではなくて、その人が置かれる状況や役割によって、タイプが変化します。

ほとんどの人が、家族や親しい人にはギバーとなるし、職場ではマッチャーになるというのは、多くの人が納得するところでしょう。

ではギブアンドテイクの本質、人間の本質について説明します。

多くの成功者と言われる人物はとにかくギブをしろと言う、ギブアンドギブの精神こそ成功への道といいます。

ギブすることで信頼残高を高めるという。ではギブをするだけで本当に成功するのでしょうか。

実際には最も生産性が低いと言われるのはギバーになります。人から依頼を受けたら重要ではないことに時間と体力を奪われてしまい重要なことに時間を使えなくなってしまうのはギバーの典型例です。

次に低いのがテイカー。この世に一番多いのがマッチャーである以上奪い続けたら仕返しを受けるため、利益を得続けることは困難だからです。

そのため最も上に位置するのはマッチャーになります。

しかし、実際にはさらにその上があります。それはギバーであり、一番成功しないのも一番成功するのもギバーであるということです。

この成功するしない二つのギバーの違いは「搾取されるギバーは自己犠牲のギブをする。成功するギバーはwin-winの関係になるギブをする」です。

例えばA君とB君は二人とも資産を10ずつ持っていたとします。搾取されるギバーは自分の10をそのまま与えて相手を20にするタイプなわけです。

成功するギバーは自分の10と相手の10を掛け合わせて30にも40にもする方法は無いかと考えるギバーです。

成功するギバーはこのように資産が減らないのでギブをし続けることが出来ます。次の自分の資産を使ってさらに多くのギブを与えれることが出来るようになります。

搾取されるギバーは相手に与える心は素晴らしいのだが、自分の10を与えてしまって0になったらもう与えるギブが無くなってしまうわけです。回数の限られたギブしか出来なくなってしまいます。

ここまでの内容が理解出来たら、ビジネスマンとしてなにを考えなければならないかと言うと、「だれにどうやってギブするか」「だれにどうやってギブさせるか」です。なぜならwin-winの関係を構築しなければならないからです。

組織においてはwin-winの選択を見つけることが大切です。そしてそのwin-winの総量が一番多い選択を取ることが重要なビジネスマンの仕事であるわけです。

功利主義

「功利主義」は、元々「ジェレミ・ベンサム(1748年~1832年)」という学者が唱えたのが始まりです。

「ベンサム」は、「人の幸せは数字によって表せる」と主張しました。これを「量的功利主義」と言います。

簡単な例を出しましょう。

「A君」「B君」「C君」「D君」の4人に5つのチョコレートを分け与えるとします。

「A君」⇒3つ(快)(+3)

「B君」⇒2つ(快)(+2)

「C君」⇒なし(苦痛)(-1)

「D君」⇒なし(苦痛)(-1)

※右側の「+」や「-」は、「大まかな幸せの数値」だと思ってください。

「A君」と「B君」はチョコをもらえたので快(+)です。一方で、「C君」と「D君」は一つもチョコをもらえていないため苦痛(-)です。幸せの計算は、4人全員の「快」と「苦痛」を足して求められます。

「(+3)+(+2)+(-1)+(-1)」=「3」よって、4人全体の幸せ数の合計は「3」となるわけです。

では、次のような場合はどうでしょうか?

「A君」⇒2つ(快)(+2)

「B君」⇒1つ(快)(+1)

「C君」⇒1つ(快)(+1)

「D君」⇒1つ(快)(+1)

この場合は、全員がチョコをもらえているため、4人とも「快」です。そして、幸せ数の計算は「(+2)+(+1)+(+1)+(+1)」=「5」となります。先ほどよりも幸せの合計値が増えてますよね?

「3」と「5」ならば、後者の方が明らかに全体の幸せ度が高いでしょう。

このように、限られた幸福をできるだけみんなに分配することを「最大多数の最大幸福」と言います。

簡単に言えば、「より多くの人に利益や幸福を与える」ということです。「功利主義」は、社会全体に利益が行き渡ることを望みます。そして、より多くの利益・幸福とより少ない苦痛を追い求めることを重視します。

したがって、全体の幸せ数を足した合計が多い方が社会にとって望ましいと考えるのです。

ここまで「功利主義」のメリットばかりを取り上げてきました。ところが「功利主義」にも問題点はあります。

それは「幸福度を数値化しにくい」ということです。

先ほどの例だと、チョコをもらえた数によって大まかな幸福度を数値として出しました。

しかし、たいていの場合人の幸せ度は数値で表すことができません。

例えば「私はチョコが大好きなので、人の2倍幸せを感じる!」「君がチョコを食べた時の幸せ度は10だが、私が食べた時は20だ!」「だから、私の方が君よりもチョコを多く食べるべきだ!」

などと言う人が現れたらどうでしょうか?当然、言われた相手としては納得しませんよね。

「なぜあなたの感覚によって、幸せの数値が変わるのか理解できない」と考えるのが普通でしょう。

幸福や満足度というのは、その人の主観的な感覚です。

したがって、客観的な数値として計測することは難しいのです。そのため、現在の経済学では功利主義をベースとしないのが原則となっています。

また、その他の問題点としては「少数派の抑圧」などが挙げられます。

「多数の幸福」を実現するためには、少数を犠牲にすることもやむをえません。

例えば、「臓器移植を希望している5人」がいたとしましょう。5人ともそれぞれ別の箇所の臓器を希望していると仮定します。

もしも1人の何の罪もない健康な人の臓器をこの5人に移植するとしたらどうでしょうか?

5人は助かるかもしれませんが、1人は死んでしまいますよね。

しかし、「功利主義」はこのような考えを肯定する可能性もあります。

なぜなら、少数よりも多数の幸福を実現する考えだからです。

「功利主義」では、1人よりも3人を、3人よりも5人を、そして5人よりも10人の幸福を優先します。

そのため、場合によっては、少数派を抹殺するような考えも通用してしまうのです。

途中説明①

では、「功利主義」という言葉は、実際にどう使えばよいのでしょうか?

以下の例文で確認しておきましょう。

社会全体の利益を最大化するのが、功利主義である。

ベンサムの功利主義は、最大多数の最大幸福とも呼ばれる。

ミルは質的功利主義によって幸福の質の違いを主張した。

功利主義の根本には、快楽を追求する考えがある。

功利主義に基づき、1人を犠牲にして5人を助けよう。

功利主義と利己主義は似ているが、意味の異なる言葉だ。

補足すると、ベンサムの後に功利主義を説いたのがミルです。

※「ミル(ジョン・スチュアート・ミル)」=イギリスの哲学者・政治学者。

ミルもベンサムと同様に功利主義を唱えましたが、彼は同じ幸せでも質的に違いがあると説きました。

言いかえれば、「幸せは人によって違う」と主張したのです。

例えば、性的な快楽のような本能的な幸福よりも、知的・文化的な快楽のような理性的な幸福の方が質的に大きな幸福を得られると言ったのです。

同じ功利主義でも考え方が異なるため、ミルの思想を「質的功利主義」、ベンサムの思想を「量的功利主義」と区別して用いることもあります。

なお、「功利主義」と「利己主義」の違いですが、「社会全体を考えるかどうか」だと思ってください。

「利己主義」は、社会全体については考えません。

すなわち、「自分の利益や欲求を満たすことのみ考える」ということです。一方で、「功利主義」の基本には、

社会全体を考えるという思想がベースにあります。

まとめ

以上、今回の内容をまとめると、「功利主義」=幸福の追求や社会全体の利益を最善とする考え方。

「具体例」=限られたモノをできるだけみんなに分配すること。→会社組織では売上など

「問題点」=幸福を数値化しにくい。少数派の抑圧。ということでした。

「功利主義」は、一見理にかなった考え方にも見えます。

しかし、場合によっては他人の幸福を自己解釈したり、全体のために一人を犠牲にする怖さもあるのです。

途中説明②

功利主義について簡単に説明するのはやはり難しいのですが、ごく簡単に説明してみます。

まずトロリーの事例をちょっと考えてみて、それに功利主義をあてはめてみたいと思います。「トロリー」は「路面電車」と言われることもあります。サンデルの話にも出てきました。

トロリーというのはこんな事例です。トロリーが暴走している。私が何もしなければ、線路に縛りつけられていた五人の人はひき殺される。ほっておくと、ですね。もし私が電車の線路のスイッチを切り替えて、トロリーを別の線路に引き入れれば五人は助かる。ただし、別の線路には縛りつけられている人が一人だけいて、その人がひき殺されることになる。私はスイッチを切り替えるべきかどうか。

そういう話が、サンデルが話したことによって有名になったのではないかと思います。これを功利主義的に考えると、どう考えるのか。

功利主義の特徴

① 帰結主義

「帰結」とは「結果」のことです。ですので、行為の正しさを評価するには、行為の「帰結」を評価することが重要だ、と。道徳理論・倫理理論の中には「帰結」よりも「動機」の方が重要だという話もありますが、功利主義ではあくまでもその「帰結」が重要だ。ですから、この場合には、「五人が死んでしまうのか一人が死ぬのか」その帰結を考えなくてはいけません。

② 幸福主義

二つ目は、「帰結」といってもいろいろな結果があるわけですが、特に人々に与える「幸福」が重要である。これが二つ目の幸福主義という特徴です。幸福の内容もいろいろあるのですが、一つの説では快楽説、人々の快苦が重要だ、と。またの他には、欲求の充足、欲求を満たすことが重要だ、といったことが言われます。この場合、快苦にしろ欲求にしろ、五人も一人も死にたくないと思っているので、この人たちが死なないという帰結が重要だということになります。

③ 最大多数の最大幸福

三つ目の特徴として、「最大多数の最大幸福」ということが言われることがありますが、その総和の最大化、足し算の総和の最大化。功利主義というのはときどき「利己的な、ジコチューの説だ」と言われることがありますが、そうではなくて、全体の利益、この場合、全体の幸福、行為が全体の幸福に対して与える影響が重要だ、と。ですから、この場合では、五人か一人かということで、五人の一人一人の幸福を足し算して五人の方が幸福の量が多くなるから、そちらの方を助けるべきだ、とそういうことになると思います。

④ 公平性

今の話の中にも半分含まれているのですが、四つ目の特徴として、これが最後の特徴で、公平性があります。全体の利益を考慮するさい、ひとによっては自分の利益が一番大切だとか、自分の家族の利益が大切だとか、そういう人もいるかもしれませんが、そうではなく、一人を一人として数えて誰も一人以上に数えない、そういうところが重要だ。ですので、たとえば、功利主義者の中でも意見が分かれる難しい問題ですが、この五人と一人の誰かが自分の家族であるとか兄弟であるとか子どもであるとか、仲の良い自分の親でけんかもしていない場合に、そのような状況でどっちを助けるか。功利主義の原則的には、一人は一人として助ける、と。自分のおじいちゃんだから五人分には数えない。こういうことが重要だということになります。

これが簡単な功利主義の説明になります。

組織における功利主義

組織において功利主義を全て数字ベースで判断をするようにしましょう。

上記の帰結主義の説明は5人が助かり1人が死ぬか1人が助かり5人が死ぬかだったのですが、これを500万得るために1人が死ぬか、100万を得るのに5人が死ぬかに変えるとわかりやすいでしょう。帰結の数字が多い方の選択を取るという判断基準があれば線路のスイッチを切り替えることでしょう。

最後に

この功利主義のデメリットとして少数派が損をするという考え方になってしまうことです。

弊社におけるマイノリティは多くの場合管理者です。

組織においてこの役目を担うことが出来る実力を持ち合わせているから管理者な訳であり、人の上に立つことが出来るわけです。

最大多数の最大幸福を追求をすることが売上増をするための考え方の基本であり、その為に管理者の優秀な力を使うことは当然な訳です。

実際には全体の利益を上げるためにはこういった考え方を持つ管理者が、自身の力を最大多数の最大幸福を求めることになります。

ここからはサーバントリーダーシップという別の勉強になるのでそちらの記事にも目を通しましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?