クリエイティブに仕事するための5ステップ

「人の熱量を形にする」事業コンサルタントの中川です。

本日は、「クリエイティブな発想で仕事をする」について動画コンテンツを通じて学びを得ましたので、皆様にも共有をさせて頂きます。

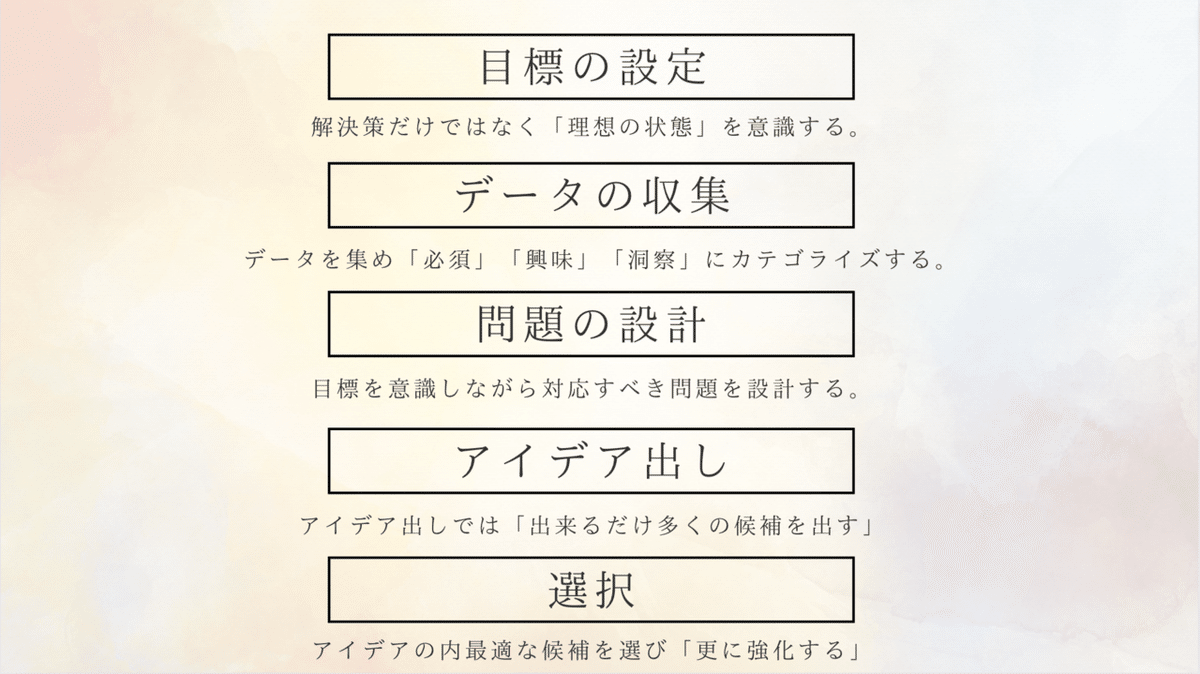

クリエイティブになるための5つのステップの概要

クリエイティブになるための5つのステップは

「目標の発見」「データの収集」「問題の設計」「アイデア出し」「選択」

というステップで進めていきます。

革新的な解決策を産み出すには「思考を整理していくこと」が必要です。

参考:アレックス・オズボーン(創造力を活かす)

オズボーンの開発した戦略は正式には6つのステップでしたが、「アクションプランの作成」という最後のステップ前の「立案」までを今回は取り上げていきます。

上記のステップをつうじて問題を無難にではなく、 クリエイティブに解決できます。

目標を発見する

解決策と目標は別のものです。解決策は答えですが、 目標はある一定の状態です。目標を定めるときはある変化を思い描きます。

目標は解決策の結果だと考えましょう。

最初のステップは目標を見つけることです。

何を目指し、問題の解決で最終的にどうなりますか。

解決策ひとつに複数の目標でも結構です。問題が解決されたときに、どうなっていたいのかを見極めます。 解決策だけでなく、 作り出したい理想の状態に 意識を向けましょう。 抱えている問題についての 質問から始めます。 「こうなれば素晴らしい」 これは願望の言葉で、 解決策の成果を想像させます。 問題が説明できたら 質問に答えます。 順番に答えてみてください。

理想の状態を実現するために、 解決しなければならない問題は 何ですか。 その問題に必要な解決策は何ですか。

その解決策はどうすれば見つかりますか。

理想の状態が決まってこれらの質問に答えたら、 ステップ2の「データの収集」に進みます。

データを収集する

時間がないときや手短に進めたいとき、 クリエイティブになるための最初のステップはデータの収集です。

ただしデータを得ても洞察を得なければ、 斬新な解決策は導き出せません。 当たることを祈って闇雲にダーツを投げるようなものです。

何のデータを収集するか決める前に そもそも収集するのかを決めます。

次に収集する価値のあるデータを決めます。

このプロセスは面倒です。 無用なデータもあるからです。 自然の成り行きですね。 ここでは発散的思考を使い、 候補を広く収集して、 集約作業をして役立つ情報を見つけます。

データの収集に役立つ質問があります。 3つのカテゴリーに分けられます。 事実、 印象、 新しい質問です。

事実から始めましょう。

次の質問を考えてください。

この問題について 最近どんなことがありますか。

何が問題ですか。

誰が関与していますか。

この解決策の恩恵を得る人は誰ですか。

これまでに成功したことと、 その理由は何ですか。

過去の失敗と、 その理由は何ですか。

今まで試していないことと、 その理由は何ですか。

障害となっているものは何ですか。

どのような障害がありそうですか。

この問題で生じる制約は何ですか。

次は印象に移ります。

次の質問を考えましょう。

解決策を実施して人々に どう感じてほしいですか。

人々は現在どう感じ、 あなたは直感的に問題をどう感じますか。

最後はデータの収集中に挙がってきた、 新しい質問に対処します。

問題の経緯を探ったとき、 新しい質問が挙がりましたか。

解決策の対象者を検討したとき、 どのような質問が新たに挙がりましたか。 これまでの成功例と失敗例から 得られる教訓は何ですか。

問題の制約とこの先の障害を考慮すると、 どのような新しい質問が考えられますか。

人々が今抱いている印象と 解決策の実施後に得たい印象を知るために 何が必要ですか。

新しい質問について考えてから、 関連性のあるデータを選別する 集約作業に移ってください。

まず発散的思考から得た 質問の答えを一覧にします。

答えのそれぞれに 興味、必須、 洞察という3つの印の どれかを付けます。 「必須」は問題をうまく解決するために 必要な情報です。 「興味」は 解決策を教えてくれる情報ですが、 必須ではありません。 「洞察」は、 データの収集を始めたときには 見えていなかった結論を導き出す情報です。

印を付けたら最後の段階に取りかかります。

今から1分間で誰かに目標と 関連するあらゆることを説明するなら、 どんな情報を盛り込みますか。

1分以内で試してみましょう。

内容が決まったら書き出してください。

有益なデータと必要な情報を選ばざるを得ません。

これで次のステップ、 問題の設計に進めます。

問題の設計を理解する

目標を見つけて 関連性のあるデータをすべて収集したら、 それが解決すべき問題として 適切かどうかを判断します。

そのために収集したデータを評価し、 目標を意識して問題を設計します。

新しい問題の提起につながるほか、 問題の修正や有効性の確認ができます。 収集ステップで、 目標とデータについて 1分間の説明を作りました。

この説明と元々の問題を比較します。

次のことを考えましょう。

この問題を解決することで 目標につながりますか。

答えが「はい」なら 問題は解決すべきであり、 ステップ4のアイデア出しに進めます。

答えが「いいえ」なら 問題を修正するか、 新しい問題を設計します。

解決しようとしている問題が 目標につながらない場合は、 次の質問を考えます。

解決しようとする問題が広すぎて目標につながらないのか。

解決しようとする問題が具体的すぎて 目標につながらないのか。

問題が広すぎるとは 解決策が多すぎ、 目標につながる解決策はないという意味です。

問題が具体的すぎるとは その問題を解決しても、 目標のさわりに触れるだけという意味です。

どの問題もこうした抽象化の どこかに該当します。 問題が広すぎたり具体的すぎたりするなら、 修正して適切な問題を設計し、 的外れなことを解決するために 時間や労力をかけないようにします。

問題が設計できたら、 その解決が目標につながるという 確信が得られ、 クリエイティブになるためのステップ4、 アイデア出しに進めます。

アイデア出しを理解する

アイデア出しは、 問題に遭遇したら すぐに飛びつきがちです。 問題の解決にあたる段階なので、 早く取りかかりたいと考えます。

しかし事前のステップを経ることで その後の成果が高まります。 正しい手順を踏みましょう。

このステップの目標は、 できるだけ多く候補を出すことです。 解決策ではなく、あくまでも候補です。 解決策を特定するのは ステップ5で行います。 このステップでは できる限り多くの候補を書き出します。

完全、不完全を問いません。 できるだけ多くのアイデアを出すには さまざまな手法があります。 主題に関する単語を網の目のように広げて、 異なる概念のつながりを見つける、 アイデア相関図のような手法が便利です。

また主題や対象者を説明する フレーズを一覧にして、 論点を絞ることもできます。 解決したい問題の特徴を明確にして 関連事項を探るには、 ストーリーの構造が使えるでしょう。

解決策をこのように見つけ、 ステップ5である「選択」の 材料を溜めておきます。

適切な問題を選択する

候補を書き出す発散的な思考をしたら、 候補のどれが解決策として有効か 見極めます。

候補が多ければ大変な作業になります。 コツは具体性です。

解決策の構成要素を細かく考えます。

選択条件を特定することが必要です。

選択条件を決めるために、 次の空欄を埋めてください。 「この解決策は、___に有効である」 「___になるか」 「___にするかどうか」

空欄を埋めることで、 選択条件の一覧ができます。 次に最適な候補として 特定したアイデアを強化、改善します。

複数のアイデアをひとつにまとめたり、 アイデアに実行できない部分があれば 削除したりします。

実現不可能だと使いものにならないので、 必ず実行可能な解決策を候補とします。

そして選択条件をアイデアに当てはめます。

妥協せず、誠実に行います。 条件を満たさないアイデアは 修正できそうなら保留するか、 あるいは完全に捨ててください。 その観点を気に入っていてもです。 感傷にひたる余地はありません。

解決策がほしいので、容赦なく進めます。 目標を達成するためには 欠かせない作業です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?