甲州和式馬術探究会(甲探会)の練習会に参加しました。

2024年6月15日

甲州和式馬術探究会(甲探会)の練習会に江州御猟野和式馬術探究会(江探会)メンバーとしてゲスト参加させてもらいました。

山梨県鳴沢村の紅葉台木曽馬牧場です。

早朝関西を出発して約5時間で到着。午前10時から練習開始です。

朝イチは親方レッスン。今回のテーマは

「日本における各時代の鞍による馬術の変遷について」

を各時代に合わせた3つの鞍を使い身をもって体験します。

具体的に3つの鞍は

馬の移入された古墳時代~奈良時代あたりまでの鞍

平安時代から実用化された軍陣鞍

戦争の少なくなった江戸時代から一般化した水干鞍

となります。

1についての実物は残念ながらありません。

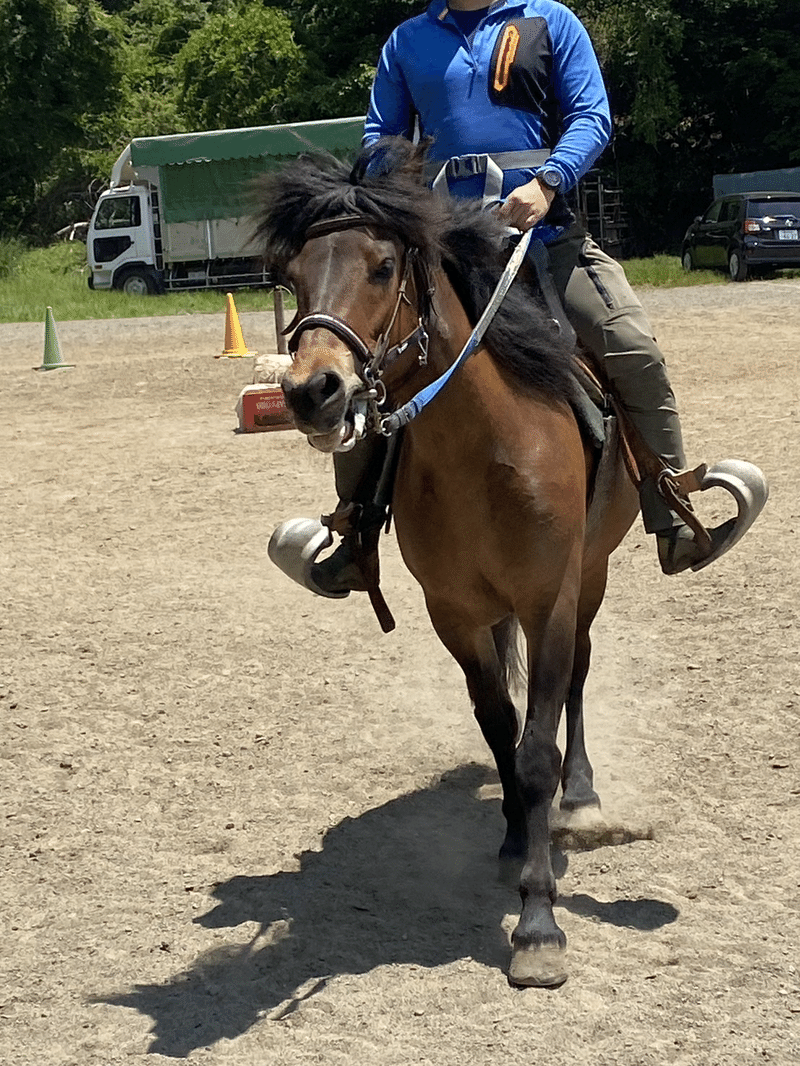

が、平成和鞍に居木を4枚入れた鞍に輪鐙(和鐙ではない)を想定したブリティッシュの鐙?を付けたものを使用しました。親方は唐鞍と表現されていました(隋・唐代に日本に伝わったままの鞍の形)。

確かに古墳から出てくる馬具の再現物や、馬形埴輪の鞍の居木はとても広いです。聖徳太子が甲斐の黒駒に乗っていたのも基本的にはこの形のはずです。

実際に乗ってみると尻が後ろに落ちて椅子のような座り心地です。並足で歩く分には人間の乗り心地はいいのですが、走り回って弓や長物を扱うのにはかなり意識して前乗りしないと安定しません。

2については軍陣鞍です。非常に分厚く自然と尻の位置が定まります。

正しい位置に鞍が付いていたら常に馬の中心に落ち着く形です。

※馬の中心については「13番胸骨」と何度も親方は言っていました。

但し紅葉台で使っているアルミ製の舌長鐙(和鐙)はアールが深く、軍陣鞍には不適当とのことではじめは鐙なしでの騎乗。その後は和鐙に足先だけを乗せて足裏を水平にした状態で乗ります。

鎌倉~室町までの鐙は地面と水平になるような角度になっていたそうです。

また鞍そのものが大きく人間が楽な分、馬には負担が強いとのことです。

3については紅葉台に一木の水干鞍があります。御猟野にもあったはずですが正直なところ私も何度かしか乗ったことがありません。桜子の小回りが異様に効いたような記憶があります。

和式馬術はどうしても立ち透かしから入りますので、居鞍乗りは少し難易度が高いように思います。ただ水干鞍は居鞍乗り用の鞍だったように感じました。

やはり馬にはダイレクトに指示が伝わるので、軍陣鞍では難しい小回りや急旋回がすぐに出せます。これは明らかに違いました。

私の癖として足が前に行きがちなのでそれを後ろにするのが感覚的に苦労しました。自分の中では馬の上でものすごく弓ぞりになっているイメージでしたが、写真や動画をみるとそうでもありません。

また馬が章姫だったので、ちょっとしたことで脚として認識してしまうのを抑えるのも大変でした。

騎乗者には少し負担がかかる鞍です。

お昼からは和式馬場の経路練習。の予定で経路もバッチリ覚えてきましたが、私の事前リクエストが走路の弓練習だったので走路練習に変更となりました。

甲探会の会員さん2名は章姫。江探会の2名は藤風で乗り替わりです。甲探会の会員さんは追物射→弓手下→押し捩り。我々は通常の横射ちです。藤風は超初心者時代ぶりでしたので駆歩するのもはじめてです。

年も年なので駈歩は超ゆっくりペースなのですが、スタートの揺れ方は御猟野の馬にはない大きな揺れでした。あと、デカいのにビビりなので走路に落ちてる枝葉でびっくりしたり少々面倒でした。

動画しかないのでダメ出しポイントをかいつまんで。。。

・発進前に馬を方向転換させるのが速すぎる。自分がまず振り返って走路を見る。そのあとにゆっくりと自分の首と同方向に馬を回す。

・足に力が入りすぎているので練習では鐙を伸ばすように(親方より)

・弓力(12kg)のわりに矢勢がない。しっかり引けてないのではないか。

・はじめから的を狙いすぎるから早射ち気味になる。弓射姿勢はあくまで90度。そこから的を狙いながら気持ち捩る

計6走ほど走らせてもらいました。普段は走路で弓を練習する機会がほとんどないので貴重な機会でした。

兎も角も走路で弓をするのは楽しいですね。

夕方は外乗です。

先導は甲探会のTさん&翼くん。そのあと私&鈴ちゃん。江探会のIさん&咲苗さん。最後尾に甲探会Mさん&新馬リンカちゃん?という隊列です。

親方から

「基本的に駈歩。ペースや歩様が変わっても止まっても常に1馬身をキープすること」

という課題があたえられました。

イケイケな鈴ちゃんと咲苗ちゃんを1馬身キープはそれなりに大変です。とはいえベテランですのですぐにこちらの意図を理解してくれたようです。

往路からすぐに駈歩開始です。新馬のリンカちゃんが置いて行かれると思って泣き叫んでいます。かわいそうですがこれも練習なのです。

長距離の駈歩外乗でしたが樹海のなかはとても涼しくて、これほど気持ちのいいものはないのではないかという感覚になりました。

真田太平記の若い日の幸村の台詞が脳裏をよぎります。

「おりゃな、小助。七郎。ひとりきりで、おもいきり馬を走らせていると、風が体の中を吹きぬけるようなおもいがする」

「その風が、おれの体を吹き抜けるとき、おれの心ノ臓や腸や肝が、風といっしょに体の中から外へ飛び出してしまうような気がして、まことに凄まじく、こころよい」

というわけで、普段あまりできない練習をしっかり出来て充実した練習会でした。

ご一緒させていただきました関係者の皆様。ありがとうございました。

おしまい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?