【FX初心者用】相場分析の基礎中の基礎!究極のノウハウ「ダウ理論」を徹底解説!

おはようございます。

FXトレーダー兼、会社経営をしているハジです。

今回は相場分析の元祖であり、基礎中の基礎、そして世界中のトレーダーや機関投資家などの大口にも信頼され、多くの投資家から多用されている相場分析方法である、

「ダウ理論」をFX初心者でもわかりやすく解説致します。

ダウ理論は相場の状況(トレンドやレンジなど)を分析し、勝率の高いトレードをするためのテクニカル分析の元祖と言えるものです。

全てのテクニカルがダウ理論から発展していったと言われるくらい、長年にわたり使われている理論です。

相場の環境認識として使われることが多いですが、エントリーポイントや利確ポイント、レジスタンス、サポートラインも見えてくる、分析方法です。

多くの投資家も参考にしており、もうダウ理論だけでいいんじゃないか?とい言われるほど、相場の全てを包括したものになるため、

ダウ理論を理解しているのと、していないのでは、圧倒的に勝率が変わってくると言えるでしょう。

そのくらいトレーダーにとって大事な相場の見方を、今回の記事でしっかり理解し、実際にチャートで理論に基づいた見方をしてみましょう。

知らなかったり、しっかり理解できていなかった人であれば、相場の見方が面白いほどわかるようになります。

それでは、ダウ理論解説へいってみましょう。

ダウ理論とは?

ダウ理論は「チャールズ・ダウ」が提唱した、市場の値動きを評価するテクニカル分析の理論です。

1800年代後半~1900年代初頭にかけて、ジャーナリスト、証券アナリストとして活躍した「チャールズ・ダウ」という人物は、

金融の中心である、ニューヨーク証券取引所での相場に関する記事を執筆し、多くの投資家への取材や、相場分析を行っていました。

チャールズ・ダウの執筆していたニュースレターは、後の「ウォールストリートジャーナル」へと発展していたり、

現在のNYダウ(日本でいうTOPIXや日経平均)という、米国の株式市場の全体的な値動きを示す株価指数を作ったと言われています。

つまり、金融市場における相場分析やチャートの基礎を作った人といえる偉大な人です。

そんな相場の先人、チャールズ・ダウが、これまでの投資家への取材・相場分析・経験を基に「平均(価格)は全ての事象を織り込む」を基に、6つの基本原則で構成されたダウ理論を提唱しました。

簡単に言うと、相場の値動きにルール付けをし、基準化することで相場の状態を理解しルールに沿うことで、勝率の高いトレードをしやすくするための「6つの基本原則」です。

それでは、ダウ理論の「6つの基本原則」がどんなものなのかを、ご紹介します。

ダウ理論「6つの基本原則」

(1)平均(価格)はすべての事象を織り込む

(2)トレンドには3種類ある

(3)主要トレンドは3段階からなる

(4)平均は相互に確認されなければならない

(5)トレンドは出来高でも確認されなければならない

(6)トレンドは明確な転換シグナルが発生するまで継続

上記の6項目がダウ理論であり、相場の見方、分析方法になります。

難しくてわからない。。。とページを離脱してしまう前に落ち着いてください。

1つづつ、わかりやすく解説していきます。

また、正直一番大事な項目は(6)です。

が、(1)~(5)の基礎知識をしった上で(6)を知るのとでは理解がかわってきますので、最初から最後までしっかりついてきてください。

どうしても読むのが大変という方や、電車移動の数分でパパッと見たい、とういう方は(6)だけでも結構です。

(1)平均(価格)はすべての事象を織り込む

まずこの平均とう言葉の意味ですが、(1)は英文だと、

”The Market”と記されています。

つまり、平均=相場の価格と認識してもらって大丈夫です。

「価格は全ての事象を織り込む」そういう事を言っています。

相場の価格変動は色んな要因によって変動します。

需給を表すテクニカル的な要因や、

各国の金融政策や世界情勢、今回のコロナウイルスみたいな異常事態などのファンダメンタル的な要因、

はたまた、輸出入や旅行などの実需的要因など、

こういった様々な要因で動く価格変動というものが、相場の「価格」そのものを見ることによって説明ができる。

そういった要因、事象すべてを織り込んだものがマーケットですよ。

という理論です。

つまり、○○が起きたから価格がこうなった、○○が起きるから価格はこうなる、とういうような、要因ベースの考え方では無く、

価格がこうなったから、その裏付けとしてこの要因の可能性が高そうだよね。

というような、価格をベースとした考え方になります。

例えば、米国の経済指標が仮に好調でも、金融市場の価格が動かなかったら、すでにその指標は織り込み済みだから、価格は動かない。と説明します。

これを、未来予想として、経済指標が好調だから必ずドルは上がるはず!と予想だてることはダウ理論に反していることになり、損を生む考え方になります。

逆に、過去の値動きを見れば、色んな事象は説明できると、過去起きたこととマーケットの価格を照らし合わせて根拠づけるのがダウ理論です。

よくダウ理論を拡大解釈する人がいますが、あくまで未来の予想ではなく、その価格になっている要因をすべて織り込んでいるとう解釈になりますので、注意してください。

(2)トレンドには3種類ある

ダウ理論では、トレンドには3種類あると提唱されています。

・主要トレンド(1年~)

・二次トレンド(3週間~3か月)

・小トレンド(~3週間)

上昇トレンド、下落トレンドなど、色んなトレンドの分け方がある中で、ダウ理論では期間でトレンドを分けています。

例えば主要トレンドであれば、月足や週足などの大きな上位足の年単位でトレンドを見ます。

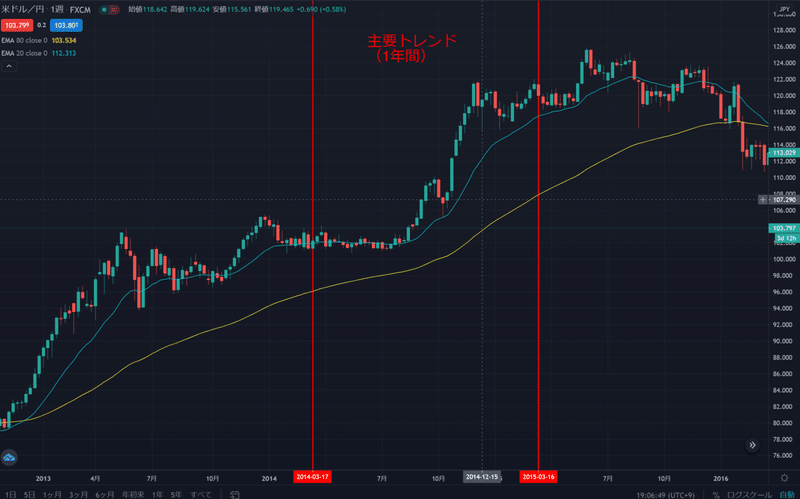

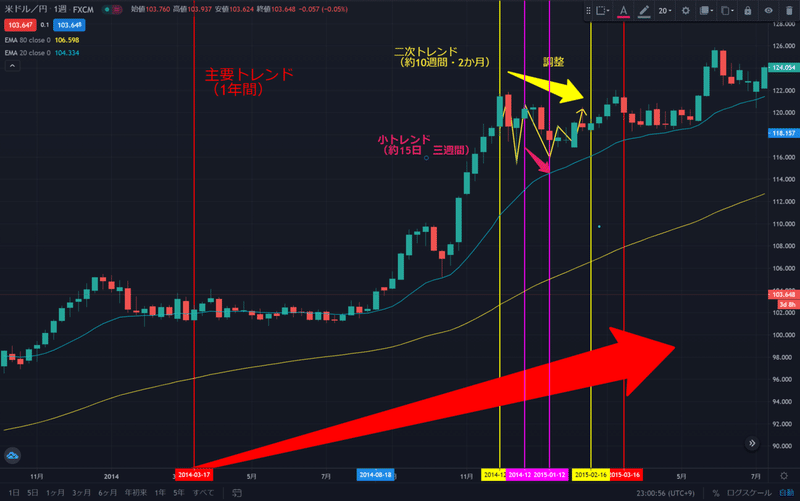

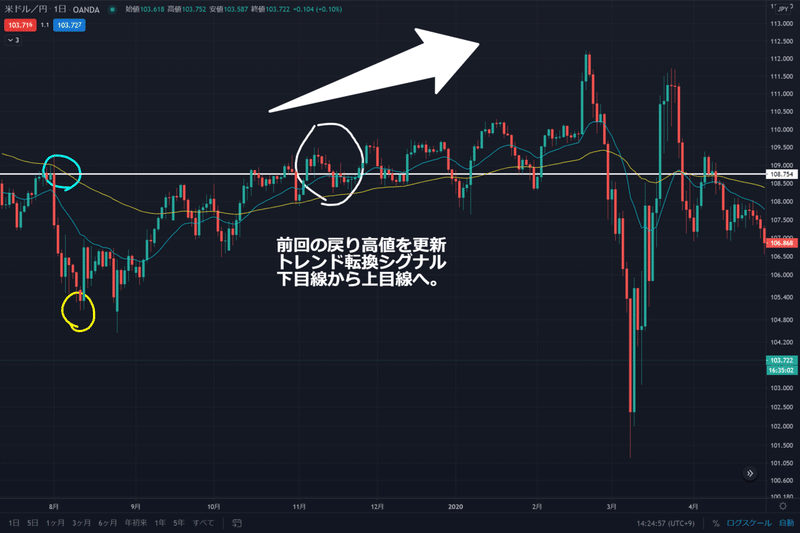

※ドル円 週足 約一年間のチャート

一年のトレンドが上昇中なのか?下落トレンドなのか?それともレンジなのか?

トレンドの方向性を年単位で確認し、大局(大きな流れ)でのトレンドの方向性を掴みます。

上記のチャートでは、主要トレンドは、上昇トレンド中だという事がわかります。

主要トレンドで方向性を掴んだら、次に二次トレンドを確認します。

二次トレンドは主要トレンド内の修正波(調整波)になっているところを見ます。

修正波とは、トレンドを分解した時の、価格の波のことです。

上昇トレンド中に、価格が下落し、再度上昇する価格の波が必ず相場には現れます。(買いを売り、決済するトレーダーが現れるため。)

簡単に言うと、その一回下落した波のことを修正波だと思ってください。(下落トレンド中であれば一度上昇した波)

その修正波が「3週間~3か月」に期間に当てはまっていれば二次トレンドと言えます。

※修正派はテクニカル分析の「エリオット波動」を基にした考えですが、今回はダウ理論の解説なため、別の分析方法のエリオットは省きます。

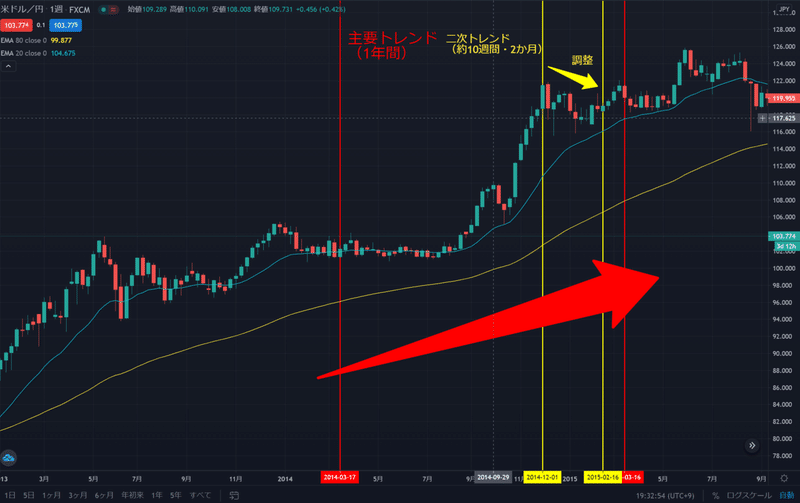

※ドル円 週足 約一年間のチャート内の約10週間(約2ヶ月)

二次トレンドは3週~3か月の期間です。

このチャートの二次トレンドは約10週間なので二次トレンドの定義に当てはまっていますね。

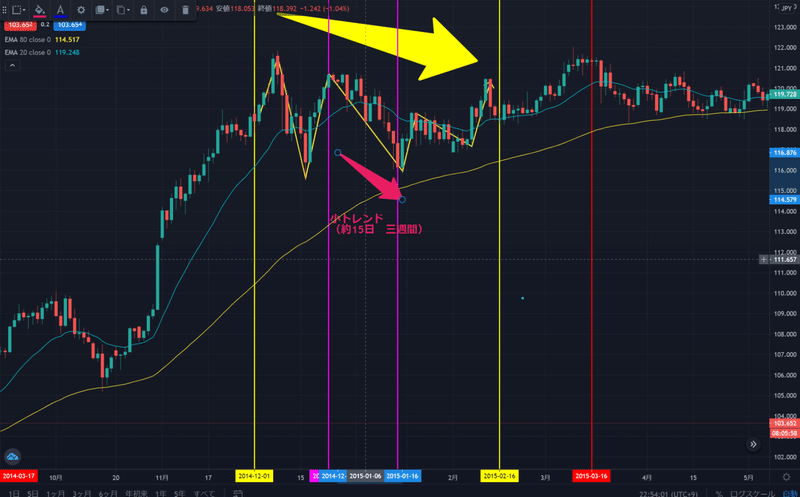

週足から日足に落として見てみると、下記の図のような、レンジが見えてきます。

つまり、日足などで見ているチャートがレンジだったとしても、

一年間の大きいチャートでが実は上昇トレンド中なんだよ、という事が分かると思います。

更にその二次トレンドの中の、「~3週間以内」の値動きを「小トレンド」といいます。

上記のチャートの15日間分(約2週間)なので、小トレンドに当てはまってますね。

2014年12月23日~2015年1月15日の記録になりますので、4時間や1時間など、更に短期足で見ることができませんでしたが、

この日足で見える小トレンドの中を更に短期足で見ると、ジグザクと値動きをしており、トレンドを形成しています。

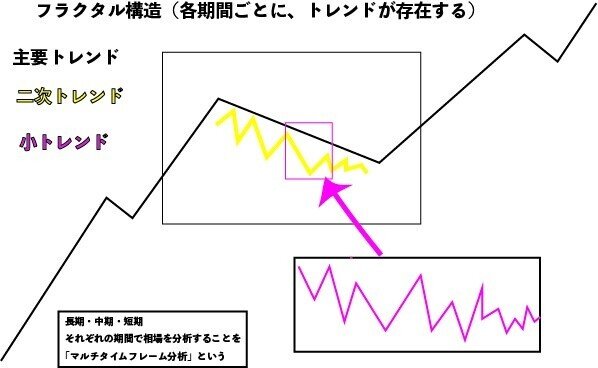

全体図がこちら⇩ ドル円・週足

・赤線が主要トレンド(1年)

・黄色線が二次トレンド(3週間~3ヶ月)

・ピンク線が小トレンド(~3週間)

このように、相場には長期の主要トレンドがあり、主要トレンドの中に二次トレンドがあり、二次トレンドの中に小トレンドがある関係だという事が分かります。

マルチタイムフレーム分析として、主要トレンドの大きなマーケットの流れに沿って、その大きな流れの中の二次トレンドを確認し、更に小さな値動きで最適なエントリーポイントを見つける。

といった環境認識として使えますが、

必ずしも、こうなる訳ではないので盲信しないよう注意してください。

※紹介したチャート画像も、ダウ理論にマッチした過去の相場から抜粋してますので、必ずしもこうならない場合もでてきます。

ダウ理論全般に言えることですが、「値動きは絶対こうなる!」というような、聖杯のようなものを提供してくれるものではなく、

”全世界の投資家が参考にしている考え方、見方”を提供してくれるものだと捉えてください。

例えば、確かにダウ理論の言う通り、トレンドの中にトレンドが形成されており、更にそのトレンドの中にもトレンドが形成されていると環境認識として使う目線であれば、

小さい視野で一箇所だけを見るのではなく、その目の前にあるトレンドが更に大きなトレンドのどの部分を構成しているのか?など、

相場全体を分析し、最適なトレードをするための見方・考え方として活用することをオススメします。

また別記事で解説しますが、これがいわゆるマルチタイムフレーム分析やフラクタル構造を分析するための出発点の考え方になります。

(3)主要トレンドは3段階からなる

先ほど解説した、主要トレンドはダウ理論上、3段階の価格変動があるとされています。

第一段階(=先行期)先行投資家が仕込む時期で動きが緩やか

・第一段階は上がり始めの初動。まだ上昇する前の大口などの仕込み期間も含める。

第二段階(=追随期)一般層の参加。上昇銘柄に追随買いが入り急激な価格変動

・トレンドを早期発見し、一般投資家やトレーダーが参加する時期。参加者と投資される金額も増えるため、価格が大きく変動する。

第三段階(=過熱期・利食い期)先行期に買った投資家は売り抜ける。

・過熱期により、ニュースなどメディアで取り上げられ、もっと一般の層が相場に参加し始める時期だが、この第三段階目の一般層の注文に対して、先行投資家は反対注文で決済をするため、一般投資家は利食いの餌食になる。

第三段階に入ると、そろそろトレンド終焉が近づいていると言える。

これらも絶対にこう、というものではくて、相場の値動きは三段階ほどにわけられるというのを意識しているかが大切です。

例えば過熱期にはいっているようであれば、むやみやたらにロング(買い)を入れないように気を付けるとか、

第二段階で、あれば押し安値で買い、過熱期に入るまで持ち続ける(スイングなど)など、

こちらも環境認識の基礎となる考え方になります。

因みに第一段階は相場を動かせるほどの大量の資金を持ったマーケットメーカーのみです。(機関投資家、ヘッジファンドなど)また相場を一気に混乱させないよう、少しづつ分けて仕込んでくるので、一般トレーダーが第一段階から察知し参入するのは、ほぼほぼ無理だと思ってください。

僕らのような、一般的なトレーダーはなるべく第二段階の初期の方から参加し、なるべく長くポジションを持つ(※トレードスタイルによる)

第三段階から入ってしまったようであれば、なるべく早く見切りをつけて手仕舞う事を意識する。

そんな段階ごとの見方を教えてくれているのが(3)です。

(4)平均は相互に確認されなければならない

ここでいう平均は”Index”(インデックス)と英文で表現されています。

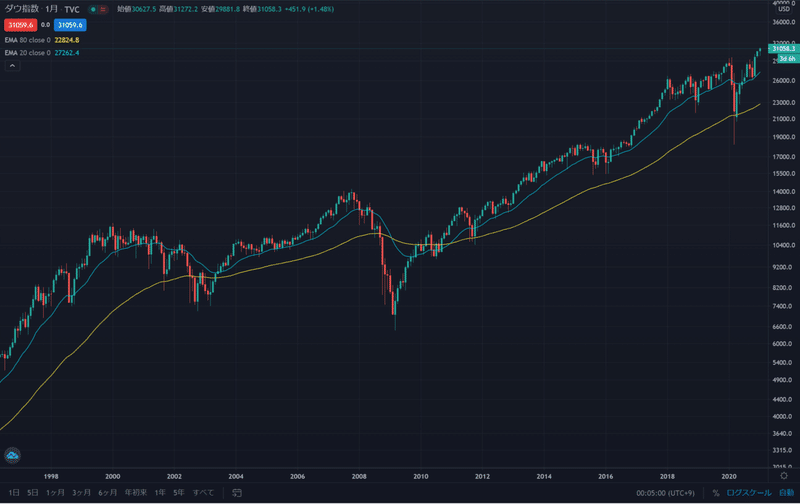

もともと、ダウ理論でいうIndexとはダウ・ジョーンズが提唱したDJIAという指数と、DJTAとう指数のことを指し、

DJIA=Dow Jones Industrial Average =( Industrial=産業・工業など)NYダウ指数のことを指します。

※NYダウ 指数 ⇩ (DJIA)

DJTAは現在存在しない指数になります。(自動車や運輸に関わる業種に連動する指数と言われていた)

当時のダウ理論では、

これら指数(数多くの銘柄の平均)両方が上がっている それを確認して初めて上昇トレンドが本物だと捉える。

逆に片方は上がっていて、もう片方は下がっている場合は、その上昇はまだ本物になっていない。

と言っている訳です。

こちらも、必ずしもそうであるとは限りません。

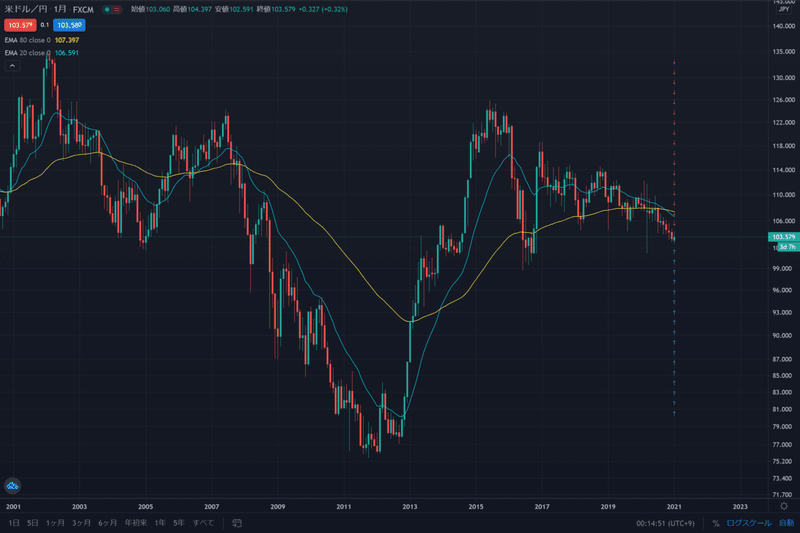

また、FXと株価指数が関係ない訳ではありませんが、通貨ペアのトレンド判断に対して、株価指数に重きを置くほど重要ではないと思います。

※全体の金融相場の環境認識程度で株価指数を確認することはあります。

では、この(4)は現代のFXにおいて使えない理論じゃないか!と思う人もいるかと思いますが、そんな事ありません。

(4)で提唱している、この論理の重要なポイントは、この考え方、見方にあります。

「ひとつの指標だけではなく、複数の指標が同じ方向性を示すことでトレンドに確信が持てる。」

複数の指標なり、複数の銘柄なり、

為替であれば複数の通貨ペアを相互に確認する事で、

今の市場はどういう動きをしていて、自分はどの流れに乗って何をトレードするべきなのか?金融相場全体の状況を把握することでトレードの優位性を高める事ができます。

例えば、ドル円が上がっていて、ユーロドルも上がっている、ドルインデクス(ドルの強さを表す指標)も上がっている場合、

ドル高基調だなと判断ができ、ポンドドルも上がるだろうなと、シナリオを立てやすくなったりします。

ドルインデックス(DXY)

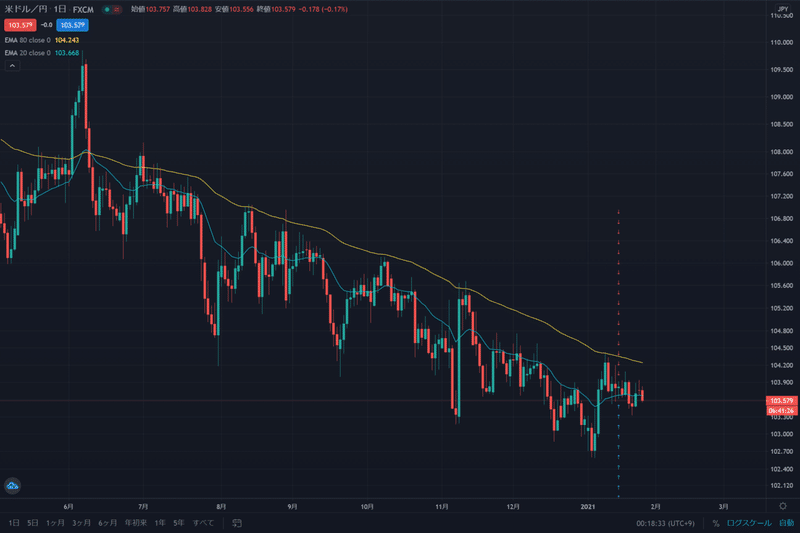

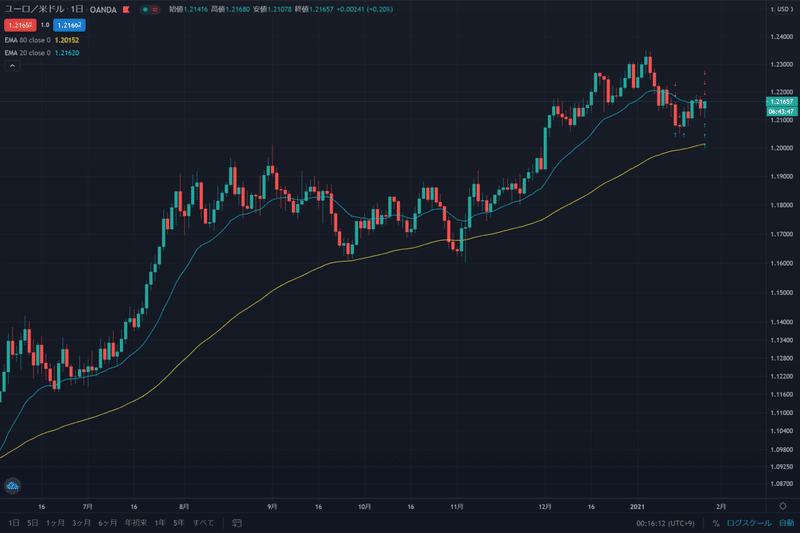

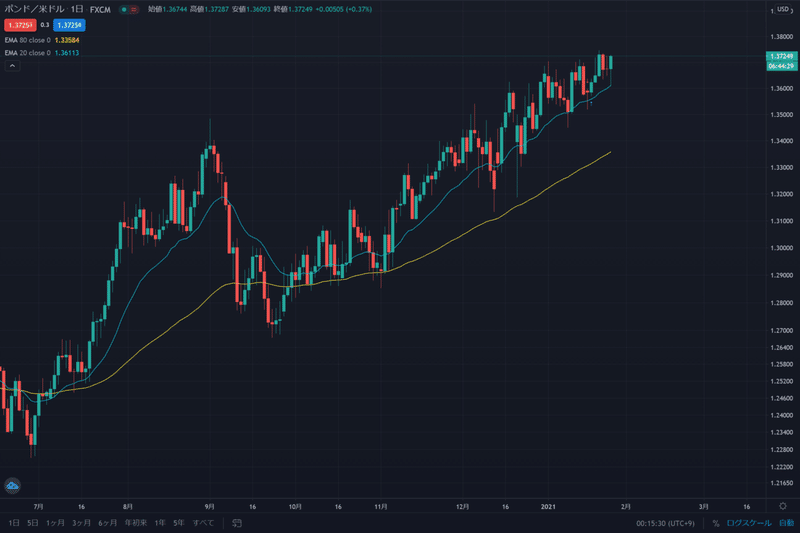

・ドル円(USD/JPY)

・ユーロドル(EUR/USD)

・ポンドドル(GBP/USD)

(2021年1月27日 現在では、ドルインデックスが下降トレンドであり、その他通貨ペアでも、ドル安局面という事がそれぞれの指標でわかります。)

例えるのであれば、1つの指標だけで判断するのは、氷山の一角でしかない訳で、

複数の指標をチェックするということは、言い換えると、

その氷山の海中はどうなっているのかを知ることができるため、見えない氷山に衝突するリスクを避ける事ができます。

ダウ理論では元々、DJIAとDJTAという米国全体の株式指標の両方を確認してトレンド判断をするんだよ、というものでしたが、

上記のように、その考え方を為替市場にも応用して考える。という解釈の仕方がダウ理論を活かせるポイントになります。

※盲信、拡大解釈には気をまけましょう。

(5)トレンドは出来高でも確認されなければならない

出来高は、通常は株式市場で使われる指標になります。

株が一定期間売買された数量のことを指し、例えばある銘柄の出来高が急激に増えると、トレンドの勢いが増すため、株式投資では重要視されています。

そのため、ダウ理論では、トレンドは出来高でも確認されなければならない。と提唱されているのですが、

こちらはFXにおいては、ちょっと解釈に困る基本原則です。

なぜなら、為替は東証やNY証券取引所などの取引所が存在しないからです。

株は証券会社から取引所を通して売買されるのですが、その取引所が各銘柄の出来高を公開しています。

ですが、為替市場は取引所ではなく、基本的はFXの証券会社とトレーダーの相対取引になるため、株の出来高のように売買数量を計算して公開することが極めて困難となり、出来高を正確に知るすべがありません。

では、FXに出来高が無いのであれば、このダウ理論は成立しないと思うかもしれませんが、一応FXにも出来高のようなものが存在します。

FXの出来高とは、一言でいえば「取引回数」のことをいいます。

FXでは、売り注文と買い注文の2種類がありますが、この2つの注文がぶつかった数量が取引回数です。常に売った数量の分だけ買う人がいることで取引は成立しています。

この売買取引が行われた回数をFXでは出来高(取引回数)として見ることが出来ます。

この取引回数を知るすべとして、MT4のVolumesというインジケーターがあり、ロウソク足一本に対して取引された回数を表示するものになります。

売買数量まではわかりませんが、そのロウソク足に対して取引量がどれほどあったのかを可視化する事ができるインジケーターです。

トレーディングビューなどでも、出来高(取引回数)に関連するインジケーターがあります。

※MT4 Volume ⇩

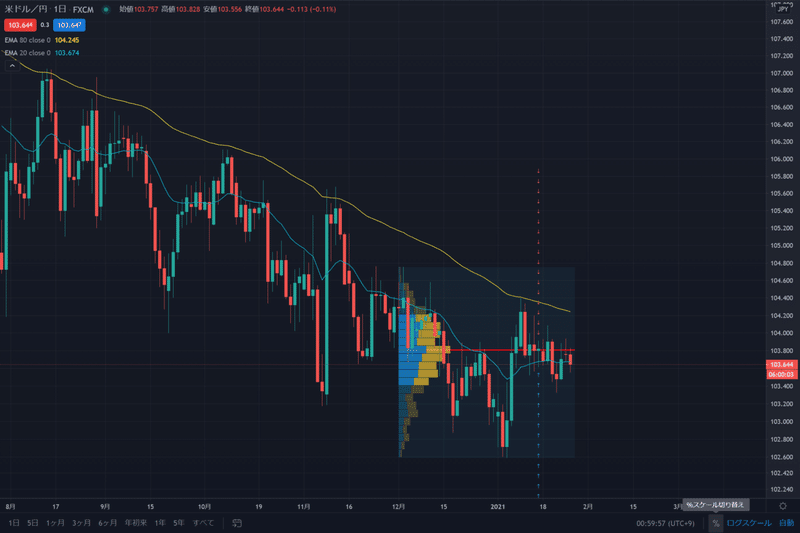

※トレーディングビュー 固定期間出来高 ⇩

※横軸で選択した期間で、どの価格帯が一番取引量が多いかを表示するグラフ。(2020年12月~2021年1月27日までだと、103.800に一番出来高が集中しているため、サポートやレジスタンスとして働きやすい。)

値動き事態は上昇トレンドになっているけども、それがどれだけの注文数を伴って上がっているのか。

逆に下落トレンドだが、それがどれだけの注文数を伴って下がっているのか。

とういうのを一緒に見ることによって、トレンドの本物具合が分かったり、

高い出来高を記録した価格が、その後の相場の節目となっている場合も多いため、ラインを引いておけば、サポレジラインとして機能したり、

そういった相場分析に活用できる論理となっています。

(6)トレンドは明確な転換シグナルが発生するまで継続する

遂に最後の基本原則になります。

ここまで、長くて読み疲れてしまっている方もいるかも知れませんが、あと少しなので一緒に頑張りましょう!

ダウ理論で最も大事な原則と言っても過言ではないのが、この6つ目の、

「トレンドは明確な転換シグナルが発生するまで継続する」です。

まず、この基本原則で言えることは、トレンド方向にフォローするようなトレードが優位性が高い。ということを示唆している原則ということです。

では、明確な転換シグナルとはどういうものなのか。

それは、「上昇トレンドであれば、押し安値の切り上げ、高値の更新」

「下落トレンドであれば、戻り高値の切り下げ、安値の更新」です。

具体的にどういうことなのか、実際のチャートを参考にして解説します。

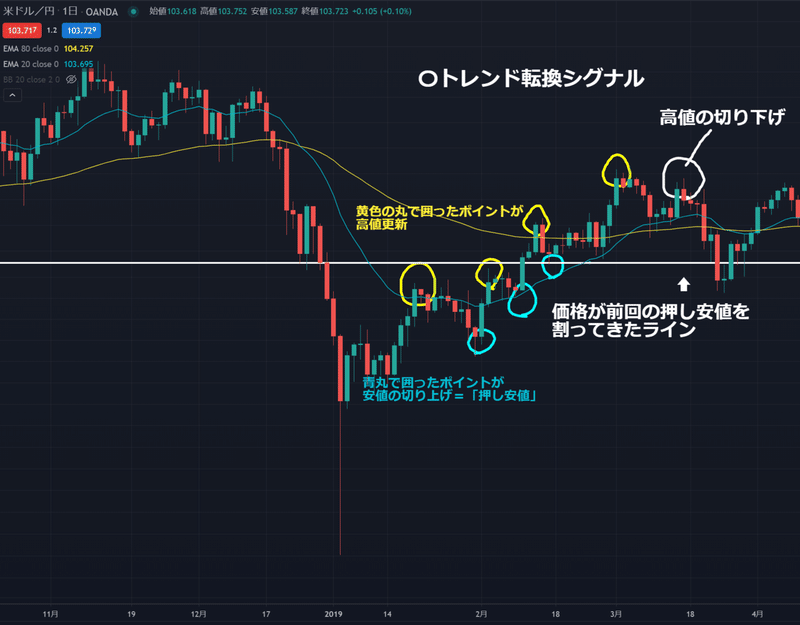

まず、ダウ理論の上昇トレンドの定義がこちらの図です。

※上昇ダウ

黄色で囲った価格がどんどん高値を更新していっている事が分かると思います。

そして、水色の丸で囲ったところが、次の高値を更新するためにできた安値になり、これを押し安値と言います。

※押し安値の定義は、前回の安値よりも上で推移しており、次の高値更新前の最安値であることです。

この押し安値を切り上げていき、高値を更新し続けている状態をダウ理論上では上昇トレンドと定義しています。

上昇トレンドでは、最高値まで一気に買いでチャートが形成されることはなく、

波を描くように、この押し安値が必ず定期的に発生します。

理由としては単純で、この上昇トレンドを形成してきた買いの圧力が、そろそろ売って利確しようと決済が行われるため、

買い圧力よりも、売り圧力が一時的に強くなり、一旦下落する仕組みになっています。

その一旦の調整(下落)が入ったとしても、高値を更新し、安値を切り上げている、という事は、それだけ買いの圧力が強い訳なので、上昇トレンドと言えるのです。

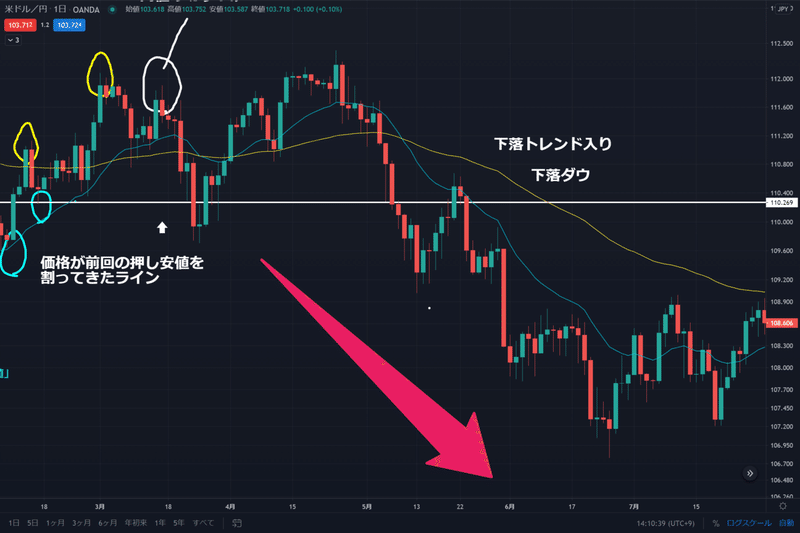

では、この上昇トレンドがどうなったらトレンド終了になり、トレンド転換のシグナルが発生するのかと言うと、

前回の押し安値を割ってきたときといわれています。

青丸で囲ったポイントが最後の押し安値になり、白のラインを引きました。

高値を切り下げてきた価格が、白のライン=最後の押し安値を割ってきたため、

今までは買い圧力が強く、売りが入っても再び上昇を続けてきましたが、

前回の押し安値を割ってくるという事は、単純に買いよりも売り圧力が強くなっているという事なので、世界中のトレーダーの目線は完全に売り目線になり、下落トレンド入りしたことを表しています。

実際にこの後下落トレンド入りをしています。

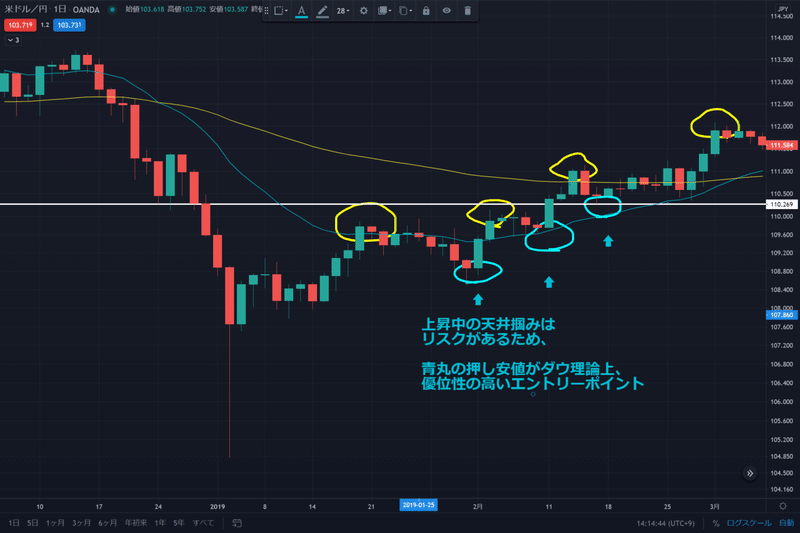

因みに、上昇トレンド中のエントリーポイントとしては、この押し安値が絶好のエントリーポイントです。⇩

上昇中に、一度調整として売りが入り、下落が止まったタイミングか、押し安値から少し買いが入ったタイミングが優位性の高いエントリーポイントになります。

仮に、押し安値がそのまま下落し、前回の押し安値よりも下落するような下落トレンド入りをする可能性も考慮し、

押し安値のちょっと下に損切りを置くか、余裕がある人は前回の押し安値に損切りを置けば、なるべくリスクを少なくトレードをすることができます。

利確は、スキャルピングか、デイトレードか、スイ,ングによってことなりますが、確実に利益を確定させたいのであれば、次の上昇が止まり、押し安値を形成しそうな時が無難かと言えます。

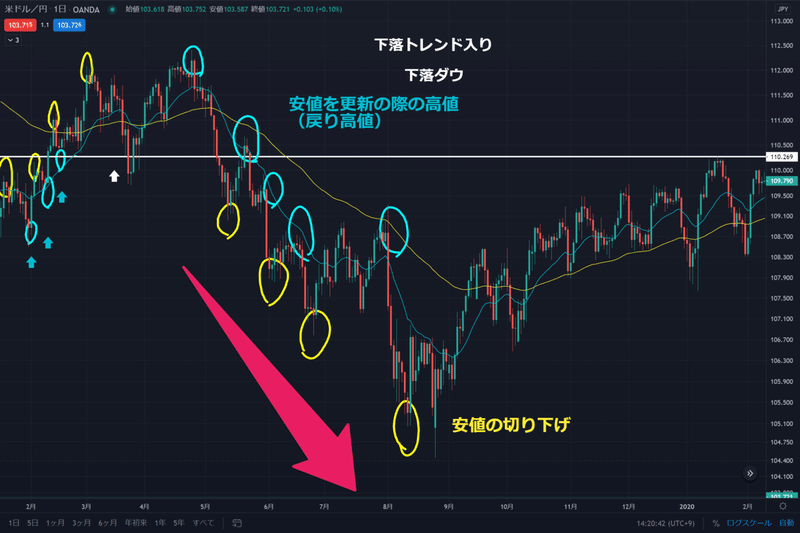

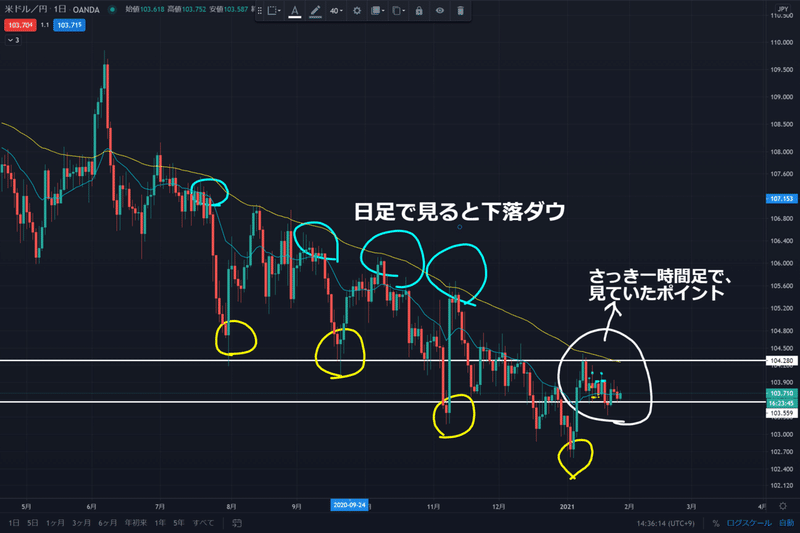

下落トレンドの場合は、上記の逆になります。

黄色で囲った安値がどんどん更新していき、

その安値を作った青丸で囲ったポイントを一時的な高値を戻り高値をいいます。

下落トレンドの転換シグナルとしては、戻り高値を更新してきた時です。

わかりやすいよう、最新の戻り高値に白いラインを引きました。

直近の価格が前回の戻り高値を超えており、安値も切りあがってますが、

これが下落トレンドの終焉を意味する転換シグナルになります。

下落トレンド中のショート(売り)エントリーをするとすれば、

この戻り高値が終わったタイミング、もしくは戻り高値から再び下落し始めたタイミングが最善のエントリーポイントになります。

損切は戻り高値の少し上、または余裕.がある場合は、前回の戻り高値に置くことで、利益の最大化を目指しつつ、仮にそのまま上昇してしまった場合でも、損をなるべく小さく抑える事ができます。

これが、ダウ理論でいう、トレンドは明確な転換シグナルが発生するまで継続する。とう意味になりますが、

ちょっとお待ちください。

まだこれだけだと、ただ教科書に書いてあるだけの内容であり、

多くのトレーダーが、なんかダウ理論通りに全然いかないんだけど、と思ってしまう落とし穴が隠されています。

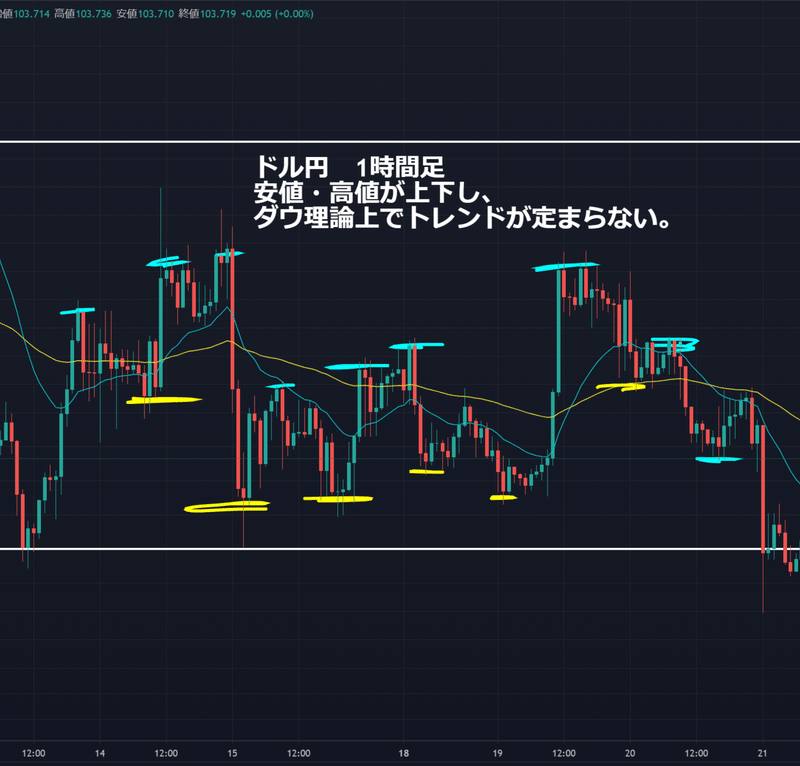

ダウ理論に則って、チャート分析しても、下記の図のような、トレンド転換したけど、また高値を更新したり、なんだかレンジっぽくなり、判断が難しい時が出てきます。

その原因は、見ている時間足に問題があります。

ほとんどの初心者トレーダーがダウ理論を覚えたての際に、自分がトレードする時間足ばかりで判断をしてしまっています。

特に分足や1時間、4時間など短期、中期足でダウ理論を果てはめてますが、それだけだと優位性はかなり低いです。

なぜなら、一番圧力が強く優位性の高いのは長期の上位足だからです。

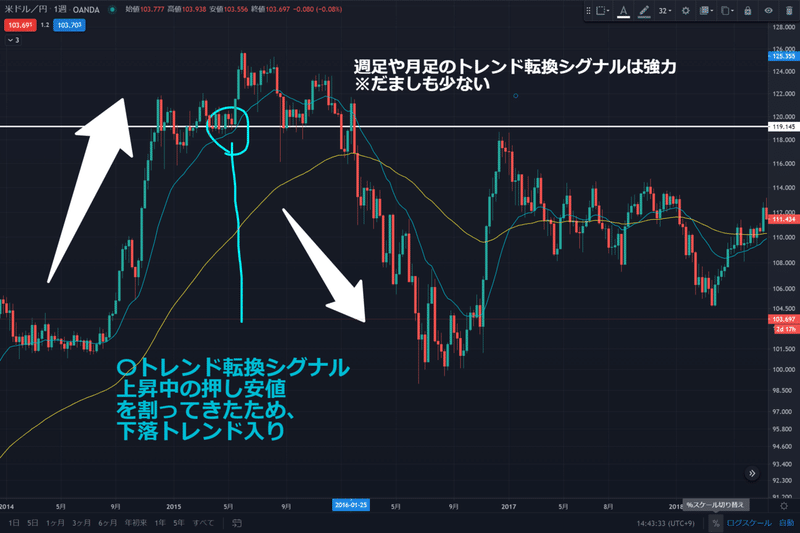

最低でも日足、できれば週足や月足でダウ理論を当てはめることで、

今の相場が上目線なのか?下目線なのか?を優位性高く判断する事ができます。

短期・中期足はロウソク足が完成されるまでの期間が短いため、トレンド方向が定まりにくかったりしますが、

週足や月足は、短期足の何倍もの取引量、価格を織り込んでいるため、そこで現れるトレンドの方向性や、トレンド転換シグナルは、かなり圧力も強く、優位性が高いのです。

つまり、大きい足ではトレンドの方向性が確認できているため、

1時間などの下位足で、トレンド方向がジグザクしていたとしても、

トレンドの強さとしては大きい足で判断する事ができるという事です。

仮に下位足がダウ理論で上昇トレンドを形成し下げ止まった場合、

大きい足で考えると、押し目売りの目安として判断できる可能性が高いという事です。

また、下記の図のように、大きい足での、トレンド転換シグナルが発生した時は、かなり優位性の高いシグナルになります。

この場合、今まで買い目線でトレードしていたとしたら、売り目線で下位足でエントリーポイントを狙っていくと優位性の高いトレードができます。

ダウ理論・まとめ

これまで、ダウ理論6つの基本原則を解説してきました。

覚えることが多いようにも見えますが、実は伝えたいことは一貫していて、とてもシンプルです。

ダウ理論とは、環境認識をするために必要な相場の見方・考え方を提唱しているとうことです。

まず、色々な要因で値動きをしているように見えるが、そうではなく、この価格になったから過去の要因がある。

という、価格ファーストの考え方に基づき、

今の相場がどの方向に向いていて、どうトレードシナリオを立てればいいのか?を、大きな時間足から捉え、小さな時間足と照らし合わせる事で、現状の相場の位置を理解する事ができます。

そして、(6)の、押し安値、高値更新が上昇トレンド。

戻り安値、安値更新が下落トレンドであり、

押し安値、又は戻り高値を、価格が超えてきた時、トレンド転換するという定義を設けることで、

複雑な要因で絡み合っているように見える相場をシンプルかつ分かりやすく基準化してくれています。

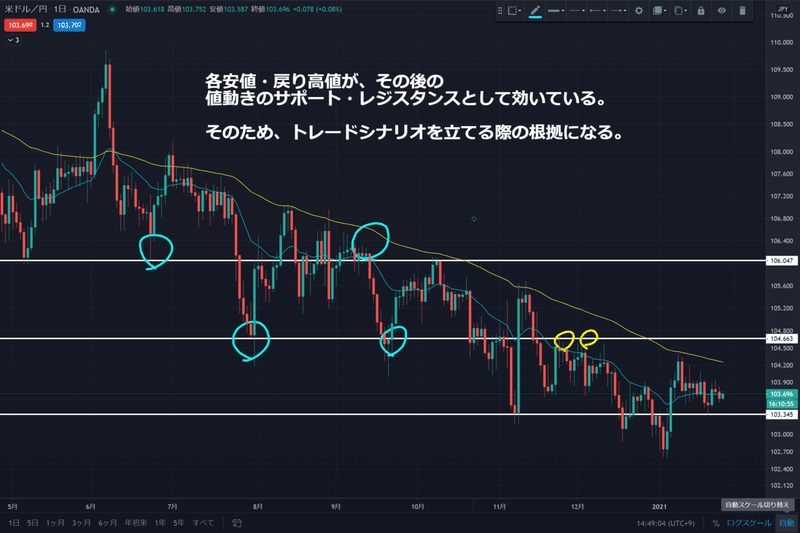

そして、このダウ理論は世界中の多くのトレーダーが参考にしてるため、ダウ理論で意識される価格(押し安値や、戻り高値)には、大きな圧力が掛かり、それ故、サポート・レジンスタンスとして機能しやすいです。

※トレードの環境認識として使えるダウ理論。

皆さんも是非、ダウ理論を活用して、相場の環境認識をしてみてください。

面白いほど、相場状況を理解できるようになるはずです。

長くなりましたが、最後まで読んで頂き、本当にありがとうございました。