官公省庁の調査:労働力調査

①概要

・基幹統計調査

・層化2段抽出法による標本調査

・この調査で完全失業率を算出

・調査結果は基本集計と詳細集計の大きく分けて2種類

→基本集計と詳細集計で「労働力人口」の定義が異なる。基本集計では「就業者+完全失業者」、詳細集計では「就業者+失業者」。詳細集計の方が広い概念

→基本集計の定義の方が浸透している印象。標本数も基本集計>詳細集計なので、両方で調査している数値しか引用しない場合は基本集計から引用

②設立背景

・1946年9月から実施

・2002年に労働力調査特別調査を統合。詳細集計開始

③管轄

総務省統計局

④調査時期

毎月、月末現在で(月末日で終わる1週間について)実施

⑤発表時期

<基本集計>…最終調査月から1か月遅れ

・調査月の翌月末に月次結果公表

・4月末/7月末/10月末/1月末に四半期平均公表

・調査年の翌年1月末に年平均公表

・調査年度の翌年度4月末に年度平均公表

<詳細集計>…最終調査月から2か月遅れ

・5月末/8月末/11月末/2月末に四半期平均公表

・2月末に年平均公表

※実際の公表スケジュールを見ると、詳細集計の公表時期は上記とずれることが多い

⑥調査対象

日本に住んでいるほぼ全ての人口

<標本の抽出方法>

国勢調査の結果を元に、産業別・従業上の地位別の就業者構成・住居形態を考慮して調査区を層化

→設定された抽出率で調査区を系統抽出=約2,900

→調査員が選ばれた調査区内の全住戸を確認して名簿を作成

→設定された抽出率で住戸を系統抽出=約40,000戸

⑦調査項目

<基礎調査票>→基本集計

【世帯について】

15歳以上の世帯員数、年齢階級別15歳未満の世帯員数、世帯員の異動状況

【全世帯員向け】

性別、世帯主との続き柄、出生年月

【15歳以上の世帯員向け】

氏名、配偶関係、調査週間の就業状態、所属事業所の名称/経営組織/事業の種類、所属企業全体の従業者数、仕事の内容、勤め・自営の別/勤務先における呼称(例:正規の職員・従業員、パート)、雇用契約期間の定めの有無/1回当たりの雇用契約期間、調査週間の就業時間/就業日数、1か月間の就業日数、最近の求職活動の時期、就業の可能性、探している仕事の位置づけ(本業⇔副業)、求職の理由

<特定調査票>→詳細集計(2002年~)

【15歳以上の世帯員向け】

氏名、教育の状況、仕事からの年収

【就業者向け】

短時間就業・休業の理由、就業時間増減希望の有無、現職に就いた時期、(非正規雇用のみ)現職の雇用形態に就いている理由、転職などの希望の有無、就業時間の増加・仕事の追加の可否、前職の有無

【失業者向け】

求職活動の方法、求職活動の期間、探している仕事の形態、就職できない主な理由、前職の有無

【非労働力人口向け】

就業希望の有無、非求職の理由、希望するまたは内定している仕事の形態、就業の可能性、前職の有無

【前職のある人向け】

前職を辞めた時期、前職の従業上の地位/雇用形態、前職の事業の内容、前職の仕事の内容、前職の企業全体の従業者数、前職を辞めた理由

―――

【重要用語】

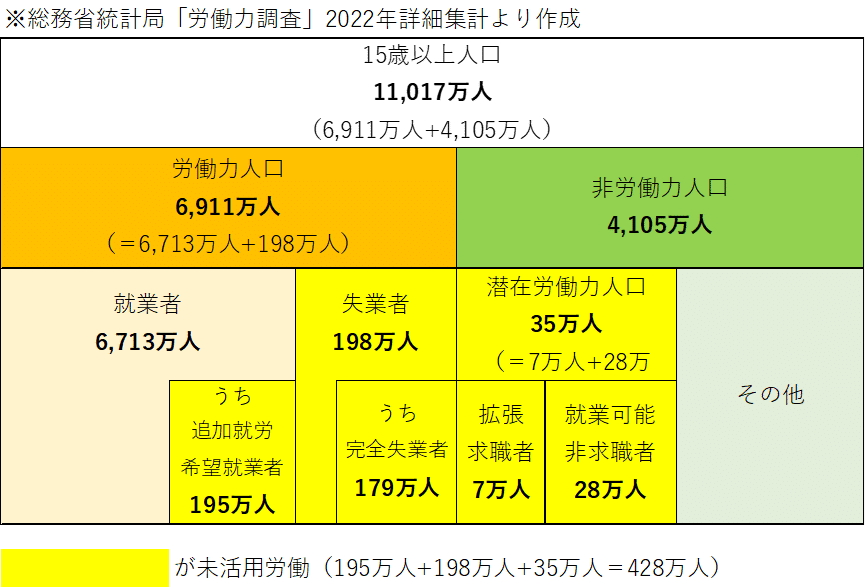

15歳以上人口を主に調査期間中(1週間)の状態で以下に分類

☆従業者…調査期間中に1時間以上、収入を伴う仕事をした人

☆休業者…仕事を持っているが、何らかの事情で調査期間中に仕事をしなかった人のうち、①休んでいても給料・賃金が支払われる予定の雇用者、もしくは②事業を持ったままで、休み始めてから30日未満の自営業主

☆就業者=従業者+休業者

★追加就労希望就業者…就業時間が週35時間未満の就業者のうち、就業時間の追加を希望しており、かつそれが可能な人。パートタイム労働者などを念頭に置いている

☆完全失業者…①調査期間中に1時間以上の仕事をしておらず、休業者でもない人で、②仕事があればすぐ就くことができ、③調査期間中に求職活動をしていた人

★失業者…完全失業者の3要件のうち、③の休職期間を調査期間(1週間)→1か月に拡大。完全失業者よりも広い概念

☆労働力人口(基本集計)=就業者+完全失業者

★労働力人口(詳細集計)=就業者+失業者(2017年調査以前は基本集計同様、就業者+完全失業者)

☆非労働力人口(基本集計)…労働力人口(就業者+完全失業者)以外

★非労働力人口(詳細集計)…労働力人口(就業者+失業者)以外

★潜在労働力人口…①1か月以内に求職活動を行っており、すぐには無理だが2週間以内に就業できる人=拡張求職者と、②1か月以内に求職活動を行っていないが、就業を希望しており、すぐに就業できる人=就業可能非求職者。簡単に言うと、求職活動はしているが、事情があってすぐには就職できない人と、すぐにでも働きたいが事情があって求職をあきらめた人。非労働力人口の中に含まれる

※★は2018年調査から変更

⇒未活用労働=失業者+追加就労希望就業者+潜在労働力人口

※「未活用労働指標」は全部で6種類あり、それぞれ分母と分子が異なる。引用前に要確認

⑧調査方法

・層化2段抽出法。1段目で調査区、2段目で住戸を抽出(詳細は⑥調査対象参照)

・前年比較の精度を上げるため、一度選ばれた調査区は翌年同期にも調査を受ける。交替のタイミングがずれるので、標本調査区は「1年目調査区」と「2年目調査区」で半々

・調査区は4か月、調査区内の住戸は2か月で入れ替え。ただし、全調査区を一斉に入れ替えるわけではなく、調査開始年と調査開始月で調査区を8組に分けて、交替のタイミングをずらしている。毎月、「調査区自体が交替」2組+「調査区は変わらないが住戸が交替」2組で半分の調査住戸が入れ替わる

・「基礎調査票」と「特定調査票」の2種類の調査票を使用。特定調査票が配布されるのは、2年目調査区2か月目の住戸のみ(基本調査の4分の1)

・調査員が住戸を訪問して調査票を配布・回収。インターネット回答可能

⑨活用

・雇用政策等の基礎資料 ほか

⑩その他メモ

⑪ 参考資料

・総務省統計局"労働力調査" https://www.stat.go.jp/data/roudou/index.html