江おんすていじは2.5次元舞台なのか

1. はじめに

今回私が取り上げるのは、2022年12月11日から2023年1月22日まで上演された2.5次元舞台作品『ミュージカル刀剣乱舞 江おんすていじ 新編里見八犬伝』である(以下江おんすていじと記述するものとする)。

この作品は、原作ゲームに登場するキャラクターが『里見八犬伝』の登場人物を演じてみせるという特徴を持ち、いわゆる一般的に想像される2.5次元作品の枠を超えたものとなっている。

演者のレベル、衣装、演出、音楽など、どの要素をとってもハイレベルといって差し支えない作品であり、Twitterなどインターネット上での評判も比較的良い(と私は思う)。しかし私は、原作ありきで作られるべき2.5次元舞台作品として、原作キャラクターを演じていない時間が長い作品が評価されていることに疑問を抱いた。

今回は、私が感じた江おんすていじの特異点とも言うべき違和感を挙げながら、過去の2.5次元作品との比較も交えつつ、今後の江おんすていじの2.5次元舞台としての評価と、ミュージカル刀剣乱舞がどのように展望していくのかを含め考察する。

2. 『ミュージカル刀剣乱舞 江おんすていじ 新編里見八犬伝』概要

江おんすていじは三部にわかれて上演された。通常の「ミュージカル刀剣乱舞」は一部が芝居、二部がライブという二部制であるため、三部制での上演は今回が初めてである。内訳を紹介する。

一部:原作キャラクターが、原作そのままの姿で登場する。八人の刀剣男士の本丸での日常と、彼らが自分たちでつくりあげる「すていじ」として里見八犬伝を上演するまでに至る葛藤や過程を描く。一時間五分。

二部:劇中劇。八人の刀剣男士たちが、それぞれの演じる登場人物に扮した格好で、里見八犬伝を上演する。この際、二部の前にキャラクターが上演の挨拶(影アナ)を行う。基本的なキャラクターの要素(髪色や瞳の色など)は保たれているが、衣装などその他のビジュアルは全て、この作品独自のものとなる。一時間二十分。

三部:原作キャラクターが、ライブパフォーマンスを行う。この時、衣装は原作にはないライブ衣装を着用する。四十五分。

3. 前提となる2.5次元舞台の定義

上記のような特性を持つ江おんすていじが持つ特異点について記述する前にこのレポートにおけるいわゆる一般的な「2.5次元舞台」の定義を明らかにしておきたい。

鈴木国男は『宝塚・イタリア・2.5次元舞台──多彩な演劇世界をめぐって』(2021)の中で、ミュージカル『テニスの王子様』こそが、2.5次元ミュージカルの真の始まりであり、そのさらに先駆け的存在として『美少女戦士セーラームーン』を挙げている。その理由として以下のように述べている。

とりわけ『美少女戦士セーラームーン』は、絶大な人気を博した少女漫画が原作であり、アニメにも展開している。当然、観客は漫画・アニメで親しんだキャラクターが舞台上で活躍することを期待しているのだから、タカラジェンヌや人気グループを見ることを第一義の目的とし、コンテンツによりそれが確実にかなえられることを期待している観客と同一ではない。「キャラクターを見にいく」ということが明確に意識されるという点で、この作品が2.5次元ミュージカルの展開において果たした役割は重要である。

上記のように、SMAPが演じた『聖闘士星矢』、タカラジェンヌが演じた『ベルサイユのばら』といった、元々スター性のある役者を使って2次元を再現した舞台の存在を踏まえた上で、「『テニミュ』の魅力は、2次元を3次元に展開させたことではなく、3次元のなかに2次元を生み出したことにあるのではないか。ここに至って、初めて「2.5次元」という概念が明確な意味を帯びたのではないだろうか。」同時に「『テニミュ』は、原作をまったく知らない観客でも感動することのできる舞台芸術である」ともしている。

以上のことから、現在の「2.5次元舞台」の源流をテニミュと仮定すると、2.5次元舞台とは、演者に主眼を置くのではなくあくまでも原作ファンを重視しながら、「3次元の世界のなかに2次元の世界を生み出す舞台」であり「2次元である原作を知らなくとも楽しむことができる3次元の世界」と定義することができるのではないかと考えられる。

これを踏まえて、次の項では江おんすていじを観劇しての疑問点および特異点を列挙し、考察していく。

4. 江おんすていじの特異点及び考察

① 原作に最も近い形で舞台が展開する一部で、特にこれといって物語的な展開が発生せず、二部の前振りに徹底しているという点

刀剣乱舞という原作ゲームの特性が大きく関わっていると考えられる。『クイック・ジャパン129』では、刀剣乱舞の原案を手掛ける、株式会社ニトロプラス代表取締役でじたろう(小坂崇氣)は、「うちの従来作品は、世界観や物語を完全に作り込んでいたので、自由に想像する余地が少なかった。『刀剣乱舞』は設定や物語がまだきっちりと描かれておらず、メディアミックスで独自の解釈ができるので、きっと舞台との相性も良いと思いました」と述べている。刀剣乱舞の原作には、『テニミュ』や『美少女戦士セーラームーン』など従来の2.5次元舞台の原作のように、明確なストーリーがあるわけではない。そのため、三次元の舞台の中に生み出すべき二次元の世界そのものが曖昧な存在なのである。見に来ている観客みんなが、前提として共有しているストーリーやキャラクターの背景が他の作品よりも極端に少ないため、原作キャラクターがそのままの状態で登場する一部が、二部に向けてバックグラウンドを共有しておくための前振りのように扱われる構造になっていると考えられる。これは、2.5次元舞台の定義にあった、「2次元である原作を知らなくとも楽しむことができる3次元の世界」というところに通じているのではないだろうか。

② 原作キャラクターがそのままの姿で登場しない二部が時間にしてもっとも大きな比重を占めている点

では、そもそもなぜ原作キャラクターが登場しない二部を、原作キャラが登場する一部を前振りにしてまで上演するのか。原作を重視する従来の2.5次元の在り方とは真逆ともいえる試みにも見えるが、これには、大きく二つの理由が考えられる。

まず、過去に行われた『ミュージカル刀剣乱舞 髭切膝丸 双騎出陣2019 〜SOGA〜』(以下源氏双騎と表記する)の影響である。上田麻由子『2.5次元クロニクル 合わせ鏡のプラネタリウム』(2020)では、源氏双騎を以下のように解説している。

本作の第一部は、日本三大仇討のひとつである曾我兄弟の仇討を描いた『曾我物語』を取り上げ、それを髭切と膝丸という兄弟が演じるという複雑な構造になっている。(中略)本作ではよりメタな視点を導入することで、刀剣男士という存在について改めて考えさせつつ、歌舞伎などの伝統芸能と二次元のキャラクターを融合させることで、2.5次元を深めるより実験的なこころみになっている。

江おんすていじ二部でも、おおむね源氏双騎と同じように、台詞回しや所作に歌舞伎などの伝統芸能を取り入れながら、刀剣男士が劇中劇を演じるという構造になっている。ただ、源氏双騎では、江おんすていじには存在した前振りとなる部分が全くなく、髭切・膝丸という刀剣男士のパフォーマンスを楽しみにやってきた観客が、いきなり何の説明もなしに『曾我物語』を観せられたという背景がある。『2.5次元クロニクル 合わせ鏡のプラネタリウム』でもこの時のことを「歌って踊るコンサートになるだろうと、ふたりのテーマカラーであるペールイエローとペールグリーンのサイリウムを手に会場に入った観客は、セットを見た瞬間にまずその予想を大きく裏切られることになる。」としている。私自身もこの時のSNSの反響をよく覚えているが、わざわざ遠征して劇場まで向かったのに、まったく期待外れのものを見せられて、新幹線で泣きながら帰郷した、といった内容のツイートが話題になっていたのを覚えている。(すみません、原典が見つけられませんでした)

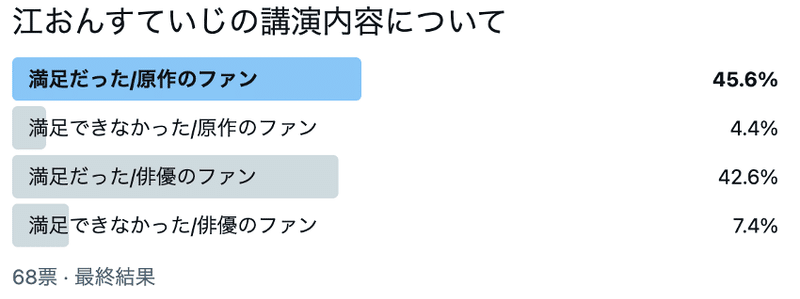

つまり、原作に準拠したパートを前振りに使ってしまうという2.5次元の定義に反逆的にも見える行為は、むしろ、舞台でキャラクターの姿を見たいと願う原作ファンの期待に沿うための、至って2.5次元的な理由から生まれた構造であると考えられる。図1は私がTwitterで行ったアンケートの最終結果である。原作ファン、俳優ファンどちらからも「公演内容に満足だった」という回答がほとんどを占めており、むしろ原作ファンの方が満足度は高くなっている。このことから、一部を前振りに使い、二部に重きを置く構造は2.5次元的であると考えられる。

また、二部の内容自体も、キャラクター間にある程度の格差はあれど、原作キャラクターの性質を反映して再編した新しい「里見八犬伝」ということになっている。例えば今作で犬坂毛野を演じる村雲江という刀は、柳沢吉保という歴史上で悪者とされてきた人物が元の主人であったことが影響し「正義と悪をはっきり区別することに嫌気が差している」キャラクターである。そんな村雲江が演じる犬坂毛野は、いわゆる“ラスボス”であるところの玉梓に育てられたという設定に改変されており、倒すべきとされる悪者と、自分を育ててくれた人物が同一であるという点に葛藤する。このように、二部は原作キャラクターがそのままの姿で登場しないながらも、原作に対する理解を深める見方が十分にできる構造になっている。

二つ目に、江おんすていじをはじめとする、『ミュージカル刀剣乱舞』はテニミュを源流とする2.5次元舞台だけでなく、先述したSMAPによる『聖闘士星矢』、タカラジェンヌによる『ベルサイユのばら』などの構造に近しい部分があるのではないかという点である。須川亜紀子『2.5次元文化論』では、テニミュのオーディションについて「『テニミュ』では、キャストはオーディションで「キャラクターの“本質”」や「種」をもつ新人若手俳優が選ばれるという。しかがって、もともとキャラクターに近いイメージの俳優が選ばれ、俳優側も自身の振る舞いをそのキャラクターに寄せて、舞台外の演出部分や、日常生活でもそのキャラクターをまとうことが期待されるし、自分でも意識するとされる」としている。一方、ミュージカル刀剣乱舞のキャストに選ばれる役者は、知名度にばらつきはあるものの、ある程度2.5次元界隈では名の知れたキャストが選ばれたり、時にはオファーによるキャスティングであったりと、「新人若手俳優」が抜擢されることはほとんどなくなってきている。それゆえ、劇場にやってくるのは原作ファンばかりではない。先ほどの図1を見てもわかるように、江おんすていじを観て回答してくれた者の半分が原作ではなく俳優のファンである。これは「SMAPが演じる『聖闘士星矢』」を見にいく、「タカラジェンヌが演じる『ベルサイユのばら』」を見にいく、というように、演者も込みで観劇に向かっていた、テニミュ以前の2.5次元舞台のあり方に類似しているように思う。

つまり、人気的にも実力的にも黎明期に比べれば成熟した演者を集めることに成功している『ミュージカル刀剣乱舞』は、原作に囚われすぎることなく、比較的自由な展開をしても受け入れられる段階に来ているのではないだろうか。これは、かつてのアイドルや宝塚のようなネームバリューを、2.5次元俳優自身たちが手に入れようとしている証左だと考えられる。

5. 結論

江おんすていじは、一見すると従来の2.5次元舞台の定義からは乖離しているような印象を受けるが、構造自体はむしろ原作ファンに配慮した作品になっている。ただ、2.5次元舞台、および演者たちそのものにネームバリューが出てきた結果、テニミュ以前の演者に重きをおいた制作方法に近しい要素が出てきている部分もある。

ただ、この二つの要素は、相反するものではないと考える。江おんすていじ二部では、悪霊とされた玉梓が一変、終盤のシーンでまるで聖母のように、当時赤子であった毛野を抱きしめる場面がある。そこで、それまで圧倒的な悪役として舞台上で暴れ回っていた玉梓だが、その瞬間だけ照明が演者の瞳に反射し、まるでアニメーションの演出のように目にハイライトが入る。卓越した演者の技術によって、自然と「アニメみたいだ」と思わされるその経験こそが、2.5次元舞台の醍醐味ではないか。

江おんすていじをはじめとした『ミュージカル刀剣乱舞』作品群は、従来の2.5次元舞台の枠組みを踏まえて、それを超越しながら、今後も進化を続けていくだろう。

参考文献

鈴木国男(2021)『イタリア・宝塚・2.5次元──多彩な演劇世界をめぐって』春風社

『クイック・ジャパン129』2016年12月22日 証言 俳優・佐藤流司の真実

上田麻由子(2020)『2.5次元クロニクル 合わせ鏡のプラネタリウム』筑摩書房

須川亜紀子(2021)『2.5次元文化論』青弓社

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?