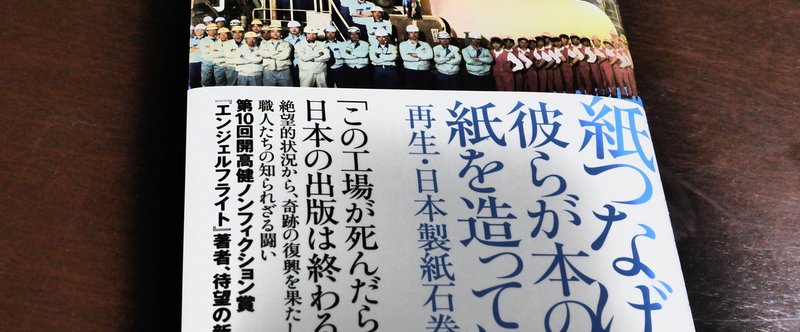

『紙つなげ!彼らが本の紙を造っている 再生・日本製紙石巻工場』佐々涼子、早川書房

ノンフィクションの面白さは、テーマの選択でかなりの部分を左右される。

開高健ノンフィクション受賞作となった著者の『エンジェルフライト』は、国際霊柩送還士という特殊な職業をとりあげていた。東日本大震災の衝撃で、被災していなくとも心のどこかに傷をつくっていたらしい私たち読者に、その物語は塗り薬のようにじわりと浸透していった。

その著者が、今度は震災で大きな被害を受けた日本製紙の石巻工場の復興を描くという。これは読まなければ!

"ノンフィクションを書いていると、私が能動的に書いているというよりは、物語という目に見えない力に捕えられて、書かされているのだと感じることがある。"(p.204)

"人々が、その物語にこの世に現れて欲しいと願う気持ちと、物語がこの世に現れようとする力とが、ほかのいつでもなく、このタイミングで合わさったとき、それは文字となって生まれてくる。そこに立ちあう私は、物語が命あるものとして生まれて来る際の、ただの通路に過ぎない。"(p.205)

震災による工場の被災。当日、出勤していた従業員らが裏の日和山に逃げて見守るなか、津波が工場に押し寄せたこと。敷地内に積み上がる瓦礫の山。誰もが「工場は終わった」と感じた絶望的な状況から、「半年で8号(*)を回せ」と立ち上がる社員たち。(*抄紙機)

ぎりぎりのところで生き残った、と言っていいはずだ。彼らの「生きる」という力強い思いと、「この工場が死んだら、日本の出版は終わる」という、職業や仕事の成果に対する誇りに打たれる。

たいへんお恥ずかしい話だが、私も本に関わる仕事をしていながら、出版物に使われる紙がどこで製造されているか、とんと知識がなかった。各出版社の文庫本の紙質が異なることには気づいていたけど、色味の違いをこまかく説明されると、「そ、そうだったか」と書棚に駆けより確認してしまった。。。あらためて、よくぞ復活してくれたなあ、と紙を撫でたくなる気分。

本書にはひとつ、ユニークなページがある。それは、本に使用された紙の種類と、製紙工場のどの抄紙機で抄かれたかを明記したページだ。(あるだろうなと予想していたら、やっぱりあった。嬉しかった!)

本文はオペラクリームHO四禄判Y目58.5Kg(日本製紙石巻工場 8号抄紙機)……読む前には意味を持たなかったこの情報が、読後にはぐっと胸にせまってくる。