ヴァンガード Vスタン 宝石騎士 導入編

コンセプト

V/R問わず連パンできるアシュレイで要求を作り、非常に強力な詰め性能を誇るアシュレイ"Я"で3〜4ターン目に勝利するデッキ。

シールド値を確保することが苦手なため守りが弱いが、CB依存度が低く、少ないリソースから攻撃を展開できることから積極的なガードによるダメージ管理が求められる。

構築

グレード3

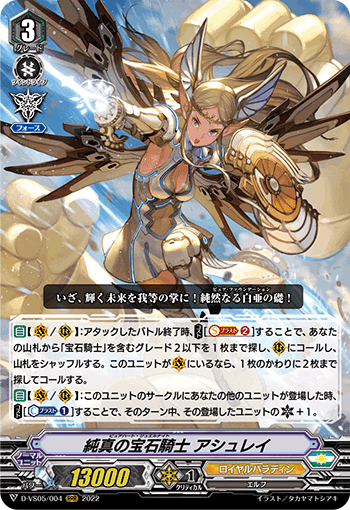

純真の宝石騎士 アシュレイ

デッキの基本となるユニット。Vとして状況に左右されずに100%のパフォーマンスを発揮できる点、アシュレイ"Я"へのライド時にCB1でクリティカルを上げられる点から、3ターン目のライド先に選ばれることが多く、またRとしても最優先される。

要求値的には後列を用意する必要がなく、連パン元の前列Rさえ手出しできればいい。

相手の先攻4ターン目を耐えるために連パンを放棄してユーニスを後列にスペリオルコールしていくプレイングは覚えておく必要がある。

アシュレイに乗れる場合はRにフォースⅠを置く。

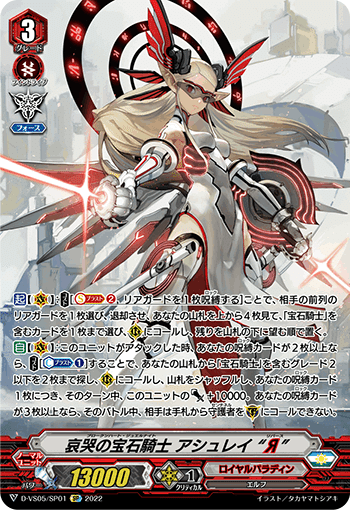

哀哭の宝石騎士 アシュレイ"Я"

宝石騎士唯一のV専用カードにして、宝石騎士特有の被上書き能力を持たないエンドカード。

アルウィーンを使って展開していくのが望ましく、Rにアシュレイを置いて6〜7パンを狙いつつクリティカル2守護者無視の強烈な一撃でゲームを終わらせることを狙う。

アシュレイから乗る場合はVにフォースⅠだが、アシュレイ"Я"即乗りの場合はフォースⅡを選択する。

アシュレイに乗れる場合であってもRが用意できそうにない場合はアシュレイ"Я"に即乗りして展開していく方が強い。

グレード2

教条の宝石騎士 シビル

グレード2のライド先として最優先したい1枚。

不要なバニラドロートリガー等を手札交換しながらソウルを確保できる。

RとしてはフォースⅠ上に置き、Rのアシュレイでシビル上にグレード2をスペリオルコールすることで連パン回数を伸ばすことを狙う。

ドロップ肥やし、圧縮狙い、アルウィーン探しといった目的で上書きを連打するのも強い。

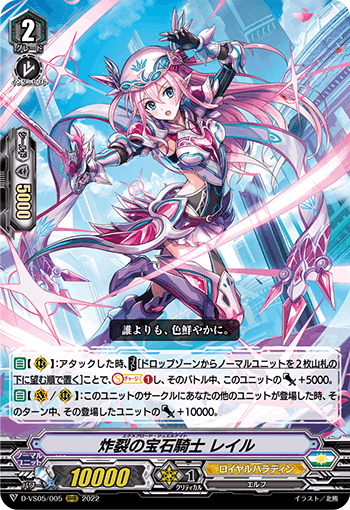

炸裂の宝石騎士 レイル

Rによくコールされる癖のないアタッカー。連パンの前後どちらにも使われる。

レイルユーニスの列で23000出せるのが大きい。

Vとして乗ってしまうとアタック時能力を持たないことに注意。

共闘の宝石騎士 ミランダ

アシュレイ"Я"に絡ませること前提のアタッカー。

CB3あるときはRアシュレイを残して"Я"のアタック時CB1でRアシュレイ上にミランダを出し、CB1でクリティカル+1、ミランダアタック時CB1で"Я"のトンデモパワーをコピーしてゲームエンドまで持っていくことを狙える。後攻3ターンキルを狙うときに使う。

CCできる唯一のユニットでもあり、意外と4投するのが強い。

グレード1

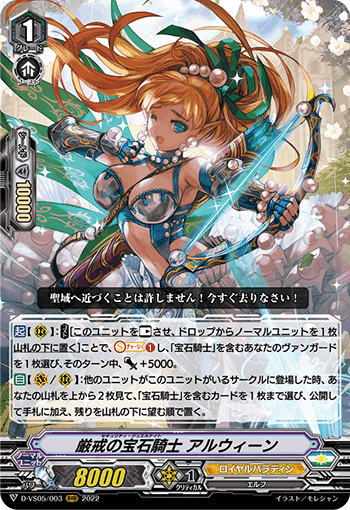

厳戒の宝石騎士 アルウィーン

リソースを支払わずにメインフェイズ中にSCできる。

アシュレイ"Я"の展開元として使う。というか必須なので引いたら大事に抱える。

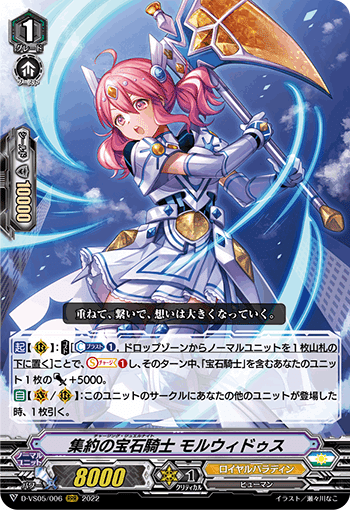

集約の宝石騎士 モルウィドゥス

CBを消費する代わりにターン1制限がなくSCでき、パワーも自由に振れる。

アルウィーンと違いブーストすることもできる。

複数持っていても弱いが、どこかで1枚持っておきたい。

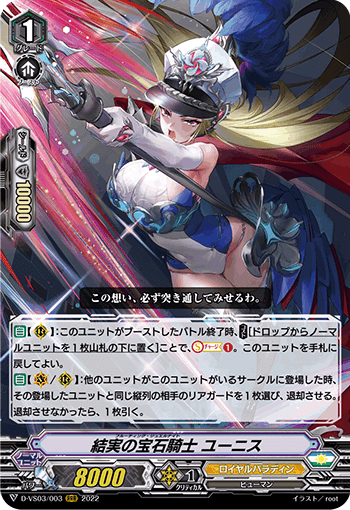

結実の宝石騎士 ユーニス

ブーストすることではじめてSCできるカード。

手札に戻るため、毎ターン使い回すことができる。

また、ブーストに使ったこのカードをガードに使うこともでき、攻防一体の働きを見せる。アシュレイでスペリオルコールすることでシールドリソースを確保できる。

被上書き能力により狙った相手Rを除去できるので、相手によっては積極的に1:1交換をしていく。

宝石騎士のプレイング要素はこのカードに集約されていると言っても過言ではないほど重要なカード。

月桂の騎士 シシルス

アシュレイ"Я"やシビル、アルウィーンでスカりたくないため宝石騎士を各4投していき、最後の1枚として入ったカード。

どうせ出すなら後攻1ターン目からRに置いて速攻していく動きがいいかもしれない。

空いた枠をサロメにしない理由もといそもそもサロメを採用しない理由は、先3サロメがあまりにも弱いことと、バリューを出すには手札の枚数と質の両方を確保する必要があり、それを準備する手段が宝石騎士には存在しないことが挙げられる。

トリガー 引8になる3つの理由

①トリガーで攻める必要がなく、トリガーで守る必要がある

宝石騎士は強烈な攻撃力を持っているが、それはドライブトリガーに頼った攻撃力ではなく、あくまで盤面だけで再現できる攻撃力である。

一方で、手札を増やすギミックに乏しく、ダメージトリガーをめくらないとVスタンに横行する犯罪的な攻撃を受け切ることができない。

そのため、ダメージトリガーのバリューを最大限に考える必要があることから、ドロートリガーの増量を決めた。

ドライブでドローが出ても普通に嬉しいし、Vアシュレイの連パンルートによっては前列Rが全て寝ていることも多々あるためクリティカルトリガーが無駄になることが多く、明らかにドロートリガーの方がバリューが出ることがわかった。

ただ、クリティカルトリガーがデッキに存在しないと"Я"のアタックで3点から要求することができないのが弱すぎるため、ノーガードケアで何枚か入れる必要があるのは間違いない。

また、そもそもシールド値を抱えることが苦手なデッキなのにデッキの内包シールド値を減らし続けてドロートリガーで埋めていくのは素引きによるバリューの低下をモロに食らうことから、ある程度15000ガードをデッキ内に入れた上でドロートリガーをメイン採用していくのが良い。

以上の考察により、引8星4治4の配分となった。

②ノーマルユニットで序盤のガードをしたい

ドライブチェックでトリガーをめくった場合、手に入る基本シールド値は15000である。

一方、ドロートリガーをめくった場合、ドロー内容によって5000+0〜15000と変動する。例えばG1を引いた場合は5000+10000=15000となり、他のトリガーをめくったときと変わらないシールド値を得られる。

ここで"シールド値がトリガーユニットとノーマルユニットで分割されている"ことが重要で、仮に15000要求をガードする場合、ドロートリガー+G1であればノーマルユニットをドロップゾーンに送ることができる。

ノーマルユニットをドロップゾーンに送ることでG1三種とレイルの能力を使えるようになるため、SBを確保していく動きができる。この初動を早める意識を持つことで、2〜3ターン目のバリューが大きく変わってくる。

③シビルでトリガーユニットを手札交換したい

シビルのアタック時スキルによりソウルを溜めつつ手札交換できるわけだが、ほとんどの場合でいらないのはトリガーユニットであり、欲しいのは宝石騎士である。

そのため、シビルで手札のトリガーユニットをソウルに埋めることになるが、ここでシールド値15000を埋めるのはめちゃくちゃもったいない。

ドロートリガーであれば5000値であるため、喜んで埋めることができる。

対面相性

アクセル(アクフォ、ゴルパラ等)

プレイングが分岐しやすく一概に言えないが、相手のシールド値とダメージの詰まり具合を常に見て耐えるか詰め切るか考えてライドする必要がある。まぁ五分か微不利くらい。

フォース(ルアード、聖域、ドントレ、カオブレ等)

聖域はキツめ。内包シールド値が少ないデッキなので、"Я"での一点突破が擬似完ガで守られてしまうので、連パン回数を大事にした方が良い。

ルアードは3ターン目までで3点、4ターン目2点受けで切り返して"Я"で詰め切る感じ。点止めされても怖くないので五分くらい。

ドントレオバロ系統は先攻取った方の勝ち。お互い相手の先4を受け切れないので。

カオブレ対面は前列Rを消すことができないので呪縛をモロに受けてしまうが、ギフト依存度が低くて呪縛にも強いので五分。

プロテクト(グランブルー、エンジェルフェザー等)

プロテクトⅠを選択するデッキには軒並み有利。プロテクトⅡも退却耐性がなければ有利。

エンジェルフェザーに対しては除去耐性の上でプロテクトⅡを展開してきたり、後列インターセプトのシールド値が高くて完ガに依存しないガードをされてしまうので詰め切ることができず不利。

おわりに

"宝石騎士"という名称カテゴリーで統一した構築なので、宝石騎士ユーザー間では構築に僅かな差異しかないでしょうが、宝石騎士のユニットはそれぞれがシナジーを形成しているわけではないため、その僅かな調整とプレイングが大事なデッキだと思います。

今回は各カードの役割の整理と、トリガー配分について重点的に解説しました。特にユーニス、ミランダ、アシュレイについてファイター側の理解度が深まるほど味がするデッキだと思います。

Vスタン環境の中でもあまり対面に左右されずに戦えるデッキだと思うので、これを機に使ってみてはいかがでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?