日本の国土は、「すべて米軍の治外法権下」にある「ヤバすぎる現実」

2024年05月18日(土) 矢部 宏治

日本には、国民はもちろん、首相や官僚でさえもよくわかっていない

「ウラの掟」が存在し、社会全体の構造を歪めている。

そうした「ウラの掟」のほとんどは、

アメリカ政府そのものと日本とのあいだではなく、

じつは米軍と日本のエリート官僚とのあいだで直接結ばれた、

占領期以来の軍事上の密約を起源としている。

『知ってはいけない 隠された日本支配の構造』では、

最高裁・検察・外務省の「裏マニュアル」を参照しながら、

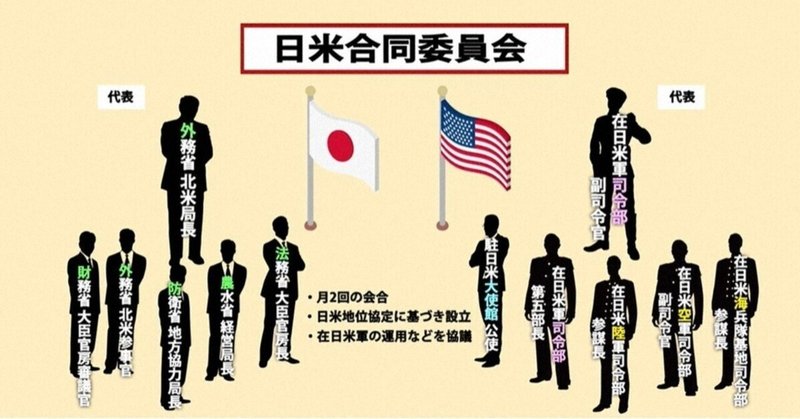

日米合同委員会の実態に迫り、日本の権力構造を徹底解明する。

*本記事は矢部 宏治『知ってはいけない 隠された日本支配の構造』

(講談社現代新書)から抜粋・再編集したものです。

日本の国土は、すべて米軍の治外法権下にある

しかし、不思議ですよね。

独立国の首都圏上空が他国の軍隊に支配されているのです。

この異常な状態が、なぜこれまで大きな問題にならなかったのか。

もちろん、その問題を指摘する人たちもいました。

共産党は国会で何度も質問していますし、

石原慎太郎都知事の初期の時代には、

「横田基地の軍民共同使用」という表現でしたが、

空域の返還についても議論されていました。

またここ数年は、

私たちがこれまでに執筆してきた本の紹介というかたちで、

全国放送のテレビ番組などで何度も取り上げられるようになりました。

ところが事態はいっこうに何も変わらない。

国会がこの問題で紛糾することもないし、

大規模なデモが起こるわけでもない。

世界的にも例のないこの異様な状態が、

ただ淡々と続いているだけなのです。

おかしい。

不思議だ。

どう考えても「普通の国」ではない。

そう思わざるをえない典型的な例のひとつです。

しかし、さらに調べていくと、

もっと信じがたい事実が浮かび上がってくるのです。

それは、

「米軍に支配されているのは、じつは空の上だけではない」

という事実です。

沖縄の小さな集落でいま起きていること

2017年2月から巨大な米軍基地の新設工事が再開され、

巨大なコンクリート・ブロックがどんどん海に投げ込まれてしまった

辺野古(沖縄県名護市)という土地については、

みなさんよくご存じだと思います。

たった7年前まで、

本土ではほとんど知られていなかったこの沖縄本島北部の美しい岬は、

鳩山首相が普天間基地の移設問題で失脚したことをきっかけに、

突如、日本中で広くその名が知られるようになりました。

では、高江はどうでしょうか。

そこは辺野古よりもさらに北方の森林地帯にある、

人口わずか140人ほどの集落です。

この小さな小さな集落で、いま何が起きているかを見れば、

米軍が空の上だけでなく、地上でも

日本の国内法を無視して行動する権利を持っていることがわかるのです。

この高江(沖縄県国頭郡東村)で問題になっているのは、

沖縄の米軍基地で最大の面積を持つ「北部訓練場」の一部返還に関して、

です。

「一部でも返還されたのなら、よかったじゃないか」

と思われるかもしれません。

事実、2016年12月22日には、

北部訓練場の半分以上にあたる約4000ヘクタールが日本へ返還され、

日本全体の米軍基地(専用施設)に占める沖縄県の割合も、

74パーセントから71パーセントに低下しました。

しかし、米軍は何かを返還するとき、

ただ自分たちの権利を損なうようなことは絶対にやりません。

むしろ「返還」という見栄えのよい行動のウラ側で、

自分たちの「権限の強化」や「訓練機能の強化」を

したたかに実現しているケースがほとんどなのです。

たとえば、危険な普天間基地を閉鎖する代わりに、

日本側の予算で辺野古に巨大な最新基地を建設するという計画などが

その典型と言えるでしょう。

高江で問題の中心になったのは、やはりオスプレイでした。

この非常に事故の多い軍用機が使うヘリパッド(ヘリ発着場)の

建設をめぐって、住民たちとのあいだで激しい対立が起こっているのです。

「基地返還」のトリック

本土と違って沖縄では、

研究者もメディアも住民も米軍基地をよくウォッチしていますので、

そこでいま何が起きているのか、かなり詳しく知ることができます。

北部訓練場の「一部返還」についての日米両政府の説明は、

概略次のようなものでした。

○ この約4000ヘクタールにおよぶ基地の返還は沖縄の本土復帰後、

最大のものであり、沖縄の住民の基地負担を大幅に軽減するものである。

○ しかし、返還予定区域内にあるヘリパッドだけは、

米軍の訓練に支障をきたさないよう、

返還しない地域に移設することになる。*註2

返還しない地域に代わりのヘリパッドを

新しく6つつくる計画を発表したわけです。

ところがこの説明には大きなトリックがありました。

まずひとつは、

新しくつくられるヘリパッドが、

従来のものの数倍の大きさの「オスプレイ用ヘリパッド」であり、

その完成後は、きわめて事故の多い危険なオスプレイの飛行訓練が、

頻繁に行われる計画になっていたことです。

もうひとつは、

その新しい6つのヘリパッドが、

人口140人ほどの高江の集落をグルリと取り囲むようにして、

つくられる計画になっていたことでした。

この北部訓練場のケースでも、

米軍がいつものパターンどおり、

自分たちにまったく必要のない土地を日本に返還し、

代わりに「訓練機能の強化」をはかったことは、

彼ら自身が公式資料のなかではっきりと述べています。

「今回、〔北部訓練場の〕全体の51パーセントにあたる

使用できない土地を日本政府に返還するが、

その代わりに、新しい訓練施設を使った非常に効率的な訓練が可能となる」(米海兵隊「戦略ビジョン2025」)

この資料に書かれた「新しい訓練施設」とは、

ヘリパッドだけのことではありません。

米軍はさらに、新設されるヘリパッドから数キロ離れた海岸沿いの

河口に演習区域をもうけ、歩行訓練用の道路もつくって、

オスプレイを使った敵地への上陸訓練を行う予定なのです。

*註2 1996年12月の「SACO最終報告(SACO合意)」にもとづく説明

信じがたい現実

この高江のヘリパッド建設計画がいかにおかしなものであるかは、

反対運動をしている人たちの次の言葉によくあらわれています。

「本土だったら、

マンションひとつ建てるのに何度も説明会を開くでしょう。

保育園でさえ、周囲の住民が反対したら、

できなかったりするじゃないですか。

でも高江の人たちは、

六つのヘリパッドがオスプレイ用の発着場になるなんて、

一度も説明を受けてないんですよ。

それなのに乗組員の顔が見えるほどの低空を、

もうオスプレイが現実に飛んでいる。

激しい騒音や振動で、体調不良の人も出ている。

こんなメチャクチャな話がありますか。

もし自分の家の近くにそんなものができたらって、

少し想像してみてください」

(ネット・ジャーナリストの大袈裟太郎氏)

日本の航空法は、

航空機は人口密集地ではもっとも高い建物から

300メートル以上の上空を、

人口密集地以外では地上から150メートル以上の上空を、

それぞれ飛ばなければならないと定めています。

しかし第1章で述べた通り、

米軍機に航空法の最低高度の規定は適用されません。

なんと米軍の訓練マニュアルでは、

オスプレイ(MV22)は最低高度60メートルでの訓練が想定されており、

すでに高江では、それ以下の超低空での訓練飛行が

日常になっているのです。

さらに最大の問題は、

なぜこうしたオスプレイのための新しいヘリパッドが、

わざわざ高江の集落をグルリと囲むようにつくられているかというと、

それは高江の住民や家屋を標的に見立てた軍事訓練を行うためなのです。

この点だけは、

「さすがにそれは信じられないな」

という方も多いのではないかと思いますが、

現地に住む人たちにとってはすでに疑いようのない現実です。

この問題を長年取材してきた、

元琉球朝日放送のキャスターで映画監督の三上智恵氏は、

こう証言しています。

「オスプレイがやってくる以前から、

高江は米軍ヘリの低空飛行訓練の標的になっています。

ヘリの窓を開けて、住民たちが座っているところを見ながら、

電信柱より少し高いくらいのところをババババッと旋回する。

以前は低空飛行するヘリのなかから、

兵士の顔がはっきり見えるくらいの距離で銃を向けられた人もいます」

高江の「ベトナム村」

なにより高江には、ベトナム戦争時代のつらい歴史があるのです。

上の写真を見てください。

上部に見えるのが、まだ沖縄が占領されていた一九六四年、

米軍がベトナムでのゲリラ戦の訓練をするために高江につくった、

「ベトナム村」とよばれる軍事演習施設です。

小高い丘の上に、まるで「貴賓席」のような場所をつくって、

米軍の幹部たちが「ベトナム村」で行われている

軍事演習を見下ろしています。

そこでベトナム人の格好をさせられてベトコン役を演じていたのが、

ほかでもない高江の住民だったのです

(「標的の村」三上智恵監督 2012年)。

「この訓練〔模擬ゲリラ戦〕には

乳幼児や五、六歳の幼児をつれた婦人をふくむ約20人(略)が徴用され、

対ゲリラ戦における南ベトナムの現地部落民の役目を演じさせられた。

作戦は海兵隊一個中隊が森林や草むらにしかけられた

ワナや落とし穴をぬって「ベトコン」のひそむ部落に攻め入り、

〔敵兵を〕掃討するという想定のもとにおこなわれた」

(「人民」1964年9月9日)

米軍の軍事演習は、日本全土で行われている

「そんな占領時代の沖縄の話が、なぜいまのオレたちと関係があるんだ」

とおっしゃる方も多いでしょう。

しかし米軍の軍事演習について、

日々リアルな情報を耳にする私たちからすると、

それはかなり楽観的な意見だと思わずにはいられません。

『知ってはいけない』にある図は、

沖縄の普天間基地に配備されたオスプレイが、

日本全国にある6つの低空飛行訓練ルート

(ルート名が黒地に白抜きのもの)へ向かう航路です。

日本の国土を使った軍事演習が沖縄だけの話なら、

どうして日本中にこのような訓練ルートがつくられ、

そこでオスプレイが低空飛行訓練をしているのでしょう。

この図は、オスプレイの配備に備え、

米軍(海兵隊)自身が公式に作成した資料です(2012年発表)。

しかしこの低空飛行訓練ルートそのものは、

けっしてオスプレイのために新しくつくられたものではありません。

私たち日本人が知らなかっただけで、米軍はずっと以前から、

こうした軍事演習を日本中で行っているのです。

では、いったい何のために米軍は、

そうした低空飛行訓練をこれまでずっとやってきたのか。

それはすでに述べた通り、地上に標的を設定して、

その標的を上空から攻撃する訓練を行うためなのです。

「いくつかの米軍機の事故報告書から、

低空飛行訓練は対地攻撃〔敵の地上部隊や地上施設への攻撃〕と

一体になった訓練であることが分かっている。

敵のレーダー探知を避けるために地形に沿って〔低空〕飛行し、

目的地の手前でポップアップ〔急上昇〕してから急降下して爆撃する。

これが戦闘攻撃機の低空飛行訓練の実態だ」

(「リムピース」HP)

ですから高江の住民のみなさんが、

いままさに日々、実感しているように、

米軍機の低空飛行訓練とは、

つねに具体的な「標的」の存在を前提とした訓練なのです。

さらに連載記事<なぜアメリカ軍は「日本人」だけ軽視するのか…

その「衝撃的な理由」>では、コウモリや遺跡よりも

日本人を軽視する在日米軍の実態について、詳しく解説します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?