あまりにもいびつな「日本とアメリカ軍」の関係…日本が直面している世界で唯一の「驚愕の事態」

(「吉田・アチソン交換公文」を知っている人は少ないだろうな。知らなかった。すべて金だけで動いている売国政治家ばかり。

しかし、この傾向はまだまだ続く。

日本人が立ち上がらざるを得ないことが起きるまで続く:フランク)

2024年05月25日(土)

日本には、国民はもちろん、首相や官僚でさえもよくわかっていない

「ウラの掟」が存在し、社会全体の構造を歪めている。

そうした「ウラの掟」のほとんどは、

アメリカ政府そのものと日本とのあいだではなく、

じつは米軍と日本のエリート官僚とのあいだで直接結ばれた、

占領期以来の軍事上の密約を起源としている。

『知ってはいけない 隠された日本支配の構造』では、

最高裁・検察・外務省の「裏マニュアル」を参照しながら、

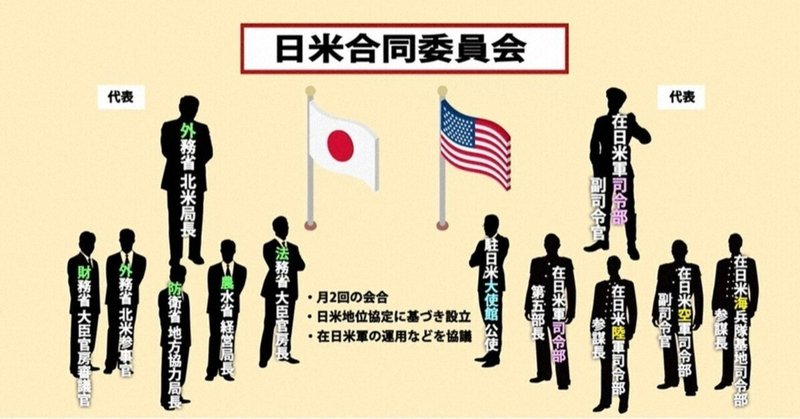

日米合同委員会の実態に迫り、日本の権力構造を徹底解明する。

*本記事は矢部 宏治『知ってはいけない 隠された日本支配の構造』

(講談社現代新書)から抜粋・再編集したものです。

すべては朝鮮戦争から始まった

その詳しい経緯は、結局『密約の歴史』ではなく、

『日本はなぜ、「戦争ができる国」になったのか』というタイトルで

本に書きましたので、興味のある方は、

ぜひ読んでいただければと思います。

この章では、

そのなかでどうしてもみなさんにお伝えしなければならない

重大な事実をふたつに絞って、お話ししたいと思います。

まずひとつめ。

それはこれまでずっと『知ってはいけない』で取り上げてきた、

日本の軍事面における極端な対米従属構造。

また、世界でおそらくほかに韓国しか例のない、

あまりに巨大で異常な駐留米軍のもつ法的特権。

ずっと「なぜ日本だけ、こんなにひどい状況なんだ」と

思い続けてきたその原因が、指揮権密約の歴史をたどることで、

はっきりわかったということです。

一言でいうと、その原因はすべて朝鮮戦争にあったということです。

朝鮮戦争というのは、日本でもアメリカでも

「忘れられた戦争」といわれており、

私自身、あまり具体的な印象がありません。

しかし、じつはそれは、戦後世界の行方を決めた大戦争で、

とくに「戦後日本」にとっては、

まさに決定的といえるほど重要な意味を持つ戦争だったのです

(朝鮮戦争は現在も休戦中で、法的にはまだ戦争は終わっていません)。

振り返ってみれば、

日本の独立をちょうど真ん中にはさんだ前後3年(1950~53年)のあいだ、

アメリカはすぐとなりの朝鮮半島で激戦を繰り広げていたわけですから、

それが安保条約や行政協定の内容に影響を与えていないはずがありません。

けれども私もなぜか、安保条約や行政協定の条文を読むときに、

これまで朝鮮戦争のことを関連づけて読んだことはありませんでした。

しかし、もちろん当然のことながら、朝鮮戦争の戦況は、

ひとつひとつの条文にも非常にダイレクトな影響を与えていたのです。

危機に陥った米軍

1950年6月25日に始まったこの戦争で、

日本から出撃していった米軍(朝鮮国連軍)は当初、

徹底的に負けるわけです。

それはマッカーサーの判断ミスで、

北朝鮮が南に攻めてくることなど絶対にないと考えていたため、

敵を迎え撃つ準備がまったくできていなかったからでした。

そのため米軍は開戦からわずか1ヵ月余りで、

朝鮮半島南端の釜山周辺の一角まで追いつめられてしまう。

あやうく対馬海峡にたたき落とされそうな状況にまで

陥ってしまったのです。

しかし、それでも米軍は負けなかった。

それは対馬海峡の対岸にある日本から、

どんどん武器や弾薬や兵士たちが送りこまれていたからで、

「兵站が続けば戦争は負けない」という軍事上のセオリーの、

まるで教科書のような戦況だったわけです。

そして有名なマッカーサーの仁川上陸作戦(9月15日)もあって、

一度、中国国境近くまで押し返したものの、

中国軍が参戦したことでまた38度線あたりまで後退させられる。

米軍にとってそれは、

「歴史上もっとも困難をきわめた戦争のひとつ」だったのです。

さまざまな戦争支援

そうした状況のなか、

連合国軍という名のアメリカ陸軍に占領されていた日本は、

さまざまなかたちでこの戦争への協力を求められることになりました。

敗戦時にポツダム宣言を受け入れていた日本は、

連合国軍最高司令官であるマッカーサーに対して、

その要求を拒否する法的権利を持っていなかったからです。

そのため、朝鮮半島への上陸作戦で機雷を除去するための掃海艇の派遣や、米軍基地に配備するための警察予備隊(7万5000人)の創設、

さらには米兵や軍事物資の輸送、武器や車両の調達や補修など、

まさに国をあげての戦争支援を行ったのです。

おかげで「朝鮮特需」といわれる巨額の経済的利益がもたらされ、

まだ復興の途上にあった日本経済を大きく潤すことになりました。

そして、朝鮮戦争の開戦から7ヵ月後(1951年1月)に始まった、

日本の独立に向けての日米交渉のなかで、

日本は当時、朝鮮戦争に関して行っていた、

そうしたさまざまな米軍への軍事支援を、

「独立後も変わらず継続します」という条約を

結ばされてしまうことになったのです。

それが1951年9月8日、平和条約や旧安保条約と同時に交わされた

「吉田・アチソン交換公文」という名の条約です。

でもおそらく読者のみなさんは、

どなたもそのことをご存じないでしょう。

もちろん当時の国民も、その取り決めが持つ本当の意味について、

だれひとりわかっていませんでした。

解説 吉田・アチソン交換公文

このきわめて重大な取り決めは、

サンフランシスコ平和条約や旧安保条約と同じ1951年9月8日に、

アメリカのサンフランシスコ市で結ばれました。

「交換公文」とは、

政府の責任者間で書簡を往復させたという形をとった

広義の条約のひとつです。

旧安保条約と同じく「吉田・アチソン交換公文」もまた、

事前には日本国民にいっさいその内容が知らされない

「事実上の密約」として結ばれたものでした

(アチソンとは平和条約にも旧安保条約にもサインした、

当時のアメリカの国務長官の名前です)。

というのも、日本の占領を終えるにあたって、

米軍の駐留継続(旧安保条約)や、

米軍への軍事支援の継続(吉田・アチソン交換公文)を

交換条件とすることは、

ポツダム宣言にも国連憲章にも違反する行為だったからです。

そのため平和条約によって独立を回復した日本が、

あくまで自由な意志に従って

それらの取り決めを結ぶというフィクションが、

アメリカ側の交渉責任者であるダレスによって作られていたのです。

ですから、サンフランシスコの豪華なオペラハウスで

平和条約が結ばれた9月8日午前の時点では、

まだそれらの文書は存在しないことになっていました。

ところが実際には、もちろん条文は用意されていて、

その日の午後5時からサンフランシスコ郊外の米軍基地内で、

吉田首相ひとりの署名によって

この2つの取り決めが結ばれたわけです。

そもそも当初の日米交渉の段階で、

アメリカ側から提案された「吉田・アチソン交換公文」の原文は、

次のようなものでした。

「〔平和条約と旧安保条約が発効したときに〕

もしもまだ国連が朝鮮で軍事行動を続けていた場合は、

日本は、

国連が朝鮮の国連軍を以前と同じ方法で、

日本を通じて支援することを認める」(1951年2月9日)

詳しくは

『日本はなぜ、「戦争ができる国」になったのか』を

読んでいただきたいのですが、

ここで最も重要なポイントは、

右の傍点部分にある「朝鮮の国連軍」も、

それを日本を通じて支援する「国連」も、

その実態は米軍そのものだということです。

つまりは朝鮮戦争の開始以来、

占領軍からの指示によって行っていた

米軍への兵站活動(後方支援)を、

独立後も変わらず続けるというのが、

この「吉田・アチソン交換公文」の持つ本当の意味だったのです。

その後の日米交渉のなかで、

この取り決めはさらに改悪され、

「朝鮮」という地域的な限定も、

「国連」という国際法上の限定も、

ほとんどなくなってしまいました。

その結果、現在に至るまで日本は、

米軍への戦争協力を条約で義務づけられた

世界で唯一の国となっているのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?