時を超えて届く〜2019年末記

私は嬉しかった。人は断捨離と騒ぐが、捨てられない性分で肩身の狭い私。約3年前からはじめた一人暮らしのガラクタ生活の中からやっとの思いで今の住まいふた部屋全てを整理した。2019年末令和元年最後の1日のことである。

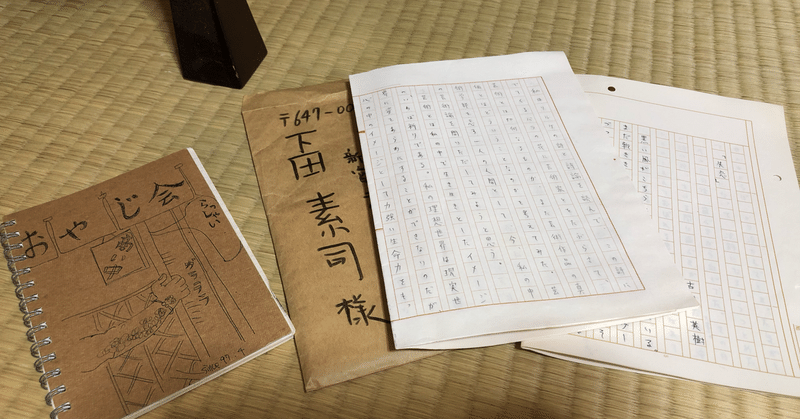

写真はその時に発掘した「どうでも良い落書きノート」と「出せなかった手紙」と「原稿」である。

良く捨てずに取っておいたものだと我ながら感心する。早速ファイリングをした。すると不思議あれよあれよ。と、捨てたはずの記憶と更に他にも存在した「胸を打った現物」が現れて来た。

・高校3年の時に亡くなった叔父さんからの手紙。

・高校1年の頃、親友と殴り合いの喧嘩をしてハミ子にされていた時おそらく姉からであろうカイトーXという人からの手紙。(あれは今思うと凄まじく冴えた解答であった。)

どれも闇を救う代物であった。自分が会話以外の言葉に助けられることをこの頃初めて知った。他人が書いた文字でこんなに救われるなんて。。。明らかに私は病んでいた。そしてあの文章は明らかにその人の頭と心で丁寧に作られて私に届いていた。確実にあの時、あの手紙は私に差し出され、私はその手紙に私の在り方を照らされ体勢を立て直すことが出来た。

あの頃周りに居てくれた友だちが後で教えてくれたことには「大体の周期で尖って嫌な奴になり、その内放って置いたら丸くなっていくそうだ」なんて面白い洞察だろう。その時言って欲しい。でも生の会話には限界がある。ましてや訳わからん状態の人に話しかけることが難しい。私が思う復活の大前提は一人であること。ひとり自身の心と身を持って初めて本当に立ち上がれるのである。両手を差し出されても実は自分の為にはならないのだ。

自分が落ち込んだ時のことを振り返ると手紙というチャンスの方が有り難い。なんでだろう。手紙は一方的だが会話よりは謙虚なのだ。諭す会話よりも懐が広い気がする。付け入る隙やタイミングを伺う会話よりも、読んでもらえるか?どうかもわからない謙虚な手紙って中々粋で潔い。潔いといえば潔い手紙がまだまだ出てくる。

・マチオモイ展に来て下さった小林書店の小林さんからのお手紙

桜の木に対しての洞察と私のトークサロンに対しての感想とエール。読み返したらやっぱり泣けた。これは尊敬する増山実先生の小説「勇者たちへの伝言」がもたらして下さったご縁だ。2020年は生身で会いに行きたい。人が書いた文字は、時に時空を超えて人に届く。それは増山先生が放送から文芸に畑を移してもなお、まだまだ現役で両方のフィールドで身を持って実践されておられる。増山先生の小説「勇者たちへの伝言」は本当に時を超えるスペクタクル感動大作なので、是非皆様にも読んで頂きたい。あ、話が本当に描きたかったことから微妙に逸れた。

私は今日まで私の人生を生きて約41年を過ごした。いや過ごさせて頂いた。そして何となく体力的にはここからは衰退・下降を辿るのだ。と実感している。そうしたら何をすべき?幸い頭や思考力は深酒さえしなければ若い頃に比べては鍛錬されている。と、と、と、思っていた。違った。ある意味、経験を重ねることは屁の突っ張りにもならないのだ。実感した。それは次の文章が僕の手に戻って来たからなのだ。

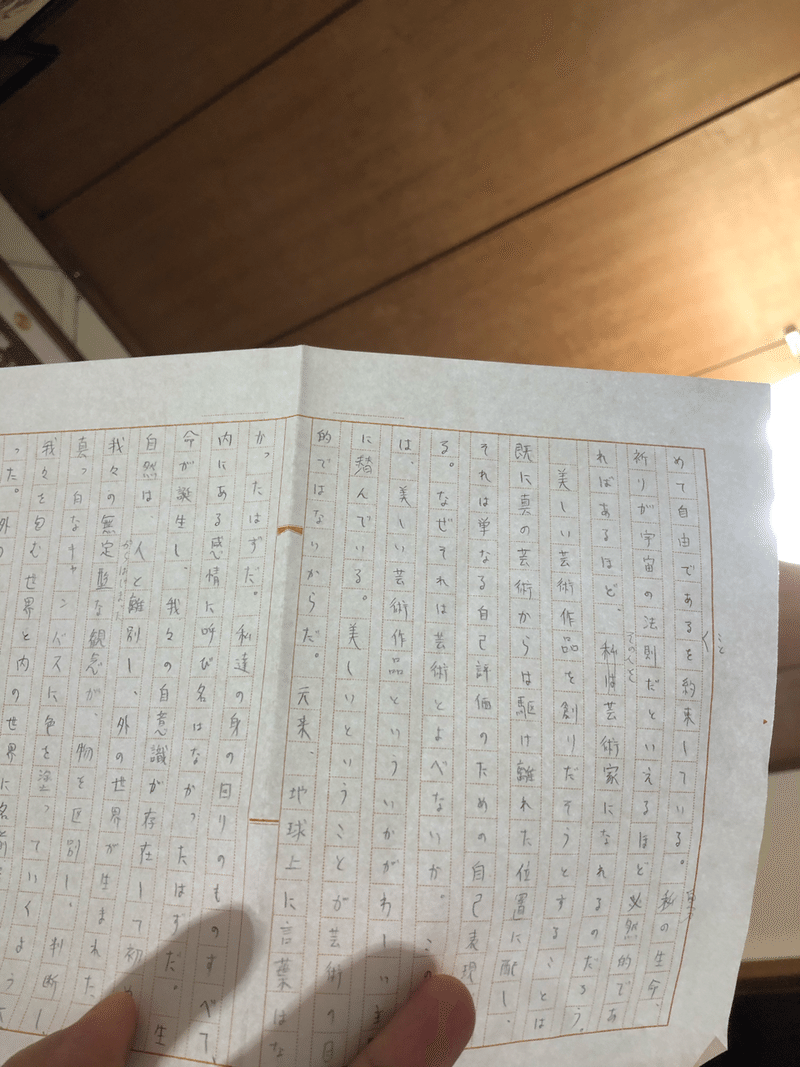

絶対にもう書けない。そんな文章が過去の私にはあった。僕→私の階段がそうさせているだけなのか?17歳から18歳位の時に書いたこの原稿に酷く憔悴した年末を照らされたのである。23年程の時を超えて。【リルケの詩と詩論を読んで】全文を文芸少年の供養の為に以下に写経し掲載する。

〜私はリルケの詩と詩論を読んで、この詩にでてくるバラの花に芸術家をだぶらせて、芸術とは如何なるものか?また芸術作品の進化とはどういうことなのかを考えてみた。芸術学部を志す1人の人間として、今、私の中の芸術論を問いただしてみようと思う。

芸術とは、私の中で生き生きとしたイメージのいわば「祈り」である。私の理想世界は現実世界に姿をあらわにすることが出来ないのだが、心の中のイメージとして力強い生命力をもって常に私の根底に流れている。その血液のような私の生命の源が平和に対する祈りであって、それを現実世界に表そうとする技術が芸術だと考えている。そんな芸術世界を創り上げる芸術家とは一輪の花であると考えている。なぜなら、花も人間も世に一つしかないかけがえのない生命を持ち、自意識に支えられた悲しいほど孤独な個体であるからである。花も人間も死ぬまで私として生きる。自分しか知らない個なのである。花の咲き方が千差万別なのと同じように、人間にもその人にしか出せない味というのがある。それは、それだけで尊い価値であって、誰に否定されることもない、極めて自由であることを約束している。自分の生命、祈りが宇宙の法則だといえるほど必然的で有ればあるほど、その人は芸術家になれるのだろう。

美しい芸術作品を創り出そうとすることは既に真の芸術からは駆け離れた位置に配し、それは単なる自己評価のための自己表現である。なぜそれは芸術と呼べないか?この答えは、「美しい芸術作品」という如何わしい主題に潜んでいる。美しいということが芸術の真の目的ではないからだ。元来、地球上に言葉はなかった筈だ。私達の身の回りのものすべて、内にある感情に呼び名はなかったはずだ。生命が誕生し、我々の自意識が存在して初めて自然は人と離別し、外の世界が生まれた。我々の無定形な観念が、物を区別し、判断し、真っ白かキャンパスに色を塗っていくように、我々を包む世界とうちの世界に名前をつけて行った。外の世界に包まれて生きている我々だが、それに名前をつけて明らかにしていったのは我々人間達の観念なのだ。であるから、芸術=美しいという定義は現代人の私達にとって成立しない。花=美しいという定義だって成立しないと思う。なぜなら、私たちは今、生まれたのだ。もしかすると毎日生まれつづけている。1秒1秒が、二度と繰り返されない貴い時間なのだ。

芸術は理想の影である。個々の心のイメージを、祈りをどれだけ無造作に現実世界に創り上げられるか?である。芸術の真意とは、必然性であり、芸術作品の進化とは芸術家自らが与えた生命そのものなのである。(終 1996頃の古川英樹 筆)

以上の文章である。

私が今日々感じていること。その土台が今にあった!

しかも過去に。有り難う自分。

そしてこの長い文章を全て読んで下さった方に、心からありがとう。そして出会えて良かったです。

2020.1.3 まだ静かな明け方から 2020の古川英樹より

最後までお付き合い下さりありがとうございます。また、どこか生身で会話出来たら面白いですね。良きご縁に感謝します!