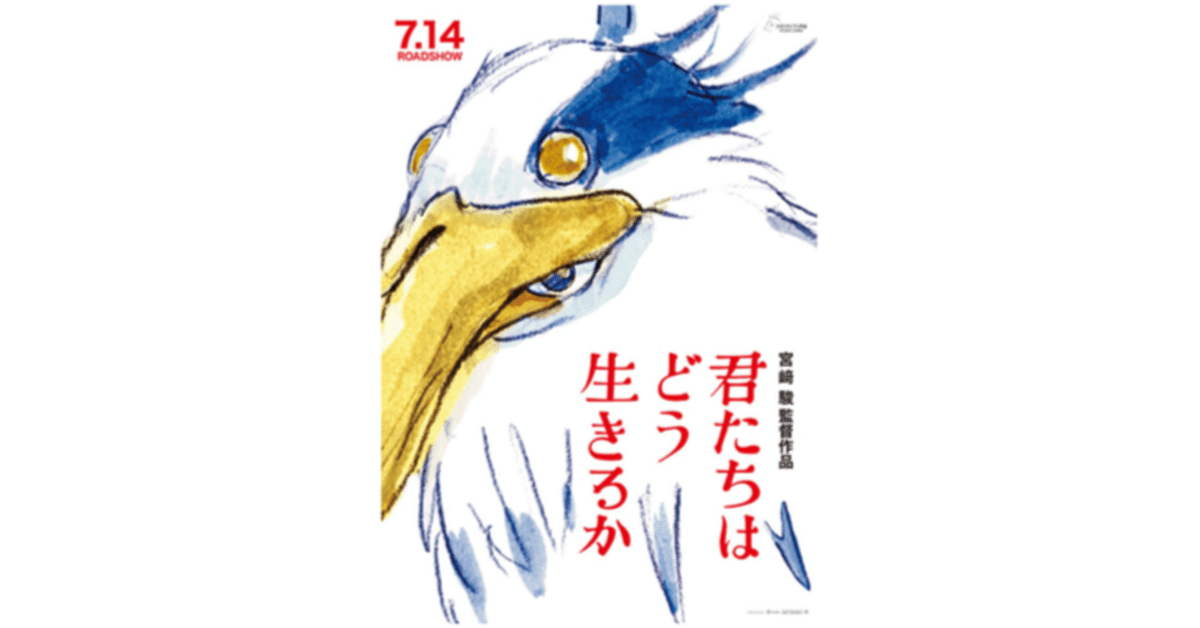

君たちはどう生きるか【宮崎駿さんのエール】

昨日『君たちはどういきるか』を観た。

映画が終わったら、涙がボロボロ流れて立てなかった。映画館のスタッフが清掃に入ってくるまで、一人で呆然と泣きながら真っ黒になったスクリーンを眺めていた。

ただ、周りの人は「なんかちょっと意味が分かんなかったね?」「ちゃんと調べたから見た方がよかったのかなぁー」と、とても困惑した様子。

それに対しては私も「ほんとまじで意味わかんなかった!!」なのですが、それがそこがいいんだ!!そこが素晴らしいんだ!!と誰かに言いたくて仕方なくて、それでこれを書いてみることにした。

誰のレビューも読まず。自分の個人的に感じたこと。

定型化するエンターテイメント

沢山の人が批評家になった現代、ある程度定型的な映画以外は「つまらない」とか「10分で飽きた」と言われがちな気がする。人の集中力が減ったからなのか、現代人が忙しいからなのか、理由は一端のOLである私にはわからないけれど。

私は小説家になりたいので、よく「小説家になるには」「文章の書き方」「小説の書き方」「賞をとる小説の書き方」みたいな本に手を出してしまう。そこでは「最初の3ページで主人公の目的を示す」だとか「XXページからXXページはイントロ、ここでは背景、主人公の好きになれる点、主人公の欠点などを示唆する」のように、定型化した小説の方が記されている。

歴代の小説家たちが集めた英知なのだから、きっとそうやって小説を書いた方がいいんだろう、と思う。思いつつ、少し淋しさを感じる。私は指輪物語が大好きで、よく読んでいたけれど、あの頃の小説は今でいう「売れる本」の構成をとっていない。なんなら旅の仲間たちが実際に旅に出るまでは一巻目の半分ぐらいまでかかっている。それでも本は読まれた。人が作品を愛した。

映画の場合こういった「テクニック論調」はもっと顕著だ。最初のシーンは最後のシーンとの対比にならなくてはいけない。最初の3分で主人公を好きになる出来事が起こる。ネコや犬などの動物に優しといった側面。三分の二あたりで主人公は一回すべてを失う。よい映画は3ACT構成になっている…。などなど。上げればきりがないぐらいたくさん、こういう定型化した演出・脚本テクニックはあって、そういうのをなぞらえている映画が一般的に受けているように思う。

他にも、やはり私たち一人一人の時間がとても貴重なものとなってきたからか、エンターテイメントは面白いということ以上の「価値」を求められるようになったと思う。「意味があるもの」「主張する価値があるもの」「見て何かを学び、考えさせられるもの」「風刺、新しい価値観を提示するもの」などなど、「面白い!」「時間をつぶせる!」以上の、「良いもの」が鑑賞に求められるようになっていると思う。クレヨンしんちゃんがただお尻を振って「ぶりぶり~」と言っているだけではだめ。そういうしんちゃんがどう成長し、どう困難を乗り越えるのか、そこがなければ「悪いエンタメ」になってしまう。教訓、伝えたいこと、価値観、主張、風刺、メッセージなど、なんだか角ばったややこしいものが作品には付きまとうようになっている。

「君たちはどういきる」は宮崎駿さんが腹の底から大声で「好きに、自由に作れ!!」と言ってくれているように感じた。

アニメーションの神が訴える「自由」

まず、何十年もアニメーションを作ってきて、世界中に「アニメーションの神様」と崇められている宮崎駿さん。作品を出すたびに「前回の作品」を越えることを言外に求められ、常にプレッシャーを感じてきただろう。82歳、最後のアニメーション作品か?と謳われる中、両肩にのしかかる責任、期待はいかほどのものだったんだろう。

死ぬ前に、なにか完璧に素晴らしいものを作らなければいけないのだとしたら、それは間違いなく今回の映画だった。

それなのに、宮崎駿さんはみんなが「なんだこれ、意味わかんねえ」と言ってしまうような、そんな映画を作ったんだ!!これが「好きに作れ!」のエールじゃなくて、いったいなんだというんだろう!?

これがいい物語のセオリーだと?どうでもいい!!

読んで意味のあるものじゃなきゃダメだろう!誰がそんなこと決めたんだ!!

本当に良いものは普遍的なテーマが練り込まれている!そんなもん、思い込めて作ったら自然とできんだわ!!

うっさい!黙って、自分が本当に作りたいもの、作りやがれ!!

自分の中のとびっきりえりすぐりの善意を集めて、それでお前にしか建てられない塔を……世界を作れよ!!

塔の中で起こった出来事をなにも精算せずに、「東京へ帰った」と締めくくられたシーンを見た時に、唐突にそういう熱いエールを受けているような気がして、泣いて泣いて泣いた。

子どものためにつくられた作品

「この映画は、間違いなく子どものために作られた作品」だ、と思った。

各所に散らば目られたシュールなシーン。映画館でクスクス、子どもが笑う声が若干聞こえた。私もちょっと声が出るぐらい笑った。説明不足なぐらいの展開の速さは、どうして魔法が使えるのかなんて一切説明せずにぐんぐん話が進んでいく児童小説さながらの演出だと思った。

子どもの世界には、科学的な説明も、論理的な説明もいらない。「助けたい」から「助ける」でいいし、「魔法が使える」から「魔法を使う」でいいんだ。

なんだろう、小さい頃、いろんなことに対して不安を感じていた。私は想像力だけは豊なので、明日宇宙人に捕まえられるかもとか、この道を通らないと家には帰られないんだ、とかこのゴミがちゃんとゴミ箱に入らなかったら世界は終わっちゃうんだ、とかかなりいい加減な妄想をしていた。それですごく悩んで、心配していた。そういう子どもの頃の大げさな気持ちに色と線を与えてくれたような映画に感じた。

だからこの映画は、これから生まれてくる子供たちへ対するエールを送る映画なんだと思った。これから世界にたくさんの想像と物語をもたらしてくれる子どもたちに対して「君は好きに作りなさい!」と叫ぶ映画。

巨匠と言われた人が、最後に見せるボロボロな姿。こんなもんでいいんだよ。セオリーも、哲学も、テクニックもばかばかしいよ。好きに、自分の書きたいことを、描きたいものを、一生懸命追い求めなさい。それでいい、と言われた気がする。

私は小さい頃からよく絵を描く子どもだった。そのころ欲しかったのは、まさにこういう言葉だと思う。人を喜ばせたくて、絵を描いていた。誉めてほしくて描いていた。でも、あの頃に誰かが「好きなだけ、作りたいものを、自分が見たいものを、描けばいい」と言ってくれたら、多分もっと鮮やかな何かが描けた気がする。

塔は何々の暗示で……大叔父は宮崎駿本人で……アオサギはこれこれの隠喩で……のように、この映画を分析して批評するのはばかばかしいと思う。そんなのはどんな作品に対しても、きっと野暮なんだ。きみが、どう感じたか。きみが、どう思ったか。それがすべて、それ以上の説明なんて作り手側からしたら対して重要じゃない。

映画を見た後、「自分の世界で、友達を作って、精一杯の善意で、世界を作ろう」と自然と思った。

そして私もこんなに複雑で、素晴らしいものを作りたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?