#復習饂飩_240319

昨日久々に宇宙問題系を復習したので、その絡みで久々の記事更新。(˘ω˘)

【源氏星・平家星】

オリオン座で1,2の明るさを誇る、「リゲル」と「ベテルギウス」の別名。リゲルは青白、ベテルギウスは赤い星であり、それぞれ源氏方と平家方の旗の色に見立ててつけられた

……はずなんだけど、歴史的には扱いが逆だった時代もあるとかないとか。紛らわしい。

【大赤斑・大暗斑】

『大赤斑』は木星の南半球にみられる巨大な高気圧性の渦。大きさは変動するが、概ね地球1~3個分程度。強い嵐となっていると想定されるが、詳しい構造や機序については不明。

『大暗斑』はこれによく似た海王星の構造。見た目は似ているが、こちらは大気の厚さの違いによるものとみられる。1990年代には南半球に認められたが一時消失。その後似た構造が北半球に認められた。構造や発生機序等はやはり不明。

【ウィドマンシュテッテン構造】

鉄とニッケルを主成分とする「オクタヘドライト型隕鉄(八面体晶隕鉄)」にみられる特徴的な構造。三角形や線が60°刻みで組み合わさったような幾何的な模様が広がる。10%前後のニッケルを含む隕鉄が、「数万年で1℃」という超超低速で冷却されることで組織される。このため数センチ規模の大きさを持つ構造は現在の人工技術では合成できず、ここから本物の隕鉄の証明にも用いられる。

オーストリアの科学者・印刷業者の名前に由来。

【トルマン・オッペンハイマー・ヴォルコフ限界】

中性子星が持ちうる質量の上限。この質量を超える中性子は引力の強さによって自己崩壊し、ブラックホールが形成されると推定されている。「リチャード・C・トルマン」の研究結果をもとに、「ロバート・オッペンハイマー」と「ジョージ・ヴォルコフ」が算出したことからこの名がついた。全部乗せ。

白色矮星における『チャンドラセカール限界』と同義的。こちらはこの値を超えると超新星爆発(Ia型超新星爆発)を起こすとされる。ちなみに太陽の1.3~4倍程度の重さになるため、太陽は超新星爆発を起こさないと考えられている。

宇宙学やってると出会う、「ナントカ限界」シリーズにして「声に出して読みたい宇宙学用語」シリーズ筆頭格。

宇宙ネタここまで。🚀

【タクラマカン砂漠】

中国の新疆ウィグル自治区内に位置する、中央アジアの砂漠。面積は約32万平方キロメートルと世界16位の広さの砂漠だが、その大半が砂で覆われており、砂砂漠としては世界最大規模。名前の由来は諸説あるが、「ウィグル語の『帰れない地、一度入ったら出られない地』」というものが一般的。

ちなみに「中華人民共和国」って描いてあるちょうど上あたりが「砂漠砂漠」でお馴染みの「ゴビ砂漠」。

【シガール】

洋菓子店「ヨックモック」の主力商品で、生地を空洞を持たせて丸め、葉巻型にして焼き上げたクッキー菓子の一種。元は「藤縄商店」として創業した同社は、1969年にスウェーデンの街の名に由来した「ヨックモック」に社名を変更。シガールは同年発売開始であり、「ヨックモック」の社名とともに歴史を歩んできたロングセラー商品である。名前全然知らなかったけど、お土産でめっちゃもらったことあるお菓子だった。

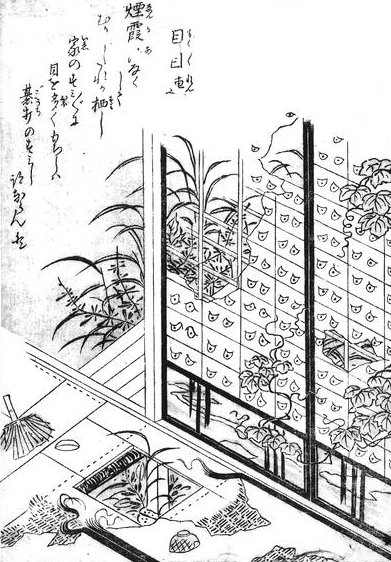

【目目連(もくもくれん)】

妖怪の一種。鳥山石燕の「今昔百鬼拾遺」に紹介されており、荒れ果てた家の障子に無数の眼が浮かび上がる、というもの。古来より伝わる妖怪ではなさそうで、石燕の創作とも説明される。

面白いところだと、テレビ番組『所さんの目がテン!(日テレ系)』が謎の解明に乗り出している。番組中では「月明かりに映し出された障子格子で、バーゼル錯視(太い格子模様の格子部分が光って見える錯視の一種)が起こった可能性」について指摘している。

🦊<ねむーい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?