新しい家族『肉体の遺産』とヴィンセント・ミネリの『蜘蛛の巣』

『ロバート・ミッチャム、ジョージ・ペパード、ジョージ・ハミルトン、エリノア・パーカーが共演したヴィンセント・ミネリ監督の『肉体の遺産』に出会ったのは、本格的に復刻シネマライブラリーで西部劇のみならず広くドラマ作品や、巨匠たちの埋没した作品を掘り起こそうと考えてから間もない頃でした。若い時には興味が湧かなかったエリア・カザンやジョージ・シートン、ダグラス・サークのような監督作品を見ずして死ねるか、と、どうやら映画ファンとしてのわたしは、その頃一つ皮がむけたようでした。

ヴィンセント・ミネリ監督作品は復刻シネマライブラリーで6本復刻しました。精神病院を舞台に、複雑に交錯する人間関係を描く『蜘蛛の巣』、デボラ・カーの美しさに目を見張る『お茶と同情』、この時代におけるひとつの頂点と呼びたい『走り来る人々』、映画界の内幕ものにしては物足りない『明日になれば他人』、ダルトン・トランボが脚本に参加したにもかかわらず忘れ去られた『いそしぎ』、そして当時としては非常に風変わりで斬新なテーマ性の『肉体の遺産』です。

さて、この話を進めるときにいつも話題にするのが「なんでこんなヘンテコリンな邦題にしちゃったんだろう」というテーマです。わたしは勝手にこの時代の「変な邦題」という話のタネを持っており、内容とオリジナルタイトルから、自分だったら時代に合った、どんな邦題をつけていたか、というのを酒飲み話にしています。その「変な邦題」の1つがこの『肉体の遺産』です。(ちなみに他にもアラン・ラッドの『血ぬられし欲情』というのがありますが)

オリジナルは「HOME FROM THE HILL」、原作はウィリアム・ハンフリーの小説ということですが、わたしは詳しく知りません。ただリリース時に少し調べたところ、このオリジナルタイトルは「丘より還る」というのは、ロバート・ルイス・ステーブンソンの詩の一節で、彼が晩年を過ごした島の墓碑から取られているということでした。スティーブンソンといえば『宝島』や『ジキルとハイド』が有名です。

その墓碑は次のように刻まれています。

Requiem

Under the wide and starry sky

Dig the grave and let me lie

Glad did I live and gladly die

And I laid me down with a will

This be the verse you grave for me

Here he lies where he longed to be

Home is the sailor, home from sea

And the hunter home from the hill

日本人のわたしでさえ美しいと思える、韻を踏んだ一節です。

星明りの川を広げ、その下に墓を穿ちて我を寝かせ給え

喜びと共に生き、喜びと共に死す

いま意気込みて我横たわらん

そしてこの歌を我が墓碑に刻み給え

彼、憧憬の地に眠る

船乗りは海より還り給う

猟師も丘より還り給う

で、この最後の一文からオリジナルタイトルが取られているわけですが、それだけでなく、この墓碑に刻まれた詩そのものが作品世界を象徴しているようにも思います。

物語は・・・。

テキサスで広大な土地を所有するウェード・ハニカット(ロバート・ミッチャム)。女好きとして知られる彼と妻のハンナ(エリノア・パーカー)の仲は冷え切っていた。17歳になった息子のセロン(ジョージ・ハミルトン)にウェードは狩りを教えようとする。

使用人のレイフ(ジョージ・ペパード)に教えられ銃の訓練を始めたセロンは、瞬く間に腕を上げ、狩りに夢中になる。ウェードから土地に被害をもたらしている大イノシシを退治するよう命じられたセロンは、ひとりで獲物を仕留める。

自信をつけたセロンは、気になっていたリビー(ルアナ・パットン)という娘と付き合い始めるが、彼女の父親からひどく拒絶されていた。その事実を聞いたハンナは、ウェードが町中の女に手を出していること、レイフが腹違いの兄弟であることをセロンに話してしまう。

ショックを受けたセロンは家を出て、綿加工場で働き始める。結婚はできないとリビーに伝えるが、彼女は既にセロンの子供を身篭っていた。思い悩む彼女に対して、レイフは手を差し伸べ、二人は結婚することになる。

ここから先はいわゆるネタバレになるので、人間関係を説明していくと興がそがれることになりそうですが、言ってみれば家長制に縛られた一つの家族の物語です。ただ、どの解説にも父親のロバート・ミッチャムが女好きと書かれていますが、映画の中ではそういった場面は、過去を含めて描かれていなくて、映像だけで観れば、確かに若いころ何かあったかもしれませんが、いまは家族の支柱、町の名士のように描かれているように感じます。

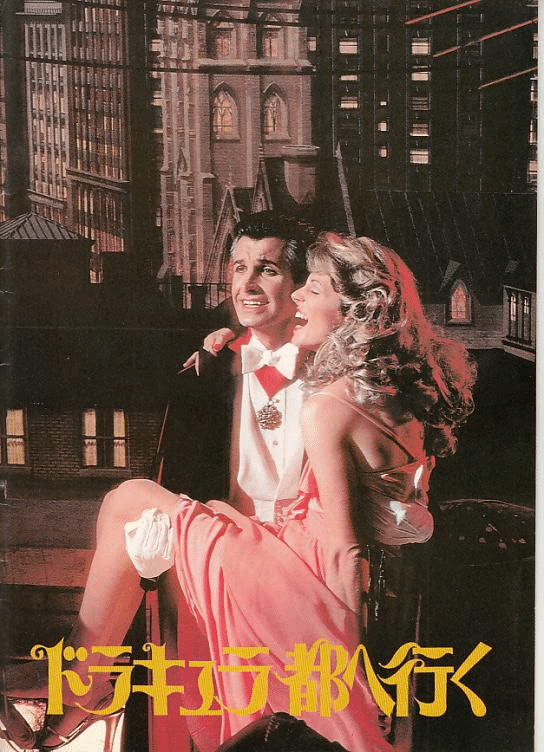

ロバート・ミッチャムが父親なら、そりゃ幾分頑固なところはあろうけど、頼れそうな感じがするといったところでしょうか。一方奥さんのエリノア・パーカーが、もう『王家の谷』の頃に比べるとずいぶんくたびれてしまって、かわいそうなくらい。実にリアルに「昔は良かった」的な妻を演じていました。で、この2人の子がジョージ・ハミルトン。わたしはこの人の顔を見ると『ドラキュラ都へ行く』という忘れられた映画を思い出してしまいます。

で、この家族に使用人のジョージ・ペパードがいます。本作と同じ時期にグレゴリー・ペックの『勝利なき戦い』に端役で出ていますが、本作の方はしっかりとした助演ですね。

タイトルに「新しい家族」と歌っておきながら、ネタばらしになるのを恐れて何も触れないというわけにもいきませんね。

この映画、わたしの感想はまさに「新しい家族の誕生、新しい家族の形が生まれる映画」だと思いました。映画の大半はセロンの不始末とウィードの親子関係、そしてもう一つの家族関係が描かれますが、「新しい家族の誕生」はまさにラストシーンに見ることができるのです。

古い家族が血縁という、自分の力ではどうしようもないものを核としているのに対し、新しい家族はそれだけではない素晴らしい何かを絆にします。それは互いの信頼関係かもしれませんし、同じ境遇に置かれた者同士の共感関係かもしれません。しかしこの映画は「家族ですらやり直せる」というニュアンスを伝えてくれるのです。さすがヴィンセント・ミネリ!!

以下、無用のことながら。

ヴィンセント・ミネリ監督作品でわたしがもう1本復刻シネマライブラリーでリリースしたのが『蜘蛛の巣』です。

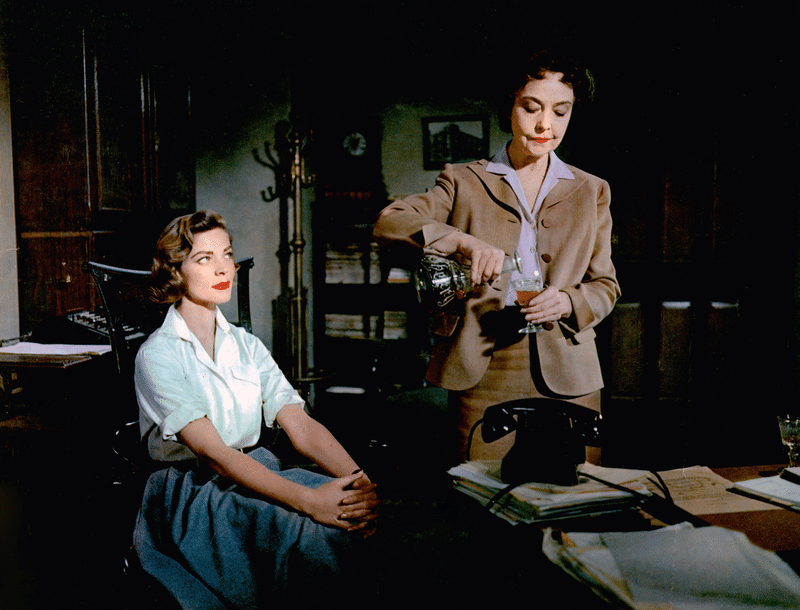

もうAmazonでは在庫が無くなり買えなくなってしまいました。本作はなんといっても若きローレン・バコール!バコールの美しさに尽きます!

本作はちょっと説明が難しく、あらすじもどこから書けばよいのかなかなか頭を悩ませるところなのですが、わたしがない知恵をふり絞って書いたDVDのジャケット裏面がこちらです。

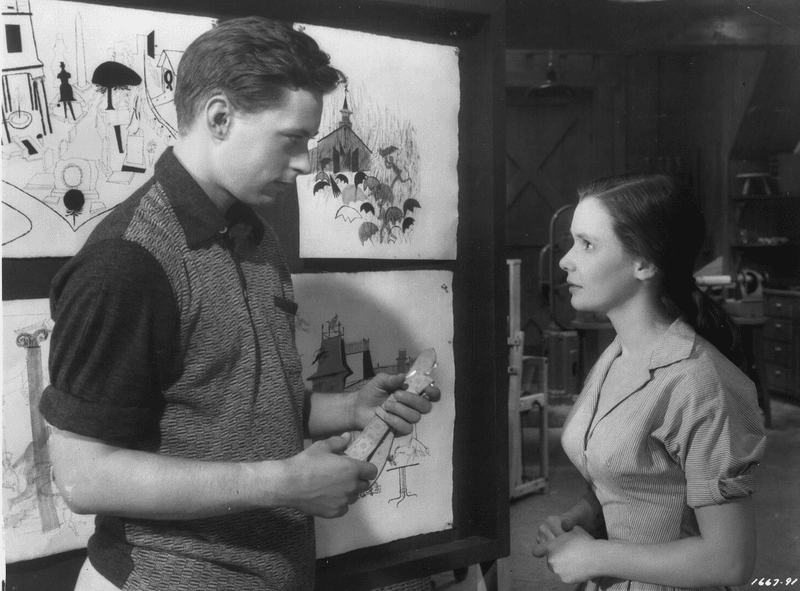

日常生活を送ることが困難な患者のために作業療法を取り入れているキャッスルハウス病院で、図書館のカーテンを新調するという些細な事がやがて大騒動へと発展する。

事務方のヴィッキー(リリアン・ギッシュ)は、出入り業者に安価な生地を注文するが、同時に院長マカイヴァー(リチャード・ウィドマーク)の妻カレン(グロリア・グレアム)も高級品を取り寄せる。新任のメグ(ローレン・バコール)は、作業療法の一環としてカーテン作りを患者たちに任せる。

患者で精神不安定なスティーヴィー(ジョン・カー)がデザインをし、同じく患者のスー(スーザン・ストラスバーグ)たちが染色や仕上げを行うのだ。これにはマカイヴァーも賛同した。すると作業を通じて患者たちに良い兆候が表れてきた。

妻カレンとの関係がぎくしゃくしているマカイヴァーも仕事を通じてメグに惹かれていく。一方、カレンは女たらしの理事デヴァナル(シャルル・ボワイエ)に夫の不満をもらし、二人は接近する。ある夜、夫とメグの関係に気づいたカレンは、衝動的にカーテンを一人で取り換えてしまう。次の日約束と違うカーテンが張られていることにショックを受けたスティーヴィーは、病院を飛び出して行方不明となる。

あらすじとして書いたのはここまで。いったいどういう話なのか見当もつかない方が多いと思います。複雑怪奇な人間関係とそれぞれの思惑(良かれと思って起こした行動)が、もつれ合い、絡み合い、結果的にまったく思いもしない方向へ進んでいくという作品で、

院長役のウィドマーク(彼はいつも通り)、

その妻で不満分子のグロリア・グレアム(妖艶ですが、役が悪く感情移入しにくい)、

そして新任で意欲に満ちたバコールと、事務方のいわゆる「お局」だが、やっている仕事は何も悪くないリリアン・ギッシュ(この時代の彼女の作品はもっと紹介されるべきです)、

グレアムに入れ込む女たらしのシャルル・ボワイエ(絶品)、

若い患者の二人、ジョン・カーとスーザン・ストラスバーグ(達者)、彼らが重層的につながり、関係を交錯させます。群像劇というよりも、まさに蜘蛛の巣のような人間関係を描く濃厚なドラマです。

もう今ではこういったタイプのクラシック映画は売れなくなりました。

でも、この年になって「映画体験」というものを強く感じるのは、なぜかヴィンセント・ミネリやエリア・カザン、デヴィッド・リーンといった監督の作品が多くなりました。最近の作品が「つまらない」わけじゃないですが、「物足りなさ」はちょっぴり感じることがありますね。「絵」だけじゃなく「人」をもっと見たくなっているんでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?