日本は奈良時代より68の国が存在し、その言語はほぼ消滅だと東京の高校生へ講義#30

私は琉球国の言語である、琉球諸語(奄美語、国頭語、おきなわ語、宮古語、八重山語、与那国語)中、おきなわ語の話者であり、その講師もしています。私が作成した琉球諸語の言語地図を以下に掲載します。

日本が沖縄県を1879年に強制設置すると、琉球国の言語は方言とされ、それは良くない言葉だとされ、学校教育では日本人になるために無くさなければいけないものだと教師たちは考えました。

それからは、琉球諸語を学校にて使用したものは「方言札」というものを首にかけ屈辱的な思いをさせ、先祖伝来の琉球諸語をこの世から撲滅させるべく教育したのです。

その悪名高い方言札が以下の写真です。

琉球国の王統は舜天即位の1187年から始まると琉球国の正史『中山世鑑』(向象賢 1650年)は書き、それが現在でも定説で、したがって1879年の沖縄県強制設置まで琉球国は692年間存続したことになります。

長くなるので詳細は述べませんが、琉球新報が1879年の沖縄県強制設置は国際法上不正であると述べており、私もそう考えるので琉球国は存続中だといえます。

その詳細が知りたい方は以下記事を参照下さい。

今では琉球諸語はほとんど話せないどころか、日本人ではなく琉球人だと考える人などまず1割もいないであろう状況です。

わずか140年前まで琉球人は誰一人として自らを日本人だと思ってはいませんでした。

けれども140年経った現在、自らを琉球人ではなく日本人だと思う人がほぼ100%に近いという完全に逆転現象が起こっています。

英国では、イングランド人、ウェールズ人、スコットランド人、アイルランド人がおり、それぞれ固有の言語や歴史や国があり、それぞれを別の存在だと考えます。

しかし、日本社会では近年渋々アイヌ民族という日本人ではない人たちが日本に存在すると国際社会の圧力により2008年に認めましたが、琉球民族は日本社会には存在しないことになっているように見受けられます。

そうは言っても国連は琉球人という人たちもアイヌ人と同じ先住民族だと認めるようにと日本政府に勧告していることが外務省サイトで確認できますが、琉球民族ではなく沖縄県民だと述べています。

言語に関しても、ユネスコが2009年に日本には消滅危機にあるとして琉球の6つの言語とアイヌ語、八丈語を指定しています。

しかしながら、ここからが本題ですが、青森県から鹿児島県種子島以北までの言語は日本語のみで、その日本語は今後も言語として何の問題もなく維持される状況にあるのです。

けれども本当に青森県から鹿児島県種子島以北には日本語のみしか言語が存在しないのでしょうか?

例えば薩摩弁と言われる言葉を、以下の動画から聞いていただきたいです。

私には聞いただけでは理解できない言語ですし、私のみならず日本の鹿児島を除く46都道府県の方はほぼ理解できない言語でしょう。

さらに青森県の津軽弁のこの動画も聞いていただきたいです。

薩摩弁と同じ状況でしょう。

例えばポルトガル語とスペイン語ですが半分どころか7,8割お互いに理解できるそうです。

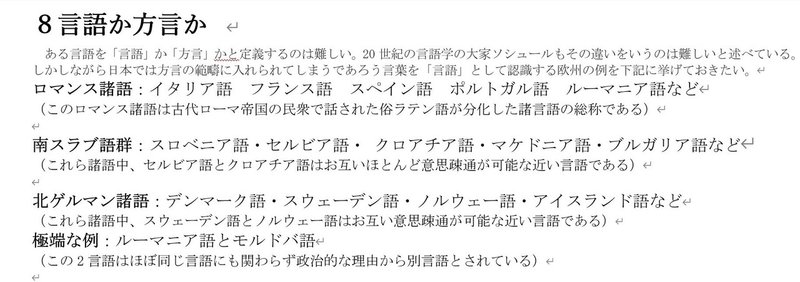

津軽や薩摩の言葉が言語か方言かということについては当事者に考えていただくくとして、その参考になるであろう欧州の例を講義資料として私がまとめたものが以下です。

日本の青森県から鹿児島県種子島以北の方に理解していただきたいのは、欧州ではまず言語として扱われるはずの言葉を「方言」もしくは「~弁」として扱っているという日本の悲しい現実です。

英語は学校教育をはじめ盛んに取り上げますが、こと自らの地域言語に関しては「方言」「~弁」だと蔑むのが日本の現実です。

英語は言語ですが、津軽や薩摩の言葉は言語ではなく方言なのでしょうか?

普通、方言というと共通語話者には理解できるはずです。

しかし大半の日本人が考える方言は「~~だべ」とか「~~じゃん」など、語尾を少し日本共通語ではないものに変えたものだと考えられているのではないでしょうか。

上記動画の本格的な薩摩や津軽の言葉は知らない、聞いた事がないと日本にはないものだとされている様に見受けられます。

日本社会では聞いて理解できないにも関わらず、地方の言葉を言語ではなく「方言」「~弁」だと定義し、忌み嫌い、汚い、悪いものだと蔑んできました。

いくらなんでも方言を「忌み嫌う」だとか「汚い言葉」だとか言いすぎでしょうと憤りを感じる方もいらっしゃるでしょう。

これは私の考えのみではなく日本ではその風潮が強く、現に言語のスペシャリストである言語学者がそうだと論文などで述べているので、それを分かりやすくまとめましたので以下の私が書いた過去記事を読んでいただきたいです。

さて、未だに日本社会では津軽や薩摩の言葉は全く言語だと認識していないどころか当の津軽や薩摩の人もそう主張している人はほとんどいないのではないでしょうか。

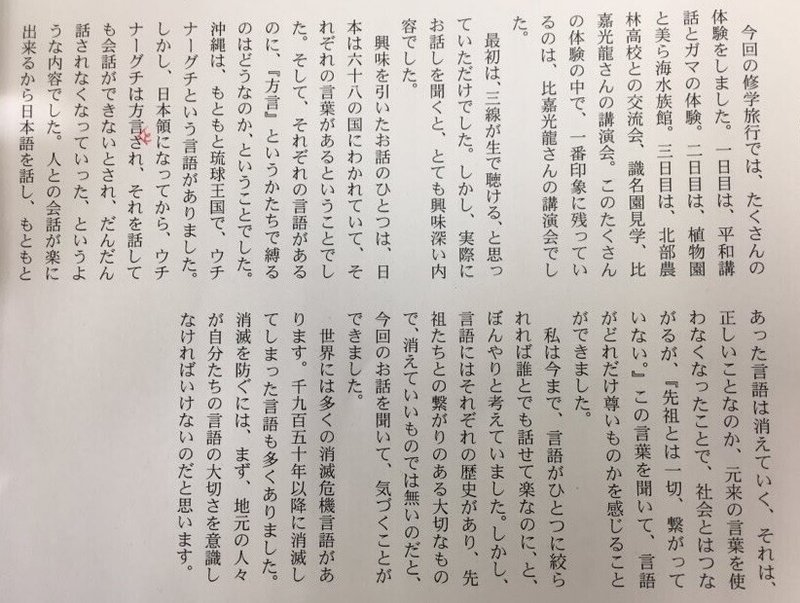

そういうことを一昨年東京の高校生に講義した際、心に響いてくれた生徒がいて感想文を書いて下さいました。実はこの記事は、それを読み感動したので作成しました。

その高校生が書いてくれた文が以下です。

さらに私が作成した以下の資料もご覧下さい。

上記68カ国こそが日本の原型で、それぞれきちんと調査した訳ではありませんが、68の言語が存在すると薩摩や津軽の言語などを鑑みれば推測できます。

私がここで一番述べたいのは、上記68カ国の言語と日本共通語は、同じ時間割き学校教育で教えバイリンガル教育をするべきだということです。

日本共通語である「国語」という教科はわずか100年くらいの歴史しかないもので、上記68カ国の言語は奈良時代から換算しても千年以上続く言語であるはずが、ここ100年くらいで我々琉球やアイヌの言語と同じ様にほぼ消滅しているのです。

私達琉球の言語の継承はほとんど行われていませんが、これから何とか復活できると私は信じて活動を行っていますが、こと青森から鹿児島県種子島以北の言葉は、言語どころか方言だとされ、それを言語として考え、さらに学校教育で教えるなどという考えを持つ人はまずほとんどいないのではないでしょうか。

「方言はなくなる運命だし、話す人も少ないからなくなってもいいんじゃない」と考える人が殆どだと思いますが、それで良いのでしょうか?

それならば日本語自体も日本のみでしか使わないので合理的ではないのでなくし、すべて英語や中国語など世界で通じる言語、経済的に有利な言語のみにするという考えはどうでしょうか?

明らかにおかしな考えでしょう。

拝金主義により日本は文化を失ってしまっています。

さらにバイリンガル教育の素晴らしい側面について触れたかったのですがまた今度にします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?