ライブコーディングやってみる#1 (インストール)

そろそろ気になるライブコーディング。

ひとまずメジャーなやつということで TidalCycles を触ってみます。

まずはインストール! yoppa.org を参考にさせてもらってスタート。

ほうほう。

Mac (macOS) 用に、インストールの自動化プログラムが公開されています。tidal-bootstrap https://davidgranstrom.github.io/tidal-bootstrap/

インストール自動化スクリプトを実行するにはHomebrewというパッケージ管理システムが必要です。

お。結構楽勝じゃないか。・・・と思ったら上記tidal-bootstrapが404 、、github探したらあったけど、なんか不安。

ということで、ここは地道に頑張る。

ということでまずは公式サイト。

Unfortunately the tidal-bootstrap automated install is no longer working. Please get in touch via the chat or forum if you can help fix it.

おぉ・・やっぱ地道に行くしかないらしい。

合わせてこちらの記事も参考にさせてもらいます。

①Haskellのインストール

いきなり聞いたこともない言語「Haskell」。ひとまずGHC (Glasgow Haskell Compiler) というコンパイラを導入するらしい。パッケージ管理にはCabal(cabal-install)を導入するらしい。まったく聞いたこともない・・汗

$ brew install ghc

$ brew install cabal-install②TidalCyclesのインストール

今回のメイン。ライブコーディング環境のインストール。

$ cabal update

$ cabal install tidalで、テスト。

$ ghci

GHCi, version 8.6.5: http://www.haskell.org/ghc/ :? for help

Prelude> "Hello World!"

"Hello World!"

Prelude>おけ。

③エディタのHaskell用プラグインのインストール

atom用のが推されてるみたい。

https://atom.io/

VS Code用もある。

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=tidalcycles.vscode-tidalcycles

今回はVS Codeのやつ入れてみる。

④SuperColliderのインストール

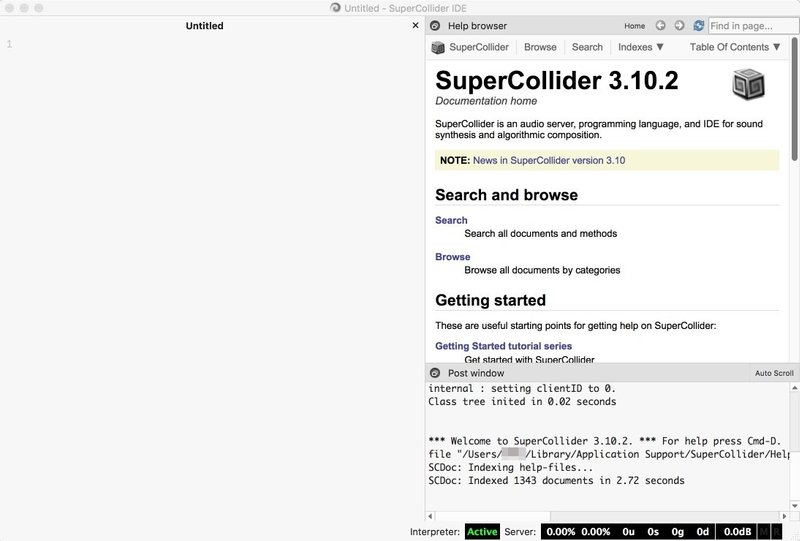

続いて音響合成用プログラミング環境(IDE)のSuperColliderを入れて音が出るようにするらしい。

公式サイトから最新版「SuperCollider-3.10.2-macOS.zip」をダウンロード。

$ ls

AUTHORS COPYING README_MACOS.md examples

CHANGELOG.md README.md SuperCollider.app

SuperCollider.app を開くとこんな感じ

⑤SuperDirt(ライブラリ)のインストール

SuperColliderの左側のエディタに以下のコマンドを入力して command+Enter を押下(Mac環境)

Quarks.checkForUpdates(); Quarks.install("SuperDirt", "v1.0")インストール成功のメッセージが出たらSuperColliderを再起動。

⑥SuperDirtを動かしてみる

SuperDirtを動かします。

ここも公式サイトの説明に従って以下のコマンドを実行

SuperDirt.startと・・

ERROR: Input sample rate is 44100, but output is 48000. Mismatched sample rates are not supported. To disable input, set the number of input channels to 0.

could not initialize audio.

Server 'localhost' exited with exit code 0.なんかエラーが。IN/OUTのサンプルレートが合ってないと。

ていうか、Macの出力って48kHz/24bitだったんですね。

とりあえずAudio MIDI設定.appから44.1kHz/24bitに変更。

あらためてSuperDirtを起動すると・・・成功!!

ひとまずインストールはこれで完了みたいなので一旦ここまで。

起動は別途・・

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?