トプスピクラスが推奨するDIPS指標の扱い方

トップスピンスライダー🐮のひょろわーである方、そうでない方、皆さんこんにちは。 到頭私もnote執筆に手を出す時が来てしまいましたが、ご存知の通りトプスピクラスには知識も語彙力も搭載されていないので、生暖かく見守っていただけると幸いです。

「○○投手の方がスタッツの見栄えはいいが、本質的には××投手の方が優秀と言えるのではないか」私は普段、こんな斜に構えたクソツイを量産している自称"投手専"のセイバーメトリクス(キモ)オタク(知識があるとは言ってない) なのですが、「お前は一体何を基準に投手の優劣をつけているんだ」こういった疑問を抱くひょろわー様も少なくないと思います。

そこで今回は手始めに「私が普段どういった指標・基準を元に投手を評価しているか」についてお話していきたいと思います。

まずは基礎となる情報を整理していきましょう。

DIPSとは

そもそもDIPSとは運や味方野手の守備力に大きく影響されるBABIP(ホームランを除くグラウンド内に飛んだ打球の安打割合)から独立した、より投手がコントロールできる部分にのみ焦点を当てた指標になります。

セイバーメトリクスの発展と共に進化を遂げており、今に至るまで様々なDIPS系指標が登場してきましたが、今回は株式会社DELTAが運営する1.02でも算出・公表されているxFIP・tRAの2つの指標に絞って話を進めていきます。(DELTA未入会の方は置いてけぼりになるので今すぐ入会してください😠)(しろ)

https://1point02.jp/op/index.aspx

FIPとxFIP,tRAの違いについて

DIPSの中でも特にポピュラーで馴染みのある指標といえばFIPが真っ先に思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。

このFIPとは、「奪三振・与四球・被本塁打」といった3つの項目のみで、BABIPによる運や守備力を排除した防御率を評価する指標となっています。

https://1point02.jp/op/gnav/glossary/gls_explanation.aspx?eid=20060

ただこの指標には大きな欠点があり、それは投手自身がコントロールするのは難しいと言われる「外野フライに対する本塁打割合」の影響を大きく受けてしまう点です。

セイバーメトリクスでは一般的に「投手の外野フライに対する本塁打割合は長期的には一定の割合に収束する」とされているのですが、FIPは当該シーズンの実際の被本塁打数を元に算出する指標なので、結果として運に大きく左右されることとなってしまいます。

その欠点を考慮し進化を遂げた指標が、今回取り扱う1つ目の指標であるxFIPになります。

xFIPは「外野フライに対する本塁打割合がリーグ平均と等しかったと仮定した場合のFIP」なので、実際の被本塁打数による揺らぎを排除したFIPの上位互換的指標となります。

https://1point02.jp/op/gnav/glossary/gls_explanation.aspx?eid=20061

こちらの指標もやはり欠点が無いという訳ではありませんが、それはtRAと併せて後ほど触れます。

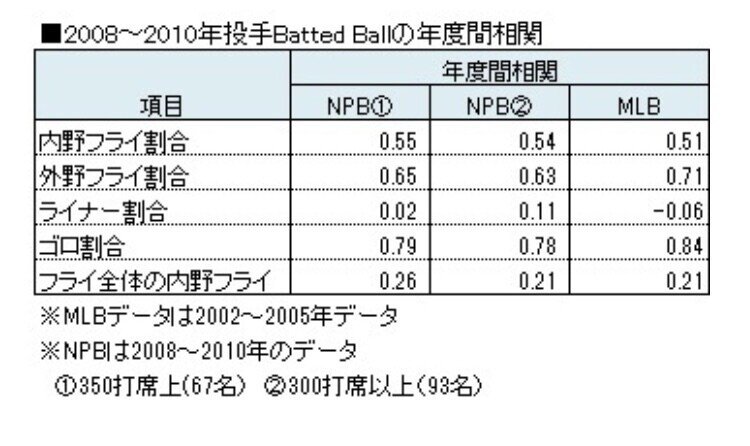

それでは今回取り扱う2つ目の指標であるtRAがどういった指標なのかと言いますと、奪三振・与四球・本塁打のみから投手を評価するFIPに加え、ゴロ・ライナー・内野フライ・外野フライと、どのような種類の打球を打たれたか、という部分まで投手の責任範囲とし、投手の(より)本質的なリスク管理能力を推し量る指標となっております。

投手は打者と違い打球タイプ毎の長打・本塁打割合をコントロールすることが難しいとされているので、それぞれの失点期待値・アウト期待値のみからリスク管理力を算出する方式は理にかなっていると言えそうです。

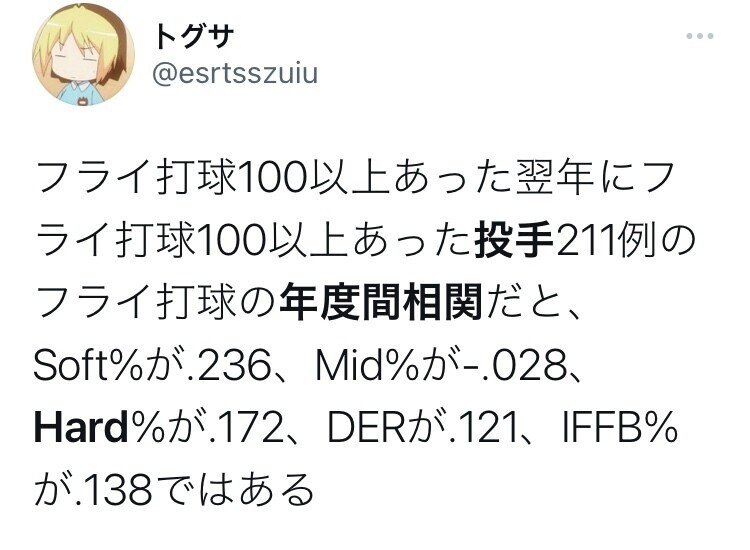

これはISOやHR/FBとの強い相関関係が確認されている打球速度(Hard%,Middle%,Soft%の3段階に分けられた打球速度を表す指標)に対し、投手はあまり深く関与することができないといった傾向が主な要因ではないかと推測しています。

https://mobile.twitter.com/esrtsszuiu

https://1point02.jp/op/gnav/glossary/gls_explanation.aspx?eid=20062

只今説明させていただいたxFIPとtRA、私は主にこの2つの指標を用いて投手を評価しているわけですが、ここからは2つの指標の併用した私独自の評価方法についてお話していきます。(本題)

xFIPとtRA、それぞれのデメリットと理想の取り扱い方

ここまでの説明で、xFIPとtRAが防御率やFIP等のポピュラーな指標より高い精度で投手を評価することが可能であると理解していただけたかと思います。(自信はない)

しかし、この高度な指標にもやはり落とし穴は存在します。

そこでここでは、xFIPとtRA、それぞれのデメリットについてお話させていただきます。

xFIPのデメリット

xFIPを用いた投手評価のデメリットとしては

・インプレイ打球に関しては外野フライであるか否かの分類しかされないので、打球タイプ毎に異なる失点リスクの程度が考慮されていない点

xFIPは奪三振・与四球・外野フライから算出した数値にリーグ全体の得点状況を考慮した定数を加算する計算式となっているので、上記の3つ以外の結果が全てリーグにおける平均的な投球内容だった場合と仮定された数値になってしまうというデメリットがあります。

その為、詳細な打球傾向からなるリスク管理の程度に関しては、その部分に強みのあるtRAやBatted Ballと併せて参照することを推奨します。

tRAのデメリット

tRAを用いた投手評価のデメリットとしては

・投手自身がコントロールするのはほぼ不可能とされているLD%(ライナー打球の割合)の割合に多大な影響を受けてしまう点

ライナー打球は各インプレイ打球タイプの中で最も得点に繋がりやすいといった性質を持っているのですが、投手がライナー打球の増減に関与することはほぼ不可能であることもわかっています。

http://archive.baseball-lab.jp/column_detail/&blog_id=7&id=181

ライナー打球の割合は得点の増減に大きく影響するので、tRAに関してもLD%の程度によって必然的に数値が大きく変動することとなってしまいます。

その為、LD%がリーグ平均程度の数値であると仮定した場合のtRAを推測する(私は"大体この程度じゃね"くらい適当に推測しています)必要があると考えられます。

・xFIPの特性(外野フライに対する本塁打割合がリーグ平均と等しかったと仮定した場合のFIP)が考慮されておらず、詳細な打球タイプ毎の失点期待値・アウト期待値からインプレイ打球におけるリスク管理力を推測できる以外は初期のFIPと同様の指標なので、被本塁打数による揺らぎを排除できていない点

これに関してはHR/(内野フライを排除した)FBの値がリーグ平均であると仮定した場合のFIPを推測することをお勧めします。(めんどくさいので正確な数値はわからなくてOK😤)

このように2つの指標にはメリット・デメリットが混在しているので、指標の性質を理解し、それぞれの欠点を補い合う形で併用していくことが理想だと言えるのではないでしょうか。

え、終わり?

やたら前置きが長かった割に本題は以上となります。

今回に関しては完全にお試し的な作成動機だったので「こいつのイカれた投手評価はこういう基準が元になっているんだな」程度のご感想を抱いていただければと思います。

xFIPやtRAは「何となく理解してるけど実際のところはよく分からない‼️」という認識でいる方も多少存在する(?)のかなといった印象を持っていたので、何かしら新たな情報を提供できればとの願いで執筆に手を染めた次第でございます。

1.02の有料会員ではあるが、DIPSの扱い方がイマイチ定まっていない"ド"ニッチなターゲット層向けの謎記事となってしまいましたことは反省しておりますので、近いうちに2021年シーズン(の投手)をセイバー視点で振り返る企画などできればと考えております。(怒られるので抽象的な表現を用いる必要があるのは難点)

ここまで読んでくれたあなたはもうトップスピンスライダー🐮フ⤵︎ア⤴︎ンを名乗っても良いでしょう。

こんな救いようのない駄文に目を通していただきありがとうございました。

大上陽奈子しか勝たん

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?