物語る力

生物としてすべての人はいつか死を迎える。そして自明のことだが、死は決して敗北ではない。

しかし、臨床医学の現場において、科学的実証主義の行き過ぎにより、データー偏重の医療からは、患者固有のライフヒストリーが排除され「病を駆除して人の魂を顧みない」場面に遭遇する。

臨床医学の現場で「『エビデンス(科学的実証データー)』に基づいた医療(Evidence-based medicine :EBM)」に対し、『ナラティブ(物語)』に基づく治療(Narrative-based Medicine :NBM)」の必要性が語られはじめた背景である。

同時にそこには、単に近代医学への反省のみならず、科学では割りきれぬ深遠なる生命活動に対し、人類誕生以来育んできた「宗教」や「芸術」の復権へのひそやかな渇望も感じる。

ことは、医学の世界のみにとどまらない。SNSやネット上で、様々な専門分野の識者が、あまたの情報への反応を繰り返している。

もちろんデーターと弁証法的思考はすべての近代的市民社会の議論の土台を形成する。意味ある主張は明確な構造の上にしか宿らない。

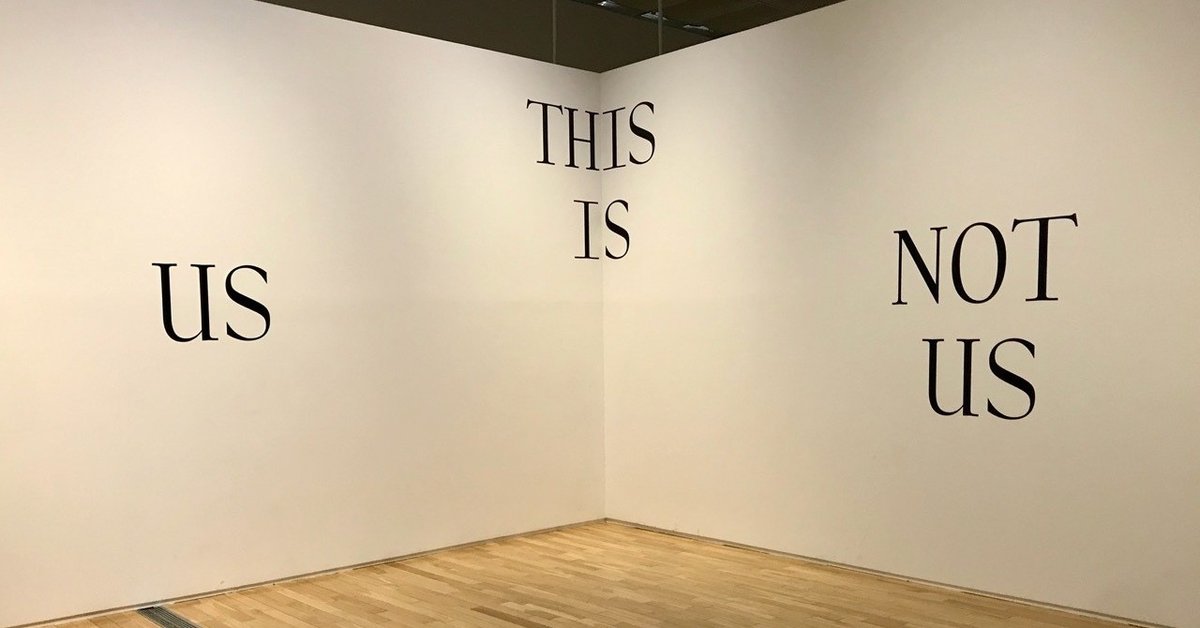

しかし、エビデンスの提示合戦だけでは、他者には伝わらない。双方が「物語る力(ナラティブ)」が不足している議論は、分断の溝をえぐる徒労に終わる。

それは、映画監督の大林宣彦さんがさるインタビューの中で、「戦争は、ジャーナリズムではどこまでも『他人事』だが、映画では感情を伴うことで『自分事』となる。」と述べられていたこととも重なるのかもしれない。

昨年12月、スウェーデン・アカデミーにおいて行われたポーランド人作家オルガ・トカルチュクによるノーベル賞受賞記念講演は、環境問題をはじめとした地球規模の人類に直面する危機に対して、「文学」という”物語る力”が果たす社会的役割について明晰に語っている。(岩波書店「世界」3月号)

「世界はなにかが間違っています。この感覚は、かつては神経症的詩人の専売特許でしたが、今やこれは確定されない伝染病、至るところから滲み出てくる不安感なのです」と彼女は語る。

ネット社会は、「一人称の語りの現実」を大量に生み、それらは「私」と「世界」との対立だけを強調された偏狭な世界観から逸脱できない。物語に付随する過剰な情報は、互いを排斥しあって、分断と差異化を進める手助けにしかならない。

彼女は、自分が生まれる前の若かりし頃の母親の写真を聴衆に示し、未だ存在はしない事物さえも「優しく迎える」技術こそ「文学」であり、「優しさ」とは、関係するすべてに人格と生命を与え、それらに声と時空間という表現する「広場(アゴラ)」を与えつづけることであるという。

かつて生命を宿していた古い陶器のポットのカケラでさえ、再び豊かな精神を持った語り手となり、多面的世界が誕生する。そこでは「私」は、神話を構成する一つの要素に過ぎなくなる。

自らのうちに登場人物それぞれの視点を含み、時間も人格の壁も超越し「わたし」や「あなた」、「かれら」でもない「第四人称」とでもいうべき語り手による新しい「文学=優しさ」が誕生する予感に言及して講演はおわる。

それは、ちょうど聖書の語り部のように時制を超え、あらゆる生物無生物、宇宙と地球、神でさえも同列に描く自由な文学。この宇宙全体を「言葉」に翻訳し、議論の俎上にあげて思考させる文学には、いまだ汲み尽くせぬ深い可能性が秘められている。

世界が物語を失ったとき、はじめて人の死は敗北となるのかもしれない。