【酒生】左近長者

書き手:伊藤ゆか

縄文時代から人が住んでいたと考えられている酒生地区。奈良時代には、生江氏の一族が足羽郡の一帯を治め力をもっていました。天神山の古墳群や、篠尾の寺(現存しない。当時としては最大級の五重塔の礎石が残る)などは、生江氏がいたために造られたものではないかと推察されています。(古墳についてはさらに前の豪族のものという可能性もあります。)

篠尾の寺は法隆寺にもひけをとらない規模だった可能性があるそうです。生江氏は東大寺との繋がりが深かったようですので、都と人や技術の交流があったのかもしれませんね。

さて、左近長者と呼ばれる人物の話が酒生地区に残っています。この左近長者(生江東人とも)は、生江氏の一族ではないかと考えられています。以下の話は地区に伝わる話です。(資料に乏しいので昔話としてお読みください)

現在でも酒生地区を潤す「酒生用水」は、昔は「左近用水」と呼ばれていました。左近長者が足羽川(当時は「生江川」と呼ばれていた)から水を引く用水を作ったからです。この用水が整備されたことで、酒生地区・岡保地区・和田地区で安定的に米作りができるようになりました。

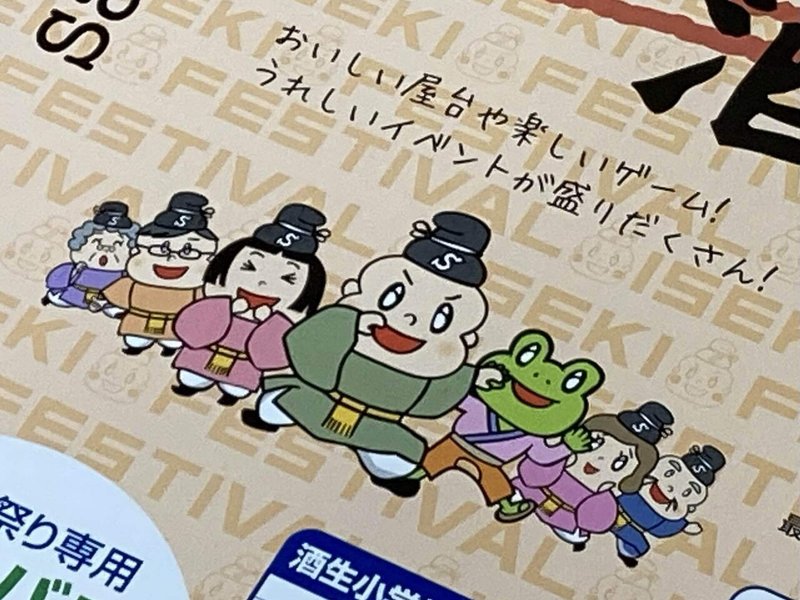

酒生地区のコミュニティバス「さこういきいきバス」にも描かれる、酒生のゆるキャラ「左近ちゃん」は、左近長者がモデルです。

左近長者も、まさか1000年以上経ってから可愛いキャラクターになるとは思ってもみなかったことでしょう。

さこんちゃんにはファミリーがいます。おとうさん、おかあさん、おじいちゃん、おばあちゃん、いもうと、それから友達のかえるくん。

酒生地区のあちこちで見かけるさこんちゃんファミリーも、ぜひ探してみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?