この世界を何に喩うべきか

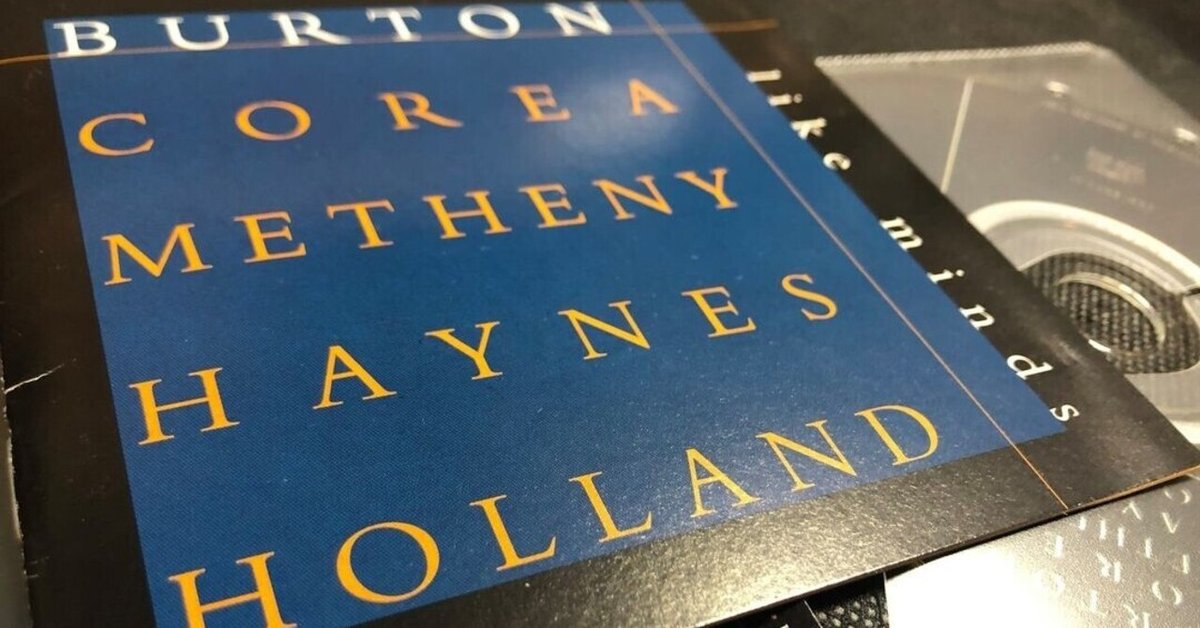

この作品は、Chickの旧友Gary Burtonが引き受けた「Chick CoreaとPat Methenyを結びつける企て」なのだが、「百パーセント上手くいった」と手放しで評価するにはやや難しい気がする。もちろんこの作品は嫌いではないし、曲によってはなかなかうまくいっている部分もあるとは思う。事実、このような組み合わせはこれまでなかったし、「書くべきことがある」程度には興味深いアルバムなのだ。断っておくが、この文章はアーティストの誰かをけなそうとかそういう意図で書くのではなくて、音楽家同士の、そして楽器同士の化学反応っていうのはどうしてもあるよね、その点でこのアルバムはどうなんだろう・・・というお話。

まずひと言で書いてしまえば、この作品の中でChickはかなり居心地が悪かったのではないかと感じる。一方、Pat Methenyの方はいつもとあまり変わらぬ「音楽への攻め」のアプローチが継続される。こうした面がありつつも、このグループを少しでも上手く機能させるべくBurtonがかなり腐心した・・・というか、工夫したことは認められると思う。ドラマーはJack DeJohnnetteではなく(笑)、Roy Haynesを起用したことはChickへの配慮であろうし、ChickともMethenyとも古い縁があるDave Hollandをベーシストとして選択した気遣いもなかなか聡いと思う。Burtonめ。

実際、Gary Burtonのリーダーアルバムとしての体裁が取られていて(つまりリーダーはChickでもPatでもなく)、この盤においては当然Burtonは「演奏もするプロデューサー」のポジションにいる。だがヴァイブ奏者としてどうの、というより、プロデューサーとしての彼の頭にあったのは、「友達であるChickとPatを同じグループで演奏させたい」というものであっただろうと容易に想像できる。Burtonは、Chickとのデュオが有名だが、Methenyとも古い共演者で事実ECMからもアルバムが出ている。(若くして成功した演奏家としてのBurtonは、結構早い時点で「ほぼ引退」状態で音楽学校の先生の地位に落ち着いているようだが、70年代はジャズ領域を超えてロックにまたがるような録音作品を相当残している。Keith Jarrettとの作品もある。)

さて、ChickとPatはライブで遭遇するなどのこともあったようで、まったく縁がなかったわけでもなさそうなのだが、「二人でアルバムを作ろう!」という機運が盛り上がることはなかったと自分は想像している(おそらくアンビシャスなPat側には一緒にやりたい欲望はあったに違いないし、彼からメールでBurtonにアプローチしたことがライナーにも書かれている)。Chick Coreaは、Herbie Hancockとは違って、あくまでもヴィルチュオーゾ的な(そしてかなりエキセントリックな)ソロイストであり、Hancockのようにビバップのバッキングにも徹することができるジャズマンとはちょっと質が違う。やや話が逸れるが、Pat Methenyは、『Parallel Realities』というJack DeJohnnette名義の作品(だが、実質的に自分の耳にはMethenyのリーダー作としか聞こえない)において、事実Hancockとの非常に無難な共演を果たしており、Hancockをキーボーディストとして起用した時点で、もう一人のプロデューサーとしてのMethenyの判断の正しさを感じさせる。それでもやはりChickとPatの縁は遠かった。どちらのミュージシャンも敬愛する自分にとっても、二人が共演してこなかったことは、音楽的な性向を考えても実に自然なことのように思えた。

ところが、この掟破りをBurtonはどうしても成し遂げたかったに違いない。友達としてね(笑)。メールでPatに「なんとかしてくれ!」と乞われたし。それがこの『Like Minds』という不可思議な作品の発端なのである。

聴いてみて思ったのだが、やはり空間を(厚く/熱く)隙間なく埋め尽くしていくいつものPatのギタープレイが存在している限り、Chickはその中で自然な立ち位置を占めることが難しいように聞こえてしまう(やはりPatに必要なキーボーディストはLyle Maysのような「女房役」であったのかもしれない)。Chickの音楽は、実のところ隙間の多い音楽だと自分は思う。そして常に拍車を入れ続けないと止まってしまうかもしれない身体的なダイナミズムを必要とする音楽だ。そして隙間のある音楽家と一緒に上手に隙間を埋めていくときChickのアンサンブルはうまく成立する。一方、Patの音楽は走り出したらモーツァルトのように止まらない音楽だ。飛翔し滑空する。そして、平均律楽器としてのヴァイブラフォンが音色的にパットのギターとうまく親和していく一方で、(チックの)ピアノの音色は全体に溶け合わずに演奏空間で行き場を求めて彷徨う。これは音楽的な話というよりは、音色の問題のようにも思えてくる。

それにしてもBurtonのヴァイブラフォンは、パットの空間を埋め尽くすギターの音色と実によくマッチする。これがマッチ「しすぎて」いるためにどうしてもアクースティックのピアノが浮いてしまうのだ。そしてバッキングとしてはソロイスト的に音の「立って」しまうChickの音が不自然に聞こえてしまう。実際、この作品からChickのピアノの音をきれいさっぱり引き算しても音楽として十分に成立してしまっているのが、このアルバムだと思う(だがうまく行っている曲も何曲かある)。録音エンジニアの苦労はいくばくかと想像する。ピアノの音色を聴かせることと、全体に溶け込ませること、というある種矛盾した要請に七転八倒したものと想像する。これについては、録音を専門にやっているプロのご意見を伺いたいものだと思う。Lyle Maysのピアノのように、しっとりとピアノにもう少しリバーブ掛ければうまく親和するのかもしれないが、Chickの音はそういったものとはちょっと違う。やはりダメだったのかな・・・ 周辺の音の縁(へり)を溶かしてくるPatのギターには、いつも通り相当リバーブが掛かっているからね。

というわけで、Chickファンにとっては居心地の悪い箇所もあるアルバムなのであるが、色々考えながらいい箇所を探してやろうと思いながら今日もCDプレイヤーにかける、この面白い稀有な作品が、まさに『Like Minds』なのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?