あんまり人の誕生日に暗い本ばっかり送りつけるべきではない

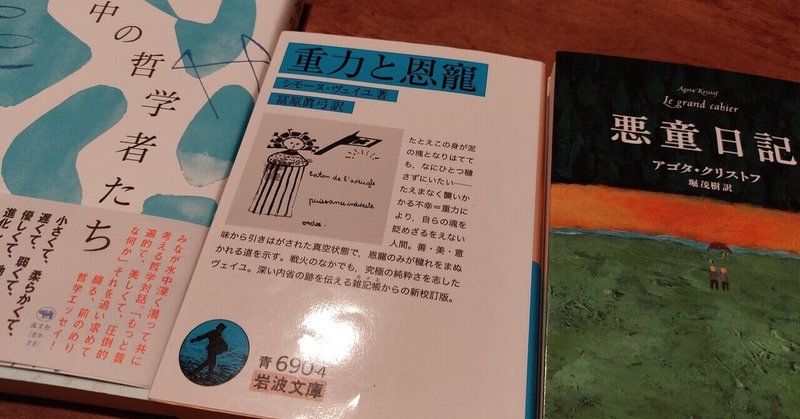

これは友人の誕生日におくった3冊の本の短いブックガイドです。3冊とも、本屋で平積みされる本でもなく、著者も知らない人、タイトルもなにか難しそう、なんだこの変な本、と思われて終わるのも悲しいので、説明書きを付そうと思って作ったのがこのnoteです。

1. 永井玲衣『水中の哲学者たち』

わたしは、どんよりとした苛立ちに心を浸しながら「どうか世界がこれ以上速くなりませんように」と祈った。(『水中の哲学者たち』P.101)

この本は三冊の中で一番新しく、つい先月発売された。著者の永井玲衣さんは晶文社という出版社のサイトで連載をしていて、それが書籍化されたものだ。ジャンルは哲学エッセイ。このジャンルの妙味は日常を少しだけ違うレンズを通して見せてくれるところだ。

僕は「待つ」と題された章が好きで、ここで永井さんは「待つ」ということについて考えを深めている。通信制限。回線落ち。話の途中の沈黙。待たされることにはいつも悪いイメージがある。僕たちはいつでも急いでいて、待つことをどうにかして排除しようとしている。

速さ、なめらかさ、淀みのなさが価値である世界へのささやかな抵抗。舌なめずりをした資本主義の触手が、わたしたちの目を覆い隠す前に。便利と安全をうたいながら、脆さや問いかけ、ただ存在するということの排除を宣言される前に。(『水中の哲学者たち』P.106)

この本は3冊のなかで最後に選んだ。どうしても決まらないので、書店に行ってその時気になる本を二冊買って片方を送ろうと思った。ちなみに哲学エッセイというジャンルの本は最近他にもいくつか出ている。作家志望の無職の青年がヨーロッパ中を旅する『人生ミスって自殺しないで、旅』(諸隈元著)や、カウンセラーの著者が、利用者の相談をもとに心を考える『心はどこへ消えた?』(東側開人著)など。気になったら読んでみてほしい。

2.アゴタ・クリストフ『悪童日記』

この3冊を選ぶときには、やたら難解な本はできるだけ避けようと思った。むしろ平易な本を。そして、平易に書かれた小説といって最初に思い至ったのはアゴタ・クリストフだ。この『悪童日記』は、児童文学のような淡々とした文体で書かれている。書き出しはこう始まる。

ぼくらは、〈大きな町〉からやってきた。一晩じゅう、旅してきた。おかあさんは、眼を赤く腫れ上がらせている。おかあさんは大きなボール紙の箱を抱えている。ぼくら二人は、衣類を詰めた小さな旅行カバンを一個ずつ提げ、さらに、おとうさんの大きな辞典をかわるがわる抱えている。腕がだるくなると交替するのだ。(『悪童日記』P.5)

というのも、アゴタ・クリストフは第一次世界大戦の際にフランスに亡命したハンガリー人で、母語ではないフランス語でこの小説を書いたからだ。複雑な言葉も凝った綺麗な文体も使うことはできない。この小説は戦線から疎開してきた双子の少年が主人公である。クリストフ自身が14歳のとき、当時の教育政策のために家族と別れて寄宿学校に入学されられる苦難を経験しており、これが小説の元になっているとされる。なので『悪童日記』には文体の軽さを超えた厚みのある内容が詰まっている。

『悪童日記』は、第一次大戦の戦乱のうちのハンガリーを、当事者の子供たちの目から描いた作品だ。こうまとめてしまうとどこにでもありそうなものに思える。特異なのは、この子どもたちが異様に聡明なところだ。

双子は毎日欠かさず勉強をし、大人たちから、そんな礼儀正しい言葉を使うな、とおびえられたりする。それだけに子どもたちの眼には、どこか私たちとは距離を感じるところがあり、独特の感覚がある。

3. シモーヌ・ヴェイユ『重力と恩寵』

魂の本性的な動きのいっさいは、物質的な重力の法則に類する法則に支配されている。(『重力と恩寵』P. 11)

この本は、シモーヌ・ヴェイユという20世紀初頭のユダヤ系フランス人哲学者のノートの抜粋だ。『水中の哲学者』には神の実在というトピックに触れている箇所があった(P42 ~ )けど、これに関連して著者の永井さんはTwitterでヴェイユの名前をあげていた。

ヴェイユは人並外れた共感力をもった人だった。伝記には子供のころ、中国には飢餓で苦しんでいる人がいるのに、どうしてあなたたちはそんなに楽しそうなのか、と大人を咎めたというエピソードがある。私たちも、「外国にはご飯が食べられない人もいる」といった事を食事の場で聞くことがあるだろう。しかしそれは母親が子供に食事をさせるような方便であって、子供がそれを本気で言うなんて聞いたことがない。

その後大学教授資格を得たヴェイユは、労働者の過酷な状況を身をもって体験するために休職、女工として働きはじめる。しかしヴェイユはもともと身体の弱い人だったので、身体を壊してしまって一年で頓挫した。と、見るからに生きづらそうな人だ。そんな人が行きつく先はどこか。餓死である。ヴェイユは35歳で、病院での拒食のすえ栄養失調で死んでいる。というのも、この時ヨーロッパは戦火に包まれており、病院とは亡命先のイギリスの病院なのだ。ヴェイユは置き去りにした祖国フランスの人々のことを想ってしまった。

ということで、ヴェイユが書き遺したものは多くない。その裏で、ヴェイユは思索を数冊のノートに死ぬまで書き連ねていた。それがこの本だ。ヴェイユの原ノートはばらばらで、脈絡はなく、多岐にわたる分野について書かれている。『重力と恩寵』もそれを元にしているので、ばらばらであることに変わりないのだが、それでも一冊の本として読める強さがある。最初の一章を読んでみよう。

つねに覚悟をしておかねばならない。超自然の介入がないかぎり、あらゆる事象は重力にしたがって生起する、と。(『重力と恩寵』P.11)

タイトルにもなっているのがこの重力という概念だ。わたしたちが物理的な重力に逆らうことができないのと同様、わたしたちの魂にも、あらがうことのできない力が働いている。それが重力である。そしてクリスチャンであるヴェイユは、恩寵(Grace, 神の介入)のみはこれに抗することができるものだという。

これを読んでいる私たちはクリスチャンとは限らないので、恩寵ということを普通に論じるのには抵抗があるかもしれない。しかし、私たちの心の動きを方向づけている大きな力がある、というのは腑に落ちる考え方だろう。

それでは、重力はどのように作動するのだろうか。ヴェイユのもう一つの用語に真空というものがある。真空とはすぐに消え去ってしまう心の余白のようなもので、何もわからないようなもののことだ。

例えば、私たちは他者のことについてほとんど何もわからない。ここには真空があるはずなのに、何も知らないのは堪え難いことなので、重力がはたらく。私たちは想像力でその余白を埋め尽くしてしまって、まるで何でも知っているかのような顔をする。これがヴェイユの言うところの悪しき想像力だ。

真空を埋めつくす想像力のはたらきを、自身のなかで不断に宙吊りにしておかねばならない。(『重力と恩寵』P.42)

ヴェイユは「想像力を宙吊りにする」ことが解決だと言う。何もわからないことを、わからないままにただ見つめる。ヴェイユの晩年の手記には次のような記述がある。

哲学に固有の方法とは、解決不可能な諸問題をその解決不可能性において明確に概念化し、そののちそれらになにも付加することなく、じっと、倦むことなく、何年も、なんの希望も抱くことなく待機のうちに観照することなのだ。(シモーヌ・ヴェーユ『カイエ4』冨原眞弓訳、みすず書房、P559)

ここでは、わからないことをわからないままに見つめること、これが哲学の営みだと断言している。というように、この本と一冊目の『水中の哲学者たち』は共通するところが多い。哲学は水中でもがくことに似ている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?