OVER DUB THE RIVERライナーノーツ

2005年6月29日にリリースしたOVER DUB THE RIVERは当時自分が出来るコラボレーションを全身全霊でやったアウトプットだった。

最近、根本的に自分の考え方や行動基準が変わってないことを改めて感じることが多い。

そんな日々の中、ふと荏開津さんに言語化いただいたこの文章を久しぶりに読み返して、生きててよかったと心から思えたことを残しておきます。

テキスト:荏開津 広

サウス・ブロンクスの瓦礫の中から何が生まれたか、ということを思い出してみると、音楽の可能性に満ちた素晴らしさに気がつくことになる。

都市計画の失敗で、1950年代には小奇麗な住宅地だったサウス・ブロンクスが960年代後半には、完全なゲットーになっていた。その当時の風景はマーサ・クーパーなどが撮影した写真に残されているが、まるで爆撃された後の光景としか思えないものだ。ドレスデンの風景がどれだけ変わったのか、第2次世界大戦に詳しくない僕は、かの地の友人から聞かされるだけで終わっているが、サウス・ブロンクスの風景が平常時のものだとは信じ難い。そして、その廃虚から生まれたのが、高校ドロップアウトを含む少年/少女たちのムーヴメントであり、それが音楽的/視覚的/身体的なつまりライフ・スタイルを包括することが可能な、またもう一つのユース・カルチャーの誕生だった、という時、アートを信じることが出来る。

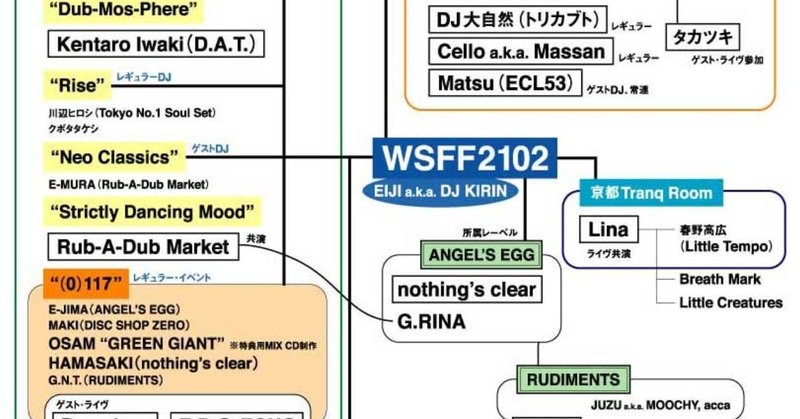

日本はおそらくひどいことになっていくだろう。今でも十分にひどいって?だが、これからまだまだ状況は悪くなっていく。スリム・スミスが歌った曲を思い出す。もう10年以上も経済は停滞し、かつて英国病と呼ばれた現象と同じものが日本を蝕んでいる。そして、その時にこそ、音楽をやることにどんな可能性が秘められているか、そのことをWSFF2102のこのリミックス・アルバムは教えてくれるだろう。

クリエイターのネット・ワーキングが貨幣に変えることを拒否するものとして、ここでは音楽となって集められている。経済活動に全てを換算していって、どうしても計算がつかないもの、金で手に入らないから、貴族が仕方がなく釣り上げて手に入れたもの、ニューヨークのストリートで物乞いをしながら『俺なりのスタイルでNOと言ってるのさ』といったムーンドッグというアーティスト、まったくアートとはそういうものだ。そして、WSFF2102はそのことを実践してきた人間たちだ。資本主義を正当化する要素は何か?もしくは、リバタリアンが何を信じているのか?その答えを僕は知らない。しかし、貨幣に換算出来ないものが世の中にあることは知っている。日本が死に体だから、そうした領域を本当に確保するのがどれだけ大切なのか、そのことが分る想像力ぐらいは持っている。(もちろん、このCDには値段はついている)しかし、ここで集められたものは、同じ量のコインでは買えないものなのだ。文字通りの大作。じっくり体験してほしい!

荏開津 広(ONE HAND CLAPPIN’)

text,concept,dj

http://blog.livedoor.jp/angels_egg/archives/cat_1169900.html#26591507

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?