映像詩「水の環」上映会

国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。

これは、誰もが知っている小説、川端康成「雪国」の冒頭だ。最近、なぜかこの文章を目にする機会があって・・・というかそもそも有名な文なのに、あまり引っかかってこなかった自分の感性の無さというだけなのかもしれないが、この文を解りたいなと思う事が続いた。紛れもなく、その一つが、この上映会だった。

この上映会は、哲学者であり明治大学准教授の鞍田崇氏がファシリテーターを務めたもので、奥会津で撮影、製作されものだ。明治大学総合芸術系「環境人文学」プログラム、映像詩「水の環」として、構内で上映会が行われた。今まで峠を越える事でしか訪れる事ができず、冬の間は豪雪地帯で、その峠すら封鎖されてしまう奥会津の人々の生活を映像として綴っている。鞍田さんはそれを「虫の眼」で撮影されたものと表現していた。つまり、村の生活の中に溶け込みながら、撮影されたものということだろう。また、対談として、この映像の制作者である茂木綾子さんと奥会津に開通した悲願のトンネル内壁の特殊なシークエンスデザインをした韓亜由美さんが、ゲストとして登壇した。

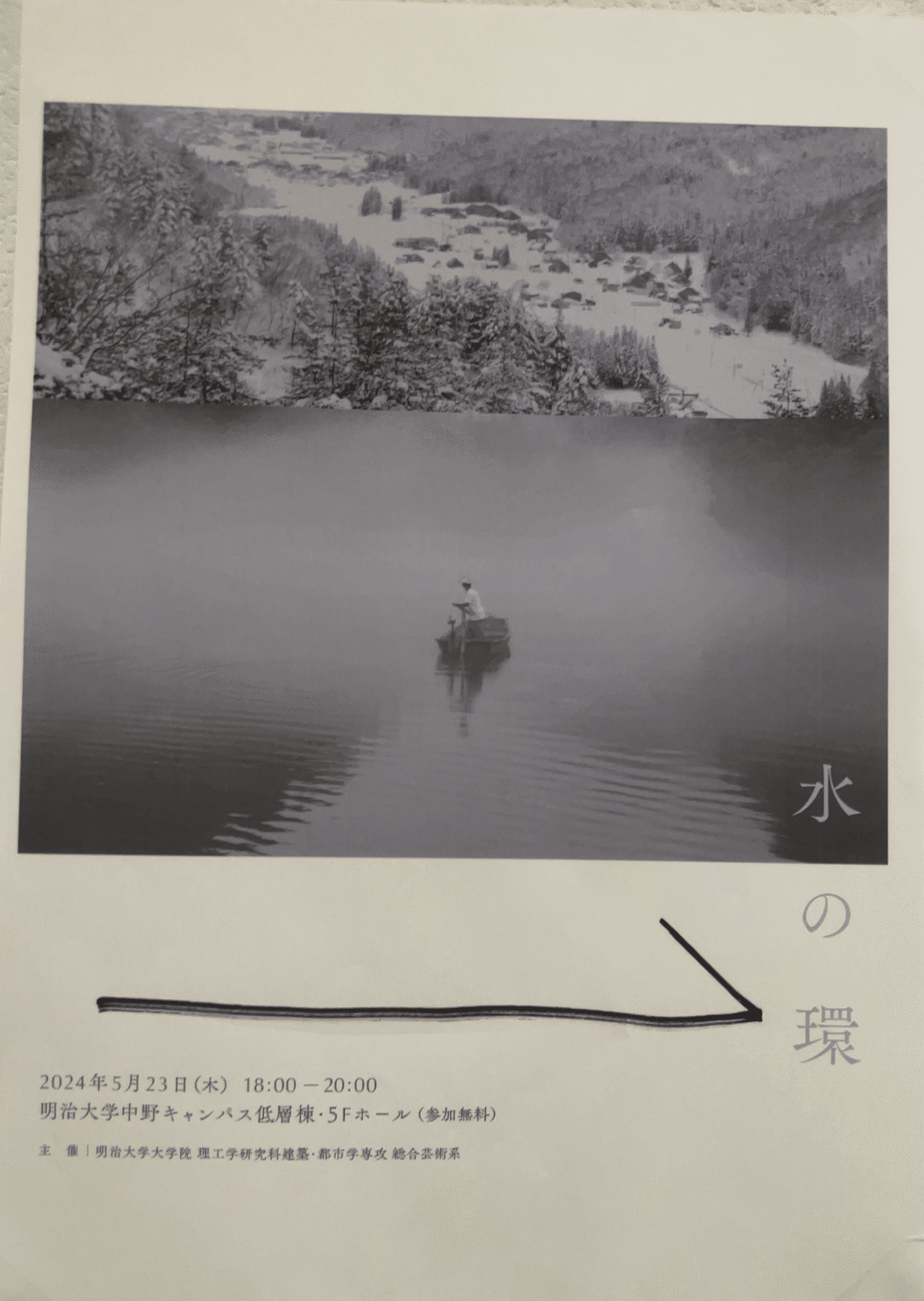

鞍田さんは「民藝」の本を読んだことがあるだけで、実際の講義を聴いたことはもちろんなく、恥ずかしながら「民藝」というものが見直されてブームになっていたという状況も全く知らず、本で知ったという私は、通りすがり的な興味で明大に足を踏み入れた。きっかけとなったのが、こちらの写真、鞍田さんが上映会の告知に使ったものである。

私は、この写真を見た瞬間に黒土三男監督の映画、藤沢周平原作「蝉しぐれ」の中にある場面、武士が川に浮かぶ船の中に横たわった引きの映像を思い出していた。同じく東北の小さな藩を描いた映画であり、台詞でも人でもなく風景が語り芝居しているかのようなシーンが多くある。その意味でこの告知写真とどうにも重なってしまったのかもしれない。

奥会津の住民の悲願のトンネルは、福島県大沼郡に位置する国道401号「博士トンネル」と呼ばれ、全長4,503m、福島県管理として最長規模のトンネルで博士峠(旧道)のバイパスとして2023年9月10日に開通した。この博士峠が、周囲を1000m級の山々に囲まれた豪雪地帯に暮らす人々にとっては内と外の最後の障壁であったという。

この映像詩は、そのトンネルを抜けた先の景色である昭和村の自然の音から始まる。「水の環」と題された映像はその題名に相応しく、都会ではどんなに頑張っても録ることのできない自然の水流、水飛沫、水泡の音から、風景の映像へと誘われていく。都会で水の音を録ろうとした時(まずこのシチュエーションが無いと思うけれど)、生活音はノイズでしかないが、ここでの生活音はノイズではなく「水の環」という映像を構成する重要な要素だ。映像は、淡々と進んでいく。積極的なカメラワークではなく、そこに起こることや、住民が話そうと思うタイミングまでじっと待っている。からむしを編んでいる住民が表情を変えずにポツポツと話し出す。言葉と風景音以外、余計な音は一切ない。すごく静謐な時間だ。でも、同時にある種の居心地の悪さみたいなものを私は感じてしまった。話が途切れた時の「間」とか、なんとなく住民の表情が無表情=怒っている??と思ってしまうのは、詰め込まれた現在の生活の中で「無い」ということを自動的に避けようとしてしまうからなのだろうか?それとも、「村社会」という言葉の悪い面での印象を植え付けられてしまっているからなのだろうか?この映像の中に流れる時間に慣れるまでに少しかかるが、自然と自然音の方に吸い寄せられる。人ではなくて自然の方に気づくと意識を持っていかれてしまう感じだ。そのうちに映像詩が進むと、私が、告知用の写真で見た景色と、その船を漕いでいる方が映る。その彼が「毎日、景色が変わりますからね」と一言話し、周りには水墨画のような景色がある。おそらく人は、自然の中に自分を見出す時、当たり前に無口になるのだろう。必要な「間」なのだ。そして、この映像詩が終わった後に気づいたのは、博士峠の先にあったのは、映画やメディアで演出されたものではない手触りのある昭和村の日常だった。

そして、この上映会後の対談で、非常に印象に残る話があった。私は、この映像詩は、今、大学構内で行われているような上映会を目的として、トンネルの先にある村の生活やその景観の美しさを外部の人へ演出なく紹介するものと思っていたのだ。しかし、目的はもっと別にあるという。それは、この作品を、村の人たちに観てもらうことだという。つまり、村の人たちに作品を通して、この昭和村や自分達の姿が外部からどう見えているのかということをカメラを通して客観視してもらうという目的だ。そして、どの段階での話で何を映したものかは分からなかったが、撮影された映像を観た村人が、「これは昭和村の”赤”じゃない」と言ったという。おそらくは、映像の色味に対する指摘だ。カメラ(とそれを操る人)が調整する「赤」という色と昭和村の人たちが見ている「赤」の色味が違うというのだ。これはとても興味深いなと思った。

その話を聞いた時に、私はふと冒頭に書いた川端康成の『雪国』の文章を思い出したのだ。

国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。

この冒頭・・・この文章読んだ瞬間、電車の中にいません? 電車か車の中から見た景色を想像しませんか?これ電車に乗ってますよね、読者の視点が、確実に。当たり前なのですが、何で中から見た景色を自動的に想像してるの?と。当たり前すぎて何言ってるか分からないかもしれないので、この文章の英訳版をみてみる。

The train came out of the long tunnel into the snow country.

これ、世界観が一変しませんか? 完全にドローン視点なんですよ。幽体離脱してしまった・・。上空というか、俯瞰の視点になってしまう。電車には乗っていないんですよ。そして、これって、言語の性質上、主語を明確にしてるかしてないか、とか、自分を空間の中に捉えるか外に捉えるかみたいな話になる。こういう差に関しては、最終的に日本語と他言語の話になってしまう。日本語は、口を開けた時に自然とに音となって出てくる母音を主体にした数少ない「母音語」の性質を持ち、英語や大多数の言語は、言葉を発するために舌や唇で空間を切り分けて音を出す性質を持つ「子音語」である。言葉は周囲の自然環境に影響を受けてその音を真似するところから出来上がったものだ。だから、言葉で物事を認識する人間は、言葉の性質によって空間に溶け込むか、自と他をはっきり区別するかという物事の捉え方が、決定づけられるという論だ。この辺りは、子音と母音を処理する(聞く)ときの右脳と左脳の働き方の違いという部分も大きいという。

何が言いたいかというと、昭和村の方が見ている「赤」は、母音語視点の「赤」であり、昭和村の自然や文化に溶け込んだ内側から見た「赤」だ。それに対して、カメラの映像にある「赤」は、ここでいう英訳文のような外側から俯瞰した子音語視点の「赤」に近いのではということだ。

どんなに解像度を上げようが走査線数を増やそうが、編集の有無に関わらず、撮られた映像は、「子音語文化」的な視点で切り取ることと色番号として明確に区別し認知することで構成されている。どちらが良いとか正解とかいう話では無くて、この映像詩を見ている私たちも、これからトンネルを使ってこの村を訪れる人も、目にしている風景はそこで生活している人が見ているものと同じ景色なのに全く違うものであるということだ。「民藝」の持つ色彩は、母音語的な色彩、つまり、その土地の人が普段目にしている空間に溶け込んだ言ってみれば「四季彩」と言えるものなのではないか?だからその空間ごと捉えなければ、美しさが捉えずらいし、それが歪とか不足と表現されたり、違う場所で展示された時に違和感があるのかもしれない。取材でも体験でも近づくことはできてもとらえる事はできない、その空間で生活していく上で見える認知される色彩なのだろう。同じ作品を観て、村の人たちは外部の人たちが見ている色に出会い、村を客観視する。そして、私達はそこで生活しないと見えてこない色の存在に気づく。村の人たちの言葉、自然の発する台詞を聞き取ろうと耳をそばだて、その地域にもぐるようにして撮られた作品だからこそ、その塗りつぶされてしまう小さくて実は大きな差に気づけたのかなと思った。

対談の中で、トンネルの内壁のシークエンスデザインに関わった韓さんが、受け身にならざるを得ない圧倒的な自然とトンネルという能動的に作られたもの、この2つを考えた時に、トンネルを地域の環境の中に組み込みたいという思いが強かったと話されていた。ただの灰色の通り道ではなく、トンネルを通る度に自然の変化に気がつくきっかけとなって欲しいという希望が込められ、至るところにテクノロジーを駆使した工夫がある。しかし、同時に、昭和村が残っているのは、長い間峠や雪に閉ざされ、自然と折り合いをつけざるを得ない文化が育っていたからとも言えると言っていた。どんなに考えられた開発も、自然破壊には変わりがないという部分が大前提としてある。トンネルを機にその文化が失われる可能性だってあるわけだ。そこに住んでいる人が見つめる昭和村の「赤」と外部の人が捉える昭和村の「赤」はどうしたって違う。この映像詩の中で、村に50年以上ぶりに子供が誕生したという出来事があった。トンネルの開通とともにそれは村の希望の象徴として描かれていたが、私には同時にこの50年という時間の長さ、閉ざされていた時間と空間の重さと違いを感じずにはいられなかった。

この映像は作っていくうちに、人ではなく、村でもなく「水」が主役になったという。最終的に水の営みの中に人が点在している姿をとらえたものとなった。トンネルができるまでの紆余曲折も、50年という人間にとっては決して短くない時間も点在する営みの一つとして包括し、循環していく。母音語視点で撮ろうとした作品は、最終的にその視点を残したまま、子音語視点を包括していった。言葉というものが、生まれた土地の影響を受けているというならば、それはたとえ同じ言語であっても差異があるという事だと思う。そして、その差異は、差異を差異と認識することでしか始まらない。今、どちらの視点で見ているのか、そしてつくりたいのか?でも、つくられたものを見た人はどうなのか?ここまで考えてから、あらためて、雪国の冒頭を眺めてみる。

The train came out of the long tunnel into the snow country.

これ、もう一度よくみてみると「国境」という言葉が落ちている。「国境」という子音語視点では絶対落とせないであろう単語を訳者が意図的に落としたのは、母音語視点と子音語視点が交錯した結果、辿り着いたもうそれしかない答えのように思えた。(この辺の研究はおそらくたくさんされているので、私が簡単に語って良いものではないけれど)でも、そこに訳者の感動が伝わってくる。

上映会も対談も終わった最後に、トンネルの中をひたすら走り続けている映像が流れた。この映像がまた素晴らしかった。(文章を書こうと思ったのも最後のこの映像の存在が大きい)。

このトンネルは4kmある。文字通り物理的、心理的な「国境」を超えるために必要な距離であり時間だ。トンネルとしては決して短くはない4kmの中で、自分の捉えた主観に対して客観を映し出したり、その逆であったり、このトンネルの存在は、自分の経験や見てきたものの本質を映し出す水鏡のような時間になるのではないか。母音語的な要素と子音語的な要素が交錯する時間だ。トンネルに入った時の風景、出る時の風景は通過する人たちの心に何を映すのだろう。トンネルが生活の一部として、水のように循環し物と人を運び、その結果、この土地の民藝の色彩はどう変わっていくのだろうか?または変わらないのだろうか?流れ込んだ組み込まれた『水の環』のその先の色が私は今とても気になっている。

長々と書いてしまった…。

この上映会に行ったきっかけが、非常に些細な興味であったこともあり、文章にするとは思っていなかったので、文章中に記憶違いがあるかもしれないです。何よりも、この作品やこの作品を上映している時間がとても心地よく、考えることも多かったです。このような機会をつくっていただいたことに、鞍田崇さんを始め、登壇された方々、制作に関わられた皆様に感謝をしたいと思います。というか、制作された過程の膨大さや作品自体含め、もっと多くの人の目に耳に触れてほしいなと思いました。サウンドデザインとしても最高だと思うので、耳だけでも追ってみたい。とにかく、あらためて、もう一度観る機会をと強く思う作品でした。

どこかでまた上映しないかな・・・←これが一番の感想かもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?