シークレットレポート(解読編)

日常から何か発見があったり、ふと面白いことを思いつくと、僕は何でもスマホのメモ帳に書く方です。

以前気が向いてこのメモ帳をTwitterにあげたら「何書いてあるか全然分からん」

「厨二病ww」

と酷評の嵐で

何のことか解説して欲しいとある人から言われたので、需要はありませんが解説していきたいと思います。

About Do(行動について)

「あなたは単3電池何本分?」

自分にどれだけにキャパがあるか、夢中になっている時は意外に分かりにくいものです。

人生何か動けば必ずエネルギーを消費します。

恋愛も、勉強も、ゲームも、確かに自分のエネルギーを消費していて、全てを選び取ることはできません。

例えば

仕事:学習:恋愛:交際:趣味=5:4:3:2:1とでもおくと、10本の乾電池(キャパ)ではどれかをセーブするかコミット度を抑えなければいけません。

何かを諦めたくない人にオススメなのは「並列つなぎ」です。

小中学校でやると思いますが、並列つなぎでは2つの抵抗に同等の電圧(エネルギー)がかかります。つまり複数のことに共通点などを見出し、シナジーの生まれたものを同時並行で進めること。

ただし、知っての通り並列つなぎでは、抵抗(負荷)が大きい場合、多くの電流(体力)が必要になります。

「一に体力、二に気力、三、四無くて、後に学力」とはよく言ったものだと思います。

「ドアを開けようとしても開かない。 カギは別の部屋においてきたよ。」

自分の今の力で簡単に乗り越えられない場面に出くわすと「壁にぶち当たる」とよく言いますが、大抵の場合それは壁でなくドアであることが多いです。

壁のように力の量で押せば壊したり乗り越えられたりする訳でもなく、もっと鍵穴をピッキングするかのような、繊細な答え探しだと思います。

そして無理してピッキングせずとも、鍵の素材や鍵そのものは別の部屋(世界)にあることがあります。

脱出ゲームはやったことがありますか?

脱出ゲームは最初は通れない扉だらけですが、意外な場所から鍵が見つかり、一つ扉を開けると芋づる式にカギが見つかります。

世にはラテラルシンキング(水平思考)と呼ぶのでしょう、道を塞ぐ大岩は乗り越えるのでなく、一度戻り回り道する方が自分のためです。

「ASAP→During Whileを消せ」

何かを頼まれる時はASAP(As soon as possible: 出来るだけ早く)で頼んでくる人がほとんどです。

でも、すぐにその仕事に手をつけられるほど、皆さん暇じゃないと思います。

「土曜から日曜の間」とか、「夏休みの間」といったように「◯◯(名詞)の間(During)」と自分に言い聞かせれば、明確なスケジュールが立ちやすいです。

ただし、「◻︎◻︎(主語)が△△(述語)している間(While)」は危険です。土曜から日曜と同じ意味ですが「学校が休みの間」というと定義が曖昧なので、自分にタスクを課しにくいです。

「××(期限)まで(By)」はいつから始めるかが明確でないので、By▶︎Duringも大事ですね。

「忙しい」=「心を亡くすこと」

とある牧師さんから教わった言葉なのですが、「忙しいとは心をなくす」ことだそうです。

左側のりっしんべんは「心」を表し、右の「亡くす」はそのままの意味です。

ただ、ここでの「心」と「亡くす」は非常に曖昧な言葉で、何を指しているのか非常に分かりにくいです。

僕は大学2年のとき、三菱商事という会社に惚れ込みました。

商社は自分の肌に合わないことは分かりながらも、その「余裕」に惹かれたのでした。

確かに寝る時間もままならないはずなのに、悦んで仕事を受け入れようとする余裕が仕事を引きつける。

忙しそうな人に誰も仕事は任せたくないです。

僕も常に「暇」と言い続けていたら、見える世界が変わりました。

「心を亡くす」=「余裕を亡くす」だと僕は解釈しましたが、紛れもない事実は「忙しい」は主観に依存するものだということです。

多くの人が悩む、傷つけ合いや自信の喪失も実は主観でどうにでもなる問題です。

「×××と言われたら傷つく」▶︎「傷つく基準は自分の経験量と寛容さに依存」

「自信がない」▶︎「自信=自分が凄いと錯覚」

この話の終着点はおそらく西田幾多郎の「主客合一/主客分離」の思想に行き着くと思いますが、この話は難しすぎるので、僕は語れないです。

興味ある人は西田幾多郎 『善の研究』 読んでみてください。

About Being(あり方について)

陽キャ(太陽/星)と陰キャ(月/隠者)

最近の若者言葉では、陽気でリア充な人間を陽キャ、その真反対の人間を陰キャと呼びますが、これはあまり正確な表現でない気もします。

「陽」と「陰」は元来、中国 陰陽思想に基づくもので、

陽:活動のエネルギー

陰:静寂のエネルギー

という意味です。

静と動は表裏一体で、本来一人の人間がどちらも有しているもの。

しかし、陽と陰のどちらにより惹きつけられるか、それは個人差があると経験上思います。

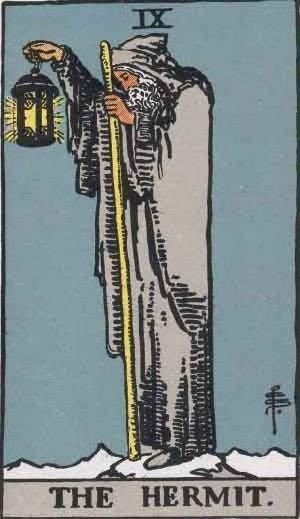

この説明にあたり、タロットの大アルカナ 2枚を紹介します。

17番目のタロットは「星」(高揚・憧れ・感動)

明るい未来への希望と期待

幻想の域を出ず、現実離れした夢

理想が覆された時に幻滅する

9番目のタロットは「隠者」(模索・熟慮・閉鎖)

思考を重ねて精神的悟りを得て、気持ちの安寧を得る

目立つ行動は必要とせずとも、内面は充実している

導く人を自ら選び、慎重に悟りを伝える

陽キャと陰キャの大きな違いは何に充実を感じるかと何のために生きるかであって、

陽キャ - 自らが光り輝く「星」となるための人生 - 生き甲斐は見える結果

陰キャ - 外界に意味を見出す「隠者」の人生 - 思考深きオタク

ワンキャリアの執行役員で作家でもある北野唯我さんはこの対比を「太陽と月」と呼んでいて、これも非常に納得のいく表現でした。

惑いし断言

僕も今はこうして、noteで自分の思想をダラダラと展開していますが、何もこの哲学に自信があるわけではありません。

このnoteの前半でも「自信=自分が凄いと錯覚すること」と定義しましたが、自信とはある意味での諦念(レジグナチオン)だと思います。

諦念は森鴎外好きなら知ってる言葉だと思いますが、「諦」はもともと仏教用語で「物事に対する執着をなくして悟りを開き悩みや迷いから解放されること」という意味です。否定的なニュアンスはないです。

森鴎外は大逆事件をきっかけとして、自己を貫くことを辞めて自らの社会的な立場を受け入れて心の安定を得ます(=諦念)。

達観→諦観→諦念は一連の流れにあり、物事を大きな視野で見(=達観)、道理を見極め悟りの境地に至り(=諦観)、迷いなき境地に達します(=諦念)。

つまり虫の目(ミクロ)から鳥の目(マクロ)に移行することが、最も自信をつけるのに有効だと断言します。

ただし、

惑うことなき断言=自分の世界が狭く、新たな成長の種はない

惑いし疑問=自らも迷っている状態では本質を射抜けど相手に届かない言葉

この話の続きは「キリスト教と神道」の話でしようと思います。

About Relationship(関係性について)

「広げる→重ねる→こいこい」

花札のルールは皆さん知ってますか?

花札は場の8枚のカードに自らの手札を重ねて、同じ月の札は合札として獲得、同じ月の札がなければ出した手札は捨て札です。

こうして、獲得した札で任意の出来役を作るゲームです。

議論もこの花札と同じようなものだと思います。

一方的に場の札を広げるような議論はただ発散し続けるだけで、個々人が言葉をその場に吐き捨てることと同義、つまり議論ではありません。

相手が出した札に自らの札を重ねる、相手の話を深掘り、そのエッセンスに自分の意見を重ねる、それこそ一人では生み出せない価値が生まれる「ミルフィーユ議論」で、はじめて対面で話し合う意味が生まれます。

そして、花札と言えば、やはりこちらのシーンでしょう。

こちらは2009年に公開された映画 『サマーウォーズ』のワンシーン。

ラストでヒロインのナツキは、世界を救うために花札で黒幕に挑みます。

このシーンで印象的なセリフは

「こいこい!!」

「こいこい」は出来役が成立しても、さらに点数を稼ぐために勝負を継続する合図。リスクを追いつつも挑戦を続ける合図。

出来役も上には上があるように、議論の終着点も上には上があるということ。

これで満足だと思った結果に対しても、失敗のリスクを負って「こいこい」を続けて終わりなき自分への挑戦を続ける。

「こいこい」をした回数だけ、議論のアウトプットの質は高まると思います。

「しんぴのまもりとATフィールド」

「しんぴのまもり」は味方のポケモンが状態以上にならなくなるという地味に強力な技です。

「まもる」や「みきり」といった1ターンだけ攻撃を無効化する技とは性質が異なり、その効果は長期的です。

「まもる」は連発することはできないです。

「まもる」は自らもすり減らしてるからです。

他者の言葉全てに対してバリアを張っていては、自分の世界を狭め、信頼を得ることもできない。

だからと言って、他社の言葉全てを受け入れてしまうことは、自らを保つことができなくなる。

だから、自分が状態異常にならないように「しんぴのまもり」を張って対話するぐらいが日常生活ではちょうど良かったりします。

そして「しんぴのまもり」と関係があるのが、ATフィールドです。

ATフィールド(=Absolute Terror Field: 絶対不可侵領域)は「新世紀エヴァンゲリオン」にて登場する「心のバリア(壁)」。

ATフィールドを貼るのはつまり「エロス/リビドー(生・性への欲望)でタナトス/デストルドー(死への衝動)を打ち砕く」ため。

つまり、生きる上で恐怖となる外敵を取り除くこと。

これは状態異常を防ぐ「しんぴのまもり」と同じこと。

リビドーとデストルドーはフロイトが提唱した概念ですが、非常に説明が難しいです。

言葉をフロイトのものそのまま拝借すると

リビドー… 自我境界をつくる力

デストルドー… 自我境界を壊し、原始状態(原子と分子の世界)に戻す力

この概念に基づくと、大衆に迎合しようとしすぎる現代人は、フロイトの定義では死んでいるのか生きているのか、僕には分からなくなります。

「苦しいならキリスト教 苦しめるなら神道」

ある人達との会話で「キリスト教と神道」が話題になりました。

「話を振られたり質問をされたらすぐに返せる人とそれができない人がいるが、その違いは何にあるか?」

その答えは聖書の存在にありました。

僕がこのnoteで書いているシークレットレポートもその主たる例で、自分の聖書(辞書)を持つ人間は自分の思考を日々整理してタンスに収納しているようなもの。

使いたいときに引っ張り出してこればいい。

一方で、質問されたらその場でじっくり考える人がいますが、こちらは非常に強いと思います。

どんな状況/多様性にも対応できるし、人との会話を糧にして成長しているということ。

前者の聖書を持つことはキリスト教。

迷えるものを救う哲学。

聖書を持つことは諦観すること、だからその先には諦念の境地で安定に至ることができます。

一方で、神道は厳しい。

八百万の神と信仰の対象は無数に存在し、広い世界で諦観することはできない。

決まり切った教典や聖書もなく、自分で感じ取り、自分で模索しなければならない。

だから自信がなければ自分の聖書を作ってしまう。

自信に満ち溢れていれば答えなき混沌の世界に身を沈めるのがいいかと思われます。

About Challenge(挑戦について)

好きは絶望 それでも好きと言えるか

少し前にNewsPicksが主催する「HOPE」という学生向けメディアのイベントで、北野唯我さんとベーシスト 休日課長さんのお話を聞いてきました。

そこで最も印象に残った言葉は

「一番の後悔は好きなのに好きだと言えないことである。

好きになることで傷ついてしまう。即ち、好きは絶望と向き合うこと。

でも、好きを肯定しないと前には進めない。これは覚悟の問題。」

何かを好きになって、その道を極めることは逃げ道を自ら塞ぐこと。

「好き」の思いが強いほど、その思いが裏切られたときは深い絶望に襲われるでしょう。

告白する前の状態はお互いの気持ちも分からない2人、どちらかが絶望のリスクを負って一歩踏み出さないと、それ以上の進展はない。

それは人に対しての愛だけでなく、コトやモノへの愛も同じこと。

アニメ「魔法少女 まどかマギカ」に登場する宝珠ソウルジェムは、まさに希望と絶望の象徴です。

少女たちはソウルジェムを使うことで魔法の力を得ることができるが、使用するたび透明な液体内に「穢れ(絶望)」が溜まる。

穢れに自らが呑まれると、肉体と精神は忌まわしき魔女へと化してしまう。

ある登場人物が闇堕ちしてしまう前のセリフは特に衝撃的なものでした。

「希望と絶望のバランスは差し引きゼロ。

誰かの幸せを祈った分、他の誰かを呪わずにはいられない。私達魔法少女って、そう言う仕組みだったんだね」

絶望の伴わない希望など希望ではない。

それでも人を希望へと突き動かすものは「覚悟」をおいて他にないのでしょう。

錯覚資産は不法入国のパスポート

僕はおそらく皆さんが思っているより、ずっと無能です。

事の成り行きで様々な経験を重ね、好き放題やっているだけなのに周りから「すごい」と言われ、別に大した能力も持ち合わせていないまま。

ずっと不思議だったんですが、「錯覚資産」という概念を知って、しっくり腹落ちしたような気がします。

例えば、

・営業成績全国TOPにマネジメント

・Webサイト作成やYouTubeチャンネル運営

・高校の学園祭では副実行委員長として抜本的改革

というと何かすごい経験のように聞こえますが、

・メンバーと話に話し、モチベーションを上げ続けた

・Webサイトはプログラミングスクールで学んだ型を使って作り、YouTubeは立ち上げの面白そうなタイミングに便乗した

・校庭が芝生になるということで目玉イベントの花火が中止になり、新たなイベントや模擬店配置を考えざるを得なくなった。

というと、大したことない泥臭い話に聞こえます。

ただ、後者の方がエピソードとしてはリアルです。

錯覚資産とは「勘違いさせる効果」のことで、嘘ではないけど「自分に都合のよい錯覚」のことだそうです。

この背景にあるのはハロー効果と認知バイアスの一種で、「1つのプラス属性に引っ張られて他の属性を過大評価してしまう」性質だそうです。

イケメン/美女だから仕事ができる、話が上手いからコードを書くのも早い、何のロジックもない決めつけですよね。

僕はこの「錯覚資産」がどうも「肩書き」のようで嫌いですが、確かに今までの人生で「錯覚資産」にはお世話になってしまいました。

そうでなければ、ここまで色々な経験を積むことができなかった。

錯覚資産は一個上のレイヤーの世界に入るための通行許可証(パスポート)だと思います。

同じレイヤー同士ではどんぐりの背比べだから、個人差はほとんどない。

だから差がつくポイントはもはやオーラレベルの話で、その根本がおそらく錯覚資産。

ただ、錯覚資産は意図せずに使うからこそ意味があるのかなとも思い、最近の就活の面接で「私は◯◯サークルの代表で…」「マーケティング会社のインターンで…」と言えば錯覚資産がつくという風潮は、少し的外れな気もします。自分への戒めでもありますが…

About Society(社会について)

「エリートというハンディギャップ」

面影ラッキーホールの「あんなに反対してたお義父さんにビールをつがれて」を初めて聞いた時自分にとってあまりにも衝撃的な歌詞で、全然自分の経験とは違うのに涙が流れてました。普段感動しても泣かないというのに。

強姦まがいなやり方で幼馴染とデキ婚してしまった男だったが、男は父親としての自覚を持ち始め、ついには反対していたお義父さんにビールを注がれるまでになっていた。

こんな歌詞が、順当に人生を歩んできた自分には、今はもちろん今後も絶対に書けるものではありませんでした。

自分は周りと比べたらレールを外れたのかもしれないと思っていましたが、それはあくまで自分の身近な周りと比べたらという話。

何も道を外れて生きるのが正解だとは全く思いませんが、一つ言いたいのは、普通に高校に入って、普通に大学に行く人生で、失っているものは大きいということ。それを忘れず傲慢になってはいけないと思います。

特に世にエリートと言われるような大学は、「その大学の学生というだけで一定の枠をはみ出た人間にはなれず、つまらない奴らの集団」と言われることも、たくさんの学生を見てきた今なら納得してしまいます。

この世に存在する世界に高尚も下賤もなく、全ては平等にリアルだという基本的な事実を私たちは意外に忘れやすいのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?