”名画座最後の砦”『伝説のカルト映画館 大井武蔵野館の6392日』刊行記念イベント

京浜東北線の大井町駅を出て、大通りを直進した。冗談のような晴天だった。左手を見ると、ソープランドの前で子どもたちがキャッチボールをして遊んでいた。右手遠くにかつて栄華を誇ったとおぼしい大きなキャバレーが聳え立っていた。そのとき、私は一枚のチラシを手にしていた。赤一色のチラシに、迫力のある大きな文字が印字されている……「第2回 全日本とんでもない映画まつり」……!

91年、後楽園にあったミニシアターでそのチラシをみつけ、インパクトに圧倒された。軽妙でC調な紹介文に誘われ、思わず開催地に足を運んでしまった。通りを直進した果てに辿り着いたそこは……大井武蔵野館!!

チラシの館名上部にこう書いてあった……”名画座最後の砦”!

1981年から1999年まで、大井武蔵野館という名画座が東京・大井町にあった。支配人は「うちは博物館じゃなくて探検隊ってやつ」と雑誌『シティロード』(92年2月号、エコー企画)で語った。そこへ行けば、知られざる、語られざる日本映画をさぐる探検隊の一員になれた。たしかに、当時毎年刊行されていた、ソフト化された映画を中心に網羅した『ぴあシネマクラブ』(ぴあ)や、いわゆる名作を中心に網羅した『日本映画作品全集』(キネマ旬報社)には載っていない映画がかかることが多かった。やがて私は、ネット普及以前の情報環境のなか、チラシを頼りにドキドキしながら大井町に向かうようになっていった。

『狂った野獣』(76年、中島貞夫)に衝撃を受け、『女獄門帖 引き裂かれた尼僧』(77 年、牧口雄二)にド肝を抜かれ、『草迷宮』(79年、寺山修司)に脳天をえぐられ、『徳川いれずみ師 責め地獄』(69年、石井輝男)に腸(はらわた)をえぐられ、『春秋一刀流』(39年、丸根賛太郎)に狂喜し、『鴛鴦歌合戦』(39年、マキノ正博)や『君も出世ができる』(64年、須川栄三)で脳内ダンスし、『天狗飛脚』(49年、丸根賛太郎)で脳内マラソンし、『江戸川乱歩全集 恐怖奇形人間』(69年、石井輝男)のラストで思わず「お母ぁさあん!」と叫んでしまったのは果たして脳内だけで済んだのだったかどうか?

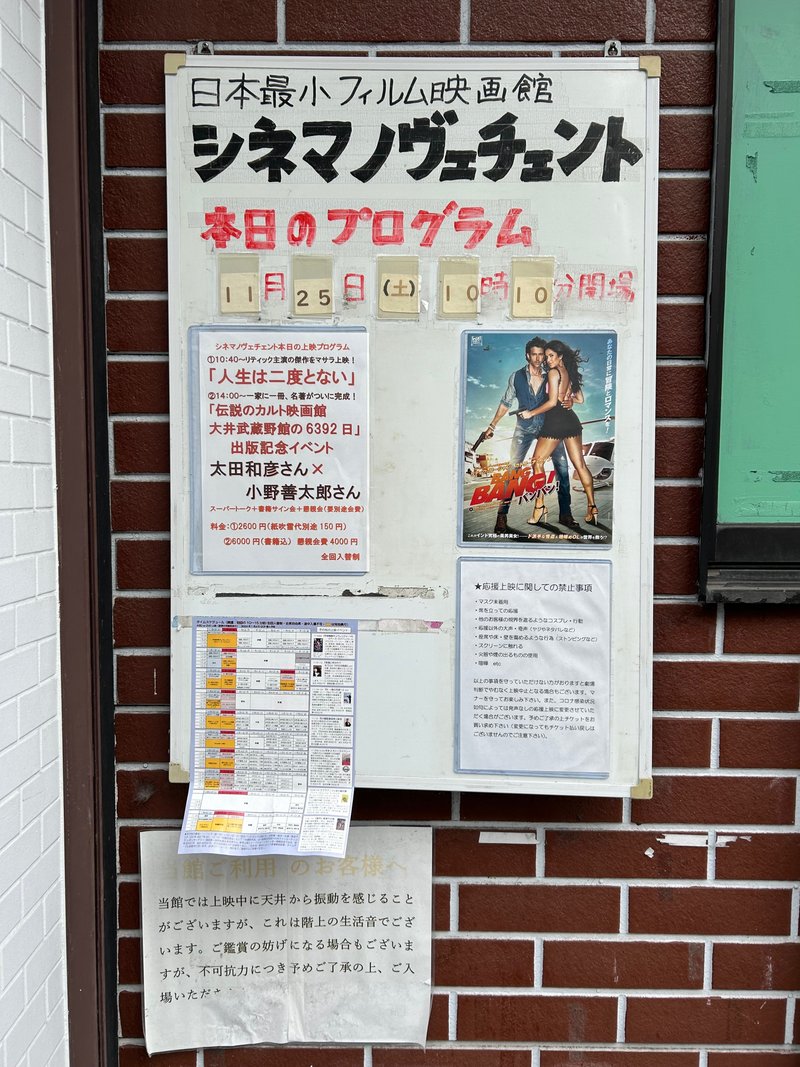

閉館から24年ーー『伝説のカルト映画館 大井武蔵野館の6392日』(太田和彦編、立東舎)という本が出た。関係者の言葉や観客へのアンケートが集められ、チラシやファンクラブ会報が再録され、全上映作品一覧が収録された一冊だ。11月25日、横浜市のシネマノヴェチェントで出版記念イベントが行われ”スーパートーク”が展開された。その模様をささやかながらお伝えできればと思う。

◉とんでもないお宝を発掘しようとする探検隊

「これほど語り継がれる映画館って、そうそうないんじゃないかなあ」と編者の太田和彦さんは語った。太田さんは当時、独自に大井武蔵野館ファンクラブ(略称:O.M.F)会報を手書きで作成して送りつけたほど、この映画館に入れ込んだ。編集者の朝倉史明さんは、この本を編んだ動機のひとつとして「いまある名画座のプログラムへの影響がとても強い」からだと語った。実際、大井武蔵野館の「探検」によって発掘された映画はいまや”カルトクラシック”としてファンの間に登録され、以前より容易にアクセスできるようになった。その功績は計り知れない。

なぜ「探検隊」的プログラムになったのか。86年夏以後配属された3代目支配人、小野善太郎さんは「お客さんに大井町まで来てもらうため」だったと語った。その嚆矢となったのが86年7月の「イカゲテ・パラダイス=和製ホラーの大逆襲」での新東宝映画『九十九本目の生娘』(59年、曲谷守平)上映。「大井町まで来るのは映画ファンのなかでもツワモノ、他の名画座で観尽くしたあとに来る映画館でした。教科書には載っていない映画を探して上映しました。ある種ショボくれた町にあったから生き残れたんです。シャレた町ならこんなこと、やらなくてもよかった」。

長らく語られることのなかった丸根賛太郎監督の時代劇『春秋一刀流』の発掘は、”大井武蔵野館の大発見”だった。「たまたま片岡千恵蔵主演作のフィルムのリストをみていたら『春秋一刀流』があったんです。長らく上映された記録がないからやってみようとなってフィルムを掛けてみたら、冒頭から戦争映画みたいで大迫力!」。

チラシの見出しや紹介文も主に小野さんが書いた。好きなフレーズは「とんでもない」「ぬけぬけ」「なんでもアリ」。上映副題の自信作は『実録 阿部定』(75年、田中登)と『エロス+虐殺』(69年、吉田喜重)の二本立てにつけた《愛と死を煮詰めて》。

石井輝男監督の『江戸川乱歩全集 恐怖奇形人間』は3ヶ月に一度上映する大井の名物作品だった。「小津や黒澤の名作はツッコめないようにできている。一方、石井作品を上映すると自然と客席がザワザワしはじめる。どう捉えていいのか、お客さんが戸惑っているのが伝わってくるんです。そこで一発、笑いが起こる。すると、これは参加していい映画なんだ、とお客さんに勢いが生まれる」。小野さんはこの映画のラストを場内で体験するのが日課になっていたという。「上映ごとに反応が異なるので、”今日の『奇形人間』”ができあがるのが楽しみでした。とはいえ”笑わなくちゃいけない”という感じになると面白くなくなっちゃうんですけどね」。新作『ねじ式』(98年)準備中の石井監督が上映にやってきたこともあったという。「お客さんの反応をたしかめていたんじゃないのかなあ」。

小野さんの話からは、映画館を続けるのが面白くて仕方なかったということがビシビシと伝わってきた。たしかに、いつも陽気さが漂う名画座だった。99年に閉館。最後の上映作は『ヘアピン・サーカス』(72年、西村潔)。上映後、幕は閉めなかった。いま、跡地にはマンションが建っている。小野さんは閉館後大井町へ足を運んでいないという。「行って、無いとイヤだから」。

映画館はすでになく、時代も恐ろしく変化した。だが、大井的「とんでもないお宝を発掘しようとする探検隊」精神は、どんな時代にも必要不可欠だ。誰かに新たな光を当てられることを、知られざる映画はいまかいまかと待っている。「発掘」精神を知る秘伝書として『伝説のカルト映画館 大井武蔵野館の6392日』を紐解いてみるのはどうだろう?

■書誌情報

書名:伝説のカルト映画館 大井武蔵野館の6392日

著者:太田和彦

定価:3,000円(本体2,727円+税10%)

発売日:2023年11月20日

発行:立東舎/発売:リットーミュージック

商品情報ページ:http://rittorsha.jp/items/23317411.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?