日本における古代メソポタミア研究史

1.はじめに

・本レポートについて

初めましてこんにちは、とらひこ と申します。動画制作を中心に、古代メソポタミアについての創作活動をしている者です。

このレポートでは「日本における古代メソポタミア研究史」と題して、日本において古代メソポタミアがどのように研究され、注目されてきたのかを紹介しています。好事家の浅学ゆえ稚拙な報告内容を含むかと思われますが、御関心を賜れば幸いです。

個人的な思いとして、古代メソポタミアに関する情報がいかにして日本に伝えられ、取り扱われてきたかについて、長らく関心を持っていました。古代西アジアの事柄が、近現代の極東アジアに位置する日本で研究されるまでには、どのような誘因があったのでしょうか。そして研究の潮流には、どのようなものがあったのでしょうか。

本レポートでは大まかな流れとして、戦前における研究史の潮流、戦後において研究が盛んになるまでの経緯、古代メソポタミアに対する社会的関心の高まりなどについて、順に見ていきます。

本レポートの目次

なお本レポートをまとめるにあたっては、SNS上のメソポタミアクラスタから多くのご助言を頂戴しました。ご協力をいただいた皆様には、この場を借りて感謝を申し上げます。ありがとう御座いました。

導入の終わりに、本文で取り扱う一部の学説について、以下のとおり申し添えます。

本レポートの一部には、現在においては研究史の傍流、あるいは異端として扱われているような論説が含まれています。ただしこれは、特定の説や主張に対する妥当性を検証しているのではなく、あくまで研究史における一つの潮流として扱っているにすぎない点、御認識いただけると幸いです。レポート中に登場する諸説の真偽については読者各位のご判断に委ねることとしており、批判やネガティブな御指摘については、とらひこの書き散らしたこのレポートの幼稚さに対してのみなさいますようお願い申し上げます(むしろ欠点や不足についてのご指摘をいただけると、泣いて喜びます)。

2.戦前

(1)情報輸入のはじまり

・開国、明治維新期

日本において古代メソポタミアが研究対象となるには、まず何より情報の輸入が大前提でした。そのため、日本における古代メソポタミア研究は、日本の近代化に端を発しています。

幕末の開国、明治維新を経て、日本には外国から自由に情報が入ってくるようになりました。欧米の様々な学問が流入しましたが、その中には、古代メソポタミアに関する研究や知識も含まれていたと考えられます。やがて、それら洋書から得られる知識を基にして、日本語でも古代メソポタミアの事柄を取り扱った書籍が著されるようになりました。

・国立国会図書館デジタルコレクション

「国立国会図書館デジタルコレクション」は、国立国会図書館に保管されている書籍等デジタル資料を検索・閲覧できるサービスです。あくまで現存しているものに限りますが、主に明治時代から第二次世界大戦頃に刊行された書物について検索するには格好のデータベースとなっています。古代メソポタミアに関連したキーワードを検索すると、戦前の日本の書物について、いつ頃どのようなものがあったのか、おおよその当たりをつけることが可能です。

(https://dl.ndl.go.jp 国立国会図書館)

デジタルコレクション上の書籍において、最も古いメソポタミアの記述は、1872年(明治5年)に文部省によって編まれた『史略 3 西洋上』に見出せます。本書は西洋史の概略を扱った本ですが、古代(「上古歴史」)の章で、アッシリヤ(アッシリア)、バビロニヤ(バビロニア)、フエニシヤ(フェニキア)など、西アジア世界の古代史を簡易に紹介しています。

文部省 1872年

(国立国会図書館デジタルコレクション内)

このほか、1874年、仏人ルジュールの著書を訳した『西史初学び 巻之上』や、1873年頃に出版された『万国史略 : 校正 巻之1』などにおいても、バビロン(巴比倫、バビロンヌ)やアッシリア(亜述、アッシリー)などの記述を見つけることができます。

西村茂樹(編) 1873-75年

(国立国会図書館デジタルコレクション内)

・情報輸入当初の特徴

この時期の古代メソポタミアに関する記述を眺めていると、いくつかの点に気づかされます。まず一つは、記述の分量自体が少ないということです。古代メソポタミアのみに焦点を絞った書籍は皆無であり、あくまで世界史の一項目として扱っているに過ぎないため、割かれている紙面は僅かです。

またもう一つ言えることとして、当然のことながらそれらの情報は、欧米の研究を土台としており、なおかつ欧米の価値観に根差したものばかりでした。そのため、学問上の重要性だけではなく、欧米において知名度の高い人物に関する記述が多くなっています。

一例をあげますと、ノアの子孫とされ、英雄として古代世界に名を馳せたとされるニムロド(寧緑、ヌムロード)、バビロン捕囚を行ったとされる新バビロニア王国の王ネブカドネサル(尼布甲尼撒、ニブカドニサル)、そして伝説上のアッシリアの女王であるセミラミス(瑟美拉弥)などは、複数の書物でその名を確認することができます。

日本は、元来キリスト教国でなく、欧米ほど古代西アジア世界への関心はありませんでした。また、明治維新以降富国強兵を推し進める日本において、実利を生まない知識は二の次、三の次でした。それらのことを鑑みると、当時日本にもたらされた古代メソポタミアに関する情報については、分量が少なく、かつ西洋世界において伝え継がれてきた伝説や聖書に依拠する内容が中心だったとしても、さもありなん、という気がします。

ただとにもかくにも、開国、明治維新を経て、外国から情報が入ってくるようになったことは、日本においても異国の古代世界——古代メソポタミア世界を研究する道が生じたことを意味しました。

(2)明治の研究環境

・東京帝大の歴史系学科

明治時代になって、日本に古代メソポタミアに関する情報が入ってくるようになりましたが、では、それを学問として研究する環境は存在していたのでしょうか。

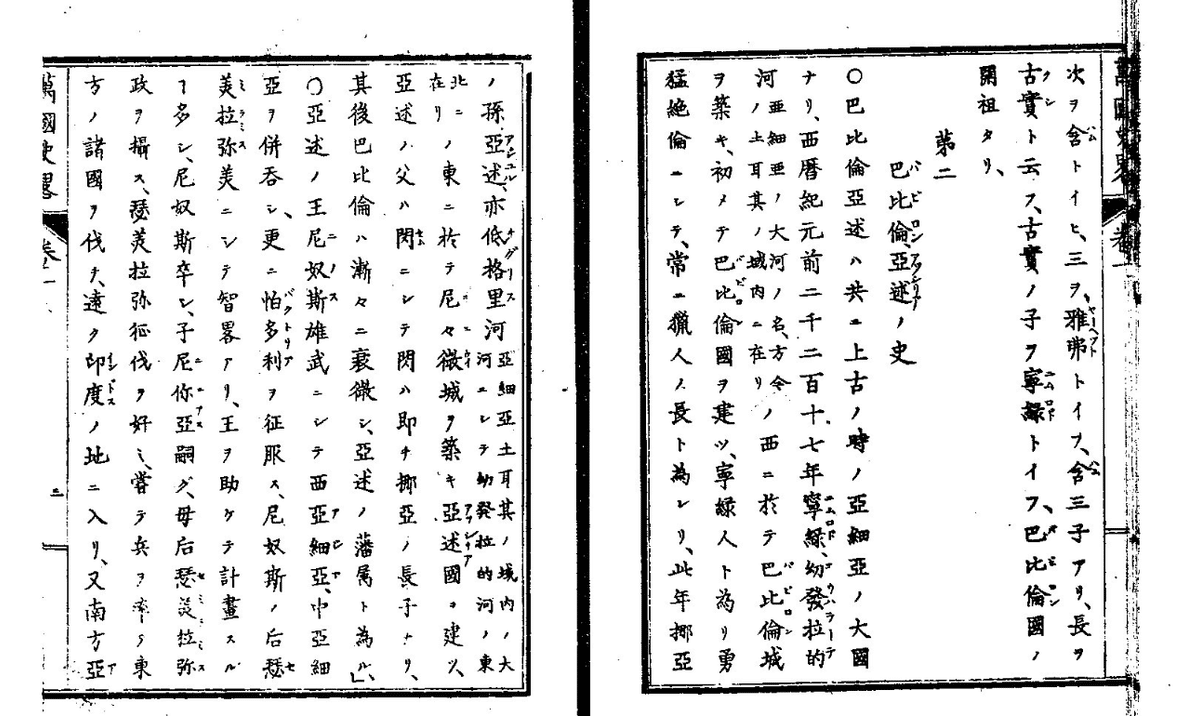

1877年(明治10年)、東京開成学校を母体として東京大学が設立され、更に1886年には工部大学校と合併して東京帝国大学となりました。既に1877年当時から、同校には「史学科」が存在しており、その後1889年の時点で、「国史科」、「西洋史学科」、「東洋史学科」という三つの歴史系学科が整備されるに至りました。

1903-04年頃撮影

(wikimedia commons / public domain)

・視点の欠如

「国史科」では日本の歴史を扱い、「東洋史学科」では主に中華世界の歴史に重点を置いていました。「西洋史学科」は、「史学科」以来の流れを汲む学科ですが、ヨーロッパの歴史を中心としており、古代オリエント世界にまで遡って考える視座はありませんでした。

当時の東京帝大の歴系学科において、国史科を横に置いておいておくとしても、東洋史と西洋史という研究軸であったがゆえに、いわばその中間に存在するオリエントやメソポタミアを研究するという視点自体が欠如していたようです。

繰り返しになってしまいますが、キリスト教国でない日本において、そもそも古代中東世界を研究する必然性はなかったといえますが、そうした点は、学問環境においても明白でした。

・史学会雑誌における掲載例

三学科が整備された1889年、東京帝大内に「史学会」という会が設けられ、その後「史学会雑誌」という機関誌が発行されるようになります。1891年の史学会雑誌第26号に、坪井九馬三の『「まだ」(mâda)王「でよけす」(Deiokes)考』が寄稿されており、これは同誌において初めて掲載された古代オリエントの論文と見られています。しかしながら後に続くような研究はなく、その後1900年代初頭まで古代オリエントに関する寄稿はなされませんでした。

この頃、古代メソポタミアへの関心として、宗教学――すなわちキリスト教など、西洋の宗教を研究する立場からこの分野を学ぶ者が現れるようになりました。しかし、それらはあくまで宗教学の立場から関心を寄せたものであり、歴史学の見地から研究を行ったわけではありませんでした。

このあとも、日本における古代メソポタミア研究(歴史学的知見に基づいた研究)については、少なくとも、大学における研究は活況を呈しているとは言い難く、アカデミックな立場から第一人者が生まれるまでには、長い時間を要しました。

(3)ハンムラビ法典の発見

・法制史からの関心

日本における古代メソポタミア研究が、未だ黎明期すら迎えていなかった頃、西アジアで大きな発掘成果がありました。

1901年撮影(イラン国内)

(wikimedia commons / public domain)

1901年、フランス隊の調査により、古代都市エラムにおいて「ハンムラビ法典」(正確には「ハンムラビ法典碑」)が発掘されたのです。この碑文は、ほぼ完全な形が残っている法典としては世界最古の法典であり、欧米でのメソポタミア研究にとって極めて重要な発見でした。

そして意外なことに、日本におけるメソポタミア研究史においても重要な役割を果たすこととなるのです。

というのも、ハンムラビ法典の発見によって、古代メソポタミアに関心を持つ人々が現れるようになりました。それは、法律あるいは法制史という視点からの関心でした。

・学者たちの取り組み事例

1908年(明治41年)、東京帝国大学法科大学長であった穂積八束は、宮中でハンムラビ法典の解説を行いました。1913年には、法学者の中田薫が『ハンムラビ法典とモーゼ法の比較研究』を史学雑誌(前述の史学会雑誌から改名)に寄稿し、また早稲田大学教授の遊佐慶夫は、1922年に『ハンムラビ法典ノ研究』、1935年に『古バビロニア法の研究』を世に送り出しています。また、少し時代はくだるものの、戦前戦後に活躍した東大法学部の原田慶吉教授は、1949年に『楔形文字法の研究』を著し、同年に朝日文化賞を受賞するなど学問的成果を上げています。

法制史からの古代メソポタミア研究という視点は、日本でメソポタミアという分野がほぼ認識されていなかった頃に端を発し、細々ながらも戦後まで続いていきました。ハンムラビ法典発見を契機としたこの視点は、戦前日本における古代メソポタミア研究の潮流の一つと言えそうです。

そしてまた、日本における研究史について述べる時、ハンムラビ法典の発見が与えた何よりの影響は、一人の男を動かしたことにあります。

弁護士を生業としていたその男の名は、原田敬吾。彼は、日本において初めて古代メソポタミア世界を組織的に研究しようとした民間組織「バビロン学会」を立ち上げた人物です。

(4)原田敬吾

・略歴

1917年(大正6年)に設立されたバビロン学会は、日本で初めての、組織的に古代メソポタミア研究を行う団体でした。アジアの東端において、アジアの西端について学ぶ研究するというこの特異な組織は、学会の主唱者である原田敬吾の熱意によって誕生しました。

ひとまずは、原田の略歴と、バビロン学会が成立するまでの経緯について見てみましょう。

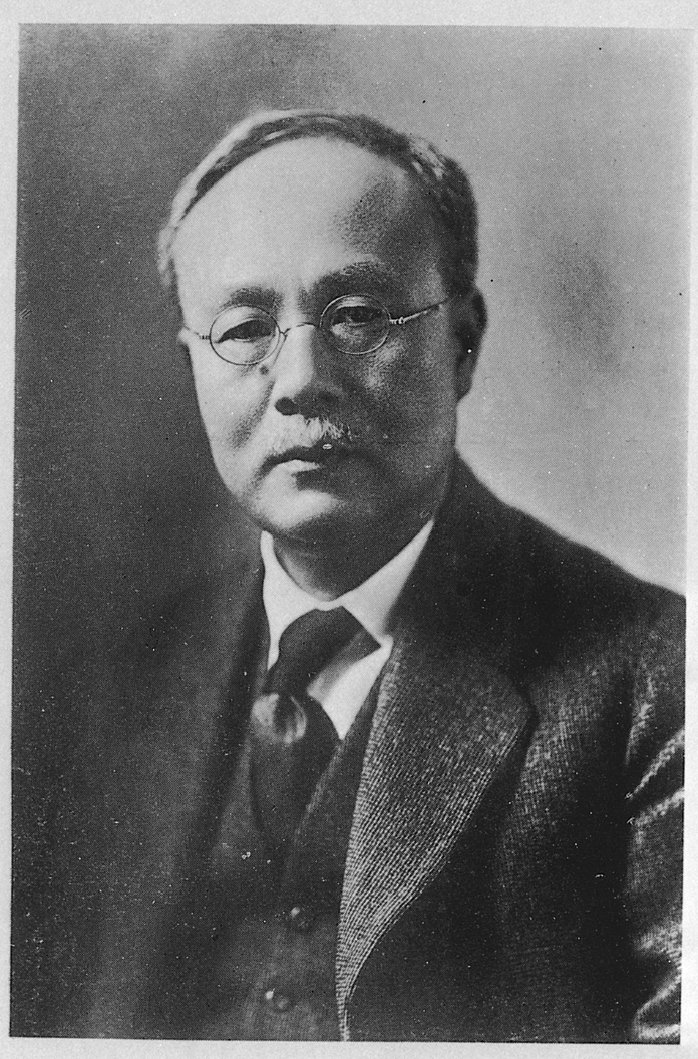

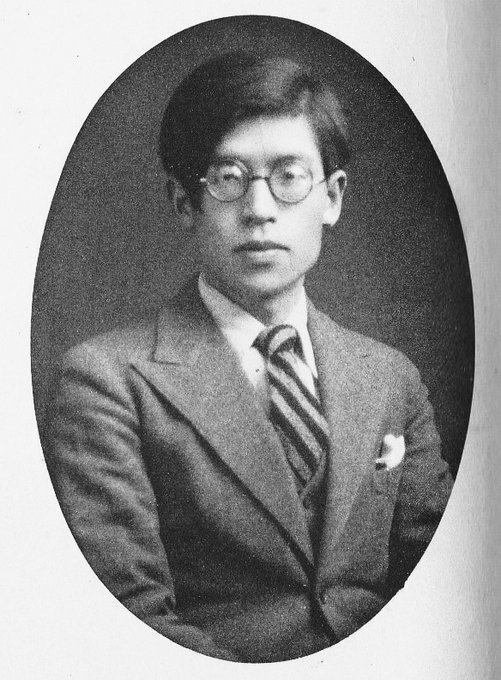

撮影年不明

(前島礼子『原田敬吾の「日本人=バビロン起源説」とバビロン学会』

(『近代日本の偽史言説―歴史語りのインテレクチュアル・ヒストリー』第10章 勉誠社)

あるいは 『法曹月旦原田敬吾君』)

原田敬吾は、1867年(慶応3年)12月25日、秋田県秋田市生まれ、のちに福岡裁判所所長となる原田種徳の子、原田家の長男として生を受けました。若くして才気に富んだ原田少年は、1881年(明治14年)11月に上京し、慶應義塾に入塾、英学を専攻します。1884年に慶応義塾を卒業すると、翌年渡米、サンフランシスコ、ストックトン、ポーキブレーで英文学を学んだ後、コーネル大学に入学。法律学を修め、1888年に「バチェラー・オブ・ロース」の学位を受けて卒業します。

帰朝後、原田は慶應義塾や関連校での講師を勤めていたものの、間もなく退職。1889年に代言人(のちの弁護士)資格を取得し、翌1890年には、東京に「原田代言人事務所」(のち「原田弁護士事務所」)を開設して、法曹家としての稼業を始めます。

・「日本人=バビロン起源説」

弁護士稼業に精を出していた原田でしたが、明治の終わり頃になると弁護士の仕事をほとんどしなくなり、次第に、古代オリエント研究に熱中していくようになります。彼の関心はギリシャ、ローマ、エジプトなど多岐に及んでいましたが、中でも、バビロン研究について殊更熱心でした。

彼は、既に慶應義塾在学中から宗教や歴史に関心を持っていたようですが、その原田がバビロンに関心を寄せたきっかけが、くだんのハンムラビ法典の発見だったのです。法曹家である原田は、古代の法の存在を知るや、これに惹きつけられました。

当初、原田はハンムラビ法典の翻訳を志していましたが、その研究過程において、日本と古代バビロンの民の間に関連性がある(原田によれば、地名、神話、言語、人名、風俗など)との認識を持つようになります。彼の言説は、「シュメール要素とバビロニア要素がメソポタミアで同化し、その後バビロンの民が日本にやってきた」という主張でした。本レポートにおいては、原田のこの説を「日本人=バビロン起源説」と呼称することにします。

原田は「日本人=バビロン起源説」に基づき、楔形文字の研究を行うにあたっては、西洋人ではなく日本人こそが適任であるという見解を持っていました。これは、(少なくとも原田の認識の中で)古代バビロンと日本の間に直線的な関係性があるので、日本人が研究を行うことこそ適切であろうという考えです。

またバビロンと日本の間に緊密な関係があるという考えゆえ、古代メソポタミア研究をとおして、日本において有用な立法の在り方を見極めようという目的意識を持っていたようです。法制史の視点からハンムラビ法典に関心を寄せつつ、なおかつそこに日本人との関係性や、民族的ルーツを見出そうというのが原田の言説の特徴でした。

(5)バビロン学会

・武藤山治の援助

原田が古代メソポタミアに関心を寄せた経緯は以上のとおりですが、やがて個人研究にとどまらない、組織的に研究していく必要性を感じるようになりました。

1916年(大正5年)原田は学会の設立趣意書と定め書を各方面に配布し、賛助を求めます。当時としては突飛であったこの呼びかけに対して、反応は様々あったと思われますが、中には好意的に応じる者もいました。それが武藤山治でした。

撮影年不明

(wikimedia commons / public domain)

武藤山治は、鐘ヶ淵紡績(のちのカネボウ)の経営者にして、同社を日本有数の紡績会社に育て上げた敏腕経営者です。原田と武藤の間には、実は浅からぬ縁がありました。

1881年(明治14年)、武藤は原田と同年に慶應義塾に入塾、原田より一年先に卒業するや、翌年に渡米してコーネル大学に在学するという、原田と似た経歴を持っています。このため、原田と武藤は学生時代から面識がありました。両者は米国から帰朝した後、原田は代言人(弁護士)、武藤は鐘ヶ淵紡績会社専務取締役となり、奇しくもこの頃は、原田が同社の法律顧問を務めていました。

原田が武藤に対してバビロン学会設立への経済的援助を求めたところ、武藤はこれを快諾。学会設立の前年(1917年)に援助した資金は3万円で、これは現在の貨幣価値で言えば数千万円に相当します。その後、学会が本格的に始動してからも、武藤は毎月数百円の寄付を続けました。武藤の経済的支援は、バビロン学会を運営していく上では無くてはならない支えでした。

・バビロン学会の特徴

運営資金の目途が立った頃、学会員についても一定の人数が集まりました。1917年7月、築地精養軒において、バビロン学会の創立会が開催され、同年8月には機関誌「バビロン」が創刊されました。学界の主唱者であった原田は「バビロン学会世話人」を称し、学会事務局は原田の弁護士事務所におかれたほか、学会の蔵書も同事務所に収蔵されました。

学界の会員数について、創立時の会員数は29名、機関誌バビロンが発行された時には40名に増加していました。その人員構成を眺めると、法曹系の人間が多いことに気づかされます。40名のうち、弁護士16名、裁判官4名、法学家1名と、法曹家だけで半数を占めており、この傾向はその後も変わりません。このことは、ハンムラビ法典に関心を持つ法曹家が一定数いたことを示唆するとともに、弁護士原田敬吾の熱意に影響された者達がいたことを意味しているのでしょう。原田の門下生には、後に最高裁判事を務める小林俊三などがおり、学界研究員となった者達のほとんどは、原田の熱意に打たれ研究心を掻き立てられたといいます。

バビロン学会という組織の特徴を端的に述べるならば、それは、研究職に就いている者がほとんどいない、在野の好学者たちが主だったということです。まだ高等教育(大学)におけるメソポタミア研究の機運が高まっていなかった時期において、他に本職を持っている民間人が、熱量を持ってこの分野を研究していたという点は、非常に特徴的なことと言えるでしょう。

彼らの意欲の高さたるや、機関誌バビロン第4号において、以下のように記されています。

「夜既に更けたれど会員の興趣高潮に達し散する景色なく、講演了りて後種々なる質問疑義百出し……更に興趣を唆り時の移るを覚えず、給仕に促されて時計を見れば時計既に十二時を指せり、皆限り無き恨を残して倉惶として散会す」

バビロン学会 1917年

・古代学研究所

原田は、バビロン学会と並行して「古代学研究所」なる集まりも組織していました。参加人員についていれば、バビロン学会とあまり変わりがありませんでしたが、古代メソポタミア世界に限らず、ひろく古代オリエント地域の研究を行うという性格を有した会でした。原田が同会を設けた意図について、バビロンを研究するうえで古代オリエント広域についても研究する必要を感じたのではないか、という考察もありますが、詳しいことは分かっていません。

本体であるバビロン学会についていえば、組織は拡大を続けており、発足時に29名であった会員は、約2年後(1919年=大正8年の末)には71名まで増加しています。この1919年には、のちにこの分野で研究を続ける井上芳郎がバビロン学会会員に推薦されています。

(6)バビロン学会の終焉

・関東大震災の影響

1923年(大正12年)9月1日、午前11時58分、関東地方南部を震源とした巨大地震が発生、地震による建物の倒壊ならびに火災等により、10万人以上の犠牲者を出しました。日本史上最悪の地震災害、関東大震災です。

1923年撮影

(wikimedia commons / public domain)

バビロン学会事務局は東京の原田弁護士事務所に設けられており、また学会の蔵書も同事務所に収められていたため、致命的な被害がありました。原田自身が、震災の一年後に回想した内容によれば、地震後に各所で発生した火の手は弁護士事務所にも及びました。原田は、危険な状況の中「貴重な若干、携帯に堪ゆるほどを留めて従者に托し、身に替へて救ふべかりける書類の四つの包を束ねて」持ち出すのがやっとでした(森.1987)。古代メソポタミアに関する貴重な蔵書の大部分は灰燼に帰し、またバビロン学会の事務局も焼失してしまいました。

・震災後の活動

上記の、震災一年後の原田の回想を見るに、原田自身は研究への意欲を失っていなかったようです。たしかにバビロン学会についての活動記録はないものの、古代学研究所については震災後も会合を重ねており、その会合の中で、原田敬吾や井上芳郎らによって、古代メソポタミアに関連する研究発表が行われていたようです。

しかし、この古代学研究所についても次第に参加者は減少していき、1926年6月30日を最後に活動記録が途絶えています。バビロン学会の会員は、社会的に見てエリートと呼ばれる立場の人間が多く、会は比較的富裕な者達によって営まれていました。震災後の社会的、経済的混乱が著しい時期において、趣味的であったバビロン学会の活動に精力を向けることが難しくなったのかもしれません。

記録上においては活動が無くなっていたバビロン学会ですが、震災後は学会員の自宅に有志が集まり、細々と活動を続けていたようです。幸いにして、原田の自宅に焼け残った蔵書があったため、それらを基に研究を行っていました。ただこちらについても、次第に参加者は減少し、最後には、原田敬吾、学会員で主に先史時代を担当していた酒巻芳男、そして当時東京帝大を卒業したばかりの杉勇の、計三名だけの会合になってしまいました。

そしてその後、原田、酒巻が相次いで病気に倒れたことにより、バビロン学会及び考古学研究所は、名実ともにその活動を停止することとなります。

・バビロン学会の意義

1936年(昭和11年)10月27日、原田敬吾はこの世を去ります。故人の遺言によって、彼が保有していた古代オリエントに関する研究書は、杉に譲られることとなりました。

バビロン学会を立ち上げた原田敬吾の学説は、「日本人=バビロン起源説」を柱としていましたが、バビロン学会の学会員全員がそれに賛同していたかというと、必ずしもそうとは言い切れません。というのも、バビロン学会に所属していた者達の中に、その後原田の「日本人=バビロン起源説」を継承している者がいませんでした。また、少なくとも震災後に原田の知遇となっていた杉勇は、個人的に原田に敬愛を抱いていたものの、バビロン学会の研究には不満を抱いていたそうで、「日本人=バビロン起源説」に対する賛否のほども不明です(佐藤.1995)。

ただ、そうした諸々の学説への賛否は脇に置いておくとしても、原田敬吾の熱意によって生み出されたバビロン学会や古代学研究所は、古代メソポタミア、古代オリエントに関心を持つ者達の心に火をつけ、この分野において日本初の研究組織となりました。その活動の最盛期は僅か6、7年程であり、また戦前のバビロン学会と、戦後に設立された研究組織の間に連続的な関連性は認めがたいものの、日本における古代メソポタミア(古代オリエント)研究の先駆けになったという意味で、非常に意義のある組織でした。

(7)「日本人=〇〇起源説」

・エンゲルベルト・ケンペル

日本人の起源を古代中東世界に求める例は、古いものとしては18世紀にまで遡ります。江戸時代に訪日し、ヨーロッパに日本の事柄を伝えたエンゲルベルト・ケンペルは、遺作『日本誌』の中で、言語学的知見や習俗などから、日本人の起源をバビロンに求めていました。

※ケンペルの言説がいつ頃日本に伝えられたのか、本レポート筆者は把握することができませんでした。ただ、原田敬吾がケンペルの説について触れた記述がないため、原田の「日本人=バビロン起源説」は、彼が独自に考えたオリジナルの説だったと思われます。

先ほどお話したように、原田の主唱した「日本人=バビロン起源説」が、彼の催したバビロン学会でどの程度支持を得ていたのかは明確でありません。ただ、原田の「日本人=バビロン起源説」は、やや形を変えて、学会員でない者に継承されることとなります。

・三島敦雄

愛媛県大三島にある、大山祇神社。オオヤマツミ神をお祀りしているこの神社の宮司を務めていた三島敦雄は、1927年(昭和2年)『天孫人種六千年史の研究』を出版します。原田が「日本人=バビロン起源説」を唱えていたのに対して、三島は本書で、いわば「日本人=スメル起源説」を展開しています。なお、スメルはシュメールと同じ意味です。

撮影:Mika-wa-Taro 2012年撮影

(wikimedia commons / Creative Commons)

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ohyamazumi_Shrine_Haiden.JPG)

日本民族の系統を神社方面(宗教)から研究しようという志を持っていた三島は、1923年、原田のもとを訪れます。当時、古代バビロニア、シュメールについて明るくなった三島は、原田に教えを乞い、その後は信書によって交流を重ねています。原田は、かねてより日本人の起源を中東に求めていましたが、宗教方面の知識がなかったため三島の研究を歓迎しました。

信書が途絶えたある日のこと、三島は突如として原田のもとを再訪し、原田の眼前に数百枚の原稿を示しました。原田は、三島の「日本人=スメル起源説」に感激し、『天孫人種六千年史の研究』に跋文を寄せています。三島は、原田の教えを受けつつ「日本人=スメル起源説」を構築しており、いわば原田の「日本人=バビロン起源説」の後継者でした。

この時期には、日本人の祖としてヒッタイト人を置いている石川三四郎の『古事記神話の新研究』(1933年)などもあり、日本人の祖先を古代中東世界に求める主張は、複数存在していたようです。

ただし、いずれも在野の民間人であり大学等に在籍する学問研究者ではなかったこと、また研究を進めていく中で、既に「日本人=〇〇起源説」という結論ありきで研究に臨んでいる点等については、留意が必要かと思われます。

オリエント学者である前島礼子は『原田敬吾の「日本人=バビロン起源説」とバビロン学会』(2017年)において、原田の主張の背景として、米国留学時に経験した排日運動からくる人種的コンプレックスを指摘しています。また三島の研究の趣意は、「國體の根底」を調べ確立することで、「國體の根源に懐疑を生じ」ないようにすることを目的としており(『天孫人種六千年史の研究』序)、特定の意図を持ったうえで研究に取り組んでしまっていることが分かります。

分析を深化させるよりも、結論に適した証拠収集に傾いてしまうおそれがあります

・スメラ学塾

日本人の起源を古代西アジア世界に求める考え方は、戦時下において一部の思想団体にとって取り上げられることになります。

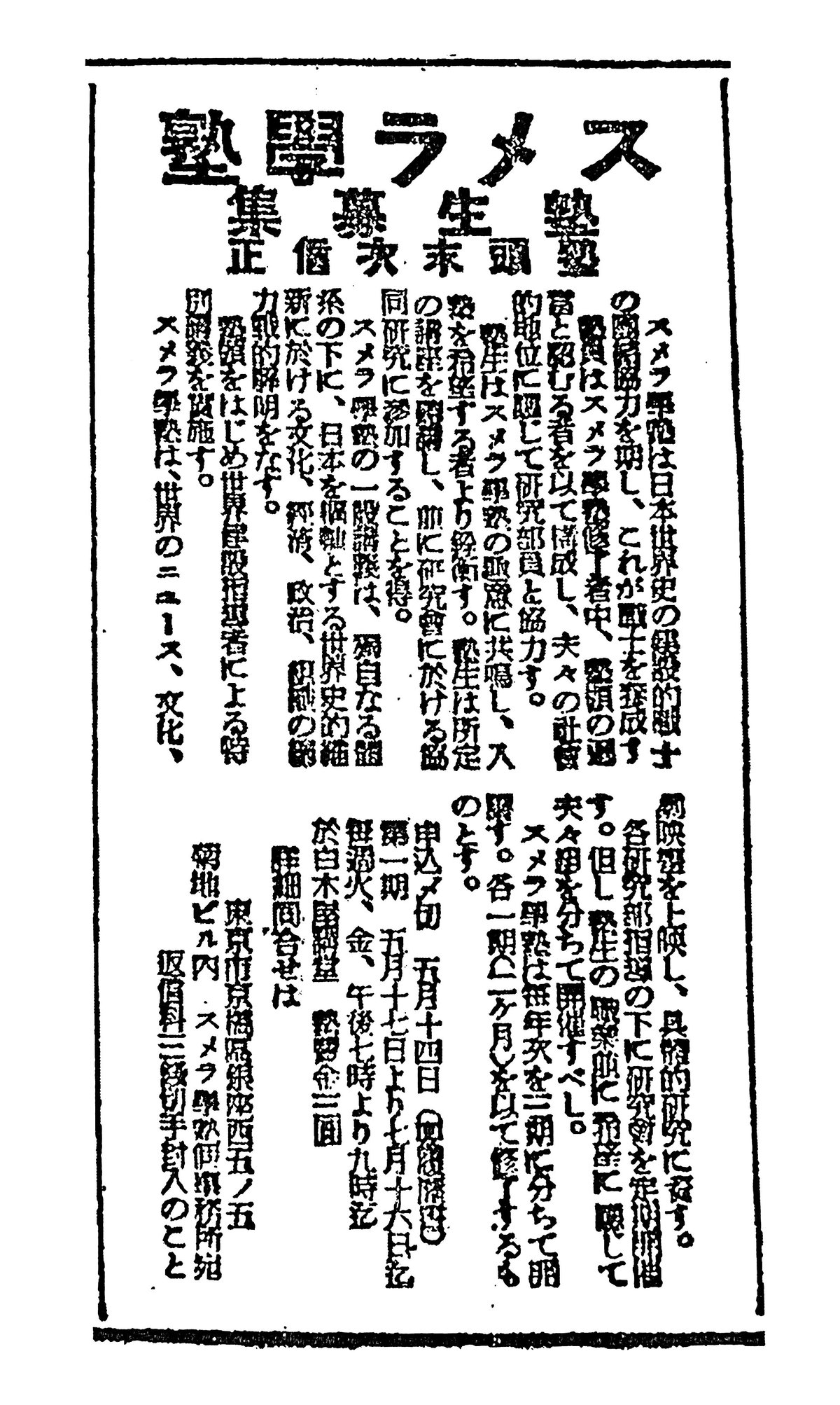

1937年の盧溝橋事件を口火として、日本は中国との全面戦争に突入し、やがて米英などを相手とする大戦に突き進みますが、総力戦体制を整える上では思想的な喧伝が多く行われました。思想運動を行った団体は無数にありましたが、その内の一つが「スメラ学塾」です。

(1940年5月7日付の朝日新聞に掲載されたもの)

広告は「スメラ学塾は日本世界史の建設的戦士の団結協力を期し、これが戦士を養成す」

という書き出しから始まっています(引用文は一部現代漢字遣いに修正)

スメラ学塾は、1940年に哲学者小島威彦らによって結成された極右思想団体で、戦時体制研究のほか、思想教化のための講座を開催していました。組織の中心人物であった小島は、旧幕臣の子として生まれ(兄は海軍少佐の小島秀雄)、パリ留学を経験しており、学塾の創設にあたっては持ち前の人脈を最大限に活かして学会、政界、官界、財界、言論界、芸術家、軍部を含む広範なネットワークを構築しました。特に海軍とのコネクションは太く、学塾開設にあたっては予備役海軍大将である末次信正を塾頭として迎えています。

スメラ学塾の思想についてはまだ十分な検証が進んでいませんが、小島の「日本世界主義」(没落しつつある西洋に代わり、日本が世界創造の主役となる考え)を基本として、日本哲学、日本政治学、日本経済学、日本文化 学、日本戦争学などを扱い、またナチズム研究を行っていました。

このスメラ学塾という名称は、先述の「日本人=スメル起源説」の延長線上に位置づけられます。小島は、約5000年前に世界最古の高度な文明を誇ったスメル文化圏はその後散り散りとなり、しかしそれを統一したのが神武天皇であり、すなわち混乱と闘争が繰り広げられている時代(1940年頃)において、日本は諸民族をまとめ統一的国家を形成する使命を負っていると論じており(森田.2005)、三島同様日本人のルーツを古代西アジア世界に求めています。

・戦中、戦後の「日本人=〇〇起源説」

注意すべきは、三島の研究があくまで日本人の出自を求めるものだったのに対して、スメラ学塾ないし小島の思想では、その出自に歴史的使命を上乗せし、西洋世界に対する先鋭的対立軸を引いています。当時は、国家レベルで「神国皇民」としての自覚を促し、欧米に抗するための挙国一致を掲げている時代であり、スメラ学塾ではその動機付けとして古代シュメールの存在を利用しています。学塾の講座一覧や、小島が関係した出版物を見渡しても、スメル(シュメール)に関連したものは僅かであり、その主眼は学術研究ではなく思想教化に向けられていたことがよく分かります。

このスメラ学塾の規模について正確なことは分かっていませんが、最盛期にはかなりの勢力を持ち、塾生は累計で3万人あるいは4万人にのぼったとされます。この3万、4万という数字は後年の回顧談からきているため注意が必要ですが、少なくとも講座には初回から定員の5倍超もの応募があったようです。

戦後、日本がアジア各地を占領していく上で「日本人=スメル起源説」が利用されたためか、GHQが三島の『天孫人種六千年史の研究』を発禁にしたという指摘があります(なおこの主張は裏付けが不十分で、実際に発禁にされた証拠が確認されていない点に留意。前島.2017)。戦後の反動として、人種的ないし民族的な優位性を謳う右翼思想は鳴りを潜めたため、そうした潮流の中で、「日本人=スメル起源説」は勢いを失っていきました。

原田に端を発する「日本人=バビロン起源説」、そして三島の唱えた「日本人=スメル起源説」は、戦時下の右翼運動と結びつくによって一時的に勢いを得ましたが、終戦後に一気に鎮まりました。思想的にある程度の勢力となったのは、長く見積もっても10年ほどと推測されますが、古代メソポタミアに関心を寄せる潮流の一つであったと言えます。

※「はじめに」でおことわりしたとおり、本レポートにおいては、学説の正否については極力言及せず、説の性格や、相互の関係性について述べるにとどめています。また、「日本人=〇〇起源説」についても、メソポタミア近隣のもののみにとどめているため、現在でも一部から支持を集めているその他の「日本人=〇〇起源説」については記述を省略しています。

(8)井上芳郎と中島敦

・明治末以降の時代背景

原田からスメラ学塾まで、「日本人=〇〇起源説」は、メソポタミアに関心を持つ一つの潮流ではありましたが、在野の好学者の中には、そこに拠らずに研究する者たちもいました。

まずは少し時間を巻き戻して、明治末頃から戦時下までの時代背景を確認しつつ、話を進めていきましょう。

開国、明治維新期以後、日本には古代メソポタミア、古代オリエント関係の情報が入ってくるようになりましたが、明治末、大正以降になると、輸入される情報の量や質が向上していきました。これは日露戦争での勝利に代表されるように、日本が当面の国家的課題を克服し、実利以外の様々な知識を吸収する余裕が生まれたことが一因だったと考えられます。そしてそれらの情報は、大学教授などの研究職、あるいは原田敬吾ら民間の好学者の研究を支えました。

そしてこの頃からは、研究に資するようなものだけではない、より一般大衆に供されるような教養と娯楽性を備えた日本語の書籍が現れるようになります。

例として、1923年(大正12年)に『バビロンの城壁と空中園』(久保勘三郎)や、1935年に『エジプト・アッシリア・バビロン 神話と伝説』(中島孤島)など、一般向けに古代メソポタミアの事柄を紹介する書籍が見受けられます。

中島孤島 1935年

(国立国会図書館デジタルコレクション内)

明治期には、古代メソポタミアや古代オリエントのみに焦点を当てた刊行物が無かったため、これは大きな変化と言えそうですが、しかしながら1937年以降海外からの情報輸入が止まると、出版分野における盛り上がりは減衰していきました。

・井上芳郎

戦時下は、学界(大学)、民間を問わず、学問研究を継続していくのが大変な時代でした。しかしそんな時代にあって、古代メソポタミアへ情熱を燃やす人物がいました。それはかつてバビロン学会に参加していた、井上芳郎でした。

井上芳郎は、1888年(明治21年)、東京生まれ。早稲田大学政治経済科専門部中退後、坪内逍遥主宰の芸術界研究所に第二期生として入り、のち病気で中退、その後は沢田正二郎の一座にも所属していたという、変わった経歴の持ち主です。彼はその後1919年にバビロン学会会員に推薦され、バビロン、エジプトの研究を委嘱されることになるのですが、どのような経緯で学会員に推されたのか、詳しいことはわかっていません。記録によれば、井上は考古学研究の会合において、バビロン、エジプト、中国に関連した発表を行っています。

震災の影響でバビロン学会が組織的な活動を停止した後の1927年、井上は慶応義塾図書館で勤務していました。しかしどうやら、バビロン学会と関わりがなくなった後も、彼はこの分野の研究を個人的に続けていたようなのです。

井上には図書館職員としての適性が皆無で、「業務のかたわらというより、本業そっちのけでバビロン・アッシリアの研究をしていた」(伊東.1972)と評されるほどでした。しかしその反面、学問への取り組みは非常に紳士的であったようです。

1933年に『シュメルに於ける奴隷制成立期の研究』を著すと、その後、教育運動団体である啓明会からの資金援助を得て、1943年に『シュメル・バビロン社会史』(ダイヤモンド社)を上梓します。戦争が激化し、物的にも生活的にも苦しくなっていく状況下にありながら、井上は、1,000ページにも迫る大著を書き上げたのです。

・井上の研究姿勢

この『シュメル・バビロン社会史』について、量的成果もさることながら、その着眼点にも触れておきたいと思います。

井上芳郎 1943年

(国立国会図書館デジタルコレクション内)

古代メソポタミアに関する時流としては、ちょうどスメラ学塾など「日本人=スメル起源説」の思想的運動が行われていたと考えられる時期です。戦時下であることも影響してか、本書の「はしがき」においては、日本の国家体制を至上のものとする記述があり、また西洋に対する東洋の重要性を説くなど、西洋対東洋の対立軸を置いて考えている向きがあります。そのため、古代シュメルやバビロンの研究を通じて、当時の日本やアジアの特質を理解しようとしたという読み方(古代メソポタミア世界を日本に引き付けて理解すること)も出来るかもしれません。

ただ確実に言えることとして、井上の研究姿勢は、イデオロギーの影響を強く受けている「日本人=〇〇起源説」とは明らかに距離がありました。彼の研究の眼差しは、古代社会の成立・発展を探求するという点に注力されていました。

このことは、何よりも彼の大著が示してくれています。『シュメル・バビロン社会史』は、まず年代学的な前提を整理するところからはじまり、次いで諸遺跡についての考察、宗教的指導者の意義や宗教儀礼の機能、社会的機能である婚姻についての多角的考察、神殿経済や商業政策といった経済活動、法制史から見た古代社会等々、古代社会の有り様と要点をあらゆる角度から探ろうとしており、「日本人=〇〇起源説」に拘泥する影は見受けられません。

例えば目次の中には「世界國建設への過程」という刺激的な文言が確認できますが、

これは古代メソポタミアにおける都市国家から領域国家への発展に係る節題であり、

当時の日本のイデオロギーに関連させて、何かを主張するような文章はありません

井上は「はしがき」の末において、慶應義塾や啓明会への謝意、そしてかつてバビロン学会で接していた原田敬吾に対する感謝の言葉を綴っています。井上芳郎の名は、日本の古代メソポタミア研究史上において必ずしも有名ではありませんが、彼の著した『シュメル・バビロン社会史』は、戦前日本における古代メソポタミア研究においては、不滅の地位にある、より知られてしかるべき成果と言えるかもしれません。

1945年2月、井上芳郎は唐突にこの世を去ります。ある日風呂屋で発病し、十日と経たない内に急死してしまいました。民間人でありながら、古代メソポタミアについての学術的研鑽を重ねた氏が長生きをしていたら、その後日本の古代メソポタミア研究史上どのような役割を演じていたのでしょうか。その急逝が惜しまれます。

・中島敦

井上のほかにも、戦時下において古代メソポタミアに取り組んだ人物がいました。多くの人が学生時代に国語の教科書で触れたことのある、彼の『山月記』で知られる中島敦です。中島は、1942年2月「文学界」に「山月記」を発表し文壇デビューを飾りましたが、同号で「文字禍」を発表しています。

1936年撮影(?)

(wikimedia commons / public domain)

文字禍は、新アッシリア帝国を舞台に、王の命令のもと文字の霊について研究する博士を描いた歴史創作小説です。中島は本作を著すにあたって、オルムステッドの『アッシリアの歴史』(1923年)を参考にしていたようです(小林.2015)。

・古代メソポタミア創作の先駆

古代メソポタミアを題材にした創作物は、戦後、古代メソポタミアが社会的な認知を得ていく中で、文学者、芸術家、漫画家、そしてゲーム・アニメクリエイターの手によって数多く生み出されていきます。現代においては、ゲーム分野を中心に、ファンアート(二次創作)を含めた創作活動は活況を呈しています。

中島敦の文字禍は、それらの先駆を成す、古代メソポタミアを舞台にした最初の創作物だったのかもしれません。

(9)専門研究者の出現

・大学における関心

ここまでしばらくの間、民間での動きを中心にお伝えしてきました。上記のとおり、日本における古代メソポタミア(古代オリエント)研究については、明治時代の東京帝大の歴史系学科に見られるように、大学ではそもそも研究する環境自体が整備されていませんでした。

しかしながら、ハンムラビ法典の発見をきっかけとして、法制史からこの分野に触れる研究者が現れたほか、古代オリエントを専門に扱う研究者が現れるようになります。オリエント学者の板倉勝正は、これら戦前の歩みを振り返って、1910年代に日本の古代オリエント研究がはじまり、1920年代に海外留学した学者たちの中からオリエントに関心を持つ者が現れ、1930年代になってはじめてオリエント研究の専門家が少数現れるようになったと分析しています(板倉.1960)。

・杉勇

関東大震災(1923年)によって、バビロン学会が組織的活動を停止した後、彼らは少数の有志によって研究を続けていました。その中に、当時東京帝大を卒業したばかりの杉勇がいました。杉は東京帝大在学中、言語学の荒木教授からビストゥン碑文の講読を受けたことをきっかけとしてオリエント研究に関心を持ち、その後原田との知遇を得ました。

1924年、東京に研究図書館として「東洋文庫」が設立されましたが、その中には古代オリエントに関する蔵書も収められていました。後の杉の述懐によれば、震災で帝大の図書館が使えなくなったため、以降は東洋文庫に入り浸って勉学に励んだそうです(杉.1968)。

研鑽を積んだ杉は、シュメール語、アッカド語、古代エジプト語、ヒッタイト語などに通じる、日本では稀有な研究者となり、戦後は、古代オリエント研究における大家となります。また、後に杉は東京教育大学(のち筑波大学)で多くの後進を育て、古代オリエント研究を志す多くの若者たちを指導するという功績も残しました。

・中原与茂九郎

杉と同時期に研究者としての歩みを進めたのが、中原与茂九郎です。1900年生まれ、京都帝国大学出身の中原は、日本におけるシュメール研究を確立した人物です。

学生時代にシュメール研究を志した中原は、卒業後の1928年にシュメール学の一大拠点である英国オックスフォード大学に留学します。帰国後、母校である京都帝大の教授になると、中原も杉同様、研究だけでなく、教育者として多くの後進を指導することになります。現在、京都大学文学部図書館には「中原文庫」が設けられ、中原の蔵書であった洋書301冊が収蔵されています。

撮影年不明

『<訃報>本会顧問 中原与茂九郎名誉教授訃』から

・「シュメール」について

なお、戦前の日本において「日本人=スメル起源説」が一つの潮流であったことは既に触れましたが、中原の研究はこれとは相いれないものでした。以下の内容は、中原本人から聴いた話として伝えられている逸話です。

「我が国では「シュメル」ではなく、「シュメール」と「長音記号」を入れて表記されることが多いが、これには理由がある。第二次世界大戦中に「高天原はバビロニアにあった」とか、天皇のことを「すめらみこと」というが、それは「シュメルのみこと」であるといった俗説が横行した。そこで、我が国におけるシュメル学者の先達であった中原与茂九郎先生(京都大学名誉教授)が混同されないように音引きを入れて、「シュメール」と表記された。」(小林.2005)

中原の意図が、三島敦雄の学説に向けられたものなのか、それともスメラ学塾など右翼思想の運動に向けられたものなのかは判然としませんが、彼の研究が「日本人=スメル起源説」と相いれないものであったことがわかります。また逆説的に、そうしなければならないほど、(程度の差は不明ですが)当時「日本人=スメル起源説」が一定の影響力を持っていたということもいえるでしょう。

・戦前の大学における研究の特徴

戦前、大学における古代メソポタミア研究を雑観すると、幾つかの特徴を整理できます。一つは、再三述べているように、法制史という視点からの研究がありました。

また、純粋な歴史学的研究ではないものの、宗教学者による研究もありました。これについては、例えば宗教学者の石橋智信は、1926年「宗教研究」(第25巻)に『ギルガメーシュ物語』を寄せています。これは、日本の書物としては初めてギルガメシュ叙事詩について扱った文章でした。

そして今しがた見た様に、1930年前後には、古代メソポタミア、古代オリエントを専門とする研究者が現れるようになります。これには、研究をする上での環境が変わったことも一因だったと思われます。板倉勝正によれば、1930年代時点において、オリエント関係の文献を有していたのは東洋文庫、東京帝大図書館、京都帝大図書館、慶應義塾図書館、天理図書館など数か所のみですが、徐々に研究に取り組める環境が出来つつあったのです。なお奈良の「天理参考館」は、古代オリエントの美術品を複数収蔵しており、戦前の博物施設としては大変珍しい、古代オリエントの実物を目にできる施設でした。

ただ悲しいことに、戦前の高等教育における一番の特徴は、ついに「組織化」が起きなかったことです。まだ日本における古代メソポタミア・古代オリエント研究が黎明期にあり、研究者の数自体が少なかったことも要因ですが、この組織化という点については、民間ながら組織的研究を行っていたバビロン学会及び古代学研究所と大きく異なっています。

・戦後へ

先述のとおり、戦争によって外国からの情報がストップし、物資不足も相まって研究環境は厳しいものとなっていきます。また、「日本人=スメル起源説」に基づく右翼思想運動の高まりは、中原らにとっては苦々しいものだったと思われます。高等教育における古代メソポタミア研究は、雌伏の時期だったと言えます。

ただ、結論だけ言ってしまうと、戦後、日本における古代メソポタミア研究(古代オリエント研究)、あるいは古代メソポタミアに対する社会的認知は、量的にも質的にも、飛躍的に向上することになります。

その要因は、戦前から古代メソポタミアに取り組み、戦後へ研究の血脈を伝えた人達の存在がありました。研究環境が十分でなかった黎明期に、杉勇、中原与茂九郎という逸材が同時に生まれたことは、日本の古代メソポタミア研究にとっては幸運なことでした。

3.戦後

(10)戦前から戦後へ

・戦前の潮流

日本における古代メソポタミア研究は、戦前においてバビロン学会という熱意ある民間団体によって組織的研究が行われました。しかし、関東大震災の影響により致命的な損害を被り、その活動を終えてしまいます。日本で初めての組織的研究を行った功績は大きいものの、その潮流がそのまま戦後に引き継がれることはありませんでした。

また、少なくとも原田敬吾に端を発する「日本人=バビロン起源説」、あるいは三島の「日本人=スメル起源説」は、戦時下において右翼思想運動と結びつけられたことで勢力を持ちましたが、戦後の反動により下火となりました(現在においてもこの説を把持している方もいるようです)。それゆえ、現在の古代メソポタミア研究の主流につながる潮流とは言い難いです。

戦前においては、法制史から古代メソポタミアに取り組む人々もいました。この潮流において戦後まもなくして活躍したのが、東京大学法学部の原田慶吉教授でした。氏は、ローマ法の研究を中心としつつも、他の法との比較法的研究を進め、殊に楔形文字法の研究においては、前人未到の分野を開拓しました。その研究成果である『楔形文字法の研究』は、1949年に朝日文化賞を受賞、日本の古代メソポタミア研究史に確かな業績を刻みました。

ただ、この法制史からの古代メソポタミア研究というスタイルは、あくまで法制史を研究する中での副次的なものでもあり、研究者は古代メソポタミアの専門家ではありませんでした。そういった意味では、法制史からの潮流も、メインストリームと言うには語弊があるように思われます。

・戦後への命脈

戦前から戦後にまで続く古代メソポタミア研究の主な潮流は、杉勇、中原与茂九郎ら、研究環境が十分でない状況においても研究を続け、日本における黎明期を切り開いてきた研究者たちの命脈でした。

このことは、単に学問的な研究が戦前から戦後にかけて引き継がれたということだけではなく、杉、中原らが教育者でもあったことが重要でした。すなわち、彼らは後進を育てることによって、将来的に研究が盛んになる土台をつくったのです。新たな研究者が育成される研究環境が存在したことは、戦前から戦後にかけて、この分野での命脈が保たれる上で非常に重要だったと言えます。

・戦後の特殊要因

終戦後、社会的な混乱が沈静化するにつれて洋書の輸入や、大学での研究も再開していきました。また1950年代以降には、シュメール神話に通暁し、この分野の開祖であったサミュエル・ノア・クレーマーらが来日するなど、人的な交流も進みました。

ただ、日本における古代メソポタミア研究(同じく、古代オリエント研究)がそれほどまでの活況を呈するのは、”本来であれば” もっと時間が必要だったのかもしれません。戦後日本において、同分野が急速に開拓されていった背景として、人や社会的関心が集まる特別な要因があったことを無視できません。

日本における古代メソポタミア研究、古代オリエント研究に多大な功績を成された御方は、三笠宮崇仁親王——大正天皇の第四皇子、当時の今上天皇陛下の弟君です。

(11)三笠宮崇仁親王①

・古代オリエント学への御関心

日本の皇室には、研究者として業績を残される方が多くいらっしゃいますが、三笠宮殿下は古代オリエント学の研究者として知られています。

1958年撮影(?)

(wikimedia commons / public domain)

1915年(大正4年)12月2日の御生まれ、1936年陸軍士官学校本科、1941年陸軍大学校を御卒業、中国南京赴任など、多くの皇族男子がそうであるように、皇族軍人としての経歴を歩まれました。

殿下はかねてより歴史に関心をお持ちでしたが、戦中の体験から、人間の情熱を掻き立てる根本的な要因、宗教や信仰について探求したいという思いを抱き、戦後の1947年4月、東大文学部に特別学生として入学なさいました。殿下ははじめヨーロッパの宗教改革について学んでいましたが、当初は学びに苦労なされることが多かったようです。そのため、分からないことを知るために更に前の時代を調べるということを繰り返し、その結果として、キリスト教に、そしてついに、ヘブライ史について学んでいくようになりました。

はじめは西洋史学科の教授に教えを受けていたものの、その頃には宗教学科の大畠清(先述の石橋智信の弟子)に学び、ヘブライ語やヘブライ史などを学んでいきました。

そうして学びを深めていくうちに、殿下は幾つかのことにお気づきになられました。それは、日本には宗教学の観点から見たヘブライ史研究はあるものの、歴史学の視点から研究したものがなかったということ、あるいは、研究をするにしてもヘブライ史のみを扱って研究をしているということでした。歴史は、隣接する地域や、あるいは遠隔地の影響を受けながら紡がれていくものであり、古代ヘブライについて研究するのであれば、古代オリエント全体を研究していく必要がありました。

こうして、当初は西洋史を入口となされた三笠宮殿下でしたが、やがて古代オリエントの道をお進みになられます。1950年3月まで東大に在学されましたが、その間、杉勇などの先覚者から教えを受けられました。

・御功績

日本の古代メソポタミア研究において、三笠宮殿下は多くの御功績を残されました。それは、研究における新発見や、新機軸を打ち出されたということよりも、組織の主唱者としての行動力や、また皇族としての立場を含む発信力の大きさでした。

以下に詳しく述べることになりますが、三笠宮殿下の活躍、あるいは三笠宮殿下を中心とするこの分野の活況は、まさしく殿下でなければできなかったことでした。皇族である殿下の御活躍は、単に研究の組織化に功があったとか、学界に経済的支援者を引っ張ってきたということにとどまらず、一般社会においてはまだまだ馴染みのなかったこの分野の認知度を飛躍的に向上させたのです。

(12)日本オリエント学会

・日本オリエント学会

1954年6月30日、「日本オリエント学会」の設立総会が行われました。学界創設の主唱者であった三笠宮殿下は、組織の顔である会長職を担われました。会の発起人には、日本のオリエント学を切り開いた杉勇や、東大で三笠宮殿下に教授をした大畠清などが名を連ねていました。正会員64名でスタートした会は、十数年後(1966年)には200名、約半世紀後(2000年)には700人と会員数を増やし、日本における研究熱の高まりを体現しています。

・殿下の行動力

三笠宮殿下は、大変行動力のある御方でした。先帝の子息、今上天皇陛下(昭和天皇)の弟君であったものの、四男であり皇位継承との関わりが薄かったためか、非常にフットワークが軽く、その行動に周囲が驚かされることもしばしばだったようです。

ある時三笠宮殿下は、杉氏とともに京都大学を訪問し、大学のお歴々から歓迎を受けました。するとおもむろに殿下自らの手で、大学の教授陣に日本オリエント学会の申し込み用紙を配布して勧誘活動を始めたのでした。これには周囲の人々は皆ざわつき、帯同していた杉氏は、「一体、あんなことを殿下にさせる法があるか。君がやるんじゃないのか」と怒られてしまったそうです(三笠宮ほか.1977)。

会発足当初、当初日本オリエント学会には、事務局を設置する適当な場所がありませんでした。そのため当面の間、宮内省書陵部内にある、三笠宮研究室に事務局が設けられることとなりました。殿下御自身は「私には学会創設を言いだした責任がありますので」(三笠宮.1984)という認識をお持ちだったようです。

かつてバビロン学会は、会を立ち上げた原田敬吾の弁護士事務所に事務局を設けていましたが、日本オリエント学会と三笠宮殿下、三笠宮研究室が同様の関係を呈したのは、不思議な一致でした(なお、その後日本オリエント学会の事務局は別の所に移っています)。

三笠宮殿下は後に、「日本オリエント学会の創設や運営にあたっては、皇族という立場がお役にたったことも事実であろう」(同上)と述懐されていましたが、学界に貢献をする上で最も重要だったのは、殿下ご自身の、皇族としては無類なほどの行動力でした。このことは次章でお話しします。

・戦前と戦後における、研究姿勢の違い

戦前のバビロン学会と、戦後の日本オリエント学会、どちらも組織的に古代メソポタミア(古代オリエント)研究を行いましたが、その性格には違いがありました。

一つは、組織の構成員の違いです。バビロン学会会員の中で高等教育機関に所属した専門家は、宗教学の内藤智秀くらいのものであり、その大半は在野の好事家で占められていました(若かりし日の杉勇は、原田と個人的に親交を得ていましたが、正式なバビロン学会員であったかは不明です)。一方日本オリエント学会では、歴史学、考古学、民俗学、地理学など、各界の専門家が主体となっていました(学問分野を問わず古代世界に関心を持つ者が会員になれるため、全員が専門家というわけではないのでご注意ください)。

日本オリエント学会では1955年に機関誌「オリエント」の発行を開始し、1960年からは「ORIENT」すなわち英語の機関誌を発行しています。戦前と戦後の研究を比較した時、ここにも違いが表れています。戦前の研究においては、海外から情報を輸入する一方、研究はあくまで日本の中でおさまっていました。しかし戦後においては、海外からの情報を摂取する一方で、日本の研究成果を海外に発信する、あるいは海外研究者の論文を日本の研究誌で公表するという、研究情報の双方向性、交流が見られるようになります。

先述の「ORIENT」のほか、1973年(昭和48年)に中原与茂九郎を会長として設立した「シュメール研究所」は、1979年に会誌「Acta Sumerologica」を創刊しました。英字誌である同誌は、楔形文字学の専門研究史として世界で認知され、はやくも第2巻で海外からの寄稿がありました。オリエント学者の前川和也氏は「これによって、研究者は成果をまず英語論文として公刊するという姿勢を身につけることができた」、「この雑誌によって、わが国の楔形文字研究のレヴェルの高さが世界中で告知された」(前川.2010)との認識を示しています。

・経済的支援

かつてバビロン学会には、武藤山治という強力な経済的パトロンがいましたが、幸運なことに、日本オリエント学会にも経済的支援者がいました。

当時、天理教の真柱(天理教の代表者)であった中山正善は、東京大学宗教学会の重鎮であり、三笠宮殿下にとっては大学の先輩にあたる人物でした。中山氏は文化遺産に造詣のある人物で、既に1930年代に文化資料の収集活動に取り組み、これが後に前述の「天理参考館」となります。同館は、戦前から古代オリエントの資料が収蔵されていた数少ない施設の一つでした。

日本オリエント学会は度々財政的な困難に直面することがあり、中でも機関誌「オリエント」の発行費工面に苦労していました。そんな折、当時日本オリエント学会の理事を務めていた中山氏の一声で、発行費70万円(当時)を調達することができました。また、同会がイスラエルで発掘調査をする際にも、天理教が財政的支援を行いました。

戦後の古代史研究において、財政的支援は様々な団体からなされていました。また、後述するように、国からの研究費も重要な位置を占めました。戦後、古代メソポタミア研究が盛んになった一因として、(高度経済成長が続いたことも相まって)研究費を獲得できる学問環境であったことも、非常に重要でした。

不思議と類似点があることに気づかされます

(中山氏の肖像については wikimedia commons / public domain)

(13)三笠宮崇仁親王②

・御講義

既に三笠宮殿下の行動力の一端について記しましたが、それが如実に表れているのは、一般社会に対する発信力の高さでした。皇族である三笠宮殿下が古代オリエントを学ばれ、学術組織の長(日本オリエント学会会長)となったことは、社会的な注目を集めました。しかし殿下の発信力は、それにとどまりませんでした。

1955年4月から、殿下は乞われて東京女子大学の講師となり、古代オリエント史(ヘブライ史が中心)を御講義なさいました。皇族が軍以外の大学講師となるのは三笠宮殿下が初めてであり、マスコミの注目は相当なものがあったようです。周囲の驚きと狂騒をよそに、殿下御自身は非常に気さくに振る舞われました。大学食堂で殿下が好んで召し上がったのはキツネうどんで、そのメニューはいつしか「宮さまうどん」と呼ばれるようになっていたそうです。

三笠宮殿下は、東京女子大学で10年ほど教壇に立たれたほか、その後東京芸術大学などでも御講義なさいました。

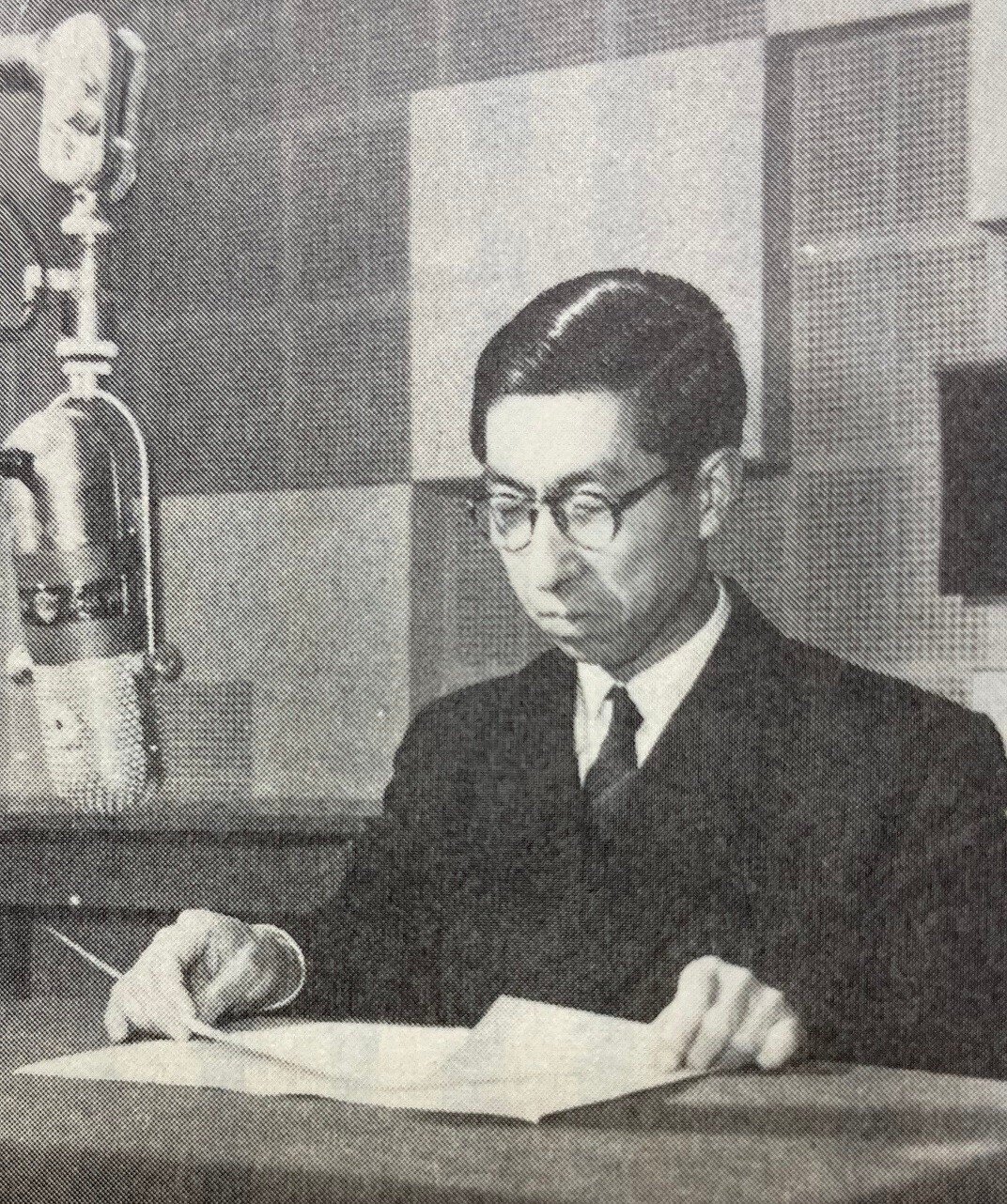

・ラジオ御出演

そしてまた殿下の行動力を語る上で欠かせないのが、殿下が「帯番組」を持っていたということです。皇族が毎週放送に出演するという、今考えても嘘のような番組がありました。

1955年5月1日から同年7月31日までの3か月間、ニッポン放送(ほか7局)で毎週日曜朝に放送されていた番組が「古代文化の光」です。同番組では、三笠宮殿下自らが司会進行役となり、マイクに語り掛けられました。

1955年撮影

(『古代オリエント史と私』三笠宮崇仁 学生社)

殿下は皇族という立場上、定期的にスポーツ行事に出席されていたようですが、それがきっかけとなって放送関係者との縁をお持ちになったようです。ある日、放送局サイドからの思い切った提案——三笠宮殿下への1クールの番組出演依頼——があり、殿下がこれを快諾なされたことから、前代未聞のラジオ番組がスタートしました。

番組内容は、広くオリエント地域(学問的狭義よりも広い地域)の話題について、毎週テーマを変えながらお話していくというもので、エジプト、インド、シュメール、バビロニア、ヒッタイト、フェニキア、ペルシア、ヘブライなど、広範な古代世界の事柄についてお話しなさいました。

番組に臨む殿下の意気込みは力強く、原稿は自ら御用意され、スタジオはリハーサルから熱気で満ちていました。

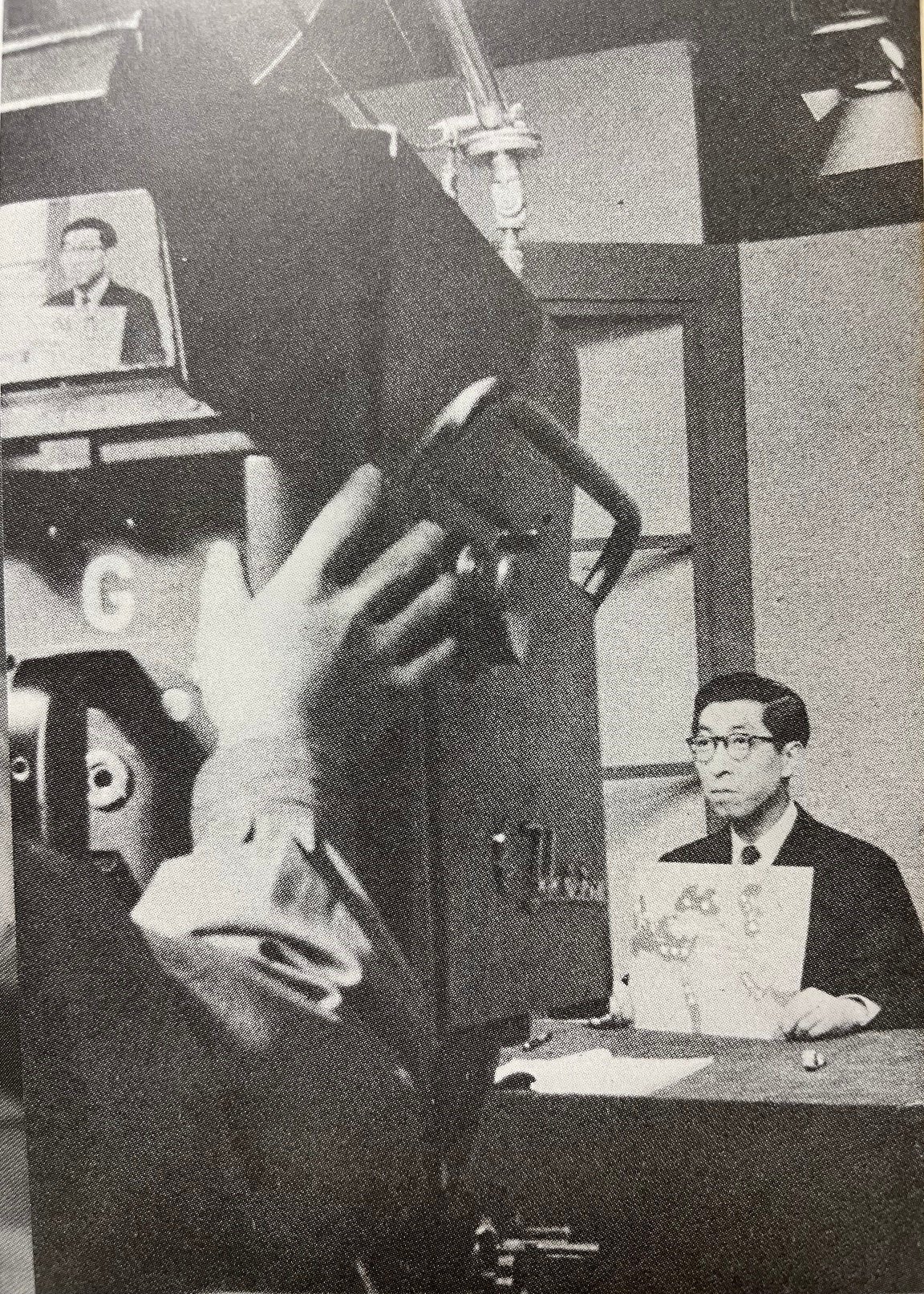

・テレビ御出演

驚くべきことに、殿下の帯番組はこれで終わりではありませんでした。

1957年10月12日から同年12月21日までの間、NTV(日本テレビ)で毎週土曜日に「オリエントの旅」が放送されました。この番組も制作サイドから殿下へ御出演の提案があったもので、三笠宮殿下はまたしても快諾されました。

1957年撮影

(同上)

当初、番組内容を対談形式にするという案もありましたが、最終的には殿下の一人喋りという形式をとり、ラジオ番組(「古代文化の光」)同様、広範な古代史を扱う教養番組となりました。

毎週殿下がテレビに御出演され、古代文明についてお話されるという極めて特異な番組でしたが、当番組はただ視聴者の好奇心を煽るだけの番組ではありませんでした。先ほどのラジオ番組同様に殿下自ら台本をお書きになり、テレビ映えする資料を吟味し、番組スタッフと検討を重ねられました。

当時はテレビ放送の黎明期であり、まだNHKの教育チャンネルもありませんでした。良質な教養番組が求められていた時代にあって、当番組は質の高い放送を続けていたようです。放送第7回目の「海の王国——クレタ文明」は、「週刊読売テレビ文化賞」において11月の教養部門優秀番組に選出されると、更にその後、年間大賞を受賞しました。三笠宮殿下や番組スタッフの熱意は、確かな評価を勝ち得ました。

非常に残念なことですが、ラジオ番組「古代文化の光」、テレビ番組「オリエントの旅」いずれも当時の放送テープは残っていないようです。当時は放送に関する機材が高価で、テープは繰り返し使いまわすのが当たり前だったようです。

・御執筆

三笠宮殿下の発信力は、書籍という形でも発揮されました。1955年にラジオ番組「古代文化の光」を終えられたのち、殿下は番組の原稿を基にした著書『帝王と墓と民衆』(1956年)を世に送り出されました。本書への社会的関心は非常に高かったようで、この分野の本としてはほとんど異例ともいえるベストセラー(20万部)となりました。『帝王と墓と民衆』は、非常に分かりやすい文章で古代世界について綴っており、読者を古代世界にいざなう名著です。

三笠宮殿下の行動力、発信力については敬服するばかりですが、今一度それらを時系列順に並べてみると、その過密さに驚かされます。

1947年4月、東大文学部に特別学生として御入学。西洋史学を学ばれる。

1948年、宗教学科の大畠清教授に御師事。ヘブライ語、ヘブライ史。

1950年、東大文学部での研究を終えられる。

1952年、フィネガンの著作を翻訳開始(共訳)。

1954年6月、日本オリエント学会創設、会長に就任なされる。

1955年3月、フィネガンの著作を訳した『古代文化の光』が刊行される。

同年4月、東京女子大学でオリエント史の御講義を開始(以後10年程)。

同年5月、ラジオ番組「古代文化の光」放送開始。三笠宮殿下御出演。

1956年、イラン、イラク等外遊。

イラクにて東京大学イラク・イラン遺跡調査団御訪問、鍬入式御参加。

同年、ラジオ番組「古代文化の光」の原稿をもとに、

『帝王と墓と民衆』が刊行される。ベストセラー。

1957年10月、テレビ番組「オリエントの旅」放送開始。殿下御出演。

1959年、京都大学で日本オリエント学会の第一回大会開催。

1960年、世界的シュメール学者サミュエル・ノア・クレーマー博士来日、

三笠宮殿下御対応。

特に1955-56年頃は御仕事が輻輳した時期でしたが、皇族としての御勤めがある中でこれほどの御活動ができたのは、殿下御自身の熱意によるものでした。

戦後、日本における古代メソポタミア(古代オリエント)が社会的な認知を得ていく上で、三笠宮殿下の御功績は多大でした。

【参考】

ゆかりさんと古代オリエント研究のおはなし【三笠宮崇仁親王】

https://www.youtube.com/watch?v=wKc5j_WLe1k

https://www.nicovideo.jp/watch/sm41837624

拙作参考動画

(14)日本隊の発掘調査

・テル・サラサートでの調査

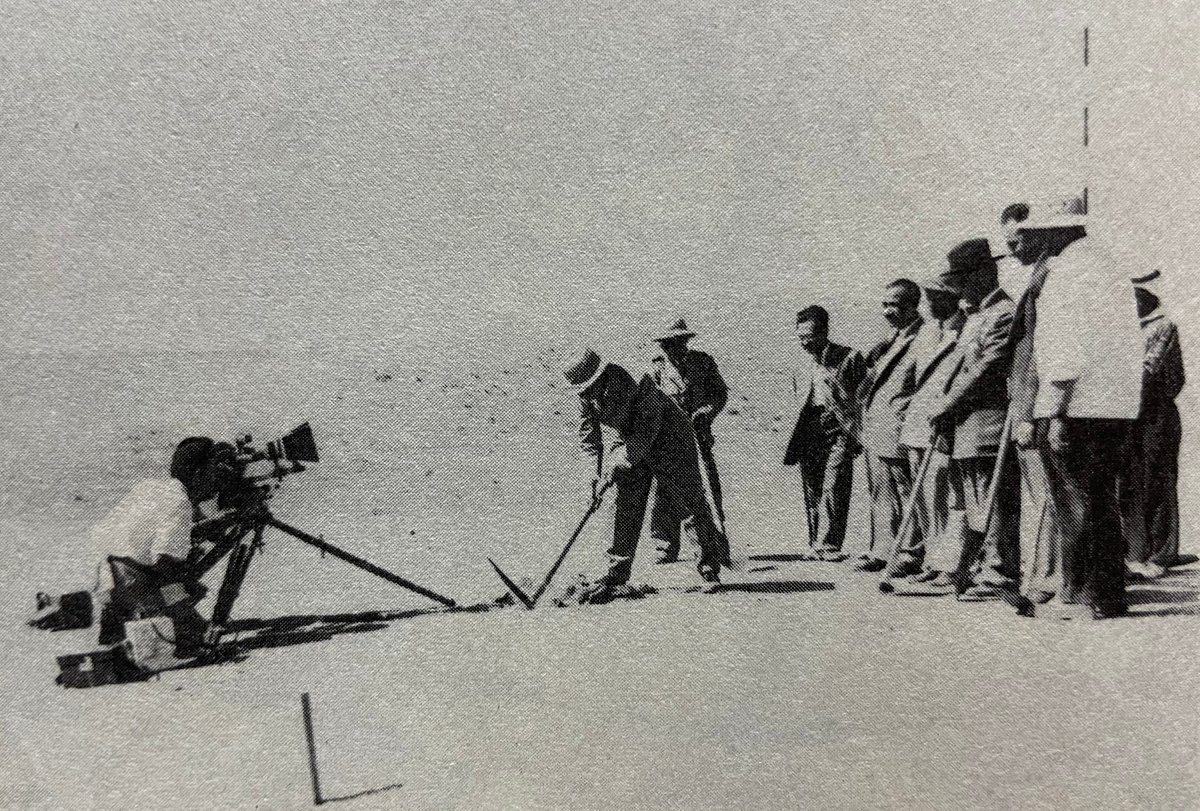

戦後における古代メソポタミア研究では、日本隊による初めての現地調査が実現しました。日本隊による古代オリエント世界の発掘は、1956-57年のイラン・イラクでの調査を先駆けとしています。

この発掘調査は、1953年にイラク考古物局から連絡があったことに端を発するもので、東京大学による戦後初の海外調査事業でした。調査をするにあたっては、文部省からの予算だけでは間に合わず、民間からの寄付金、あるいは現物寄付(調査器具、食料品、車までも送られてきた!)によって必要な物資を調達したほか、新聞社の後援も得るなど、いわば国を挙げての大事業となりました。

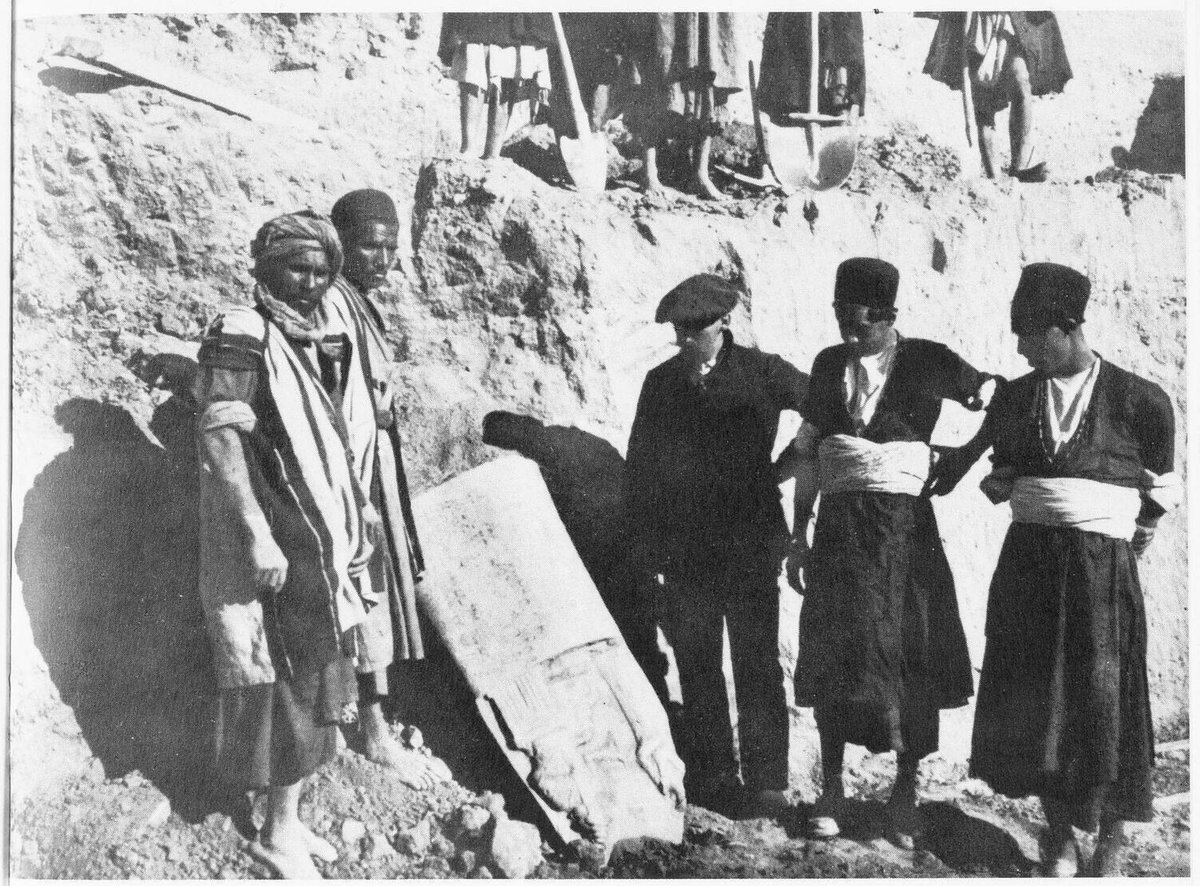

1956年8月に先発隊が、ついで9月に本隊が日本を発ち、イランでの踏査を開始。その後イラクに入ると、目的となる遺跡テル・サラサートで発掘調査を開始します。発掘にあたっては、当時外遊中であった三笠宮殿下が立ち寄られ、鍬入式に参加なさいました。

1956年撮影

(『古代オリエント史と私』三笠宮崇仁 学生社)

テル・サラサートでの発掘の合間には、シリア、ヨルダン、レバノンでも発掘を行うなど、精力的な調査は1年近くにわたって行われました。

・日本隊の活躍

テル・サラサートでの調査以降、日本隊はほぼ毎年のようにオリエント世界に飛び込んでいきました。はじめの十数年間は、東京大学、京都大学、日本オリエント学会のみでしたが、やがて国士舘大学、天理大学、東京教育大学(のち筑波大学)、古代オリエント博物館、中近東文化センター等々、様々な研究団体が発掘調査を行いました。

発掘隊の数は年々増加傾向にあり、また調査対象とする地域についても、当初はイラン、イラク、パキスタンなどが主でしたが、やがてシリア、トルコ、エジプトなど周辺地域に広がっていきました。特にエジプトについては、早稲田大学が継続的な発掘調査を続けています。

・研究費と人材

日本隊が海外で調査を続けていくためには、研究費と人材の確保が欠かせませんでした。

海外で発掘調査をするにあたっては文部省の補助金を確保できるかが重要でしたが、日本の国情が追い風になりました。戦後の高度経済成長によって、学術分野に振り向けられる政府予算が増加したことや、為替レートが有利に変更されたことは、海外で発掘調査を行う上でプラスに働きました(話を単純化すると、1ドル=360円時代に比べ、1/2、1/3の費用で調査が可能になりました)。

また、高等教育機関において人材育成が進んだため、発掘調査に携われる人材が増加していました。戦前から古代オリエント(古代メソポタミア)研究に携わっていた研究者のみならず、戦後から学び始めた若手研究者、あるいは大学の学部生までもが、専門調査に従事できるほどの戦力になっていました。

・国士舘大学の実績

海外での日本隊の活躍を示す一例として、国士舘大学によるキシュの発掘(1988-89(第1次)、2000-(第2次)、2001-(第3次)イラク戦以後中断)を挙げてみます。

1971年、イラクのアッタール洞窟遺跡(国士舘大学藤井秀夫教授に調査依頼、のち国士舘大学が調査)以降、国士舘大学はイラク各地で発掘調査を行ってきました。これは他の発掘調査にも言えることですが、日本隊における発掘調査はダム建設に伴う調査など緊急性の高い発掘調査が多く、重要な古代都市の調査を任されることは余りありませんでした。

しかしそんな中、国士舘大学は都市国家キシュの発掘調査を許されました。これ長年にわたるイラクでの調査実績が認められたためと思われます。既に仏、英米による調査が行われていた遺跡とはいえ、キシュはシュメール初期王朝時代、あるいはそれ以前から栄えていた歴史上重要な都市遺跡です。国士舘大学のキシュ発掘は、日本隊の数ある発掘調査の中でも最も著名な遺跡での事例かもしれません。

(15)展覧会の開催、博物館及び美術館の充実、教養講座の開設

・展覧会の開催

古代メソポタミアへの社会的認知度の高まりについて、既に三笠宮殿下の御活躍をご紹介しましたが、戦後における関心の高まりには、展覧会の開催や、博物館、美術館の充実等も重要な役割を果たしました。

「中近東文化展」(1957年)を皮切りに、以後「古代オリエント芸術展」(1958年)、「トルコ古代美術展」(1960年)、「ペルシア美術展」(1961年)、「ツタンカーメン展」(1965年)など、古代オリエント各地をテーマとした展覧会が催されました。時は高度経済成長期の日本とあって、展覧会は新聞各社の後援を得て行われ、中でも「ツタンカーメン展」は累計来場者300万人を記録するほどの成功を収めました。

・「メソポタミア展」

各種展覧会の内、古代メソポタミアに限った場合ひと際重要なのが、1967年に開催された「メソポタミア展」です(是非とも、URLの参考映像をご覧ください:https://www.youtube.com/watch?v=9R0J7J4vRMM)。イラク政府協力のもと、ウル王墓出土の髪飾りやメスカラムドゥクの兜など、イラク国立博物館所蔵の極めて貴重な文化遺産が日本にやってきました。当展示は東京国立博物館、愛知県美術館、岡山県相互文化センター各所で好評を博したようです。

この「メソポタミア展」には、文化財以外にも話題性もありました(こちらの映像をご覧ください。参考映像:https://www.youtube.com/watch?v=1YXdWXI90Pk)。5月25日、天皇皇后両陛下は「メソポタミア展」に足をお運びになられましたが、その傍らでは、展覧会開催に御尽力された三笠宮殿下が展示の解説をなさいました。このことは社会的関心を呼びました。

大成功を収めた「メソポタミア展」でしたが、社会的関心を集めただけにとどまらない、その後につながる影響をもたらしていました。

・岡山市立オリエント美術館

この「メソポタミア展」を訪れた観覧者の中に、一人の教育者が居ました。当時、学校法人岡山学園の理事長であった安原真二郎です。古代メソポタミア文明との接触は、安原氏にとって非常に印象深いものだったようで、その後安原は自ら中東に赴き、古代オリエント世界の遺物を収集していきました(氏の名誉のために強調しておきますが、日本に持ち帰ったのは、持ち帰っても問題のない品々だけです)。安原は江上波夫らの協力も得ながら、古代オリエントに関する一大コレクション(約2,000点)を築くまでになりました。

1973年、安原はこれらのコレクションを岡山市に寄贈することを決めました。これら古代オリエントに関する日本有数のコレクションを元にして設立されたのが「岡山市立オリエント美術館」です(1979年4月開館、名誉顧問は三笠宮殿下)。同館は、日本国内では唯一となる古代オリエント専門の美術館で、岡山市民や、日本全国のオリエント愛好家に親しまれています。

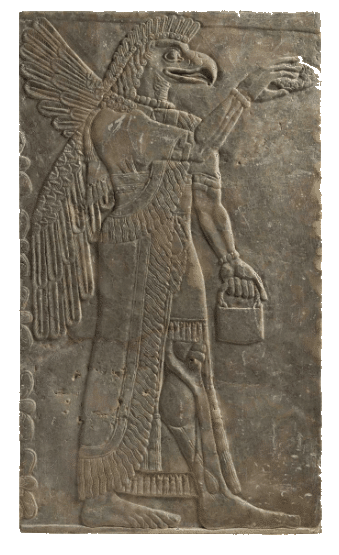

・レリーフ「有翼鷲頭精霊像浮彫」

2004年は、岡山市立オリエント美術館が開館25周年を迎えた年でしたが、この時の記念事業が異例の大事業でした。

新アッシリア時代(前875-860年頃)

(岡山市立オリエント美術館 収蔵)

岡山市立オリエント美術館収蔵品検索

https://www.city.okayama.jp/orientmuseum/0000028584.html

※画像データに掛かる一切の権利は上記美術館に属するものであり、

上記の画像掲出は著作権法上の引用にあたる範囲内で行っています

古代メソポタミアに関心をお持ちの方であれば、一度は見たことがあるのではないでしょうか。古代アッシリアの精霊(アプカル)を示した壁画レリーフ「有翼鷲頭精霊像浮彫」です。古代アッシリアのレリーフ壁画は、写実性と力強さが特徴で、当時を代表する美術遺産として世界的に知られています。岡山市立オリエント美術館は、開館25周年記念事業として、このレリーフを購入したのです。

館内の一角、やや証明を落としたほの暗いコーナーにレリーフはあり、観覧者は神秘的な雰囲気の中、この貴重な古代遺産と直に向き合うことができます。アッシリア・レリーフを保有しているのは、世界的にみても超一流の美術館、博物館ばかりですが、その内の一つが岡山市立オリエント美術館なのです。

なお、美術館が発行したパンフレットから推察するに、レリーフの取得費は1億3,200万円程で、更に驚くべきことにその1/3(4,400万円)程度が岡山市民からの寄付金だったようです(紺谷.2004)。岡山市民の古代美術への理解には、感服するばかりです。

・古代オリエント博物館

本物を目にできる博物館、美術館は、古代メソポタミア(古代オリエント)に関心を持ってもらう上では絶好の施設です。岡山市立オリエント美術館については上記のとおりですが、他の施設についても幾つかご案内します。

1977年に開館した「古代オリエント博物館」は、東京池袋(サンシャインシティ文化会館)に所在するという立地の良さから、多くのメソポタミア、オリエント愛好家が足を運んでいます。同館は、文化財展示のほか、現地での発掘調査、希望者向けの講座なども実施しており、この内公開講座では第一線にいる研究者から直接講義を受けられるとあって、人気を博しています。殊に、新型コロナウイルス感染症が流行した影響から、社会的にリモートワーク環境が整備された時流も手伝って遠隔環境での講座が盛況となりました。

・中近東文化センター

1978年、三笠宮殿下の御発意により、出光佐三(出光興産株式会社創業者)の協力を得て「中近東文化センター」が開館しました。東京三鷹の閑静な住宅街に立地しており、都市部の喧騒から離れて、貴重な文化遺産に親しむことが出来ます。

古代オリエント博物館同様、当センターは研究組織であり、1998年には、継続的な発掘調査を行うため「アナトリア考古学研究所」(トルコ共和国クルシェヒル県チャウルカン村)を設置しています。また、同センターには付属図書館(三笠宮記念図書館、蔵書53,189冊)があり、極めて貴重な資料が収蔵されています。

ここまで紹介してきた美術館、博物館のほかに、「東京国立博物館」、「国士舘大学イラク古代文化研究所」、「インターメディアテク」(いずれも東京都)、「横浜ユーラシア文化館」(神奈川県)、「平山郁夫シルクロード美術館」(山梨県)、「MIHO MUSEUM」(滋賀県)、「天理参考館」(奈良県)など、古代メソポタミアに触れられる施設は各地に点在しています。

展覧会の開催や、美術館、博物館での常設展示は、それまで古代メソポタミア(古代オリエント)と接する機会のなかった人たちにとってのきっかけ、あるいは既存の愛好家が知見を深める誘因となり、古代メソポタミアが社会的認知を高めていく上で重要な役割を担っています。

・公共放送を通じた学びの機会

一般社会への普及において、体系的に学びを深める機会も設けられました。テレビやラジオの公共放送(NHK)において、古代メソポタミア、古代オリエントに関する良質な番組が作成されるようになりました。

現在は終了してしまいましたが、1988年にNHK学園に開設された通信講座「古代オリエント史」は、日本オリエント学会が監修を務めていました。またNHKカルチャーラジオでは、2009年に、番組「歴史再発見」の一部として「楔形文字がむすぶ古代オリエント都市の旅」(6/30-9/22)を全13回にわたって放送しました。古代オリエント学者の小林登志子監修のもと、古代オリエントの各都市をめぐるというスタイルで学びの機会を提供していました。現在、当時の放送を今聴くことは出来ませんが、放送内容が書籍化されています。

NHKではこの他にもカルチャースクールなどの形式を通じて、度々古代メソポタミアに関する学びの機会を設けてきました。

(16)ギルガメシュ叙事詩の邦訳

・矢島文夫

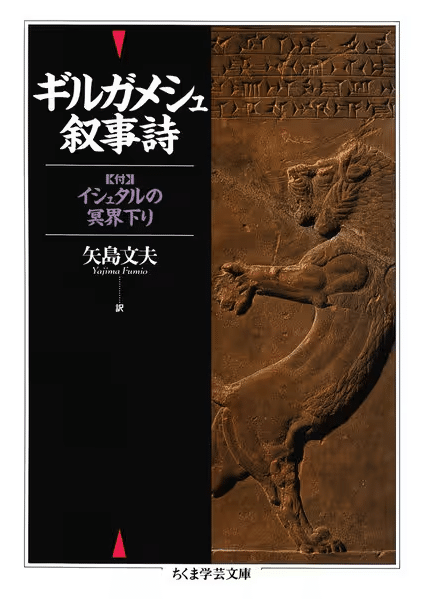

この章では、日本におけるギルガメシュ叙事詩、ギルガメシュ王の広がりついて簡記します。

ギルガメシュ叙事詩は、古代都市ウルクに実在したとされる伝説的なギルガメシュ王にまつわる一連の逸話です。友情や冒険、そして生と死の命題を含むなど、古代文学の中でも高い精神文化を有した作品として知られており、今なお多くの読者を獲得している不滅の傑作です。

日本語の書籍にギルガメシュが紹介されたのは、戦前の1926年、宗教学者石橋智信が「宗教研究」(第25巻)に『ギルガメーシュ物語』を寄稿したのがはじまりでした。しかし、古代メソポタミアに通ずる人材が少ないこともあり、その後長い間、ギルガメシュ叙事詩を邦訳するという試みはなされませんでした。

1950年代後半、オリエント学者矢島文夫はギルガメシュ叙事詩への関心を持っており、重訳ではなく、原典からの直接邦訳を志していました。幸運な伝手などがあり、矢島は貴重な文法書を手に入れることに成功していましたが、一方で、そのような本を出す版元はないだろうと考え、出版そのものには悲観的でした。

1962年、当時紀伊国屋書店の出版部に勤めていた矢島は、山本書店の山本七平と面会します。この時、全く意外なことに、山本が矢島に対しギルガメシュ叙事詩の出版について切り出したのでした。矢島は山本の提案に応え、かくして1965年、山本書店から『ギルガメシュ叙事詩』が出版されました。二人の巡り合わせによって、英雄譚の邦訳が実現することとなったのです。

・目覚めた英雄譚

当初叙事詩への反応はほとんどなく、書籍の売れ行きは不調でした。悲しいかな、当時の日本において、古代メソポタミアについての社会的認知度はまだ十分ではありませんでした。

しかし、時代の巡り合わせがギルガメシュ王を放っておきませんでした。2年後に開催された「メソポタミア展」をきっかけとして、ギルガメシュ叙事詩、ギルガメシュ王への関心が高まりを見せ、書籍の在庫は減少、重版にまで至ります。

現在、ギルガメシュ(ギルガメッシュ)は、ゲーム等サブカルチャー分野を含め高い認知度を有しており、古代メソポタミア世界においては比類なき地位を占めています。それは、キャラクターのモデルとして著名なだけではなく、ギルガメシュ叙事詩のストーリー性、メッセージ性の高さが、数千年の時を経て現代人の心を打つからに他なりません。

邦訳叙事詩の出版当初、その売れ行きは芳しくありませんでした。ただ矢島本人は、その頃を振り返る文章の中で「しかしギルガメシュは二千五〇〇年の眠りから目覚めたばかりだ。あせることはない」と当時の心境を述懐しています(矢島.1998)。矢島氏は、ギルガメシュ叙事詩の価値、ギルガメシュ王の魅力を真に理解された人物でした。

矢島文夫

1965年に山本書店から初版、その後1998年に筑摩書房から新装版を出版、

本書は現在においても重版を続けており、多くの人々を魅了している

(17)古代メソポタミアを題材にした創作

・文学、芸術における創作

戦後の日本では、三笠宮殿下の御活躍、展覧会の開催、博物館、美術館の充実等を通じて、古代メソポタミアに対する社会的な認知度が高まっていきました。そうした中で、ただ古代の遺物を眺めるだけではなく、それらを題材にした創作物が作られるようになっていきました。既に戦時下の1942年、中島敦が「文字禍」を著しましたが、こうした古代メソポタミアを題材にした創作は、戦後——普及が進む高度経済成長以降――になると増加していきます。

創作、あるいは古代メソポタミア文化を取り入れた表現は、文学、芸術、サブカルチャーなど、幾つかの分野にカテゴライズすることが出来ますが、このうち戦後において一番早かったのは、文字禍と同じく、文学における創作活動でした。

1962年に発表された、井上靖の「古い文字」には、円筒印章が登場します。円筒印章とは、古代メソポタミアで数千年の長きにわたって使われたわれた筒形のスタンプのことです。円筒印章は、松本清張の『礼遇の資格』(1972年)にも採用されており、文豪たちにとって興味深いアイテムと捉えられたようです。

芸術分野においても、メソポタミアに注目した作品が生まれるようになります。矢島文夫訳『ギルガメシュ叙事詩』の出版(1965年)については既に触れましたが、芸術家坂下広吉のギルガメシュシリーズ(1977から制作をはじめ、2000年に画集『初めの男 ギルガメシュ物語』を出版)、梅原猛の戯曲『ギルガメシュ』(1988年)のように、ギルガメシュ叙事詩に題材を求めた創作物が生み出されました。太古の物語でありながら、友との厚い友情、死ななければならない人の宿命など、人間の普遍的なテーマを扱ったその内容は、多くの人々にインスピレーションを与えました。

また2015年には、シュメール神話「イナンナの冥界下り」を題材にした舞台「イナンナの冥界下り」(2015年11月、大阪セルリアンタワー初演)が上演されています。

・漫画における創作

日本の創作文化において重要な位置を占める漫画においても、古代メソポタミアに題材を求めたものがあります。

石ノ森章太郎 1976-77年(連載期間)

朝日ソノラマ

先駆けとなったのは、漫画界の巨星、石ノ森章太郎の「ギルガメッシュ」(1976-77年)。古代シュメールのミイラから、クローン人間ギルガメッシュが生み出され、主人公姉弟が世界を巡る争いに巻き込まれていくという筋立てのダークSFファンタジー作品でした。神秘性と人間ドラマを兼ね備えた「夢の夢」(1985-92年、市東亮子)、同名の小説を題材にしたファンタジー漫画「四方世界の王」(2009-14年、原作 定金伸治、漫画 雨音たかし)、魅力的な人物作画と美しい世界観を舞台とする「バビロニアの獅子」(2010-14年、氷栗優)、正義と法について問いかける「異法人」(2013-14年、山本松季)、生々しい戦いと策謀が蠢く古代世界にタイムスリップした女子高校生が奮闘する「ネオ・エヌマ・エリシュ」(2019-20年、マミー)など、硬軟取り混ぜた秀作がそろっています。また、厳密にはメソポタミアから外れるものの、古代ヒッタイト帝国を舞台とした少女漫画「天は赤い河のほとり」(1995-2002年、篠原千絵)は、多くのヒッタイトファンを生み出し、現在でも根強い人気を誇っています。

また現在では、インターネットを通じた掲載の場も増えています。「バベルの設計士」(2018-20年、芦藻彬)は、古代バビロニア世界を舞台に、圧倒的な書き込み量と緻密な時代考証で綴られた名作です(URLから一部を無料で読むことができますので、ご興味ある方は是非! https://j-nbooks.jp/comic/original.php?oKey=182)。

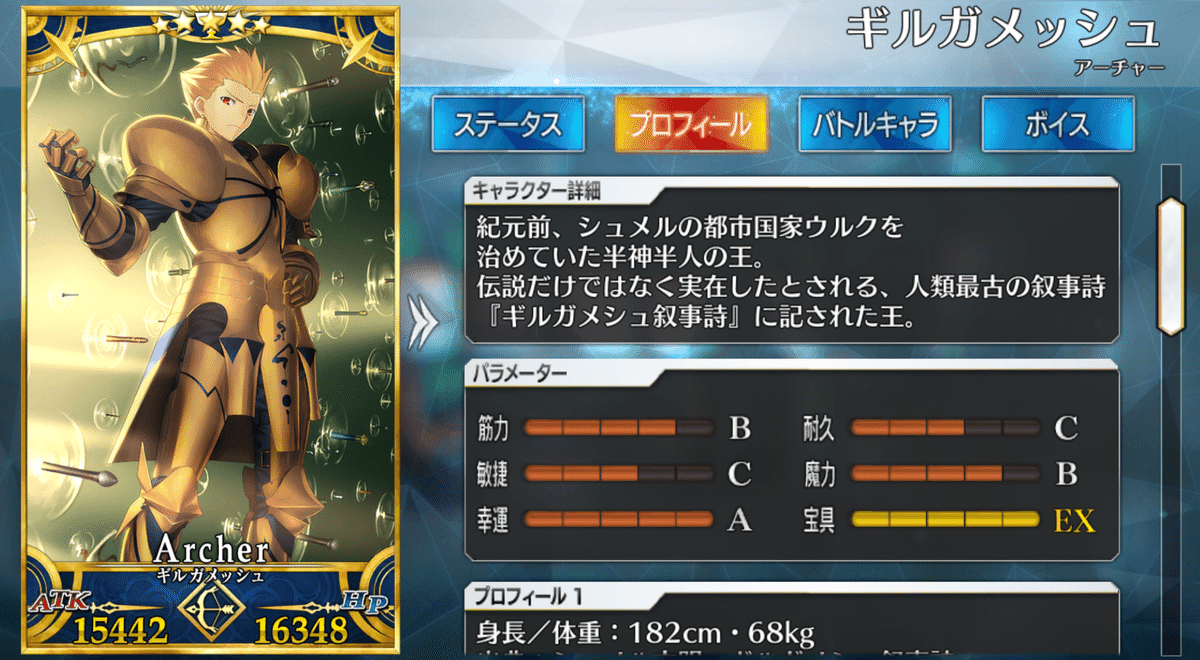

・ゲームにおける創作

日本において、特に若年層の間に古代メソポタミアが浸透した要因の一つが、ゲームにおける創作物でした。中でも、ギルガメシュ叙事詩の主人公であるギルガメシュ(ギルガメッシュ)は、複数のゲームキャラクターのモデルとなっており、人気キャラクターのファンが原典であるギルガメシュ叙事詩に関心を持つようになるという、強力な動線を生みました。

1984年にアーケード版がリリースされた、バビロニアンキャッスルサーガ「ドルアーガの塔」は、主人公ギルを操り、塔の攻略を目指します。1992年発売、現在でも根強い人気を持つ「ファイナルファンタジーⅤ」などに登場するギルガメッシュは、敵キャラクターながら魅力的な役どころが人気です。また、2004年発売「Fate/stay night」(PC版、18禁)を初出として、Fateシリーズに登場するギルガメッシュは、日本のサブカル・メソポタミア創作分野においては不動の地位を占めていると言っても過言ではなく、友エルキドゥとともに多くのウルク民(Fateシリーズにおいてメソポタミアを愛好するファンの通称)の心を捉えて離しません。

また、Fateシリーズに関しては、2015年よりスマートフォン向けRPG「Fate/Grand Order」が配信開始となりました。過去のシリーズ作品同様ギルガメッシュ、エルキドゥといった人気キャラクターが採用されているほか、2016年12月7日からは、古代メソポタミアを舞台としたメインストーリー「絶対魔獣戦線バビロニア」が配信開始となりました。古代メソポタミアの神話、文化を取り入れた重厚なシナリオとなっているほか、イシュタル女神、エレシュキガル女神等、古代メソポタミアの神々や空想動物もキャラクター(サーヴァント)として採用されています。ゲーム配信当初から人気のあった同ストーリーは、2019-20年にはテレビアニメ化、古代オリエント博物館との関連イベント(「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-展 Road to Uruk」 監修:古代オリエント博物館)も開催されるなど、近年における古代メソポタミア関連創作物としては最大級の盛り上がりを見せました。

それぞれのキャラクター設定には、原典である神話や逸話を活かしたエピソードが

添えられており、作品のファンが歴史や文化に関心を寄せるきっかけとなっている

TYPE-MOON/LASENGLE

このほか、「女神転生」シリーズ(1987年-、アトラス)、「メソポタミア」(1989年、同上)など、古代メソポタミアの要素を借用した作品は多数あり、古代文化と近代的な電子遊戯の相性の良さを感じさせます。

Fateシリーズのギルガメッシュなど、キャラクター性の高いゲームについては、既存のキャラクターや世界観をモデルとしたファンアート(二次創作)が多く生み出され、特定作品の二次創作によって新たなに古代メソポタミアに関心を抱く人々が現れるという現象も生じており、サブカルチャーによる影響力、発信力の高さが伺えます。

4.おわりに

・日本における古代メソポタミア研究史

幕末に国が開かれると、数ある学問・知識とともに、古代メソポタミアについての情報も入ってくるようになりました。しかし、当時実学を優先せざるを得なかった日本の国情などもあり、その後長きにわたって、この分野が注目を集めることはほとんどありませんでした。

日本における古代メソポタミア研究は、1917年創設のバビロン学会を嚆矢としています。大部分が非研究職である民間有志の集まりでしたが、古代世界に対する情熱を原動力とした、紛れもなく日本で最初の古代メソポタミア研究団体でした。ただし戦前においては研究環境が十分ではなく、また天災の不幸に見舞われたこともあり、バビロン学会はその後活動を停止してしまいます。

戦時下の困難な状況の中、少数の人々の熱意が、後に研究が芽吹く道筋を整備することとなります。戦後になると、三笠宮崇仁親王殿下という名実ともに計り知れないほど存在感のある御方の御活躍もあり、日本での学術研究は深化していきました。

また、学術組織の結成や高度経済成長の波に乗って、展覧会の開催、美術館、博物館の整備など、一般大衆に対して古代メソポタミアが普及する環境も整っていきました。

サブカルチャー文化が盛んになると、古代メソポタミアを題材にした漫画や、あるいは伝説的な人物をモデルとしたゲームキャラクターなども創作されるようになりました。これらは、それまで古代メソポタミアに関心のなかった層を惹きつける誘因となり、こうしている今この瞬間も無数のメソポタミアファンを生み出しています。

・研究100年

バビロン学会の創設(1917年)から、はや100年が経過しました。その間、数限りない人々の情熱によって、この分野が開拓されてきました。そして、そのうちの多くの人々が、既に鬼籍に入られています。

バビロン学会を創設し、古代メソポタミア研究の先駆けとなった原田敬吾は1936年に亡くなりました。また、法制史の分野で大著を成した原田慶吉教授は、生活苦から1950年に自ら命を絶ちました。日本シュメール学の祖であった中原与茂九郎先生は1988年に逝去され、次いでオリエント学の太祖であった杉勇教授も1989年にこの世を去りました。現在、日本において高い知名度を誇っているギルガメシュ王、そのきっかけである邦訳『ギルガメシュ叙事詩』を世に送り出した矢島文夫先生は2006年に、シュメール語文法の世界的権威であった吉川守先生は2009年に亡くなられました。そして2016年には、古代メソポタミア(古代オリエント)の普及に多大な貢献をなされた三笠宮崇仁親王殿下が薨去されました。

その一方で、本文ではお名前をあげる機会を逸しましたが、現在も多くの方々が調査研究に従事され、また若い研究者も年々生まれています。後進の育成という点では、京都大学の中原与茂九郎先生、東京教育大学の杉勇先生、広島大学の吉川守先生に御功績があったことを、今一度強調したいと思います。日本におけるこの分野の先覚達が、単に優秀な研究者だっただけではなく、素晴らしい教育者でもあったからこそ、今日の活況があります。

2004年には、日本オリエント学会の創立50周年記念として、執筆者183名の手になる『古代オリエント事典』が編纂されました。本書は、先史時代からササン朝に至るまでの歴史を詳細に解説し、多くの資料・索引を付したもので、戦後半世紀の研究成果が凝縮された大著です。日本における古代オリエント(古代メソポタミア)研究が途切れずに続いてきたことを示すという意味でも、重要な意義を持つ一冊です。

日本オリエント学会 2004年

岩波書店

多くの研究者、関係者の御尽力の結果として、現在の研究、そして一般への普及があります。サブカルチャーのファンアートを含め、個人の創作活動が、新たなメソポタミア愛好家を生み出しており、そのことが今日におけるメソポタミア界隈の活況に貢献していることも事実ですが、その前提となる研究者の皆様のご尽力に、改めて敬服し、感謝の念を深くするばかりです。

世界における、そして日本における古代メソポタミア研究がますます発展してゆくことを願って、本レポートを終えます。

2019年1月11日 文責 とらひこ

2024年6月23日 修文 とらひこ

【参考文献】

本レポートをまとめるにあたり活用した文献について、以下のとおり主だったものを記載します。

(凡例)

・著者/訳者 等(出版等年)『書名』出版社/発行者

(URLがある場合はインターネット上での閲覧が可能です)

(全般)

・板倉勝正(1960)『日本における古代オリエント研究』日本オリエント学会月報1960年3巻3号(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient1955/3/3/3_3_29/_article/-char/ja)

・前田徹ほか(2000)『歴史学の現在 古代オリエント』山川出版社

・三笠宮崇仁(1966)『日本における古代オリエント研究の発達について』オリエント1966年9巻2-3号

(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient1962/9/2-3/9_2-3_1/_article/-char/ja/)

・三笠宮崇仁(2000)『日本における古代オリエント文明研究史』オリエント2000年43巻第2号(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient1962/43/2/43_2_1/_article/-char/ja/)

(1)情報輸入のはじまり

・西村茂樹(1873-75)『万国史略 : 校正 巻之1』西村茂樹(https://dl.ndl.go.jp/pid/768572)

・文部省(1872)『史略 3 西洋上』文部省(https://dl.ndl.go.jp/pid/768346)

・ルジュール(著)、山内惟一(訳)(1874)『西史初学び 巻之上』竹乃家(https://dl.ndl.go.jp/pid/776607)

(4)原田敬吾、(5)バビロン学会、(6)バビロン学会の終焉

・佐藤進(1995)『バビロン学会と古代学研究所』(立正大学人文科学研究所年報. 別冊)立正大学(https://rissho.repo.nii.ac.jp/records/5467)

・前島礼子(2017)『原田敬吾の「日本人=バビロン起源説」とバビロン学会』(『近代日本の偽史言説―歴史語りのインテレクチュアル・ヒストリー』収録)勉誠社)

・森征一(1987)『弁護士 原田敬吾とバビロン学会の設立』慶應義塾福澤研究センター(https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN10005325-19870000-0161)

・山田倬(1892)『在野名士鑑 巻の2』竹香館(https://dl.ndl.go.jp/pid/777928)

(7)「日本人=〇〇起源説」

・小川英明、竹内孝治(2011)『小島威彦との協働関係からみた坂倉準三の建築活動』(造形学研究所所報第7巻)愛知産業大学造形学部

・竹内孝治、小川英明(2011)『戦時期における哲学者・小島威彦の著作および出版活動とスメラ学塾』(造形学研究所所報第7巻)愛知産業大学造形学部

・森田朋子(2005)『スメラ学塾をめぐる知識人達の軌跡』(文化資源学第4号)千葉大学

・渡邉直樹(2014)『ケンペルと言語起源論』(宇都宮大学国際学部研究論集)宇都宮大学(https://uuair.repo.nii.ac.jp/records/3863)

(8)井上芳郎と中島敦

・伊東弥之助(1972)『慶應義塾図書館史』慶應義塾大学メディアセンター(https://www.lib.keio.ac.jp/about/publication/history.html)

・井上芳郎(1943)『シュメル・バビロン社会史』ダイヤモンド社(https://dl.ndl.go.jp/pid/1908809)

・小林登志子(2015)『文明の誕生』中央公論新社

・中島敦(1942)『文字禍』※参考は青空文庫(https://www.aozora.gr.jp/cards/000119/files/622_14497.html)

(9)専門研究者の出現

・小林登志子(2005)『シュメル——人類最古の文明』中央公論新社

・杉勇(1968)『楔形文字入門』中央公論新社

・山本茂(1988)『<訃報>本会顧問 中原与茂九郎名誉教授訃』(『史林71巻』収録)京都大学文学部

(11)三笠宮崇仁親王①、(12)日本オリエント学会、

(13)三笠宮崇仁親王⓶

・高見宇造(2016)『「三笠宮さま薨去」の報に思う』(『グローカル天理』2016年第12号収録)天理大学(https://www.tenri-u.ac.jp/news/28243/)

・日本オリエント学会(2004)『古代オリエント事典』岩波書店

・前川和也(2010)『吉川守先生のご逝去を悼む』オリエント2010年53巻1号(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient/53/1/53_144/_article/-char/ja/)

・三笠宮崇仁(1954)『日本オリエント学会の創立にあたって』日本オリエント学会月報1955年1巻1号(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient1955/1/1/1_1_1/_article/-char/ja/)

・三笠宮崇仁(1956)『帝王と墓と民衆』光文社

・三笠宮崇仁ほか(1977)『「オリエント」をふりかえって』オリエント1977年20巻2号(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient1962/20/2/20_2_89/_article/-char/ja)

・三笠宮崇仁(1984)『古代オリエント史と私』学生社

・吉川守(1986)『「シュメール研究会」の活動報告Ⅱ』オリエント1986年29巻1号(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient1962/29/1/29_1_149/_article/-char/ja)

・筆者不明(1975)『「シュメール研究会」の創設と活動報告』オリエント1975年18巻2号(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient1962/18/2/18_2_119/_article/-char/ja)

(14)日本隊の発掘調査

・小口和美(2006)『メソポタミアでの発見』国士舘大学イラク古代文化研究所

(15)展覧会の開催、博物館及び美術館の充実、教養講座の開設

・岡山市立オリエント美術館(不明)『リーフレット(岡山市立オリエント美術館について)』岡山市立オリエント美術館

・小林登志子(2009)『楔形文字がむすぶ古代オリエント都市の旅』日本放送出版協会

・紺谷亮一(2004)『Invitation to Assyrian Relief アッシリア・レリーフへの招待』岡山市立オリエント美術館

中日新聞社(1967年撮影)『「メソポタミア展開く」No.693_1』中日新聞社(https://www.youtube.com/watch?v=9R0J7J4vRMM)

中日新聞社(1967年撮影)『「両陛下メソポタミア展へ」 No.698_1』中日新聞社(https://www.youtube.com/watch?v=1YXdWXI90Pk)

・日本オリエント学会(1988)『メソポタミアの世界 上巻・下巻・必携』日本放送協会学園

・メソポタミア展(1967)『パンフレット(メソポタミア展)』メソポタミア展

(16)ギルガメシュ叙事詩の邦訳

・月本昭男(1996)『ギルガメシュ叙事詩』岩波書店

・矢島文夫(1998 ※新装版)『ギルガメシュ叙事詩』筑摩書房

(17)古代メソポタミアを題材にした創作

・大津忠彦(2011)『西アジア考古資料と近代日本文学』(筑紫女学園大学短期大学部紀要)筑紫女学園大学(https://chikushi-u.repo.nii.ac.jp/records/114)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?