大学におけるDXガバナンスと監査

DXは,ITが価値を生み,組織にたいして大きな貢献を行うものとなることを求めている.大学では,ITは、業務合理化のためや教育の必要に迫られて導入するものであった.DXを意識するとき、大学のITは、ガバナンスによって大学に価値をもたらすものへと変わらなくてはならない。

※ このノートは, 2020年10月30日に行った講演のメモである.

1 日本のITの厳しい現実

大学関係者に言わせると,大学のITガバナンスは日本の企業に比較して遅れているのだそうである.しかし,周知のように日本の企業のITガバナンスは,世界的に見れば大きな後れをとっている分野である.

それを象徴するものが,日本のIT投資の実状である.日本全体のIT投資は,世界的に見れば常に低水準であり,OECD諸国の中で低位にある(図1).それにもかかわらず,日本の企業にとってIT支出の負担は大きいと考えられている.

日本のIT投資の大半は,新しいものに向かわず,過去のシステムの維持管理にもっぱら投資されていることが,その理由の一端である.少し古い記事になるが,日経コンピュータ 2018年7月5日号によれば,日本の金融機関のIT投資は,毎年400億円以上にのぼり,これはスカイツリーが毎年建築できる金額に匹敵するとされている.このような巨額のITへの支出の多くは,つい最近改修を終えたみずほ銀行のシステム統合にみられるような過去のシステムの運用のための投資なのである.みずほ銀行のシステム改修の総投資額は4000億円を超え,2019年度には,みずほ銀行は,5000億円の減損さえ計上している.この巨額の投資は,金融機関統合の際のガバナンスの失敗に起因し,その修復が避けられなくなった結果である.

こうした事情は,日本の特定の企業に固有の事情というわけではない.図2は,2016年の企業IT動向調査の結果を示している.日本の企業のうち76.5%の企業が,複雑化し肥大化したシステムに苦しんでおり,さらに過半の企業は,メンテナンスに多くのIT予算を割いている.この様な結果を生むそもそもの原因こそが,日本の企業におけるITガバナンスの弱さにある.ITガバナンスの下では,問題のあるシステムは常に調査され,更新され,新たな価値を生むための IT投資が行われているはずである.それができないITガバナンスの弱さのツケが,今の日本の企業に大きな負債となっている.

2 デジタルトランスフォーメーションの登場

こうした日本のITの状況に,国も大きな危機感を覚えている.その背景には,日本が超高齢化社会を迎えようとしているという事情も強く働いている.図3は,総務省が毎年出している日本の人口の推移である.これによれば,2010年にピークを迎えた日本の人口は急速に減少し,2100年頃には明治維新の頃に戻ってしまうことになる.超少子高齢化社会は目前に迫っており,毎年労働力人口は著しく減退してゆくことになる.それを補うはずのIT化までも遅れてしまえば,日本は致命的なほどに衰退してしまうことになる.

近年デジタルトランスフォーメーション(DX)が叫ばれるようになった背景には,このような課題が潜んでいる,

2.1 DXとは何か?

デジタルトランスフォーメーション(DX)は,元々は,スェーデンウメオ大学のストルターマンが提唱したとされている.デジタルテクノロジーは,良くも悪くも人々へ大きな影響を与える,それを良い方向に向けることは容易では無い,とストルターマンは考えたのである.

しかし,今日政府が推進しようとしているDXは,本来の意味から踏み込んで,デジタルテクノロジーの進展により劇的に変化する産業構造を見通し、戦略を立て、事業と組織そして意識を変革するものとしてDXを掲げたものである.

これに伴い,この数年の間は,国家予算の多くは,DXという名目に多くを割くことになると見込まれる.文部科学省の予算においても,2021年度助成金関係予算の多くがDXの名の下に配分されている.

2.2 DXと2025年の壁

政府が,日本におけるDXを推進するにあたり,課題として経済産業省が設定しているものに2025年の壁と呼ばれるものがある.2025年には,日本の企業は,古いシステムでの運営ができなくなり,システム更新のための人材も払底してしまうという予測がその根拠になっている.超少子高齢化社会への対応は,それまでに終えていなければならず,そのために,DX予算は,2025年までに日本のITを一新しなければならないという目標を有していることになる.

この間に各大学のDX予算も大幅に増え,多様化して行くことが予想される.

2.3 DX推進ガイドライン

DXは,国家的なプロジェクトであり,経済産業省は,そのための「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」を用意している.その概要を図4に示す.

図4にみられるように,このガイドラインではDX推進のためには「DX 推進のための経営のあり方、仕組み」が根幹にすえられている.ガバナンスなくして,DX推進は達成できないという構図が描かれている.ガバナンスのために「体制・仕組み」が必要であり,ガバナンスによって「実行プロセス」が実現でき,DXは推進されるということをこのガイドラインが示している.DXではこのようなITガバナンスをデジタルガバナンスと呼んでいる.

3 監査とDX

ここでのデジタルガバナンスはITガバナンスと同義であると考えてよいが,違いもある.デジタルガバナンスは,ITガバナンスと異なり,明確な定義が与えられており, 国はその実現のために,有力なツールを提供しようとしている.そのツールの一つにデジタルガバナンスコードがある.デジタルガバナンスコードは,その目的は,資格認定制度ではあり,直接監査を意識したものではない.しかし,現在策定中のデジタルガバナンスコードの構成を見ると,監査のための有力なツールになる可能性がある.従来の監査体制では,ITガバナンスに対する外的な基準もなく,従来の監査アプローチでは困難な点があった.デジタルガバナンスコードの登場は,ITガバナンス監査の在り方を大きく改善させるかもしれない.

3.1 デジタルガバナンスコード

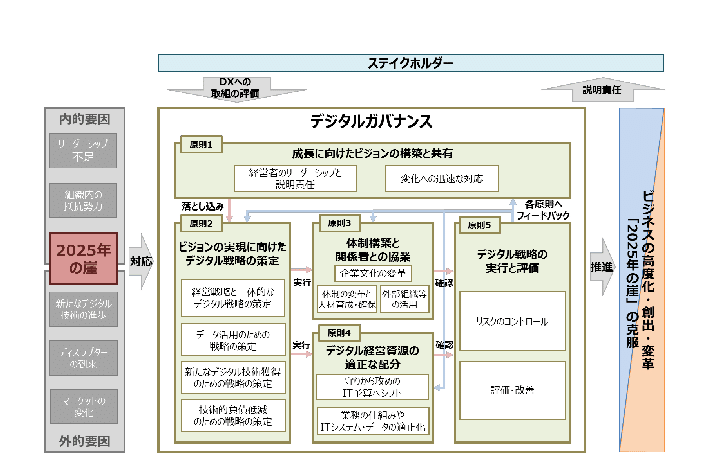

デジタルガバナンスコードは2019年9月に経済産業省から提唱され,2020年10月現在制定が進められている資格認定制度である.デジタルガバナンスコードで定義されるデジタルガバナンスを図5に示す.

図5に見られるようにデジタルガバナンスは,(1)成長に向けたビジョンの構築と共有,(2)ビジョンの実現に向けたデジタル戦略の策定,(3)体制構築の関係者との協業,(4)デジタル経営資源の適正な配分,(5)デジタル戦略の実行と評価の5つの行動原則からなっている.

デジタルガバナンスコードはこの行動原則に基づいて構築されることとなっている

監査を経験された方であれば,デジタルガバナンスコードを基準にした大学のITガバナンスの監査が容易になることが期待される.

3.2 デジタルガバナンスコードの策定

図6はデジタルガバナンスコード認定制度の概要である.

2021年には,この様な形での認定が開始されることとなっており,それまでには,デジタルガバナンスコードの最初の版が完成しているはずである.

4 DXと大学におけるITガバナンス

従来から大学は,ガバナンスに課題を抱えていると考えられてきた.とりわけIT分野では,経営者のITに対する理解が行く届かないことが多く,ガバナンスが脆弱と考えられてきている.

文部科学省のDX予算が,多様な形で大学内に入ってきたときには,従来のガバナンス体制では,大きな困難を抱えることになる.DXに付随するデジタルガバナンスは,大きな意味を持つ.従来ITは,業務合理化のためや教育の必要に迫られた上で導入するものであった.DXが求めているものは,ITが価値を生み,組織にたいして大きな貢献を行うものへと意味を変えることを求めている.

各大学自身がその点に十分な自覚がなかったとしても,学内の監査の立場から,デジタルガバナンスについての監査を行うことは,大学にとって大きな価値をもたらす可能性があり,DX下でのITガバナンスの監査は,大学の将来に大きな役割を果たすことになる.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?