■ビル・ウィザース物語(パート1)~炭鉱の街からハリウッド・ヒルまで

シンガー・ソングライター、ビル・ウィザースが2020年3月30日に81歳で死去しました。その訃報などを当初はツイッターなどで連投し、さらに4月5日付けブログから8回にわたっていろいろと投稿しました。それらのビル・ウィザース関連原稿を大幅に加筆修正しまとめて、このノートに『ビル・ウィザース物語~炭鉱の街からハリウッド・ヒルまで』として2回に分けて掲載します。

本記事は有料設定ですが、このnoteで最後まで無料で読めます。読後、お気に召せば「記事を購入する(今回は500円)」、あるいは、「サポートをする」(金額は自由に設定可)なども可能です。クレジットカード払いか、携帯電話支払いがお選びいただけます。アカウントを作らなくても支払い可能。アカウントを作ると、次回以降手続きが簡略化できます。

(本作・本文は約25000字。「黙読」ゆっくり1分500字、「速読」1分1000字換算すると、50分から25分。いわゆる「音読」(アナウンサー1分300字)だと83分くらいの至福のひと時です。ただしリンク記事を読んだり、音源などを聴きますと、もう少しさらに長いお時間楽しめます。お楽しみください)

~~~~~

ビルの訃報は日本時間の2020年4月3日(金)夜に流れました。僕のツイッターでは3日の23時43分に一報を流し以後いくつも情報を出し、4日以降、日本でも、また世界でも一斉に追悼モードとなりました。「ソウル・サーチン・ブログ」5日付けのブログで少しまとめ、以後、ビル関連の記事を結局トータル8本紹介したのでひとつにまとめました。特に評伝はかなり加筆しました。ゆっくりお楽しみください。

また、本物語と同時に2020年6月、東京FM系のJFN系24局ネットで放送される『アイ・ガット・リズム I Got Rhythm』(基本25分or30分x5回)で吉岡正晴が『ビル・ウィザース物語』を担当することになりました。6月2日FM新潟を皮切りに全国24局のFM局で放送されます。放送日・日時など一覧にまとめました。

番組ホームページ

https://park.gsj.mobi/program/show/43952

(5日前後に更新の予定です)

ラジオ番組は、いずれもラジコ(ラジオのインターネット配信サーヴィス。パソコン、スマートホンなどで聴取ができる)のタイムフリー、エリアフリー(有料)で全国どこからでも聴取可能です。

ラジコ

http://radiko.jp/

(エリアフリーなどの契約もこちらでできます。月額350円+税で全国の地上波FM局を聴取可能になります)

初回放送は、2020年6月2日(火)午前11時半からのFM新潟でした。その後6月5日から7日の週末にオンエアされます。

皆様お住まいの各地のFM局をお探しの上、お聞きいただければ幸いです。また、お住まいの地域に放送される局がなくてもいずれのラジコ・エリアフリー、タイムフリー(お住まいの地区以外のFMを聴くにはラジコの会員になる必要があります)のサーヴィスで聴取可能です。

~~~~~

放送日、各放送局は次の通りです。いずれも2020年。例えば6/7は6月7日。放送日の早い順に並べました。番組名は『I Got Rhythm』。

【2020年6月2日火曜・初回放送(基本は以降同曜日同時間に放送】

FM新潟 11:30~11:55(火)6/2~再放送6/6(土)21:30~55

https://www.fmniigata.com/

(以降毎週火曜午前11時30分~、再放送毎週土曜21時30分~)

ちなみに、一番最初に放送されたFM新潟(6月2日11時半~)のものは、エリアフリー、タイムフリーですでに聴取可能です。契約者の方は、こちらで聴取可。

http://radiko.jp/#!/ts/FMNIIGATA/20200602113000

【2020年6月5日金曜・初回放送】

福島エフエム 6/5、6/12、6/19、6/26、7/3 11:30~11:55(金)

https://www.fmf.co.jp/pc2/

FM群馬 6/5、6/12、6/19、6/26、7/3 11:30~11:55(金)

https://www.fmgunma.com/fmg863/

FM熊本 6/5、6/12、6/19、6/26、7/3 11:30~11:55(金)※6/5~

https://fmk.fm/

【2020年6月6日土曜・初回放送】

FM長野 6/6、6/13、6/20、6/27、7/4 5:00~5:30(土)

http://www.fmnagano.co.jp/

FM大分 6/6、6/13、6/20、6/27、7/4 7:30~8:00(土)

http://www.fmoita.co.jp/

FM山口 6/6、6/13、6/20、6/27、7/4 11:30~11:55(土)

http://www.fmy.co.jp/

FM佐賀 6/6、6/13、6/20、6/27、7/4 11:30~11:55(土)

http://www.fmsaga.co.jp/

FM福井 6/6、6/13、6/20、6/27、7/4 12:25~12:55(土)

https://www.fmfukui.jp/docs/

FM高知 (Hisix) 6/6 12:30~12:55(土)※第1週のみ

6/25 20:30~20:55(木)最終週のみ?

http://www.fmkochi.com/

FM広島 6/6、6/13、6/20、6/27、7/4 18:30~18:55(土)

http://hfm.jp/

仙台 Date FM 6/6、6/13、6/20、6/27、7/4 18:30~18:55(土)

http://771.fm/smp/

FM長崎 6/6、6/13、6/20、6/27、7/4 20:00~20:30(土)

https://www.fmnagasaki.co.jp/

FM香川 6/6、6/13、6/20、6/27、7/4 20:25~20:55(土)

https://www.fmkagawa.co.jp/

FM宮崎(JOY FM) 6/6、6/13、6/20、6/27、7/4 27:30~28:00(土)

http://www.joyfm.co.jp/

【2020年6月7日日曜・初回放送】

FM徳島 6/7、6/14、6/21、6/28、7/5 6:00~6:30(日)

https://fm807.jp/

FM岩手 6/7、6/21、7/5 8:00~8:30(日)※第1、3、5週 のみ放送

http://www.fmii.co.jp/

FM石川 6/7、6/14、6/21、6/28、7/5 8:00~8:30(日)

https://hellofive.jp/

FM山形 6/7、6/14、6/21、6/28、7/5 9:00~9:30(日)

http://www.rfm.co.jp/

FM鹿児島 6/7、6/21 9:30~9:55(日)※第1、3週のみ放送

https://www.myufm.jp/

三重(レディオ・キューブ) 6/7、6/14、6/21、6/28、7/5 18:30~18:55(日)

http://fmmie.jp/

栃木 Radio Berry 6/7、6/14、6/21、6/28、7/5 19:00~19:30(日)

http://www.berry.co.jp/

FM山陰 6/7、6/14、6/21、6/28、7/5 24:00~24:30(日)

http://www.fm-sanin.co.jp/

FM大阪 6/7、6/14、6/21、6/28、7/5 27:30~28:00(日)

http://www.fmosaka.net/

全24局ネット。各局のエリアフリー、タイムフリーで何度でも聴取可能です。

~~~~~

冒頭にニュースとそのリンク、そして、本編『ビル・ウィザース物語~炭鉱の街からハリウッド・ヒルまで』(パート1)です。

~~~~~

●ビル・ウィザース81歳で死去~朴訥とした吟遊詩人

【Bill Withers Dies At 81】

訃報。

アメリカのシンガー・ソングライターでソウル界の吟遊詩人とも呼ばれるビル・ウィザースが2020年3月30日、ロスアンジェルスで心臓の合併症で死去した。81歳だった。コロナ・ウィルスとの関連は現在のところ発表されていない。心臓に問題があったという。

ニューヨーク・タイムズ紙の記事

Bill Withers, Who Sang ‘Lean on Me’ and ‘Ain’t No Sunshine,’ Dies at 81

By Neil Genzlinger

April 3, 2020

https://www.nytimes.com/2020/04/03/arts/music/bill-withers-dead.html

ワシントン・ポスト紙の記事

Bill Withers was the populist we needed

By Robert Gebelhoff

Assistant editor and Opinions contributor

April 4, 2020 at 6:21 a.m. GMT+9

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/03/bill-withers-was-populist-we-needed/

CNNの記事

Bill Withers, 'Lean On Me' and 'Lovely Day' singer, has died at 81

By Lisa Respers France, CNN

Updated 2105 GMT (0505 HKT) April 3, 2020

https://edition.cnn.com/2020/04/03/entertainment/bill-withers-obit/index.html

AP通信の配信記事

Bill Withers dead: Lean On Me, Lovely Day and Ain't No Sunshine singer passes away at 81 from heart complications

By ASSOCIATED PRESS

PUBLISHED: 15:12 BST, 3 April 2020 | UPDATED: 04:29 BST, 4 April 2020

http://dailym.ai/2XacQRt

クエストラヴのDJショーではやくもトリビュート

https://www.pscp.tv/w/1lDxLgjXXYZJm

1971年にブッカー・Tがプロデュースした「エイント・ノー・サンシャイン」が大ヒットし一躍シーンに躍り出た。その後も多数のヒットを生み出した。

1970年代から80年代以降も、抒情的な作品を多数リリース。ブラックのシンガー・ソングライターとしてワン&オンリーな存在感を示した。「ユーズ・ミー」「ハーレム」「ラヴリー・デイ」など。グラミー賞も「エイント・ノー・サンシャイン」、「ジャスト・ザ・トゥー・オブ・アス」、「リーン・オン・ミー」で3回獲得している。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■ビル・ウィザース物語~絶望のスラブ・フォークからの脱出

0. プロローグ

ビル・ウィザースは、1956年、高校を出てネイヴィー(海軍)に入隊して以来40年以上、生まれ故郷のスラブ・フォークには戻っていなかった。2000年代に入り、ドキュメンタリー映画『スティル・ビル』(2009年公開)の撮影で久しぶりにスラブ・フォークを訪れ、古い友人と街を歩き、その中でウィザース家の墓を探すシーンがあった。

同じスラブ・フォークでも白人の墓はきちんと整備され綺麗になっていたが、黒人の墓は雑草が生え、木が生い茂っている混沌とした場所にあった。ビルは、草をかき分け兄のアールの墓石をやっとの思いで探すが、それは普通の雑木林の中にかろうじて立っていた墓石だった。おそらく命日に誰かが墓参りに来ることもないであろう殺伐とした風景だった。

(うっそうと木が茂る雑木林の中にある墓石、ドキュメンタリー『スティル・ビル』から)

何十年かぶりに戻った故郷。ビルにとってそれはルーツを探る旅だったのかもしれない。十代の頃に街を出て世界を見ようと決意した男の旅は漠たる不安に満ち溢れていた…。

1.炭鉱の町に生まれて。線路の向こう側とこちら側

線路。

アパラチア山脈は、アメリカ東部を北から南へ走る大きな山脈だ。北はニューヨーク、コネチカット、はてはカナダまで、南はジョージア州、ノース・キャロライナ州まで10以上の州をまたぎその長さは2000キロを超える。この山脈には豊富な資源があり、19世紀から20世紀中頃までは石炭採掘が大きな産業になっていた。そしてその石炭が電気を作り、それがアメリカのさまざまな産業を支え、大きな経済大国の礎になった。

炭鉱のトンネルは暗く、埃まみれで、しかも音が響いて想像を絶する大音響に包まれている。また、いつトンネルが崩れるかわからないような何より危険な場所で、一時期は全米の鉱山で年間1000人もの事故死者がでていたという。アパラチア山脈のほぼ中央あたりに位置するウェスト・ヴァージニア州スラブ・フォークもそんな炭鉱の街だった。あまり仕事を選べない多くの移民やアフリカン・アメリカンが安い賃金で過酷な労働を強いられていた。

そんなスラブ・フォークにウィリアム・ハリソン・ウィザース(・シニア)という男がいた。1891年頃に生まれ、1917年からずっとこの炭鉱夫として仕事をしていた。ウィリアムは地味で真面目な男で、スラブ・フォークの石炭掘削の仕事をしながらバプティスト教会の助祭でもあり、採掘会社のユニオン(労働組合)の会計も担当、また一時期バーバー(床屋)も運営していた。ウィリアムはマティー・ローズ・ギャロウェイという女性と結婚、ただし、マティーは再婚でその時点で4人の子供がいた。

(スラブ・フォークへ。『スティル・ビル』から)

ウィリアムとマティーの間に二人の子供が生まれ、下の子には期待をかけて父と同じ名前をつけた。ウィリアム・ハリソン・ウィザース・ジュニアだ。1938年(昭和13年)7月4日のことだった。ウィリアムの愛称はビル、ビル・ウィザースの誕生だ。こうして彼は6人兄弟の末っ子となった。一番離れた兄(異父兄弟)とは24歳違ったという。ビルが生まれたとき母は41歳(1897年頃の生まれ)、父は47歳だった。母の父は1854年生まれで、奴隷だったが9歳の頃(1863年頃)奴隷から解放され、この地の炭鉱で働き始めたという。

ビル・ジュニアが3歳になると、父と母は別居、1942年5月には離婚。ビルは、しばらく母方の叔母(=母の姉妹カレラ・ギャロウェイ・ブリッグス)のところにいて、その後スラブ・フォーク近くのバックリートいう街に引っ越した母のところに移り住んだ。ただ金曜に父が迎えに来て父が住むスラブ・フォークで週末を過ごしたという。

1949年、そのカレラ叔母が死去すると、その母親、ビルの祖母ルーラ・カーター・ギャロウェイによく可愛がられるようになる。その後、ビルが11歳から12歳にかけて父が病気になり、最後の一年は父のところで看病をしたり世話をしていた。父は1951年7月15日、60歳で亡くなった。父の死でビル少年はハイスクールを7年生で中退、靴磨きなどさまざまな仕事をするようになった。父の死後、父の兄(叔父)アールの未亡人、エルフリーダ・マーティンのもとで世話になる。そして、ビル・ジュニアをかわいがってくれた祖母も1953年に亡くなり、親戚のところを転々とした。

ビルが振り返る。「父はユニオンのメンバーでもあったから労働者をまとめたりしていたようだ。教会でもリーダーシップをとっていた。父は突然死んだわけではなく、(しばらく)病を患っていたわけだが、だんだんと弱っていくと、将来どうなるかある程度心の準備ができるというものだ。もちろん、誰かが亡くなるということは本当に寂しいものだが、心の準備はできていたということかな。人生は続いていくし。ま、そういう現実的な考え方が僕の性格なのかもしれない」

炭鉱労働者はその採掘による粉塵のために、肺がんなどで若くして死ぬ者が多かったという。ビル・ウィザースの父も、それが多かれ少なかれ死因になったようだ。父はビルが13歳のときに亡くなり、母親とも多くの時間は過ごさなかったので、あまり家庭というものを知らなかったようだ。

1940年代から1950年代のアメリカ南部は、特に人種差別が強かった。(その流れは脈々と続いているが) ただこのスラブ・フォークは、黒人居住区と白人居住区が一本の線路で分けられていて、両者があまり交わることがなかったようだ。この街は、学校も分離され、バスも一番後ろに座らなければならないことはなかった(当時黒人がバスに乗るときは必ず一番後ろに座らなければならなかった)。 南部ではあったが、意外と人種差別的なものは頻繁には感じなかったらしい。また黒人も貧しかったが、移民も白人もここで働く人たちは基本的には貧しい人達ばかりだった。

街を横切る線路があり、線路の向こう側は白人居住地区、こちら側は黒人居住地区だったがビル少年はその線路に近いところに住んでいて、ときどき線路を渡った白人の友達の家にも行き来して普通につきあっていたという。

そんな白人の友達の家ではラジオやステレオからカントリーが流れ、自分の家や黒人の友達の家ではブルーズやゴスペルが流れていた。週末には父親や祖母に連れられて教会に行っていた。そうしてビルは音楽的には白人のものも、黒人のものも自然に吸収していった。あまり彼自身音楽ジャンルのことを考えなかったようだ。

もし、ビルの音楽に白人的要素(フォーク・ミュージックやカントリーなど)を感じるとすれば、その故郷スラブ・フォークでの幼少時の音楽体験がルーツにあるのだろう。いわばその線路の向こう側とこちら側を自由に行き来したことが大きな要素になったわけだ。

子供の頃、ビルや仲間はその線路でよく遊んだ。線路は森の中をくねくねしながら、トンネルや川の上を走る橋もあった。夏になればその川で全裸になって泳いだものだ。女の子が川岸にいると、彼女たちが帰るまで川から出られなかった。時がゆったりと流れ、のんびりした空気の環境だった。

子供は誰でもなんとか線路の上を歩こうとする。それは映画『スタンド・バイ・ミー』でリヴァー・フェニックスたちがそこを歩いてまだ見ぬ外の世界に冒険に出る、不安と期待と希望をはらむ線路のようなものだった。ほんの子供の頃には考えてなかったかもしれないが、ビルにとって線路の向こうには考えられないほどの都会があり、輝ける未来をおぼろげに見ていたのかもしれない。

このスラブ・フォークという街は、大変貧しい小さな街だったが、隣近所誰もが誰をも知っているような、街全体がファミリーのような、アメリカにある典型的な小さな田舎街だった。街には大した娯楽施設もなく、誰かのうちにテレビが入れば(その頃、テレビを持つ家などひじょうに珍しかった)近所のみんながその家に押しかけてテレビを見た。誰かが塩やミルクが足りなければ、誰かがそれを気兼ねなく貸してくれるほど人々は温かった。週末の娯楽といえば、映画を近くの少し大きな街に見に行く程度だった。

(スラブフォークの鉱山、『スティル・ビル』から)

「リーン・オン・エヴリバディー」すなわち、誰もが誰にでも頼って生きていた街、それがスラブ・フォークだった。

だが、ビルは少年時代から早くこの街を出たいと思っていた。極貧の生活は、それ自体がブルーズだった。

もうひとつ彼の悩みは、吃音(きつおん・どもり=註:どもりという単語は、近年使用自粛単語になっていますが、吃音だとまだわかりにくいと思われるため、いちおう文中では時代的背景も考え使用しました)だった。30歳頃まで吃音がなくならなかったというビルはスラブ・フォーク時代の一人の男を思い出す。

「杖をついたヴァージルという身長150センチにも満たない男がいてね、ニューススタンド(新聞雑誌などを売る雑貨店)をやっていた。僕はその前で靴磨きをやっていて、あるとき仕事が終わってヴァージルの店でコミック雑誌(マンガ雑誌)を買おうとした。すると僕が欲しいコミックが(レジ)カウンターの向こう側にあったので、それが欲しいと言おうとした。僕がどもって話すと、だいたいの連中はみんな笑うんだが、彼はまったく笑うことなく、僕にどもりがあることに対して『君には治療が必要だな』と言ったんだ。そのとき彼は杖なしでは歩けない小さな男だというのに、僕にとっては『父親』のような『大人の男』のような存在になったんだ。とても、力強い男らしい人物に見えた。多くの男たちは酒を飲んで、筋肉を鍛えて、喧嘩をして、それで男らしさを出していたが、僕にはそういうのはばかばかしく見えたんだ。ヴァージルは一度僕をどもりの矯正の先生のところに連れて行ってくれた。2度目は金がなかったから行けなかったんだけどね。でも、そのことが僕にとっては本当に大きかった。心に種を撒かれたようなものだった。彼には大きな影響を受けたわけだ」

ビルが続ける。「学校の教師にこう言われた。『お前は、黒人で、どもりがあって、喘息持ちだ。つまり(お前は)ハンディキャップ(障碍者)だ、と。気に入らなかったね。だから僕はずっと夢を胸に秘めてスラブ・フォークを出て、まったく新しい人達と出会おうと心に誓った」

1950年代初め。極貧の街に育ち、両親も早く亡くなり、黒人で、どもりで、喘息持ち。ある種三重苦のようなビル少年にとって確かにそこにいては何も将来の光が差し込んで来るようには思えなかった。

2.ネイヴィー(海軍)入隊

規律。

ビルは父の後をついで鉱山に入りたいとは思わず、そんな小さな街からなんとか出て、世界を見たいという思いは日に日に募っていった。スラブ・フォークの街自体にも魅力も将来性も感じていなかった。

そこでビルはハイスクールを中退したあとネイヴィー(海軍)に入隊することを決意。軍隊に入れば、さまざまなことを覚えられ、技術がつき、それでちゃんとした給料ももらえるので、生活にも困らないだろうと考えた。貧困から脱出する第一歩だった。試験勉強を一生懸命がんばり、試験と面接を受け見事に合格。1956年5月、17歳で東海岸のネイヴィー(海軍)に入隊。ここで1965年まで約9年過ごすことになる。米軍の基地は世界中に展開しており、一時期グアムの基地にいたこともあるという。

「料理人やスチュワードにはなりたくなかった。そこで、飛行機のことを学べる学校に通ったんだ」とビルは振り返る。

それが功を奏してか、除隊後飛行機の部品を作る工場に就職することができた。

ネイヴィーでの生活はすべて彼にとって新しい体験だった。

しかし内気な性格と吃音(きつおん・どもり)があったため、なかなか他の人と打ち解けなかった。そのため、よく読書をして一人の世界に浸った。ビル本人はたいした教育は受けなかったというが、おそらく人生のすべてを独学していった。この頃からストリート・スマート(街で日常に生きるための術を習得すること)になっていったのかもしれない。そして、余暇に詩を書き始める。

(ネイヴィー=イメージ)

ネイヴィーでの規則正しく規律の厳しい生活は、彼が社会生活をしていく上で大きな土台となった。時間を守る、約束を守る、貧しいながらもきっちりとした生活設計を立てる、そうしたことができるようになった。ビルの立ち振る舞い、そして生き方が軽く浮ついていないベースはそうした下積み時代に培われた。

1965年7月、ネイヴィーを円満に除隊。除隊後の休暇に、彼は一度ニューヨークに友人を訪ねて遊びに行った。もちろん初めての大都会ニューヨークで、その時にハーレムに行った。その頃はハーレムが豪華絢爛なぎりぎり最後の時期だったという。コットンクラブをはじめとするいくつかのクラブ、ライヴハウスがあり、比較的経済的に裕福な人々が住んでいた。スラブ・フォークという小さな田舎街からやってきたビルにとって、ニューヨークやハーレムはすべてがまぶしかった。

(ジャンボ機のトイレ=イメージ)

ニューヨークから一度戻ったあと、カリフォルニア州サンホセに移住。その後、1967年にはロスアンジェルスに引っ越す。腕に技術があったので、フォードやIBMで仕事をしたこともあった。郵便配達、牛乳配達などもした。ダグラス航空機の下請け工場に就職。ここでは技術職としてジャンボジェット(飛行機)のトイレの取り付けを行っていた。「ジャンボのトイレについては、誰よりもよく知ってる」とジョークを飛ばす。

それまでは余暇に遊び半分で楽器を弾いて鼻歌を歌うことはあったが、プロのミュージシャンやシンガーになろうとは思っていなかった。しかし、あるとき1960年代半ばには人気シンガーとなっていたルー・ロウルズのライヴを見て、シンガーはみんなにモテるようだと感じ、シンガーを目指すようになった。自分が時給3ドルだったときにロウルズが一週間で2000ドル稼ぐと聞いて「そっちのほうがいい」と軽く思ったようだ。

3.インディからデビュー

インディ。

ルー・ロウルズのライヴに刺激を受けた彼は音楽業界に入り込もうと考える。ただ彼は自分が歌手としてというよりも、ソングライターとして何かできればいいのではないかとおぼろげに思うようになっていた。

給料から貯金をしてデモ・テープを作り、あちこちに売り込み、これが功をそうして、29歳頃の1967年、ロータスというインディ・レーベルでインチ・シングル「Three Nights And A Morning」(Lotus 3601) をリリースするチャンスに恵まれる。

それがこれだ。まずはお聞きください。

Three Nights And A Morning Bill Withers 1967

https://www.youtube.com/watch?v=3CyTNBUFJCM

ちなみにそのシングルのB面。

What I’ll Do [What’ll I Do] – Bill Withers (1967)

https://www.youtube.com/watch?v=a64sUfURifc

これはカヴァーで大作曲家アーヴィング・バーリン(1888年~1989年)の曲。正しくは、「What’ll I Do」だが、盤面はミス表記している。これはバーリンが1923年に書いた曲でグレイス・ムーア、ジョン・スティールによって歌われた。よく知られているのは、1962年のフランク・シナトラのもの。その後1974年に映画『ザ・グレイト・ギャツビー』にも使用されるが、1967年の時点ではまだでていない。所詮シングル盤のB面なので、カヴァーでもいれておこうということで録音したのだろう。

「スリー・ナイツ~」はけっこうなアップテンポの曲になっている。そして、ビル・ウィザースのファースト・アルバムあるいはベスト・アルバムなどをお持ちの方は、これは彼の「ハーレム」ではないかとおわかりになるだろう。そう、これが「ハーレム」の原型なのだ。

ちなみに、最初のタイトルが「スリー・ナイツ&ア・モーニング」となったのは、なぜか。歌詞を見ると、夏の夜、冬の夜、土曜の夜、そして、一晩中遊び明かして日曜の朝、が描かれる。だから、3つの夜とある朝、ということだ。ビルはこうしたシーンごとに映像を浮かび上がらせるような構成が実にうまい。

このロータス・レコーズというのは、ムーグなどで音楽を作るモート・ガーソンとニューヨークをベースにレーベルなどを運営していた音楽ビジネスマン、ハイ・ワイス(のちにサム・レコーズなどを始めるサム・ワイスの兄弟)が共同で始めたレーベル。ロータスが西海岸のレーベルか東海岸のものかちょっとわからない。ビルがたまたまニューヨークに行って知り合ったのか、もうロスに行っていて、そこで彼らと知り合ったのか、あるいは普通に売り込みの手紙などを送ったのかなどは不明だ。

1967年は、そろそろ音楽をやり始めていろいろ動き始めていたころで、なんらかの経緯でこのレーベルと知り合い、レコーディングしたのだろう。

いずれにせよ、このシングル盤が出た。

この「スリー・ナイツ・アンド・ア・モーニング」のアレンジ/プロデュースはレーベル・オウナーのひとりモート・ガーソンだ。ほぼ歌詞も「ハーレム」と同じ。

しかし、これはまったくヒットもせず、その後は続かなかった。ビルの期待はまったく外れてしまった。

4.クラレンス・エイヴォントとの出会い

起業家。

彼は昼間の仕事を続けながら、自分のサラリーから貯金をしてさらにデモ・テープを作りあちこちに売り込んだ。そのうちの一本が友人のフォーレスト・ハミルトン(チコ・ハミルトンの息子)を経由して最終的にサセックス・レコードのクラレンス・エイヴォントの元へ届いた。1970年初めの頃だった。

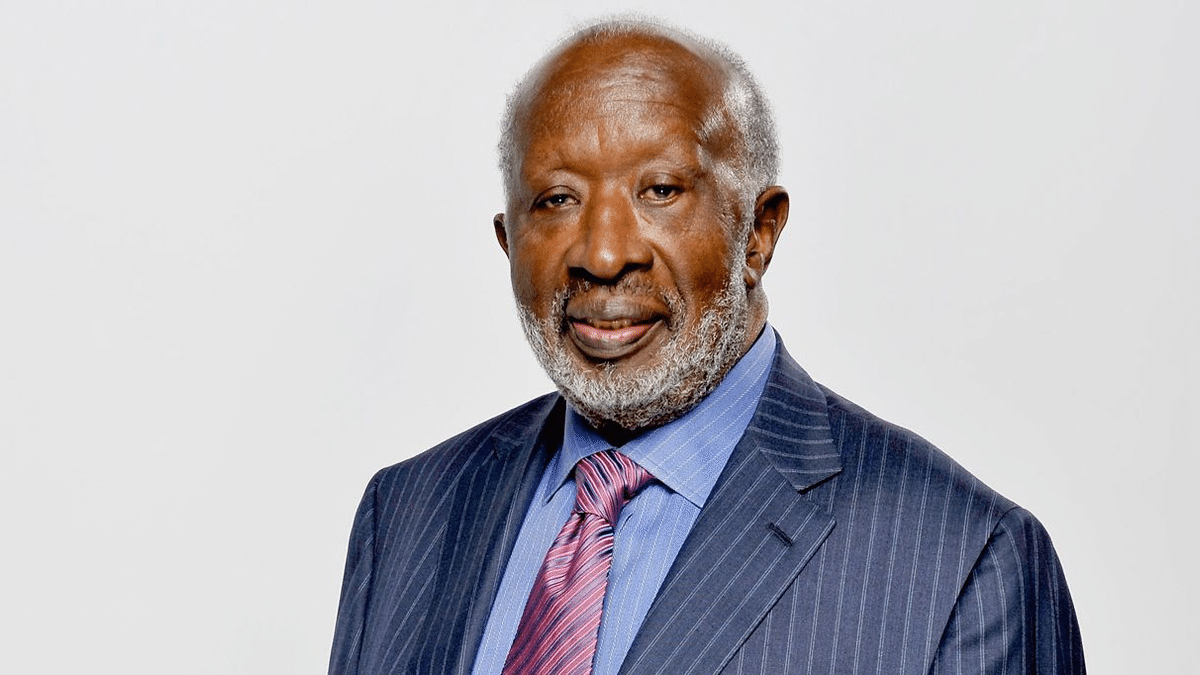

(クラレンス・エイヴォント)

このときいくつか他のレコード会社にもデモ・テープが渡ったが、興味を示したレコード会社は、いわゆるビル曰く「ソウル・ミュージック・シンドローム」に陥っていて、黒人シンガーのビルを当時の「ソウル」の型にはめようとしたという。女の子のコーラスをつけて、ラメの派手な衣装を着て踊る曲を作る、というイメージだ。ビルはそうしたことにはまったく興味がなかったので、そうしたレコード会社とは契約しなかった。一方、エイヴォントは、ウィザース本人がやりたいことに理解を示したのでここに行こうと思ったようだ。

そのエイヴォントについて少し紹介しておこう。

当時サセックス・レコードを運営していた業界の大物、クラレンス・エイヴォントは1931年2月25日ノース・キャロライナ州グリーンズボロの生まれ。ビルより7歳年上だ。8人兄弟の長男。ハイスクール後(1949年頃)、ニュージャージーに移り、デパートの「メイシーズ」に就職。倉庫などで納品されたものの仕分けをしたりしていた。

このニュージャージー時代に、エイヴォントは同地にあるライヴ・ハウス、「テディー・Pズ・ラウンジ」という店でマネージャーの仕事を始める。これが彼が音楽業界に入るきっかけとなった。

エイヴォントはここで多くの音楽関係者と知り合うようになり、中でもトランぺッターで歌も歌うサッチモことルイ(ス)・アームストロングのマネージャー、ジョセフ・グラッサー(1896年~1969年)に大変目をかけてもらうようになる。グラッサーは多くのブラック・ミュージシャンをマネージしており、彼からアーティストのマネージメントの仕事を学ぶ。

エイヴォントは、1962年11月にはエイヴォント・ガーデ・エンタープライズというマネージメントや制作などをする会社をニューヨークでスタート。1960年代からブルーズのリトル・ウィリー・ジョン、ジャズのサラ・ヴォーン、フレディー・ハバード、ソウルのキム・ウェストンなどをマネージするようになる。さらに、マネージしていたロックのパイオニア、トム・ウイルソン、クリード・テイラー(のちにKUDUレコーズ設立)と手を組み、ウイルソン・オルガニゼーションに参画。音楽業界で頭角を現すようになり、いろいろな会社の要職にもつく。

1964年9月にはウェスト・コースト・オフィースを開き、映画業界への足掛かりも作り始める。

そして、1966年9月にニューヨークでサセックス・プロダクションを設立、フォー・ハイズ、ジョニー・ナッシュ、テリー・ブライアント、ビリー・ウッズなどと契約、レコードを出し始めるがまったく成功を収めず、この事業は縮小。撤退の判断もうまいようだ。

しかし、基本的には強気の姿勢を崩さずビジネスを広げ、経営を積極的に多角化してきたエイヴォントはその翌年、1967年10月にはロスアンジェルスでMGMとともにヴェンチャー・レコーズを設立。これはメジャーのMGMレコーズのブラック・アーティストをてがけることになるレコード会社で、元モータウンのプロデューサー、ソングライター、ウィリアム・ミッキー・スティーヴンソンがチーフとなって制作をまとめていた。この時期(1967年秋)にエイヴォントはロスアンジェルスのビヴァリー・ヒルズに移住。そして、この頃にエイヴォントのアシスタント的に動いていたのが、スタックス・レコーズで仕事をしていたアル・ベル(のちに副社長)だった。

ちなみにエイヴォントは、スタックスを1968年5月にガルフ+ウェスタン社(主に資産運用などで利益を得る投資会社)に売却する仲介を果たした。ガルフ社は430万ドル〈約15億4800万円〉でスタックスを買収するが、エイヴォントは手数料としてその10%(約43万ドル)を受け取った。エイヴォントとアル・ベルはその後も仕事上のパートナーとしていくつかの会社を運営。

エイヴォントは1969年12月に再度サセックスを設立、1975年6月の倒産までビジネスを続けた。

今回は大手(といってもインディではあるが)のブッダ・レコーズに配給を委託し、ビル・ウィザース、デニス・コフィー、クリエイティヴ・ソース、ギャラリーなどと契約し、ヒットを出すようになる。

契約した最初のアーティストはロドリゲスというシンガー・ソングライターで、彼にフォーカスしたドキュメンタリー『シュガーマン 奇跡に愛された男(原題、サーチング・フォー・シュガーマン)』が2012年に公開され話題となった。サセックスは1970年からレコードを出し始めるが、そんなごく初期にエイヴォントはビル・ウィザースのデモ・テープに出会う。

ちなみにこのエイヴォントはのちにタブー・レコーズを設立し、ここからSOSバンド、アレキサンダー・オニール、シェレール、プロデューサーとしてのジミー・ジャム&テリー・ルイスなどを発掘し育てる。また、タブー後は一時期モータウン・レコーズの社長にもなったブラック・ミュージック業界の立志伝中の人物である。

5.契約。

録音。

エイヴォントは、ビルに「アルバム一枚になるくらいの曲はあるのかな」と尋ね、「ある」と答えると、デモ・テープを気に入っていたビルと契約することを決意。

1970年5月8日、ビルは正式にクラレンス・エイヴォントとレコーディング・アーティスト、ソングライターとして、さらに、マネージメント契約も交わす。

まずはアル・ベルなどを介して旧知のブッカーTにプロデュースを依頼。ブッカーTはスタックス・レコーズをベースにブッカーT&ザ・MGズとして活躍、またスタックスの多くの人に力を貸してきたキーボード、オルガン奏者、プロデューサーだ。まったく無名の新人、ビル・ウィザースのプロデューサーに業界の大物ブッカーTを起用するのは、ビルにとってはラッキーであり、エイヴォント社長としては大胆な決断だった。

ビル本人は、「音楽業界のことを何も知らない自分がここでブッカーTと出会えたことは大きかった」と振り返る。

ビルはまずブッカーTを自分の小さなアパートに招き、何曲かギターで弾いてみせた。その中に「エイント・ノー・サンシャイン」があった。まだそのときは、後半の「アイ・ノウ・アイ・ノウ・アイ・ノウ」のところは歌詞ができていなかったので、その旨伝えて歌った。するとブッカーTは、「そのままでいい」と言った。このとき、ビルはブッカーが信じるに足りるプロデューサーだと直感したという。

その後、今度はブッカーTがちょうどその頃購入したばかりのマリブの牧場にビルを招いた。このときビルは何日かここに滞在し20曲ほどを披露したという。ブッカーTはすっかりビルの魔力に魅了されていた。

(ブッカーTジョーンズ)

ブッカーTは自身のMGズのメンバーに電話し、彼らにレコーディングに参加してくれるよう頼んだ。ドラムスのアル・ジャクソン、ベースのドナルド・ダック・ダン、ギターにスティーヴ・クロッパーだ。ただクロッパーはスケジュールの都合で来られなかったので、代わりにスティーブン・スティルスを頼んだ。

ただこの時でさえも、ビル・ウィザース本人は、自分の楽曲が別の歌のうまいシンガーに歌ってもらえればいいだろう、と思っていたようだ。

その証拠に最初のレコーディングの日、ブッカーTに、「それで、これらの曲は誰が歌うんだい?」と尋ねたほどだった。ブッカーTは「もちろん、君だよ」と言って、ビルをスタジオのブースに送り込んだ。

まずはシングル「ハーレム」と「エイント・ノー・サンシャイン」が録音される。

この「ハーレム」はビルにとっては先に書いた通り「スリー・ナイツ~」のタイトルで一度シングルとしてリリースしていたがヒットはしておらず、それでもどうしても世に出したい作品だった。

弱小レーベルで制作予算もなく、3時間のスタジオ時間は当初は4回(計12時間)予定された。

とはいえ、こうした錚々たるメンバーが集まり、ほぼ初めてのレコーディングでビル・ウィザースは緊張していた。

おもしろいことに、このアルバムが録音されたウォーリー・ハイダー・スタジオで、偶然ブッカーTの知り合いでもあるグラハム・ナッシュがいて、ナッシュにちょっとギターでも弾いてくれと頼んだという。正式なクレジットには名前はのっていないが、最初のレコーディングで緊張していたビルにこうアドヴァイスしたという。

ナッシュはビルの前に座り、イギリス風のアクセントでこう言った。「君は君のすばらしさにまったく気づいてない。ただ自分らしく歌えば(just as you are)いいんだよ」

この言葉を機に、ビルはリラックスしてレコーディングに臨めるようになった。そして、アルバムのタイトルにその「自分らしく」「ありのまま」ということで「ジャスト・アズ・アイ・アム」と名付けることになる。

ところが、レコーディングを2回終えたところで、サセックスからスタジオ代の支払いがなされず、次の録音がなかなかできなくなった。2回目のスタジオ使用料を支払らわなかったので貸してもらえなかったのだ。その結果レコーディングは4回から3回に短縮され、しかも2回目と3回目のセッションの間が6か月も経ってしまったという。それでも、9時間でファースト・アルバムとなる楽曲12曲をなんとかまとめ、1971年2月16日にようやく録音が終わった。

当初「スリー・ナイツ・アンド・ア・モーニング」と題されていた曲はシンプルな「ハーレム」というタイトルとなって再録音され、第一弾シングルにしようということになった。そこでそのシングルB面には「エイント・ノー・サンシャイン」が収められた。

デビュー・アルバムのタイトル『ジャスト・アズ・アイ・アム』は、「等身大の自分」「ありのままの自分」といった意味で、素朴で誠実そうなビル・ウィザースというシンガー・ソングライターのありのままが反映することになった。

このアルバムと第一弾シングル「ハーレム」は、アルバムとほぼ同時に1971年4月にリリースされた。

しかし、「ハーレム」はヒットせず、徐々に全米のDJがシングルB面の「エイント・ノー・サンシャイン」をかけるようになり6月頃からじわじわヒット、最終的には見事な大ヒットになった。

ビルはこの頃初めてのライヴを披露。1971年6月26日、シカゴのオペラ・ハウスで正式なステージ・デビューを果たした。

実質的な1971年4月のメジャー・デビュー時で32歳という遅咲きだ。(7月に33歳、またインディ時代のシングルはとりあえずノーカウント)

「エイント・ノー・サンシャイン」は、イントロ0秒、アコースティック・ギターの入ったフォーク調の曲で当時のソウル・シングルとしてはかなり異色だった。

この曲は、ビルが1962年の映画『酒とバラの日々』をテレビで見てヒントを得て一気に書き上げた。これはアルコール中毒になった夫婦をジャック・レモンとリー・レミックが演じる映画だが、夫はなんとか中毒から抜けるが、妻が抜けられないというストーリーだ。そしてそのやりきれないストーリーを見て、「(彼女がいなくなったら)太陽なんてない」「希望なんてない」という寂しさを曲に書いたのだ。

「一般的に、女性は、ボーイフレンドと別れると、『ああ、なんで彼は私の元を去って行ってしまったの』『戻ってきてほしい』なんて感じになる。一方で男性は『ああ、彼女がいなくなってせいせいだ』と強がって見せる。でも、実際はそうではない。男性だって、彼女と別れたら寂しくて、落ち込むんだ。だから、『エイント・ノー・サンシャイン』なんて曲を書いたんだ」

これは先に述べたように、生まれ故郷のスラブ・フォークで白人と黒人の友人のどちらもおり、彼らがそれぞれ聞いていた音楽の影響を受けていることが表れた一曲だ。白人はギターでフォーク調の曲、黒人は同じギターでもブルーズといった具合だ。

「(曲を書く)目的は、人々が聴きたいと思うことを書くことだ。それは必ずしも、僕自身のパーソナルな経験話ではない。僕はどちらかというとプライヴェートな人間なんでね」

とはいうものの、デビュー作は、彼の経験話が曲になっているものが多い。

「それは結果的に、僕の経験のストーリーが、僕自身のありのままの姿だからね」と吐露する。

「曲を書くときにはちょっとした個人的なやり方があってね。椅子に座って、自分自身を

ちょっと引っ掻いてみるんだ。そうすると、心に何かが浮かんでくる。たとえば、『彼女がいなくなって、太陽なんてない…』とかね。その歌詞がどこから来るかなんてわからない。才能とかギフト(与えられたもの)とかかもしれない。きっと心に浮かんだものって(神からの)ギフトなんじゃないかな」

「僕は『エイント・ノー・サンシャイン』はアルバムでベストの曲だとは思ったが、シングルのB面にいれられてしまった。もしあれがヒットしなかったら、僕のキャリアなんてなかっただろうね」

「素朴な田舎の連中は、本当に素朴だからね。大都会の連中はいろんなゲームに夢中なって忙しいんだろうけどね。田舎の連中は自分たちの出自をよくわかってるんだよ」

「僕は黒人で、吃音(どもり)があって、ちょっといろいろな血が入ってたから黒人たちからものけ者にされ、白人からも煙たがられ、八方塞がりだった。それにちょっと喘息持ちでもあった。16歳のとき、僕を育ててくれてた人達と折り合いが悪くなって、そこを出てしまった。でも一方炭鉱夫たちはいい人たちで僕のめんどうをよくみてくれた。ただ彼らはすごく個性的だったけどね。一緒にいると、『まわりの世界がすべて間違ってる、(まわりが)悪いんだ』って教えられるんだ。そんな環境に染まったら普通だったら、なんで(街を出て)世界を見ようなんて思うかね」

だが、ビルはちょっと違った。そうした周囲の人たちを見て、反面教師としたのだろう。

「子供の頃通ったのはブラック・スクール(黒人の学校)。ブラックの先生がいて、みんなはブルーズのことを本で勉強するかもしれないが、そこでは僕自身がブルーズだったんだよ。僕はウェスト・ヴァージニア出身で、母親は生活を支えるためにごみ集めまでして懸命に働いていて、僕は家族の中で初めて炭鉱夫にならなかった男なんだ。このどん底を見ない限り本なんか書けないよ」

このスラブ・フォークの街自体にビル・ウィザースは希望をもっていなかった。ファースト・アルバムには「ベター・オフ・デッド」(死んだ方がまし)といった暗いブルーズ曲もある。

これはアルコール中毒の主人公(自分)が、妻・子供たちに愛想をつかされ家を出て行ってしまい、自分なんか死んだ方がましだと言って、最後ピストルの発射音で終わるドラマチックな曲だ。まさにストーリーはブルーズだ。

ファースト・アルバムからの「グランドマズ・ハンズ」は、シングル・ヒットもするが、その名の通り、「おばあちゃんの手」。ビルが覚えている祖母の物語を描いたものだ。

おばあちゃんは、毎週日曜日教会でゴスペルを歌うとき手を叩き、タンバリンも叩く。ビル少年に、「走っちゃだめ、草むらには蛇がいるかもしれないし、ガラスの破片が落ちてるかもしれないから」とやさしく教える。そしてそのおばあちゃんがいなくなった今、(自分が)天国に行ったらおばあちゃんの手を探すんだと歌う。世のおばあちゃんがみな感激した歌だ。

ビルはしばしば、自分が体験したこと、見聞きしたこと、自分のまわりに直接起こったことくらいしか書けないと言っているが、これなどは彼の経験をそのまま曲にした傑作ともいえる。そして、多くのミュージシャンたちがまっさきにビル・ウィザースの思い出の曲としてあげるのがこの「グランドマズ・ハンズ」だ。

~~~

6 すぐ終わるシングル盤

吟遊詩人。

ビル・ウィザースの最初のシングル「エイント・ノー・サンシャイン(邦題、消えゆく太陽)」の17センチ(7インチ)・シングル盤を当時、ラジオで聴いて、日本盤を買った。裏面は「ハーレム」。家に帰ってターンテーブル(当時はステレオと言った)に載せてかけると「エイント・ノー・サンシャイン」はあっという間に終わる。なんと2分しかない曲なのだ。レコードをひっくり返してB面を聴く。「ハーレム」。これは3分くらいだった。またA面を聴く。すぐ終わる。またB面を聴く。そのうちA面ばかりを繰り返し聴くようになる。1971年の暮れか、72年の初めだろうか。日本盤は当時A&Mをリリースしていたキング・レコードからでた。その後、アルバム『ジャスト・アズ・アイ・アム』が出る。アルバムは高かったので、当時は買えなかった。

今は長い曲が当たり前だが、ビル・ウィザースの曲は、特に初期の曲はみな短い。ファースト・アルバムでは12曲のうち、7曲が3分以内だ。曲作りも、ギター弾きとしても「自分は素人」と考えている彼は、なによりシンプルな作品、メロディーを作る。一つのテーマを見つけ、そのことを歌うとき、それほど長さは必要はない。いわば、ビルは3分の吟遊詩人だ。そして、ビルのシンプリシティーは、50年後の現在でも普遍的に魅力的だ。

「エイント・ノー・サンシャイン」はギターを中心にした曲で、当時の他のソウル・ミュージックとはまったく違っていた。異色というか、違ったのだ。そこで、日本では従来のソウル・ファンからはあまり歓迎されていなかった。一方、ロック・ファン、フォーク・ファンからも黒人のシンガー・ソングライターということであまり注目もされなかった。たぶん、今の音楽ファンにはとうてい理解できないような空気感だった。ただしアメリカではトップ40とソウル・チャート(ソウル・ラジオ)ではしっかり支持された。このあたりが日本とアメリカのソウル・ミュージックの受け入れられ方の違いだった。

そして、この曲は1972年3月14日、第14回グラミー賞で「ベスト・リズム&ブルーズ・ソング」部門を獲得する。予算がないためにレコーディングも十分な時間もお金もかけられずに作ったアルバムの中から、シングルが見事なグラミー賞を獲得とは、エイヴォント自身も予想だにしなかった。そして、このグラミーを機に、ビル・ウィザースの名前は一挙に知られ、ライヴ・ツアーの要望も高まることになった。

~~~

7.「リーン・オン・ミー」誕生。

素朴。

ビルは、ワッツ・103rd(ハンドレッド・サード)バンドのメンバーだったドラムスのジェームス・ギャドソン、ギタリストのバーノース・ブラックマン、キーボードのレイ・ジャクソン、そして、ベースのメルヴィン・ダンラップを従え、全米ツアーにまわる。そのツアー中にもビルは曲を書き、いくつかはステージで試しに歌ってみたりした。そして、それらの曲を集めて2枚目のアルバムを出すことになる。

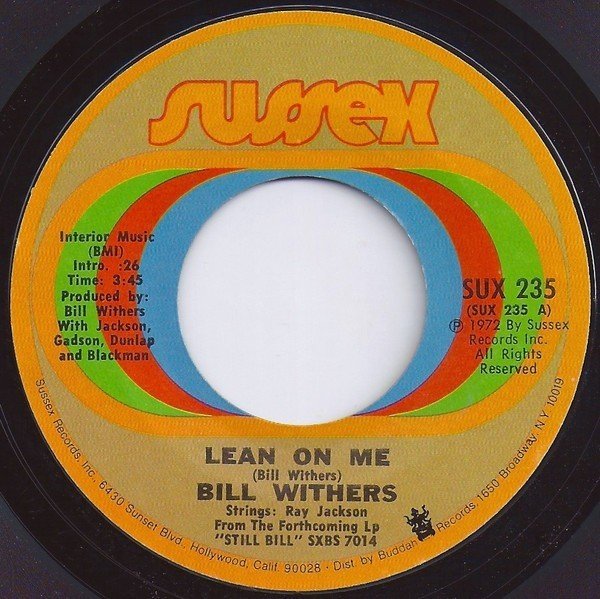

そして、2作目からの名曲「リーン・オン・ミー」はこうして生まれた。1972年7月には全米ポップ・チャートで1位を3週連続で獲得するこの曲は、その後も何か有事のときの応援歌としてたびたび歌われたり、ラジオから流れたりする。ニューヨークの「911テロ」のとき、あるいは、いまのコロナ禍でも、社会が暗くどんよりしたときの応援歌になっている。それは詞の内容が時代と関係なく普遍的なものだからだ。

ビル・ウィザースの生まれ故郷スラブ・フォークは前述の通りとても貧乏な炭鉱町だ。そこでは、近所の誰もが皆を知っていた。誰かの家に塩がなければ、誰かが塩を貸し、ミルクが足りない家があれば、誰かがミルクを与えた。お互いがお互いを助け合い生きてきた小さな素朴な田舎街だった。そんな街では、誰かに頼る(Lean On Somebody)ということは、自然なことだった。

1971年のある日、ロスアンジェルスに移っていた彼は新しく買ったウーリッツァー社のキーボードをダンボールから取り出した。彼自身、ある程度ギターは弾くが、キーボードはそれほど弾けなかった。取り扱い説明書を読むこともなく、適当にいじりながら音を出し始めると、彼はある音が気に入った。いろいろなスイッチを適当にさわりながら、音を出していると、ちょっとしたメロディーをハミングしていた。そのハミングしたメロディーは彼が炭鉱の近くか、あるいは故郷の教会で聴いたようなメロディーだった。

(ウーリッツァー・キーボード=イメージ)

思い浮かんだメロディーから、ビルの脳裏にはその故郷の人々が思い出された。そして、その故郷に思いをはせるうちに、歌詞ができてきた。誰もが誰かに頼る小さな炭鉱町の人々を歌った歌詞だ。「リーン・オン・サムバディー(誰かに頼る)」の街、スラブ・フォーク。そのことを思い浮かべながら書いた作品、それが「リーン・オン・ミー」だった。

しかし、この曲を作った時、彼にはアルバムのレコーディングの予定はなかった。1971年6月発売のデビュー・アルバム『ジャスト・アズ・アイ・アム』(ありのままの自分、自分そのもの、等身大の自分と言った意味)がヒットしていたが、それをプロデュースしてくれたブッカーTはスケジュールの関係で次の作品をプロデュースできなかった。(ここは推測だが、ブッカーTはビルのファースト・アルバムのプロデュース料を正しくもらえなかったのではないか。なので、1枚目があれだけ売れていたにも関わらず、ブッカーが断った。ブッカーの自伝にはビルのデビュー作のことは書かれているが、2枚目をてがけなかった理由などは書かれていない。おそらく公式には、「スケジュールがあわなかった」、ということになるのだろうが、実際はブッカーがファーストの約束されたギャラをもらえず、断ったのではないかと僕はふんでいる。次回、ブッカーに取材する機会があれば、ぜひ確かめてみたいと思う)

8.ガレージ・バンド。

直談判。

ビルはレコード会社サセックスの社長、クラレンス・エイヴォントにツアーで一緒にやっていたバンド・メンバーで2作目のレコーディングをしたいというが、エイヴォントは首を縦にふらない。エイヴォントは、一流のスタジオ・ミュージシャンを起用してアルバムを作ろうと考えていたようだった。

この頃の音楽業界の常識というのは、レコーディングはそれなりのプロ、つまり、スタジオ・ミュージシャンを使ってきっちりと音を作ることが「よし」とされた。彼らは譜面が読めなければならなかった。スタジオ代はひじょうに高かったので、一度譜面を見るだけで演奏できなければならなかった。

だから、何度もリハーサルを繰り返すライヴ・バンド、あるいは、ツアー・バンドは、そうしたスタジオ・ミュージシャンと比べると一段下に見られていたのだ。エイヴォント社長も、レコーディングはちゃんとしたミュージシャンを使ってやり、ツアーは別のライヴ用のバンドでやればいいと考えていた。ファーストを録ったブッカーT&MGズは、スタジオ・バンドとしても、またライヴ・バンドとしてもすでに定評があったので、レコーディングはうまく行ったわけだ。

(ジェームス・ギャドソン)

そこで、ビルはスタジオ代の安い午前中に3時間ほど時間をとってもらい、そのメンバーでデモ・テープを録音させてくれるよう直訴。なんとか社長の了解を得た。

ビルとジェームス・ギャドソン、そして、その仲間たちはいつもギャドソンの自宅ガレージに集まって、汗だくになってセッションをしていた。ビルは同じ仲間のキーボード奏者レイ・ジャクソンにメンバーを集めるように頼み、ある金曜の午前10時、皆がスタジオに集まることになった。彼らはギャドソンのガレージでいつもやっている曲を、スタジオでやればいいだけだ。心意気もよくわかっている。

しかし、このレコーディング・セッションの日、なんとギャドソンの車が故障してスタジオに来れなくなった。あわてたビルは、すぐにギャドソンの家に迎えに行き、大急ぎでスタジオに彼を連れてきた。「あんなに飛ばしたことはなかった」とビルは振り返る。

定刻より少し遅れたが、なんとか全員が揃いビルはメンバーに言った。「この3時間で我々は自分たちの実力を証明しなければならない」。

9.アル・ベルの助言

助言。

レコーディングはリハーサルの甲斐もあってか順調に進み、スタジオで「ユーズ・ミー」など何曲かを録音。スタジオからいきなり、ビルはテープを持ってエイヴォント社長のオフィースに直行した。社長は、ちょうどスタックス・レコードの重役であり、エイヴォントの手伝いをしていたアル・ベルとミーティングをしていた。そこで、できたての作品を聴かせると、クラレンスはあまりのってこない。ところが、アル・ベルがその作品を気に入ったようだった。

(アル・ベル)

アル・ベルは言った。「このドラムスは、ワッツ・ハンドレッド・サード・バンドのドラムスのようだな。彼らにやらせたらいいじゃないか」。するとアル・ベルの意見には一目置いていたエイヴォントも「そうか…」という感じで、なんとかセカンド・アルバムのレコーディングにゴーサインがでた。もちろん、アル・ベルがぴんときたドラムスは、ジェームス・ギャドソン、つまり彼が見立てた通りワッツ・ハンドレッド・サード・バンドのドラマーだった。

2-3度のセッションで彼の2枚目のアルバム『スティル・ビル』が完成する。タイトルは、デビュー作が大ヒットし、グラミー賞を取ったとしても、ビル本人はハリウッドのけばけばしい世界に入って変わったりはしていない。「以前、昔と同じビル」という意味で、「スティル・ビル」と名付けられた。

アルバムからの最初のシングル「リーン・オン・ミー」は、1972年4月からヒット。見事にソウル・チャート、ポップ・チャートでナンバー・ワンに輝いた。その後もイギリスのグループ、マッドがカヴァーしたり、他にもマイケル・ボルトン、ティナ・ターナー、アル・ジャロウまで多数のカヴァーが誕生し、ビル・ウィザース作品の中でももっとも人気の一曲となった。その普遍的なメッセージは曲が書かれて30年以上たった今日でも輝きを失わない。

アルバムは1972年5月にリリースされソウル・アルバム・チャートで1位、見事ゴールド・ディスクに輝く。

10.「僕を頼って」。

リーン・オン・ミー

作詞・作曲・歌・ビル・ウィザース

人生、生きていけば、みな、痛みを感じる時もあれば、

悲しみにくれることもある

だが、私たちが賢ければ、

いつでも希望に満ちた明日がやってくることがわかっている

君が落ち込んでいる時には、僕を頼ってくれていいんだよ

僕は君の友達になって、君ががんばれるよう手助けしよう

僕だってすぐに誰かを頼りにする日がくるかもしれないのだから

君に必要なものが僕の手元にあって、借りたいと思うなら、

プライドを捨てて、そう言ってくれ

その事を口に出して言わなければ、

誰も君の気持ちをわかってくれない

ブラザー、手助けが必要なら、ただ僕を呼んでくれればいい、

僕たちはみな、誰か頼れる人が必要なんだ

僕も君にはわかってもらえる悩みを抱えているかもしれない

僕たちはみな、誰か頼る人間が必要なんだ

持っていかなければならない荷物があるなら、

僕を呼び出してくれ、僕が荷物を少し持ってあげよう、

すぐに飛んでいくよ、君に友達が必要な時は・・・

呼んでおくれ

(大意・訳詞ソウル・サーチャー)

Lean On Me (1972)

Written And Sung By Bill Withers

Sometimes, in my lives

We all have pain, we all have sorrow

But, if we are wise

We know that there’s always tomorrow

Lean on me, when you’re not strong

And I’ll be your friend, I’ll help you carry on

For, it won’t be long

Til I’m gonna need somebody to lean on

Please swallow your pride

If I have things you need to borrow

For no one can fill

Those of your needs that you won’t let show

You just call on me brother when you need a hand

We all need somebody to lean on

I just might have a problem that you’ll understand

We all need somebody to lean on

Lean on me, when you’re not strong

And I’ll be your friend, I’ll help you carry on

For, it won’t be long

Til I’m gonna need somebody to lean on

You just call on me brother when you need a hand

We all need somebody to lean on

I just might have a problem that you’ll understand

We all need somebody to lean on

If there is a load

You have to bear, that you can’t carry

I’m right up the road

I’ll share your load if you just call me

Call me if you need a friend

Call me …

Lean On Me- Bill Withers (Lyrics)

https://www.youtube.com/watch?v=rdlPVBvkr-s

~~~~

11.カーネギー・ホールの栄誉。

栄光。

ビル・ウィザースは2枚のアルバムで、アメリカの音楽シーンに大きなインパクトを与えた。シングル「エイント・ノー・サンシャイン」と「リーン・オン・ミー」の2大ヒットで、いわゆるトップ40ファンからも、ロック・ファンからも、そしてもちろんソウル・ファンからも親しまれるようになった。

そして、その2枚のアルバムを受けて、ライヴ・アルバムを作る話がでてきた。しかも、会場はニューヨークの音楽の聖地とも言えるカーネギー・ホールだ。

レコーディングは1972年10月6日、メンバーは気心の知れたレイ・ジャクソン(キーボード、ピアノ)、ジェームス・ギャドソン(ドラムス)、メルヴィン・ダンラップ(ベース)、ギターにビノース・ブラックモン、パーカッションにボビー・ホール、そして、ビル・ウィザースがヴォーカルとギターとピアノを担当した。

(カーネギー・ホール)

そして彼は満員のカーネギーの観客を沸かせた。アルバムは、当時のヴァイナル2枚組で『ライヴ・アット・カーネギー・ホール』と題され、1973年4月に全米発売された。(現在はCD1枚) ここには全14トラック(15曲)が収録されうち5曲が過去2枚のアルバムに入っていない新曲だ。

ちなみに1作目『ジャスト・アズ・アイ・アム』から「エイント・ノー・サンシャイン」、「グランドマズ・ハンズ」、「ベター・オフ・デッド」、「ホープ・シール・ビー・ハピアー」、「ハーレム」の5曲、2作目『スティル・ビル』から「ユーズ・ミー」、「レット・ミー・イン・ユア・ライフ」、「ロンリー・タウン、ロンリー・ストリート」、そして、「リーン・オン・ミー」の4曲。残る6曲が新しい。ただ、「ハーレム」とメドレーになっている「コールド・バロニー」は一足先にアイズレイ・ブラザースが「ハーレム」をベースに二次創作、改編し「コールド・ボローニャ」としたもので、ビル自身もその制作に携わった曲だ。

二次創作。

この「ハーレム」と「コールド・ボローニャ(コールド・バロニー)」について少し説明しておこう。

まず「ハーレム」を聴いてインスパイアーを得たアイズレイ・ブラザースが「コールド・ボローニャ」という曲を作った。「ハーレム」のコード進行、リズムを使い独自の歌詞を載せたもの。アイズレイのアルバム『ギヴン・イット・バック』(1971年)に収録された。アイズレイのヴァージョンにもビルはゲストでギターを弾いている。

「コールド・ボローニャ」とは、冷たいボローニャのこと。ボローニャとは写真のようなハムだ。

(ボローニャハムのサンドイッチ)

主人公のお母さんが金持ちの家のお手伝いさんをしていて、そこの余りもののコールド・ボローニャを持ち帰って、それにマヨネーズをつけパンと一緒に食べるという話。家には食べ物がなくて、おなかが空いている子供が、お母さんが持ち帰る残り物のコールド・ボローニャを待っているというまさにハーレムにありそうな世相を描いた作品だ。

これがアイズレイのヴァージョン。ギターはビル・ウィザース。

Isley Brothers – Cold Balogna

https://www.youtube.com/watch?v=nlrCNFIr_xY

ということで、この2曲はビルにとっても1曲でメドレーにして歌うのも自然なことだった。

そして、1枚目と2枚目のアルバムが出た後に、ビルはカーネギー・ホールでのライヴで2曲をメドレーにして披露した。ライヴ盤ではなんと13分余におよぶ。

Harlem / Cold Baloney-Bill Withers-1973

https://www.youtube.com/watch?v=c6_qJ4_EXnk

これはいわば当夜のハイライトの一曲と言えるかもしれない。

もうひとつ、日本人の僕には当初わからなかったが、彼にとって「ハーレム」と「ゲットー」というのは、なにかしっかり違うものという意識があるようだ。「ハーレム」はその昔は「ハーレム・ルネッサンス」とも呼ばれるほど、一時期は華やかな場所だった。一方、「ゲットー」は本当にスラム街だ。「ハーレム」は歌うが、「ゲットー」は歌いたくない。それがビルの気持ちなのだろう。

「スリー・ナイツ~」として作った曲が、洗練された「ハーレム」となり、その「ハーレム」をベースにいわば二次創作のような形で「コールド・ボローニャ」ができ、それをなんとカーネギー・ホールでメドレーにして披露するという、楽曲としては大変な栄誉、栄光の道を歩んだともいえる。

■CD

Bill Withers – Greatest Hits (輸入盤)

https://amzn.to/2wzlKNC

なぜか各作品が異様に値上がりしていて困りますね

アイズレイ・ブラザース=ギヴィング・イット・アップ

ビル・ウィザース=ライヴ・アット・カーネギー・ホール

ライヴ(在庫切れ)

~~~~~

ハーレム

作詞・作曲・歌 ビル・ウィザース

ハーレムの夏の夜

本当に暑いぜ

暑すぎて寝られない、この暑さだが心は寒すぎる

俺が死のうが死ぬまいが関係ない

ハーレムの冬の夜

暖房が温かくならない

意地悪な大家は俺が凍え死のうが死ぬまいが、気にしちゃいない

ハーレムの土曜の夜

万事OK

のってのって踊りあかすんだ

すべてOK

ハーレムの日曜の朝

みんなドレスアップする

遊び人たちはパーティーから帰ってくるが、まじめな連中は朝起きたところ

牧師を聖なる地に送るという名目で詐欺師たちが寄付を募る

なあ、ハニー、君の金をそんなウソつきのペテン師にやっちゃだめだ

(訳詞・ソウル・サーチャー)

~~~

冷たいボローニャ・ハム

作詞・作曲・歌 ビル・ウィザース

演奏・アイズレイ・ブラザース

コールド・ボローニャ(冷たいボローニャ・ハム) 5歳の僕はたった一人でお留守番

外は凍てつく寒さ

ママは金持ち一家のためにステーキを焼いてる

僕は眠い、でもママが帰ってくるまで待っている

そう、金持ち一家がおいしいものを食べ残してくれたら、ママが持ち帰ってきてくれるから

そう、食べ残しの冷たいボローニャを

それにマヨネーズとパン

その冷たいボローニャ・ハムがないと僕は死んじゃうんだ

ママはクタクタだ

ママは言う「お前、何食べてるんだい?」

「ボローニャ・サンドイッチだよ、おいしそうでしょう。ママにも作ってあげようか?」

そう、食べ残しの冷たいボローニャを

それにマヨネーズとパン

その冷たいボローニャ・ハムがないと僕は死んじゃうんだ

(訳詞・ソウル・サーチャー)

~~~~

Harlem

Written and sung by Bill Withers

Summer night in Harlem

Man it's a really hot

Well it's too hot to sleep, and I'm too cold to heat

I don't care if I die or not

Winter night in Harlem

Radiator won't get hot

Well the mean old landlord, he don't care

If I freeze to death or not

Saturday night in Harlem, everything's alright

You can really swing and shake you're pretty thing

Everything's alright

Sunday morning here in Harlem, everybody's all dressed up

While the hip folks gettin' a home from the party

And the good folks just got up

Crooked delegation wants a donation

To send the preacher to the holy land

Hey, hey lawd, honey don't give your money to that lying, cheatin' man

Saturday night in Harlem, everything's alright

You can really swing and shake you're pretty thing

Everything's alright

Sunday morning here in Harlem, now everybody's all dressed up

While the hip folks gettin' a home from the party

And the good folks just got up

Crooked delegation wants a donation

To send the preacher to the holy land

Hey, hey lawd, honey don't give your money to that lying, cheatin' man

~~~

Cold Bologna

Written by Bill Withers

By Isley Brothers

[Verse 1]

Cold bologna, and I'm home by myself

Well, I'm 5 years old, and it sho' is cold

Mama's out cookin' steak for someone else

Sure am sleepy, but I'm gonna wait 'til my mama comes

Well, if the rich folks don't eat up

All that good meat, y'all, mama's gonna bring me some

[Chorus]

Talkin' bout that

Cold bolonga and mayonnaise and bread

If it wasn't for cold bologna by now (Cold bologna)

Y'all know I would've been dead

[Verse 2]

Mama sure looks tired

She said, "what's that you eatin', son?"

"That bologna sandwich sure looks good --

Won't you Ahh, Owww, fix your mama one?"

[Chorus]

Talkin' bout that

Cold bolonga and mayonnaise and bread (Cold bologna)

If it wasn't for cold bologna by now (Cold bologna)

Y'all know I would've been dead

ストーリーテラーとしてのビル・ウィザースの魅力が存分に出たライヴ盤としても傑作となった。

石炭の炭で薄汚れたスラブ・フォークの田舎街を出てレコード・デビューしてからわずか2年ほどで、カーネギー・ホールへ。誰も想像だにしない出世ぶりだった。

サセックスではこの後3枚のアルバムを出す。この間に、1971年、デビュー作から「グランドマズ・ハンズ」、1972年2作目から「リーン・オン・ミー」、「ユーズ・ミー」、1973年「キッシング・マイ・ラヴ」、1974年「ザ・セイム・ラヴ・ザット・メイド・ミー・ラフ」、1977年「ラヴリー・デイ」などが大ヒットし、押しも押されぬスターとなった。

この間、いい仕事もはいってきて、1974年10月にはアフリカのザイールで行われたモハメド・アリとジョージ・フォアマンのボクシングの試合のイヴェントにジェームス・ブラウン、スピナーズらと出演。この模様は2008年に映画『ソウル・パワー』として日本でも公開された。

(映画『ソウル・パワー』から、左・モハメド・アリ、真ん中・ビル・ウィザース、右・ドン・キング)

すべては順風満帆のようだった。だが、好事魔多し…。

(後半パート2へ続く)

ビル・ウィザース物語(パート2)~炭鉱の町からハリウッド・ヒルまで

2020年6月4日

『ビル・ウィザース物語』執筆して3つの発見

2020年6月6日

~~~~~

■サポートのお願い

ソウル・サーチン・ブログは2002年6月スタート、2002年10月6日から現在まで毎日一日も休まず更新しています。ソウル関係の情報などを一日最低ひとつ提供しています。

これまで完全無給手弁当で運営してきましたが、昨今のコロナ禍などの状況も踏まえ、広くサポートを募集することにいたしました。

ブログの更新はこれまで通り、すべて無料でごらんいただけます。ただもし記事を読んでサポートしてもよいと思われましたら、次の方法でサポートしていただければ幸いです。ストリート・ライヴの「投げ銭」のようなものです。また、ブログより長文のものをnoteに掲載しています。

オリジナルはソウル・サーチン・ブログ

ソウル・サーチン・ブログ・トップ

https://ameblo.jp/soulsearchin/

noteでの記事購入、サポートのほかに次の方法があります。

方法はふたつあります。送金側には一切手数料はかかりません。金額は100円以上いくらでもかまいません。

1) ペイパル (Paypal) 使用の方法

ペイパル・アカウントをお持ちの方は、ソウル・サーチンのペイパル・アカウントへサポート・寄付が送れます。送金先を、こちらのアドレス、 ebs@st.rim.or.jp にしていただければこちらに届きます。サポートは匿名でもできますし、ペンネーム、もちろんご本名でも可能です。もし受領の確認、あるいは領収書などが必要でしたら上記メールアドレスへお知らせください。PDFなどでお送りします。

2) ペイペイ(PayPay) 使用の方法

ペイペイアカウントをお持ちの方は、こちらのアカウントあてにお送りいただければ幸いです。送金先IDは、 whatsgoingon です。ホワッツ・ゴーイング・オンをワンワードにしたものです。こちらもサポートは匿名でもできますし、ペンネーム、もちろんご本名などでも可能です。もし受領の確認、あるいは領収書などが必要でしたら上記メールアドレスへお知らせください。PDFなどでお送りします。

3) サポートしたいが、ペイペイ、ペイパル、ノートなどでのサポートが難しい場合は、 ebs@st.rim.or.jp までご連絡ください。銀行振込口座をご案内いたします。(ちなみに当方三井住友銀行です。同行同士の場合、手数料がゼロか安くなります)

コロナ禍、みなさんとともに生き残りましょう。ソウル・サーチン・ブログへのサポート、ご理解をいただければ幸いです。

ソウル・サーチン・ブログ運営・吉岡正晴

ANNOUNCEMENT>Support

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?