■■アーカイヴ・シリーズ29■■~テリーの地下室~おとなの世界への扉~オハイオ・プレイヤーズのアルバムを初めて知ったとき

■■アーカイヴ・シリーズ29■■~テリーの地下室~おとなの世界への扉~オハイオ・プレイヤーズのアルバムを初めて知ったとき

【Archive Series : Terry’s Basement】

本記事は最後まで無料で読めます。

(本作・本文は約10000字。「黙読」ゆっくり1分500字、「速読」1分1000字で読むと、およそ20分から10分。いわゆる「音読」(アナウンサー1分300字)だと33分くらいの至福のひと時です。ただしリンク記事を読んだり、音源などを聴きますと、もう少しさらに長いお時間楽しめます。お楽しみください)

~~~~~

1.■■アーカイヴ・シリーズ29■■~テリーの地下室~おとなの世界への扉~オハイオ・プレイヤーズのアルバムを初めて知ったとき

【Archive Series : Terry’s Basement】

2013年02月11日(月)

https://ameblo.jp/soulsearchin/entry-11465336041.html

■テリーの地下室~おとなの世界への扉

【The Things Learned At Terry’s Basement: The Door To Adult’s World】

(先日(2013年2月3日)『ソウル・ブレンズ』でDJマーヴィン・デンジャーフィールドが、オハイオ・プレイヤーズを初めて聴いたのが、デトロイトに住んでいたときの友達の家の地下室だったという話をした。その話がおもしろかったので、曲がかかっている間にいろいろ聞いたことなどを含めてまとめてみた。たとえば、オハイオ・プレイヤーズの音楽を11歳の少年は一体どのように聴いたかなどの風景がとてもおもしろいと思う。題して「テリーズ・ベースメント(地下室)」)

地下室。

デトロイト、1975年秋――。

十歳頃の子供にとって大人の世界とは未知のものだ。それはそれは興味津々で、ちょっと怖いが何でも試してみたいと思うもの。それは少年の冒険だ。

デトロイトに生まれ育った11歳のマーヴィン少年は隣に住む4つ年上のテリーと仲良しだった。テリーは元々ロスアンジェルス出身だったが、兄弟がたくさんいたので彼だけデトロイトの祖父母のところに預けられ、そこから学校に行っていた。マーヴィンは学校から帰るといつもテリーの家に遊びに行き、その地下室でレコードを聴いたりしていた。マーヴィンが住んでいたエリアは一軒家の住宅街でどの家にも物置にできるような地下室があった。

マーヴィンの周りにはいつも音楽があふれていた。母親はふだんはゴスペルを聴いていたがラジオから流れるモータウンも大好きだった。父親はジャズをよく聴いていてジャズのレコードをけっこう持っていた。一方テリーの祖父や父親は当時の流行のソウル・レコードを聴いて、アナログの最新LPをたくさんもっていた。10歳そこそこのマーヴィンにとっては、ジャズやゴスペルよりも、当時のヒットしているソウルのレコードのほうがよほど興味を引いた。テリーもそうしたものをよく知っていて、年下のマーヴィンにいろいろ教えてくれた。この頃聴いた音楽はみなテリーの影響だ。

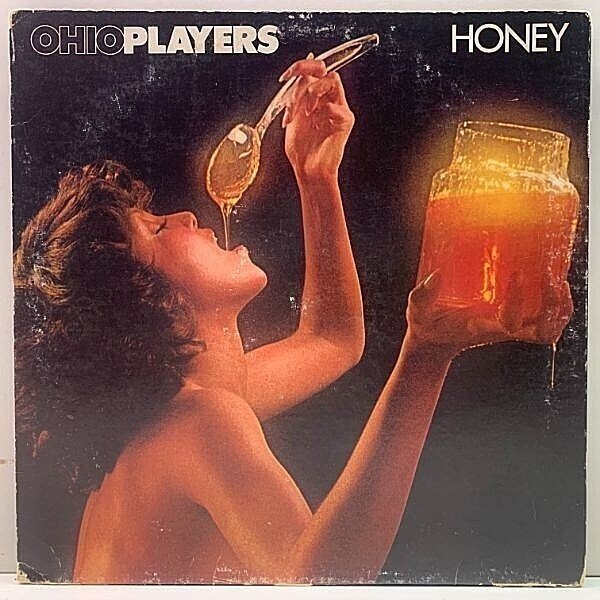

そんなある日、テリーと一緒にテリーの父が最近手に入れていた一枚のアルバムを聴こうとしていた。そのジャケットは、ヌードの女性が蜂蜜を体にたらしているというひじょうにセクシーなもので、十代の彼らには「何か見てはいけない大人のもの」のように思えた。1970年代の子供にとって、それはたくさんの女性のヌード写真が出ている大人向け「プレイボーイ・マガジン」のように感じられた。

地下室は日本でいえば20畳ほどの広い部屋。床はコンクリート打ちっぱなしでそこにソファやプールテーブル(ビリヤード台)、バーカウンターがあり、大きなステレオ・セットがあった。地下室だがエアコンはあったという。この日は「大人向けのレコード」を聴こうとしていたので、マーヴィンとテリーは地下室の扉を開けた。そして部屋の鍵を締めて誰も大人が入ってこないようにしてそのレコードをかけた。それは親に秘密で垣間見る「大人の世界」だった。放課後から親が帰ってくるまでのわずかな時間は子供の天国だった。親に知られずになにかをするには打ってつけの時間帯だった。

ハニー。

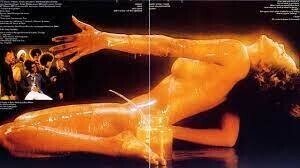

彼らがその日聴こうとしていたレコードとはオハイオ・プレイヤーズの『ハニー』のアルバムだった。表ジャケットもヌードなら、ジャケットを開くと見開きでもっと大胆なヌード写真が現れた。二人はまさに息を呑んでジャケットを見つめた。「わお、これはすごい」

(写真)表1

(写真)見開き・中ジャケ

興奮気味にアルバムA面の1曲目に針を落とすと、「ハニー」というゆったりしたテンポの曲が流れてきた。よくわからないまま、なんとなくかっこいいのかなと思いつつ、アルバムは進んだ。A面が終わりレコードをひっくり返しB面をかけた。

Ohio Players - Honey

https://www.youtube.com/watch?v=-Dw3JLpQZrw

その1曲目に入っていたのが、「スイート・スティッキー・シングス」(甘いネバネバしたもの、の意味)だった。マーヴィンたちは考えた。「甘くてネバネバ、べとべとしたもの?」「これは一体何のことだろう?」 11歳と15歳の子供には意味がわからなかった。

The Ohio Players Sweet Sticky Thing

https://www.youtube.com/watch?v=3ICZIq7941c

歌詞をいろいろ読んでみたが、やはりわからなかった。どうも男女のラヴ・ソングのようだったがそれでもタイトルの意味はわからなかった。そして、そのアルバム・ジャケットに映っているヌード・モデルを見て、「これがスイート・スティッキー・シングなのかなあ」とテリーと笑っていた。蜂蜜(ハニー)は確かに甘くてネバネバしている。マーヴィンにとってのオハイオ・プレイヤーズ初体験がこの『ハニー』のアルバム、とりわけその中でも「スイート・スティッキー・シング」だった。

この『ハニー』のジャケットをはじめ、オハイオ・プレイヤーズのヌード・ジャケットを撮影していたのは、なんとプレイボーイ・マガジンで30年以上カメラマンとして活躍していたリオン・フェグリーというカメラマンだった。この『ハニー』のジャケット・モデルは、1974年10月号の「プレイメイト」だったパナマ生まれのエスター・コーデットだった。

11歳と15歳の少年たちにとって、見てはいけないものを見て、聴いてはいけないものを聴いてしまった地下室だった。

扉。

マーヴィンは当時の最新のアルバムはみんなこのテリーの地下室で聴いて覚えた。アース・ウィンド&ファイアーで初めて覚えた曲は「リーズンズ」だった。(アルバム『ザッツ・ザ・ウェイ・オブ・ザ・ワールド(暗黒への挑戦)』収録) ほかにもブラザーズ・ジョンソンやコモドアーズ、クール&ザ・ギャング、みんなテリーの地下室で知った。

Earth, Wind & Fire - Reasons (Official Audio)

https://www.youtube.com/watch?v=tJBgmoYzRE8

地下室ではときに親たちがハウスパーティーなどをしていた。そんなときでさえ、マーヴィンら子供たちは子供たちだけで遊んでいた。

そして、放課後にテリーと過ごすベースメントでのひとときこそ、11歳のマーヴィンにとって大人の世界を垣間見る小さな扉だった。オハイオ・プレイヤーズの『ハニー』は、11歳の少年にとってそんな大人への第一歩だったのかもしれない。あれから38年後の今これを聴いてもマーヴィンにはあのテリーの地下室での出来事が瞬時に思い出されるのだ。音楽はタイムトンネルへの扉でもあった。

■ マーヴィンの「スタンド・バイ・ミー」のような回想話

http://www.soulsearchin.com/soul-diary/archive/200402/diary20040207.html

(下記に全文)

■ オハイオ・プレイヤーズ『ハニー』(1975年8月)

11歳のマーヴィン少年をときめかせたアルバム。ジャケット・モデル、カメラマンとも「プレイボーイ・マガジン」から。この傑作が571円! 2コインCDだ。(笑) スタバで2杯飲むより安い

Honey

Honey

Ohio Players

Island / Mercury (1991-04-16)

ESSAY>

~~~~~

NO.536

2004/02/07 (Sat)

2. Marvin's "Stand By Me"

回想。

DJマーヴィンがかかっている歌の紹介をした。「(日本語で) 65年、僕はまだ2歳ですね。マーヴィン・ゲイ! 『ハウ・スウィート・イット・イズ・トゥ・ビー・ラヴド・バイ・ユー(君に愛されるってことは、なんとすばらしいことだろう!)』! 僕はこの曲を聴くと、いつもおかあさんのことを思い出しますね。おかあさん、マーヴィン・ゲイが大好きだった。だから、私(の名前)はマーヴィンです。はははは」 オルガンのインストゥルメンタル曲がかかった。「(英語で)この曲を聴くと60年代初期のことを思い出します。あの頃は、ミシガンのデトロイトに育って、 『スタンド・バイ・ミー』 のような生活をしていました。そして、こんな音楽を聴いていたんです。彼らは南部出身でしたが、この曲は全米中に広がって大ヒットしました。ブッカーT&MGズの『グリーン・オニオン』!」

マイクのスイッチが切られ、「グリーン・オニオン」のヴォリュームがあがった。

「 『スタンド・バイ・ミー』 みたいな生活ってどんなの?」と僕は訊いた。

ヘッドフォンを首にかけているマーヴィンが話し始めた。「毎年子供の頃、夏休みになると近所の友達と電車に乗って、ちょっと遠くに行ってみたりしたんだ。貨物列車みたいのに乗ってね。飛び乗る感じ。別に泊まりで行くわけじゃないけど、ちょっとした小旅行。だいたいいつも、5-6人、仲のいい友達がいてね。小学校からハイスクールまで、みんな同じ学校に通うから、みんな仲間みたいなもんだよ。僕はクラス・オブ・80(80年卒)なんだけど、卒業10周年と25周年でリユニオン(同窓会)があるんだ。10周年は行ったよ。半分くらいの人は、街をでたりしていたけれど、半分くらいの人はその街からまったく出てないんだよね。あの頃、一緒に遊んだ連中は、生涯の友達(friends for life)っていう感じだなあ。そういうのはあんまり日本ではないみたいだね」

「夏休みはいつも一月くらいミシシッピのおばあちゃんのところに行ったんだ。母のほうのおばあちゃん。マッコムっていう本当に小さな街。ジャクソン州トュペロの近く。もう、見渡す限りとうもろこし畑。とうもろこし、とうもろこし、とうもろこし…。どこを見てもとうもろこししかないんだよ。(笑) 田舎の人たちは、僕たちが都会から来たっていうと、もの珍しがって、なんでも訊きたがるんだよ。『あれはどうなの』、『これは本当か』とかね。夜は、街にネオンとかないんだ。真っ暗になって、空一面に星が広がる。何にもないからおもしろいんだよ」

僕はアメリカ南部の広大な土地を想像した。自然以外、何もないところ。ひたすらまっすぐで、急な坂が上がったり下がったりするような舗装されていない道。川や森があって、様々な動物が周りにはいるような。

「川とかで泳ぐの?」と訊く。

「いやあ、泳がない。ワニがいるかもしれないから。(笑) そのかわり、蛙を取ったり、木を切ってブランコを作ったり。ショットガンでハンティングしたり」

「えええっ、10歳くらいで、銃でハンティングするの?」

「みんなするよ。ショットガンっていうのは、弾を撃つと小さい玉があちこちに広がるの。だから、けっこう鳥とか落ちる」

「こんな感じ」といって、白い紙にその家近辺の絵を書いてくれた。おばあちゃんのうちがあって、その奥に森があって、右手と左手に別の家がある。マーヴィンは自分にいとこが何人いるかわからない、という。近所の家に遊びに行くと、みなそれぞれの家でソウルフードをふるまってくれる。

「ハウ・スウィート・イット・イズ」は、しばしマーヴィンに『スタンド・バイ・ミー』時代を回想させたようだ。そんな話をしていると、そろそろ次の曲が終ろうとしていた。

マーヴィンがマイクのスイッチをオンにした。

++++++

「ソウル・ブレンズ」(インターFM76.1)は毎週日曜日午後1時から5時まで。僕の出番は、午後2時35分くらいからの「ソウル・サーチン」のコーナーと、4時半からの「山野ミュージック・ジャム」です。ご意見、ご希望ありましたら、ぜひどうぞ。

marvin@interfm.co.jp

~~~~~

3.映画『スタンド・バイ・ミー』について

2003/08/12 (Tue)

Stand By Me: Friendship Was Developed Without Cell Phone nor Email

https://www.soulsearchin.com/soul-diary/archive/200308/diary20030812.html

友情。

オレゴン州キャッスルロック、人口1281人。物語は、1985年9月4日付けの地元の新聞が座席に置かれた車内から始まる。そこには、ある弁護士が些細な喧嘩の仲裁に入ったことで、喧嘩をしていた連中にナイフで殺されたと書かれていた。その弁護士は、運転席で呆然としている主人公の親友だった。彼は26年前のことを回想し始めた。

1959年、彼らは12歳。その夏休みのことだった。主人公ゴーディーのほか、クリス、テディー、ヴァーンは仲良し4人組。とある高校生が汽車にはねられ死んだという情報をつかんだ彼らは、32キロ先の現場にその死体を見に行くことにする。一泊二日の大冒険が始まった。

ベストセラー作家スティーヴン・キング原作の映画 『スタンド・バイ・ミー』 (1986年)の冒頭のシーンだ。日曜日のインターFM『ソウル・ブレンズ』(76.1mhz,午後4時から6時)で紹介するために、DVDを借りてきて再度見た。やはり、いい物語だ。

スティーヴン・キングは、1947年9月生まれ。だから、59年には12歳になっている。まあ、正確には59年の夏休みは11歳だが、細かいことは言わないことにしよう。(笑) 彼の自伝的物語である。映画は、少年の頃から物語を書くのが好きだったゴーディーが回想するスタイルで進んでいく。ただ小説はクリスの回想で話は進む。

冒険の途中でゴーディーが、大食い競争の話を友達に聞かせるところで、彼らから「そのエンディングじゃつまらないよ」という意見がでてくる。ゴーディー(すなわちスティーヴン・キング)はきょとんとするが、ひょっとしたらこのあたりで、ゴーディーは、ストーリーの組み立て方のちょっとしたコツを学んだのかもしれない。

そして、12歳の彼が書くストーリーに両親はまったく気にもとめないが、兄貴だけはちゃんと読んで「おもしろかったぜ」と感想を言ってくれる。その兄は弟思いで、兄が大事にしていたニューヨーク・ヤンキーズの帽子を釣りに行く弟にくれる。ところが両親の関心は優秀な兄にばかりいく。

舞台は本当に小さな街、そこでは、誰もが誰もを知っていて、秘密などない。たぶんこの街に生まれた人のほとんどは、一生をこの街か近くのもう少し大きな街で過ごして終わるのだろう。彼らにとっては、その街をでるということがものすごく大きな意味を持つ。そして、12歳の少年にとっても、この冒険はそんな街を初めて出るというところに意義があるのだ。

この小さな冒険の途中で、4人それぞれが持つ悩みが明かされる。危険を伴う冒険を共有することによって深まっていく4人の友情の絆。最後、その後の3人のことが少し語られ、85年に戻ったところで、作家になったゴーディーは、ワープロに向かってエンディングを打つ。「あの時のような友達を持つことは、二度とできないだろう」

画面がフェードアウトして流れ出てくる曲が、ベン・E・キングの「スタンド・バイ・ミー」。元々は恋人である君が横にいてくれれば、どれほど心強いかというラヴソングだが、ここでは、友人たち、親友たちが横にいてくれればどれほど素敵かという普遍的な友情ソングになっている。まさにこの映画のテーマに完璧な一曲だ。

***

「スタンド・バイ・ミー」

闇が訪れ、地が漆黒になるとき、月明かりだけが唯一の頼り

そんなときでも、君が傍らにいてくれれば、何も怖くはない

ダーリン、僕の横にいておくれ

万一見上げる星空が落ちてきて、山が海の中に沈んでしまっても

君が傍らにいてくれさえすれば、僕は絶対に泣かない

ダーリン、僕の横にいておくれ

君に何か嫌なことでもあったら、いつでも僕の横においでよ

僕のとなりにおいで

***

この物語の後に、この曲が流れてきては、涙を抑えるのに苦労する人も多いだろう。原作者のスティーヴン・キングでさえ、映画を見て泣いたという逸話があるのもうなずける。こんなに物語と曲のテーマが一致する例というのも珍しい。しかも、既存曲でありながら。サウンドトラックがゴールドディスクになるのも納得だ。

昔の歌詞はシンプルだ。昔のメロディーもシンプルだ。そして、昔の生活もシンプルだった。携帯がなくても、電子メールがなくても、厚い友情は、培われた。

ENTERTAINMENT>MOVIE>STAND BY ME

***

STAND BY ME

Ben E King

(Ben E. King/Jerry Leiber/Mike Stoller)

When the night has come

And the land is dark

And the moon is the only light we'll see

No I won't be afraid, no I won't be afraid

Just as long as you stand, stand by me

And darlin', darlin', stand by me, oh now now stand by me

Stand by me, stand by me

If the sky that we look upon

Should tumble and fall

And the mountains should crumble to the sea

I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear

Just as long as you stand, stand by me

And darlin', darlin', stand by me, oh stand by me

Stand by me, stand by me, stand by me-e, yeah

Whenever you're in trouble won't you stand by me, oh now now stand by me

Oh stand by me, stand by me, stand by me

Darlin', darlin', stand by me-e, stand by me

Oh stand by me, stand by me, stand by me

~~~~

December 05, 2005

Ben E King's "Stand By Me" Brings Happiness To Everybody

4.【ひときわ大きな声援を得る「スタンド・バイ・ミー」】

https://web.archive.org/web/20160405203122/http://blog.soulsearchin.com/archives/000682.html

December 05, 2005

Ben E King's "Stand By Me" Brings Happiness To Everybody

【ひときわ大きな声援を得る「スタンド・バイ・ミー」】

幸福。

ベンEキングは、80年代初期に今は亡き「渋谷ライヴイン82」に初来日したのを見た記憶がある。その後も何回か来日しているが、おまりよく覚えていない。どなたか、正確な来日履歴をお持ちの方がいたら、ぜひお知らせください。

ベンEキングといえば「スタンド・バイ・ミー」だ。61年に初めてヒットした後、86年には映画『スタンド・バイ・ミー』に使われ再度大ヒットしている。

コットンクラブのキャブ・キャロウェイに続く第2弾アーティストがベンEだった。1曲バンドがインストゥルメンタル(演奏曲)をやった後、ベンEが登場。ドラムス、ギター、ベース、ピアノ、サックス、トランペットに女性コーラス2人というバックバンド。ベンE本人のヒットと彼が所属していたR&Bヴォーカルグループ、ドリフターズのヒット曲などをおりまぜての約90分。ヴェテランらしい実にうまいステージ裁きで、次々とヒットを歌っていく。声がそんなに大きなわけでもなく、激しく踊るわけでもなく、比較的淡々と歌い進めていく感じ。

「スタンド・バイ・ミー」は、ドリフターズをやめた後、少し落ち込んでいた時に、妻とニューヨークのワンルームのアパートでギターをならしている時に、ふと詞と曲が湧いて出来たという。この曲の元になったのは、ステイプル・シンガーズなどが録音している同名曲でそこにベンEが新たな詞をつけたという説もある。ベンEがアイデアをふくらまし、これをプロデューサーのリーバー&ストーラーに聞かせたところベースラインのアイデアをだし、現在の形になった。元々ドリフターズにレコーディングしてもらおうと思ったが、彼らがいらないといったので、結局自分でレコーディングし、これが大ヒットになった。

その妻とは、もともと幼馴染で、なんと彼が11歳、彼女が8歳のときに初めて出会った、という。その後20代で結婚。今日まで一緒にいる、そうだ。ベンEは現在67歳なので、知り合って56年ということになる。

たった1曲でも、これほど世界中で愛される作品を作り出せるアーティストは本当に幸せだ。この1曲を歌うことでそこに来ている観客全員が幸せになり、これを歌う本人もまた幸せになる。これが、毎晩・世界中のどこでも可能になるのだ。一曲のスーパーヒットの力と言えるだろう。「スタンド・バイ・ミー」はあらゆる人々に幸福を運ぶ楽曲だ。

ところで、スタッフにデザート・メニューから「ヴェラ」というスイーツを強力に勧められたので頼んでみた。「ヴェラ」というのは、映画『コットン・クラブ』にでてくる女性主人公(ダイアン・レイン)の名前。ここ東京のコットン・クラブのパティシエが力をいれて創作したスイーツだという。ホワイトムースにチョコレートやストロベリーなどがあしらわれ、とても美味だった。

~~~~~

■サポートのお願い

本記事は有料設定ですが、このnoteで最後まで無料で読めます。読後、お気に召せば「記事を購入する」、あるいは、「サポートをする」(金額は自由に設定可)なども可能です。クレジットカード払いか、携帯電話支払いがお選びいただけます。アカウントを作らなくても支払い可能。アカウントを作ると、次回以降手続きが簡略化できます。

ソウル・サーチン・ブログは2002年6月スタート、2002年10月6日から現在まで約20年毎日一日も休まず更新しています。ソウル関係の情報などを一日最低ひとつ提供しています。

これまで完全無給手弁当で運営してきましたが、昨今のコロナ禍などの状況も踏まえ、広くサポートを募集することにいたしました。

ブログの更新はこれまで通り、すべて無料でごらんいただけます。ただもし記事を読んでサポートしてもよいと思われましたら、次の方法でサポートしていただければ幸いです。ストリート・ライヴの「投げ銭」のようなものです。

オリジナルはソウル・サーチン・ブログ

ソウル・サーチン・ブログ・トップ

https://ameblo.jp/soulsearchin/

noteでの記事購入、サポートのほかに次の方法があります。

送金側には一切手数料はかかりません。金額は100円以上いくらでもかまいません。

1) ペイペイ(PayPay) 使用の方法

ペイペイアカウントをお持ちの方は、こちらのアカウントあてにお送りいただければ幸いです。送金先IDは、 whatsgoingon です。ホワッツ・ゴーイング・オンをワンワードにしたものです。こちらもサポートは匿名でもできますし、ペンネーム、もちろんご本名などでも可能です。もし受領の確認、あるいは領収書などが必要でしたら上記メールアドレスへお知らせください。PDFなどでお送りします。ペイペイでのお支払いの場合、受領確認・御礼メッセージが送りにくいので、ツイッターなどのアカウント、あるいは、メールアドレスなどがあればメッセージにお書き添えいただければ幸いです。

2) ペイパル (Paypal) 使用の方法

ペイパル・アカウントをお持ちの方は、ソウル・サーチンのペイパル・アカウントへサポート・寄付が送れます。送金先を、こちらのアドレス、 ebs@st.rim.or.jp にしていただければこちらに届きます。サポートは匿名でもできますし、ペンネーム、もちろんご本名でも可能です。もし受領の確認、あるいは領収書などが必要でしたら上記メールアドレスへお知らせください。PDFなどでお送りします。

3) ノート(note)のサポート機能

本ブログ、ノート(note)には少額のサポート・システムがついています。購読(100円から、記事量によって変動)、また、サポート(金額自由設定)もできます。Noteのサポート・ボタンなどをご利用ください。

4) サポートしたいが、ペイペイ、ペイパル、ノートなどでのサポートが難しい場合は、 ebs@st.rim.or.jp までご連絡ください。銀行振込口座をご案内いたします。(ちなみに当方三井住友銀行です。同行同士の場合、手数料がゼロか安くなります)

コロナ禍、みなさんとともに生き残りましょう。ソウル・サーチン・ブログへのサポート、ご理解をいただければ幸いです。

ソウル・サーチン・ブログ運営・吉岡正晴

本記事はnoteでも読めます

Noteトップ

https://note.com/ebs

ANNOUNCEMENT>Support

~~~~

ここから先は

¥ 200

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?