【閲覧注意 知られざるお金の本質】中央銀行のバランスシートを読み解く

この記事は有料の内容です。この情報を知る事でお金の増やし方の本質に近づく事ができます。

現在の日本は明らかな投資ブームです。これは、投資の重要性に気づく人が増えている事や世間が徐々に投資が根付いてきたと言う事や、株式投資が活況な事、量的緩和が起こっている事など様々な要因があります。

2021年9月現在日経平均株価は3万円の大台に乗りバブル期初期とほぼ同水準に、アメリカのダウやS&P500は史上最高値を更新中です。この世界的な株高の状況はバブルなのでしょうか。

本日の記事は優良級の情報です。この記事を見ていただければ、バブルとは何か、現在の金融システムが何か、お金とは何なのか、なぜ私が投資を行っているかが全て分かる内容です。

この記事の内容は、間違って覚えてしまっているあなたのお金の概念を必ず覆し、あなたの価値観を必ず変える内容になります。

■目次

バブル経済とは

日経平均暴落の歴史

中央銀行のバランスシートとお金の流通量の関係

現在の金融システムとその歴史

主要中央銀行のバランスシート(日・米・欧)

結論と推察

【バブル経済とは】

そもそもバブル経済とは何でしょうか。

バブル経済とは、概ね不動産や株式を始めとした時価資産価格が、投機によって経済成長以上のペースで高騰して実体経済から大幅にかけ離れ、それ以上は投機によっても支えきれなくなるまでの経済状態を指します。

バブルは英語で「泡、あぶく」の意味で、このバブル経済は多くの場合は信用膨張を伴っており、投機が停止すると一転して信用収縮に陥るとされています。

経済学の定義では、バブルとは「打倒とされる理論価格から大きく離れた資産価格の動き」とされています。

ちなみに日本のバブル景気とは、好景気の通称で景気動向指数上は1986年(昭和61年)12月から1991年(平成3年)2月までの51か月間に、日本で起こった資産価格の上昇と好景気、およびそれに付随して起こった社会現象とされています。

【日経平均株価暴落の歴史】

バブルが弾けると株価や不動産価格が暴落し、失業率やGDPの成長率にも大きな影響を与えます。

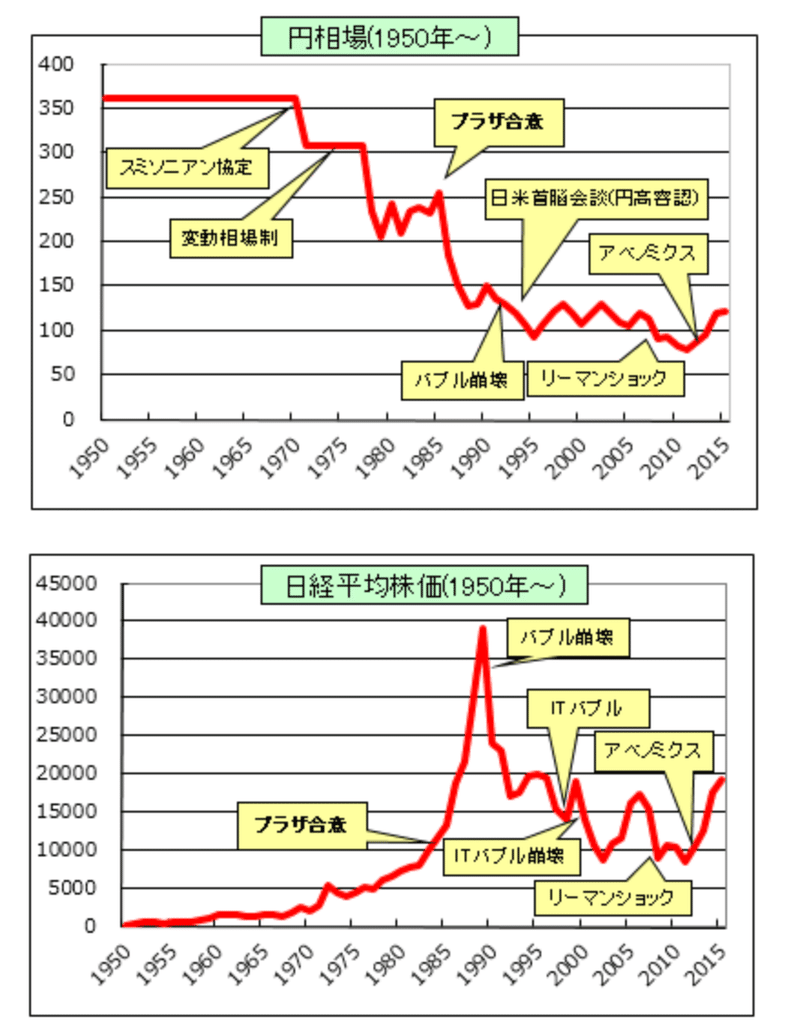

近年の株価の暴落の歴史と円相場は下記の様になっています。

・1990年:日本のバブル崩壊(最高値38,915円87銭)

・1990年代後半から2000年代初期:アメリカを中心としたITバブルの崩壊

・2008年:リーマンショック

・2011年:リーマンショックで経済が疲弊している最中の、東日本大震災の発生

(安値:日経平均株価は9,620円に)

・2013年:アベノミクスによりアメリカやEUに遅れて株価は徐々に上昇

・2020年:コロナショック

バブルが崩壊した後の日本経済は大打撃を受け、日経平均株価はアメリカ・EUに比べて長期で停滞してしまったのです。この株価がなかなか上昇しなかった期間を『失われた30年』と呼びます。

しかし2013年以降、第三次安倍内閣の政策であるアベノミクスや黒田バスーカといった量的緩和政策で日経平均株価は上昇に転じ徐々に日経平均株価は回復していきました。

しかし2020年のCovid 19による、経済危機に影響を受け世界の株価は暴落。その経済と金融の打撃を回復させるベく、世界各国の中央銀行の金融緩和を行いテコ入れを行います。すると株価と不動産価格もすっかり回復して、今ではアメリカの株価は最高値に、日本の株価も1980年のバブル景気時初期と同じ水準にまでなっているという訳です。

この今の状態を巷ではバブル状態だという専門家が多数いるのです。

果たして今の状況はバブル状態なのでしょうか。それを読み解く鍵となるのが中央銀行のバランスシートです。

【中央銀行のバランスシートとお金の流通量の関係】

まず、中央銀行とは何かご存知でしょうか?

その性質は一般の銀行とは全く異なり、その国の通貨の流通量を管理し、物価を安定させるという役目(業務)を持っている特別な機関です。

先進国の主要中央銀行は日本銀行(日本)・FRB(アメリカ)・ECB(EU)・イングランド銀行(イギリス)が挙げられます。

なぜ中央銀行のバランスシートを見るのでしょうか。その理由は中央銀行のバランスシート(貸借対照表)は中央銀行の行う金融政策や業務の結果が反映されているからです。

例えば、景気を刺激するために金融緩和を行い、中央銀行が国債などの資産を購入した場合、中央銀行のバランスシートの国債等の資産の項目(下の画像青)が増加するのに対し、反対の負債となる当座預金(下の画像オレンジ)の残高も増加し、バランスシートそのものが拡大します。

逆に、景気が過熱しインフレを抑制する為には金融引き締めを行います。

具体的には、中央銀行が保有している国債等の資産の売却(売りオペレーション)したり、政策金利(中央銀行が金融市場の調節手段として用いる金利)や預金準備率(中央銀行が金融機関に対して、準備預金として無利子で預けることを義務づける金額の比率)を 引き上げる事などによって、市場に出回る通貨の供給を抑え、市場金利水準を高めることで、企業の資金調達を手控えさせる事で経済活動を抑制します。

この様な方法を行う事で日銀が持つ金融資産の項目は減少し、国債の資産の項目は減少するのに併せ、負債となる当座預金の残高も減少し、バランスシートが縮小するという関係になります。

現在の主要国の中央銀行はこのバランスシートを急激に拡大させており、歴史的にない勢いでバランスシートを膨らませた状態になっているのです。果たしてこれはバブル経済なのでしょうか。

【現在の金融システムとその歴史】

これを推察するには、金融システムについて理解する必要があります。

現在の金融システムは様々な変化が起こり、大きな問題が発生した際に修正を加えた上で成り立っているのをご存知でしょうか?現在の金融システムはここ50年程度しか成り立っていないシステムであり、この成り立ちを理解する事ができれば、自ずとこの中央銀行のバランスシートについての本質が見えてきます。

◆金融システムの歴史

現在の金融システムの起源は歴史を遡るとイギリスから始まっています。産業革命を起こしたイギリスは当時世界の覇権を握っている世界最強の国でした。今で言うアメリカと同じ様な立ち位置です。

イギリスはウィーン会議以降に、ポンドと金の交換比率が固定し、兌換紙幣を発行する金本位制を始めました。

その後、全世界にこの金本位制という制度が普及していきました。

しかし、この金本位制には覇権国の圧倒的な金の保有量が必要な制度です。金を大量に保有するという事は圧倒的な経済力の差が必要です。しかしイギリスの強大な経済力を維持し続ける事はできず、その経済力の差はどんどん縮まってしまいました。

その理由としては、第一次世界大戦によるヨーロッパ経済の疲弊や武器などの物資をアメリカから大量に輸入していた事により、アメリカへ大量の金が流出した事や、第一次世界大戦の特需による、アメリカ経済の発展と大逆転があります。

イギリスが大量に金を保有している事で成り立っていた金本位制は、大量な金がアメリカに流出した事により、このポンドによる金本位制は1931年に廃止となり世界各国がこの制度から離脱します。

その後第二次世界大戦へと突入し、1945年に日本が敗戦します。

第二次世界大戦が終結する事が分かり始めた最中、世界は次のシステムを決めていました。次の世界の覇権国は第二次世界大戦・太平洋戦争によりアメリカとなり、1944年に次の覇権国であるアメリカのドルを基軸とした金本位制と固定為替相場制を導入します。これをブレトンウッズ体制と呼びます。

ここで最も重要なことは、当時の金本位制の英ポンドも、固定相場制の米ドルも貴重な資源である『金の価値の裏付け』があったという事です。

ここから先は

¥ 3,900

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?