PMBOKの荒野を行く〜その1〜

PMPに合格する上では欠くことができないのがPMBOKの読み込みですが、いきなり読んで理解するのは難しいものです。仮に研修を受けたとしても、研修から無勉強で試験という人がほとんどいないように、やはりある程度は読み慣れて、コツみたいなものをつかむことが重要です。ということで今回は私が勉強していて、「あーここは、PMBOK改善した方がいいわー」と感じたもののうち最大のポイントをまとめたいと思います。

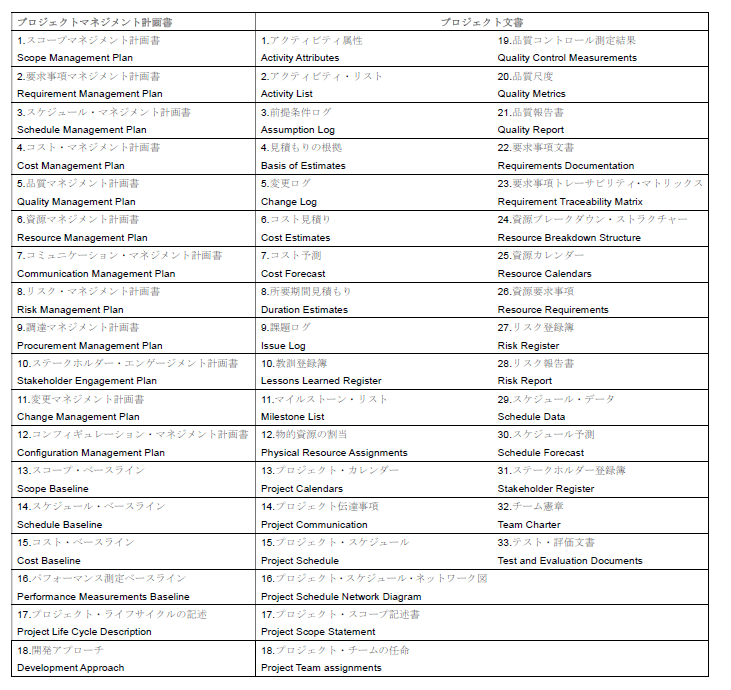

それは、ずばり、プロジェクトマネジメント計画書とプロジェクト文書のつながりです。PMBOKガイドに載っているとても大事な表ですが、ガイドに載っているのはこんな形です。

これを試験の時に思い出せなきゃいけない場面が結構あるわけです。というか、どのプロセスで、何をインプットにして、どのツールと技法を使って、何をアウトプットするというのは流れとして思い出せなきゃいけないわけです。私は記憶力悪いので、丸暗記は端から諦めて、ストーリーで思い出せるようにしておきましたが、この表が書けるかどうかで思い出せるキーワードが増えるわけです。(試験では実際に書く必要はないです。頭でイメージできれば何とかなります。)

で、この表ですが、何順?って思いません?計画書は計画書⇒ベースライン⇒その他という構成かなと思います。で、計画書の中で知識エリア順、ベースラインの中で知識エリア順、その他は、よくわからない順で並んでいます。これはいいんです。

問題はプロジェクト文章です。マジで何順?って思うわけです。こんなん、試験中には絶対思い出せないわけです。で、PMI会員になればいろんな言語のPMBOKダウンロードできることを知らずに出先での勉強用にKindleで英語版PMBOKガイドを買った私は英語と併記させてみて気付いたわけです。その、表がこちら。

お気づきだろうか?プロジェクト文書が、英語名称のアルファベット順に並んでいる。。。いやー。これはきついわーってことで、初めて気づいたときに声出ちゃいましたよ「いや、こんなん覚えられんだろ」って。文書の頭に数字付けたら順番にも何か意味あるのかなって思っていたのに、これかいと変に落ち込んだような気分になったことを今でも思い出します。ちなみに計画書のベースライン以下の文書が何順で並んでいるかはいまだに謎です。

ってことで覚えやすいように自分で再編集した表がこちら。

知識エリア別の横ぐしを入れただけですが、大分すっきりしました。横線もなるべく少なくして、図書と知識エリアの関連が分かるように修正しました。アメリカではアルファベット順が思い出すきっかけとして適しているのかもしれませんが、日本人には英語名称とダブルで覚えることが増えるのであまり効率的ではありません。英語名称を覚える必要がある人もPMPとってから覚えればいいんです。それよりも、いずれにしろ頭に入っていないと話にならない知識エリアに紐付けた方が効率的です。

前述の通り私は、インプット、ツールと技法、アウトプットをプロセスごとに細かく暗記しませんでした。私が覚えたのは1.各知識エリアにどういうプロセスがあってそれぞれの働きは何なのか、2.ドキュメントに記載される内容、働き、3.ツールと技法の目的と手法の3つです。

1.を核にして、プロセスに期待されているはたらきは何だろう?から考えて、じゃあ必要なインプットとツールと技法はこれとこれとこれという風に連想できるように訓練をしました。PMBOKガイドにもいろいろ列挙した挙句、「これらに限らない」と記載されている通り、PMBOKガイドを丸暗記することはあまり意味がないなと思います。PMBOKガイドに書かれているツールと技法や成果物で知らないものがあれば覚えることは最低限必要だと思いますが、覚えたそれらは、プロジェクトマネジメントのどういうタイミングで使えるのかを把握することが現場では大切だと思います。

PMBOKガイドはあくまでガイドだし、PMP試験は暗記力を問うものではありません。自分がPMPとして仕事を引き受けるときに自分の判断力を味方にできるように試験勉強を続けることが有益かなと思います。

今日のまとめ

PMBOKガイドはあくまでガイド。

自分の判断力向上のための知識を身に着けよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?