エリアコントロールとは何か

Valorantをやっていると、エリアコントロールとかエリア理論とかいう言葉を目にする機会がある。あるいは「エリアを広げよう」「エリアを取らないと」といった言葉を耳にすることがある。

どうやらValorantにおいては、チームとして多くのエリアを確保することが有利状況につながるとする考え方があり、これがエリア理論と呼ばれているようだ。

しかしその意味するところはわかりにくい。少なくとも初級者が「エリアをとる」という日本語のみから「ああ、それは有利だね」と理解ができるものではない。なぜか。

初級者であっても、ある程度の時間このゲームをしていれば(少なくともブロンズ帯程度の実力があれば)、典型的な、有利な状況、不利な状況の判断ぐらいはできるものである。

だからこそ、「エリアを取ると有利」という日本語に直面すると、その理由がわからない、つまりまだValorantというゲームを理解できていないのではないか、という疑念に駆られてしまい、逆にゲーム理解を妨げているのではないかと思っている。

実際は、そんなことはない。

実は、理解できない理由は、エリアを取るという行為自体が、有利状況を作り出すための原因でも目的でもなく、単に多くの有利状況において共通して観察された状態であった、というものに過ぎないからだ。つまり、単なるこじつけに近い。

したがって、エリア理論というのは、初級者には理解できない複雑な概念などではなく、むしろ僕らがよく知っているシチュエーションをコミュニケーションの都合上短い言葉に置き換えただけなのだ。

これをいくつか典型的な例とともに説明したい。

なお、参考までに、自分のValorantのランクは、プレイ時間700時間程度で、E8A1でようやくプラチナ1に上がった程度の実力である。そのぐらいの人間がこの記事を書いている。

また、エリアコントロールと呼ばれるものを理解する上で分かりやすいと思った動画がこのあたりなのであわせて紹介したい。

特に2つ目のBlackWizさんの動画はエリアを取ること自体が目的ではなくあくまで状況判断ということがわかりやすいと思う。

敵の裏を取れると強い

敵は後ろから撃つと倒しやすい。誰でも知っているシューティングゲームのセオリーである。

例えば次のような状況を考えてみたい。これはBlackWizさんの動画で紹介されていた一幕である。

アセントでのディフェンダーの局面。

味方KOのナイフでアタッカー5人がAサイト側にいることが判明。

Aメインをスモークとパラノイア、KOグレネードで進行遅延。

その間にキルジョイがBプッシュからハイミッドを経由してAロビーの裏取りに間に合ったとしよう。

この状況は、ディフェンダー有利状況といえるだろう。

おそらくキルジョイはAロビーの後続2~3名をキルし、あとは引き目の位置でホールドしておけばサイトからの味方のプッシュでアタッカーは壊滅する。

この状況をエリア理論的に言うと、このように説明されることがある。

「ディフェンダー(青)は広大なエリアを確保しているのに対し、アタッカー(赤)はAメインとAロビーの極めて狭いエリアに押し込まれてしまったのが敗因である。」

あえてエリアの概念で説明すればこうなるが、その実は、KOナイフによる5人の位置情報に基づく、単なる裏取りなのだ。

こう考えるとエリア理論というものが多少理解しやすくなるのではないか。

続いて、さらに理解を深めるために、次のような状況を考えたい。

アタッカー側が、Aサイト内にリコンを撃ちサイト内に4人の存在を確認し、さらに、Aロビー入口に置いたアラームボットによって裏取りのキルジョイの存在を認識したとしたら、どうだろうか。

これは、一気に形成が逆転しうる状況である。

アタッカー側からすれば、1人でいることがわかった裏取りのキルジョイに複数人で戦いを仕掛ければ、おそらく1人以下の犠牲でミッドへの道を確保し、Bへのローテーションに成功するだろう。

なお、この場合もエリア取りの状況は先ほどと変わりない。

有利状況や不利状況の形成に関与しているのは、敵の位置情報、敵の意識の外から攻撃できると強い、あるいは多対一での撃ち合いが強いといったミクロのセオリー、敵が裏取りへの警戒をしているかどうかといったラウンド経験に基づく意識の差といった要素である。

エリア理論の背景要素を理解することで、必ずしもその次の展開を予想し、対応することができるようになるのだ。

敵のローテーションに気づけると強い

これもウィズさんの動画から。アセント防衛側で、Bプッシュをする意味について、説明されている。

例えば次のような配置。AのKOナイフで攻撃側4人を発見したとしよう。

残りのキルジョイはBでラークでもしているのではないかと想像できる。このとき、Bプッシュをする、いわゆる「Bメインのエリアを広げる行為」をするべきかどうか。

一つの選択肢は、仮にBロビーにキルジョイがいたとしても1人であることは確定しているので、防衛側はキルジョイ・オーメンの2人で倒しに行けば、おそらく1人以下の犠牲でキルジョイを倒せるだろう。

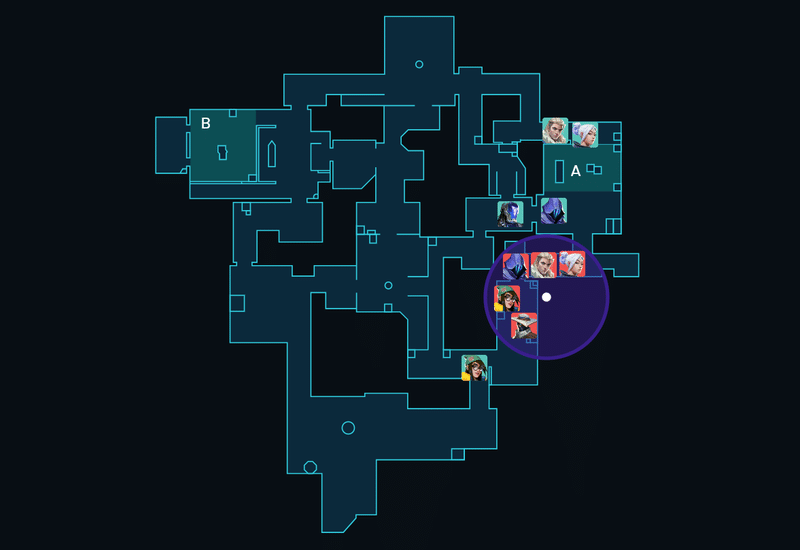

仮に敵キルジョイとオーメンのトレードがあったとして、生き残ったキルジョイガBリンクまで確保できたとする盤面がこちら。

BリンクのキルジョイはBロビーからBメインへの抜けと、ハイミッドからAショートへの抜けの両方を確認できる、さらに、スポーン地点を走る足音も確認できるので、ローテーションに速やかに気づくことができる。だからA側に3人の人員を割くことができるので、強い、と説明されている。

このことを、エリア理論的に説明すると「ディフェンダー側が大きなエリア(青)を確保しているから強い」となる。

何なら強い理由は、スポーン地点の足音の情報をとれることもあるのだから、単にBリンクより上のエリアを確保していることのみによる恩恵ではない。例えばこのエリア取りを、Bリンクにキルジョイがいることではなく、タレットやアラームボットで確保しているのみであれば、スポーン地点の情報を取ることはできないから、Bサイトの守備に人員を割く必要性が生じてくる。

加えて動画では、高木の「Bプッシュしている間にAがラッシュされて壊滅してしまう」との疑問に対して、BlackWizさんは「そういう敵に対してはBメインのタレットを壊して下がるのもあり」と答えている。

さらには、「後ろで守っている敵に対して詰めるのは有効的ではない。詰めてきたら反対サイドに攻めようという判断基準を持っているから」とも言っている(下図のような局面)。

エリア理論的には、アタッカーサイドの視点として「Bのエリアを取られたので代わりにAのエリアを取ることで盤面を進めることにする。エリアを取らなければ不利になってしまうから。」などと説明されたりもする。

その本質は、詰め待ちして、詰めてきた方と逆方向に攻めたら人数有利で戦えるよね、というだけであり、シンプルなものなのだ。

対人ゲームに万能な作戦はない:エリア理論も同じ

結局のところ、エリア理論というのは、高度で難しいもの、とかではなく、たぶん僕らが普段体験してるシチュエーションを、エリアという別の言葉で説明しただけのものなのだ。

ということは当然、対人ゲームに万能な作戦はないので、エリア理論に従った作戦も同じことを繰り返せばだんだん通用しなくなっていく。

何度も裏取りをしたり、何度も防衛側プッシュをすれば、そのうち対策されてしまうのはだれしも経験したことがあるだろう。

しかしながら、それがエリア理論という形で説明されると、なぜか「常にエリアを広げることはよいことなのだ」という誤解につながっている場合があるように思う。

それはたぶん、エリアを取るということは僕ら初級者にはまだ理解できないような効果があるのだ(だからよくわからないけどとにかくいつでもエリアを取りに行こう)という誤認に基づくものだと思うので、そんなたいそうなものではない、そんな便利な作戦も存在しえない、ということを共有していきたい。

なお、YamatoN先生も言っているような、「エリアコントロールさえしていればダイヤ帯に行ける」というのは、ある意味では間違っていないように感じていて、それはつまり、エリアコントロールというのはValorantにおける様々な作戦の一つ一つを総称してエリアコントロールととらえられていると思うので、とにかく様々な作戦を使い分けていった方が強いということなのだろうと思っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?