キュビスムってけっこう広くて深いな

(Threadsに書いてたんやけど、写真つけると上手く投稿できんくて、こちらに戻ってきました。またよろしくね。)

キュビスム展(京都市美術館 京セラなんちゃらともいう)を見てから、ずっと気になってて思い返していた絵を見に、きのう姫路市美術館に行ってきた。

常設展示、ジャック・ヴィヨン(デュシャン兄弟のひとり)の一枚。

人物の頭部がざっくりと描かれている。

斜め上から見下ろしたていで画面の中心は頭だ。

表情は読み取れないーそんなの関係ない って描きかた。

頭といっても描き込んでいるわけではない。丸い輪郭があって、薄い塗りで色面の変化をいくつか見せているだけ。

はじめて見たとき「このアタマ、透明やん」て思った。頭を外から見て描いているのではなく、このひとが頭の中からこちらを見ている、そんな状況がここにある。絵がこちらを見ている。

私が絵を見ているのではなく、私が絵に見られている。と感じた。

* * *

キュビスムは、一枚の絵の中に複数の視点を導入したという解説をよく聞くし、それでわかったつもりになってたが

まだまだ私は甘かった。

キュビズムは視点を多数化していった先に「視点の消失」といった描き方を手にしたのではないだろうか。

視点はもういらない。視点がなくても、描かれたものは存在できる。と。

考えてみれば、視点を二つにした時点でこの革命は始まっていたのだろう。

それまでの絵画は、ルネサンス期に完成された透視図法(パースペクティブ)によって成立していた。

その絵画空間は鑑賞者の視点という或る一点から見たように描かれ、その一点を設定しなければ絵を描くことはできなかった。

画面は鑑賞者の視点に従属し、鑑賞者は絵の支配者として安心して画面を鑑賞することができていた。

キュビスム展では最初に三点のセザンヌが展示されている。

三点それぞれが不穏な試みを孕んでいるが、3点目の卓上の静物画は左右で視点の高さが違う(と解説のキャプションに書かれている)。

この絵の前に立つとふしぎな不安を覚えるが、それはきっと鑑賞者の視点という、画面を支配できるポジションが揺るがされる不安なのだろう。

「あなたの見ている視点、立っているその位置は、自明とされている唯一の位置では、ない。あなた以外のほかの位置もありえる。」と、この絵にささやかれているようだ。

このふしぎな不安は次世代のマネにも感じる。

マネはキュビストではないしパースペクティブを解体することには主眼を置いていなかったようだが(そしてキュビスム展では展示されていないが)。

有名なバルコニーの絵では、絵を見ている私は、登場している三人を(よくある絵のように)ひとかたまりの群像として見ることは困難だ。

ひとりひとりに相対(あいたい)する三つの視点、三様の立ち位置が必要だ、この絵を見るには私が三人必要なのではないか、という不安に襲われる。

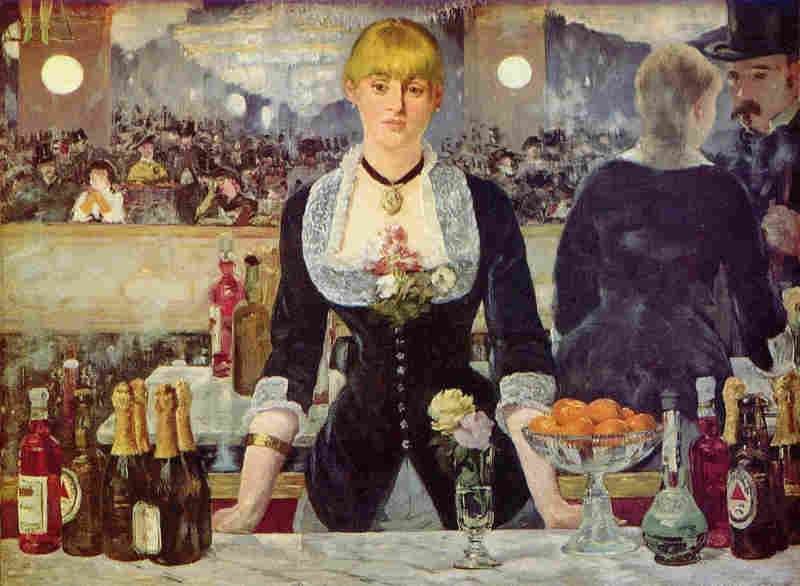

「フォリー・ベルジェールのバー」ではもっとわかりやすい。彼女に相対している私、という伝統的な鑑賞者の視点のほかに、背後の鏡に映っている私たち(私と彼女)を見ている者の視点が必要とされている。

誰がこの視点を受け持ってくれるのだろうか。という不安。

* * *

さてキュビスム展の会場では、このあとやたらと視点が増殖していく。

画面は分割され、幾層にも重なったり分散したり。

とともにそれぞれの視点に基づいたパーツは平面性を獲得する。

ピカソとブラックのバイオリンとか人物の数点が並んでいる。

バイオリンやその向こうの卓や人物、服や肉体が、切子細工を通して見たかのように、分割され、重なったり透けているように見える。

いろんな視角、いろんな深度で見た部分(パーツ)が、どれも平面的にこちらに正対しながら、

それぞれがこちら側に向かって乱反射してキラキラと漂っている。木目やマチエールだけで存在しているパーツもある。

もはや特定の視点どころか、複数の視点すら結ばれない。

どのパーツも平面としてその存在を確立しているから視点を必要としていない。

まあ、これらのパーツをバイオリンや人物へと綜合することは鑑賞者の眼に委ねられているのだが、そこにあまり重要な意味はない気がする。

ここに至って画面は鑑賞者の視点を必要としなくなり、

つまり鑑賞者の視点に頼らずとも絵画は存在するようになった。のだろう。

私が見ているから絵は存在するのではない。

誰も見ていなくても、誰も理解できなくても、その絵は存在し、世界のあり方を示している。

冒頭のジャック・ヴィヨンの絵のように。

* * *

ところで京都市美術館は歴史も趣もある素晴らしい建物で、

その古さゆえに展示室は比較的小さく、小ぶりな部屋をいくつもめぐる展示となる。

けっこう歩かされるのだが、各部屋がまとまりをもった展示空間となるので、とくに今回のような雑多な(は言いすぎか。多様な)作品の場合にはテーマや傾向ごとに作品と向き合える空間となっていてとても良かった。

もしかしたら西洋美術館やポンピドゥーよりもいい展示になっているかもしれない(知らんけど)。

(少なくともほかの美術館よりは、キュビスムに近い昔から建っていたぜ)

さて、そんなことで展示室が変わってドローネ夫妻とかになる。ふ〜んこのへんからシュプレマティズムにも波及していくのね。なんて思いながら見ていてふと気づく。

キュビスムでは、見たものを立方体とか三角錐だとかの基本的といわれる形体へ還元していく試みも目につく。

もちろんそれはキュビスムに始まったことではなく、アカデミックなデッサンにおいて基礎として行われていることだが、

デッサンの場合、基本形体を組み合わせてそのうえになめらかな皮膚を作ってゆく(CGでのポリゴンを使った3D画像生成はこの伝統を引き継いでいる)。

これに対して、キュビスムでは基本形体のまま画面に放り出されている。表面を取り繕うともしない。

粗い面どりのまま、あるいは輪郭だけ。

それだけで形体は存在できるのだから、いいではないかと言いたげに。

そう。平面性を獲得したあとは、輪郭だけでもかたちは存在できるのだ。

輪郭線のなかをどう埋めるかはかたちの再現とは関係なく自由だ。

と数日後に思い至ったときに、冒頭の姫路市美術館のジャック・ヴィヨン「女性の頭部」をもう一度見に行かなきゃと思った。

あと、ベーコンの人物が実際に見ると驚くほど薄塗りなのが腑に落ちた。

・ ・ ・ ・ ・

写真、いちいち撮らないひとなので、記憶だけで書いてます。思い込み・思い違いがあったらご容赦ください。

ジャック・ヴィヨン「女性の頭部」はネット漁っても画像がなくて、美術館でも撮影不可だったので画像なしです。すみません。見たいひとは美術館に行きましょう。姫路、いいとこですよ。

右: 隣の動物園。パンダはいませんが、鷹の飛行訓練が間近で見れます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?