僕にチョコをくれたのが誰なのか、幼馴染は全然教えてくれません

明日はバレンタイン。

最後に手作りでチョコを作ったのなんて、小学校の頃以来……

一抹の不安は残るものの、

「よし……!」

髪を後ろに結んで、袖を捲くる。

買い物袋から取り出すのは生クリームと薄力粉。

卵と、失敗してもいい用の沢山の板チョコ。

「レシピ、レシピ……」

スマホでレシピを調べて、いざ調理開始。

彼の好みはよく知ってる。

そこは幼馴染の有利なところ。

コンビニでよくガトーショコラを買っているのを知っている。

余計なことを考えながら、一つ目が完成。

とりあえず冷やして、どうなるか……

なんで、私が今年のバレンタインに限って手作りでチョコを渡そうなんて考えたのか。

それは単に焦っているからです。

「悪い、今日も部活なんだよね」

「そっか……」

「部活が休みの日にまた、な?」

○○はエナメルバッグを肩にかけて、勢いよく階段を駆け下りていく。

中学の頃は、私も部活をしていたこともあって毎日のように一緒に帰っていた。

だけど、高校入学後はずっとこんな感じ。

○○は部活が忙しくて、一緒に帰るなんてことは時々になってしまった。

「…………」

私は、○○の背中をただ見ていることしか出来なかった。

でも、大丈夫。

○○には少し悪いけど、○○がモテているという話は中学の時には聞いたことが無かった。

高校に入って、季節はもう四つ目だけど未だにそんな噂は耳には入ってない。

と、私は高を括っていたのだ。

あの日、あの光景を見てしまうまでは。

およそ二週間の冬休みが明けて、久しぶりに○○に会えるってテンションをあげながら、いつもより早く登校してみると……

「ねえ、○○くんって彼女とかいるの?」

「いや、別にいないけど……」

「へぇ、そうなんだ~」

教室から聞こえた話し声。

私は咄嗟にその身を隠す。

「だから何だよ」

話してるのは同じ野球部のマネージャーの子。

「え~、別に?」

クラスも一緒で、仲良くしているところはたびたび見かけていた。

それに、正直かわいい。

身長の大きい私と違って、身長は小さめ。

顔だちも整っているし、社交性もある。

そんな光景を見て、私は咄嗟に身を隠していた。

別に、私は○○と付き合っているわけでもない。

ただ、私が勝手に……密かに想いを寄せているだけ。

十年間も、ただただ勝手に。

ずっと、私たちは仲が良かったから。

ずっと、私たちはそばにいたから。

だから、私たちの関係に誰かが入ってくるなんて考えてもいなかった。

想いを早く伝えないと、誰かに盗られちゃうかもなんて思ってもいなかった。

どうしよう……

なにかが、するりと抜け落ちる感覚。

○○が、どこか遠くに行ってしまうような感覚。

どうしたら……

私は少しの間、ロッカーで探し物をしているふりをしながらやりすごした。

胸には、モヤモヤと何かがつっかえたまま。

そんな出来事から約一か月。

焦った私は、バレンタインにチョコをプレゼントしようと思ったわけだ。

冷蔵庫から、一つ目のガトーショコラを取り出す。

小さく切って、いったん試食。

「ん~……」

なんかちょっと……

焼きすぎたのかな?

混ぜが足りなかった?

あんまり、おいしくない。

反省点を探しながら、とりあえず全部食べ切る。

幸い、まだまだ時間は残ってる。

絶対、美味しいやつを作って渡すんだ……!

バレンタイン当日。

クラス中がそわそわしている。

どうしても欲しい男子。

チョコを配っている女子。

「はい、○○くんにも」

「お、ありがと!」

義理とわかりきっているチョコでも、もらえると嬉しいもんだな。

「今日も朝練お疲れ」

声をかけてきたのは、野球部のマネージャー。

「なに?チョコくれるの?」

「うん、はいこれ」

差し出されたのはハート形のクッキー。

「ありがと、嬉しいよ」

「ほんと?よかった……大事に食べてね」

そそくさと戻るのを見ながら、俺も自分の席に着く。

もう二つももらっちゃったよ。

なんて得意げに思いながら、鞄を机に掛ける。

引き出しの中に入ってる訳なんて無いよな~。

とか、淡い期待を抱きながら手を突っ込んでみると。

……?

カサりと、何かビニールのような感触。

おっと?

これはもしや?

取り出してみると、今度はガトーショコラ。

これまたハートの型に入れられ、綺麗に包装されている。

「……?」

誰が……?

周囲を見回してみても、誰とも目が合わない。

にしても、ガトーショコラとは。

俺の好みドンピシャだ。

……もしかして、茉央?

そう思い、窓際の茉央の方を見てみる。

だけど、別に普段と変わりない。

まあ、それもそうか。

出会ってから十年以上。

茉央が俺にバレンタインにチョコをくれたことなんて昔に一度だけしか無かった。

多分違う。

でも、俺がガトーショコラが好きってことを知ってるやつはそういない。

本人に聞いてみるか……

「茉央、ペン忘れたから一本貸してくんね?」

それとなく話かけてみる。

「うん、シャーペン?」

「そうそう、助かるわ~」

ペンを受け取って、いざ本題。

「今日って何の日?」

「バレンタインでしょ?」

「そうそう、茉央からは無いのかな~って」

さあ、どうだ。

「まおが○○に?……どうかな~」

いつものほんわかとした笑顔。

癒し……じゃ、無くて。

上手くかわされてしまった気がする。

やっぱり、茉央じゃないのか?

「あ、私友達にチョコあげてくるね」

「あ、ああ……」

すくりと席を立ち、袋を持って友達の輪に交じっていってしまった。

その後も、

「移動教室一緒に行こうぜ!」

「お昼、一緒に食べない?」

「あっち側一緒に掃除しよう」

などと何度も何度も話す機会を作ろうとしていたのだが、どれもうまくいかない。

全部、それっぽく受け流されてしまい、話す機会が中々とることができない。

六限目の現代文。

毎度毎度、授業内容は全く入ってこない。

今日は、いつにもまして頭は働かない。

勉強に関しては働かないけど、別のことに対して回りはする。

さっき、この議題の中心にあがるガトーショコラを一口食べたから。

さて、どうやって茉央と話すか。

……。

幸い、今日は部活が休み。

帰りがラストチャンスかな……

終業のチャイムが鳴った。

クラスメイトがみんな、慌ただしく帰宅の準備を始める。

それは茉央も例外ではないようで、俺は急いで声をかける。

「茉央、いっしょに帰らない?」

「え、あー……」

茉央の視線が泳ぐ。

きっと、また何かはぐらかす理由を探しているんだろう。

だけど、このチャンスは俺にとっても逃してはならないチャンスだ。

「今日は部活無いんだよ。な、いいだろ?」

「うん……わかった」

茉央は、眉尻を少し下げながら了承した。

「いや~、高校入ってから俺が部活ばっかで、茉央と二人で帰るのなんてめっきり減ったよな」

日は傾き、空は橙色に染まる。

「なあ、やっぱり茉央がくれたんじゃないかと思うんだ」

「え!?ど、どうしたの急に」

「俺、今日一日考えてたんだけど、あのガトーショコラの送り主はやっぱり茉央だと思うんだよ」

「……根拠は?」

小さく首をかしげる茉央。

「ガトーショコラっていうチョイス。俺が好きだって知ってそうなのは茉央くらいだし」

「それだけ?」

「いや、後は味かな」

一口食べて、

「小学校のころに茉央が作ってくれたチョコに似てたんだよ、味が。……正確には雰囲気というか、なんというか……」

なんとも形容しがたい感覚。

「優しい味がしたんだ」

これで間違えてたら、くっそ恥ずかしいことになる。

けど、間違っていないという自信は大いにある。

「そんな昔にまおがあげたチョコの味なんて覚えてるの?」

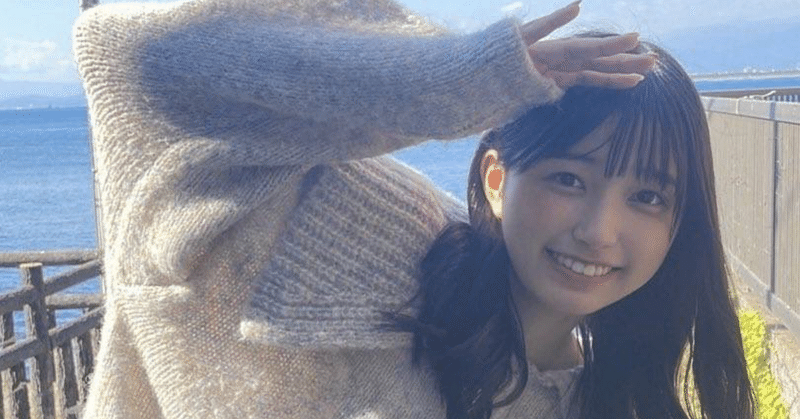

茉央が、微笑む。

太陽に彩られて。

綺麗に、可憐に。

そりゃ、忘れるわけないだろ。

「『好きな子』に貰ったチョコの味なんて、忘れられないよ……」

背けた顔が、影になる。

表情は、はっきりとわかる。

わかるんだけど。

…………今、○○はなんて言った?

『好きな子』に、貰った、チョコの味……?

『好きな子』…………

それって私のこと……!?

急に○○から飛び出したその単語の処理に、脳みそが追い付いていない。

「え、ちょ、○○!?何言ってるの、急に……」

「だって、そう感じたんだ」

バクバクと心臓が音をたてる。

痛いほどに鼓動する。

目頭が熱い。

泣いちゃダメ。

泣いちゃダメ。

「それで、もし言いたくなかったらいいんだけどさ、あのチョコを俺にくれたのが茉央だったら……うれしいなって思ったんだ」

まだ、零すな。

答えは決まってる。

「○○のその推理は……」

まだ、ダメ。

「大正解!そのチョコをあげたのはまおでした……!」

もう、ダメかも。

精一杯、私は笑った。

うれし涙のせいで、不格好かもしれないけど。

私は心からの笑顔を○○に向けた。

「そっか……やっぱ、茉央からだったんだ……」

答え合わせが終わって、俺の答えが正解だと証明された。

めっちゃ嬉しい。

あっててよかった。

きらりと、茉央の頬を伝う涙が輝く。

…………?

あれ……?

俺、もしかして変なこと口走った?

「あ、その、さっき言ったことは忘れてもらえると……」

俺は急に冷静にさっきの自分の発言を振り返って恥ずかしくなる。

「……やだ」

今度は、俺の方が逃がしてもらえないみたい。

「忘れない。だけど、もう一回ちゃんと、言って?」

俺の手を握り、上目遣いをする茉央。

からかうように笑いながら。

「…………あぁ、もう。わかったよ」

半ばやけくそに返事。

深呼吸をして心を落ち着ける。

真っすぐ、茉央の目を見ながら。

「ずっと、ほんとにずっと昔から、茉央のことが好きでした」

はにかむ茉央の頬は、赤く染まって。

それは、夕日のせいかもしれないけど。

「まおも○○のことが、ずっとずっと、これからも、大好き」

それでも、純粋無垢なその笑顔は、そんな夕日よりも綺麗だった。

「……で、○○は何の味を忘れないんだっけ?」

「な、もう言わねーよ!」

……ついでに、赤くなった俺の顔もごまかしておいてくれと、夕空に向かって懇願した。

「○○」

「なに?」

「大好き」

手を結ぶ強さは、想いを積み重ねた年月の分。

ホワイトデーは何をお返ししたら茉央は喜ぶかな。

俺は今から、茉央の好みを回想することにした。

To be continued…?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?