2023年度(第51回)総合内科専門医試験の合格体験記

■ はじめに

2023年度(第51回)総合内科専門医試験の結果が発表されました。

幸いなことに合格しておりました。

このnoteでは2024年度以降の総合内科専門医試験を受ける方々に参考になればと思い、体験記を残すこととしました。

▽ 本試験を受ける意味

医師として勤めるにあたって専門医は必要or不要という議論を時折見かけます。実際、専門医などあっても権限がそこまで増えるわけでもないし(筆者は抗CGRP受容体抗体製剤の処方権くらいしか知らないのですが、ほかご存じの先生いらっしゃいますでしょうか?)、給料の加算があるわけでもありません。医師の専門医資格など調べる患者も少数でしょう。

そういった点からは、総合内科専門医資格など不要なのかも知れません。

このnoteをご覧になっている先生方には言うまでもないですが、本試験は難しく、厳しいです。なぜ総合内科専門医試験を受験するのでしょうか?

医師免許は当然、更新不要です。生涯学習などしなくても医師であり続けられます。一方、医学は常にUpdateされており、診療を行うのであれば患者に最大限の利益が生じるように医師も常に知識をUpdateせねばなりません。もちろん専門医制度などなくても学習を続けられる勤勉な先生もいらっしゃるでしょう。しかし筆者含めそうでない先生も多いと思います。

総合内科専門医試験を受験するにあたり、「これは試験勉強しないと一生知らないままだったろうな」ということがたくさんありました。これを知っただけでも私は総合内科専門医試験を受ける意味があったと思っています。また更新のためにも生涯学習をすることになるので、私は専門医は必要であると考えます。

▽ なぜ難しいのか

総合内科専門医試験はなぜ難しいとされるのでしょうか。いくつか理由があると思います。

① 忙しく勉強時間を割けないから

おそらく本試験を受ける先生方の多くは、いわゆる「いい感じで脂が乗った」内科医でしょう。すなわち、研修医のように使えないわけでもなく、年配の先生のように仕事を振りにくい立場でもない、仕事上でのマネジメントもわかってきていて体力もある、だから仕事を任され忙しい、そんな時期の先生が多いのではないでしょうか。また、結婚や妊娠、子育てなどのプライベートな忙しさも相まってしまうタイミングの先生もいらっしゃいます。そんな傍らで試験勉強をするのですから大変なのは当たり前です。

② 出題範囲が広いから

内科全般が範囲になるので、対策が困難です。各領域の専門の先生は他領域に関して勉強するのは苦労されると思います。

③ 一筋縄ではいかない問題があるから

難しい問題に目を向けるとキリがないのですが、知識だけでなく思考力を問われる問題、絶対に知るわけないようなことを問う問題、専門の先生でも意見が分かれるような悪問などがみられます。

▽ 筆者バックグラウンド

認定内科医を取得しており、病歴要約を1回のみ免除される試験でした。下記画像の①のパターンです。すなわち、これで落ちれば②の再受験はできるけど病歴要約が必要…というプレッシャーがありました。

筆者は特に内科の中でも専門は特になく、総合内科をしておりました。ただ、筆者は浮気して整形外科トレーニングを受け整形外科専門医を取得しており、内科に関してはかなりブランクを抱え、内科一途の先生方よりかは知識量は劣っていたと思います。もちろん総合内科専門医試験申請・受験のときは内科に専従しております。

ちなみに、やはり専門がある先生は強いです。専門の先生はその領域で100%近く得点をとれることが多いようなので、そういう科目が一つでもあると稼げますからね。

また、筆者はお世辞にも優秀な方とは言えません。学生時代は常に留年の危機に怯え、医師になってからも自分の物覚えや要領の悪さ故に周囲を困らせてしまうこともあります。

そんな筆者が無事合格できたからこそ、本試験をこれから受けられる先生方みなさまに参考になる情報が提供できると自負しております。

■ 2023年度の試験概要

▽ 日程

2023年9月3日(日) に実施されました。

ただ、台風の時期と被ることなどあり次回以降は大きく日程が変わるとの話もありますのでご参考までに。

▽ 会場

横浜と大阪の2地域で実施されました。

筆者はパシフィコ横浜で受験しましたので、以下パシフィコ横浜の会場について情報提供いたします。

パシフィコ横浜内にコンビニや自販機はありますが、混雑する可能性を見越して食事・水分はあらかじめ準備しておくことをオススメします。

また、会場内にはなんと時計がありません。別記しますが時計持参は必須です。

▽ 試験時間

09:00開始、1限110分、休憩40分、2限110分、60分休憩、3限110分

でした。

試験は途中退室可ですが、終了10分前からはダメでした。

こうしてみると結構休憩が長いように感じますが、問題・答案回収時間と開始前の配布時間も考えると意外に余裕がありません。

▽ 持ち物

● 必須

受験票、鉛筆orシャーペン、消しゴム は当然必要です。

机の上にはシャーペンの芯のケースは置けず、シャーペンの芯のみそのまま机に置けます。ケースが注意されてしまっている先生が多かったです。

● 腕時計

会場内に時計がないので、机に置ける時計が必要です。ただいわゆる置時計は禁止で、音の出ない腕時計でないとダメのようです。

● 上着など

筆者はちょうどよかったのですが、空調などの関係で思いのほか寒いと感じる先生が多かったようです。ひざ掛けや上着など準備しておくとよいでしょう。

● 食事・水分

会場内のコンビニよりは、会場につく前に準備しておくとよいでしょう。

● 再現用のメモ用紙やPC

問題再現される先生もいらっしゃると思うので、そういった先生は必要かと。

▽ 結果通知

2023年12月5日(火)にメールで結果通知が来ました。

■ 2023年度の結果

▽ 筆者の結果

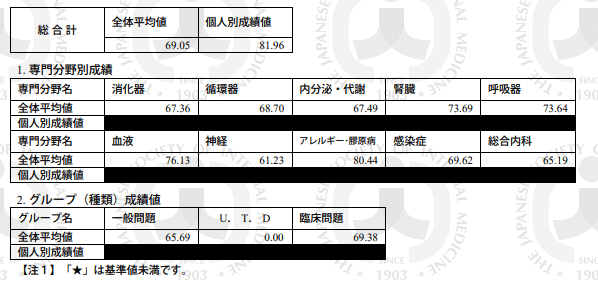

以下の成績表の通りです。受験者全体平均69%, 個人別82%と自分の中では会心の出来でした。分野別とグループ別はなんか恥ずかしいので塗りつぶしています。

▽ 感想

手ごたえや自己採点でも8割は超えてはいないだろうな、という感覚だったので不適切問題として削除された問題は結構あるのだと思います。X(旧Twitter)をみても自己採点より点数がよかった、という先生は多かったようです。

▽ 合格基準

合格基準は明記されておりません。一般的には得点率6割程度とされており、その通りかと思われます。上記結果の【注1】をみていただきたいのですが、★(いわゆる死兆星)が各分野ごとに設けられています。各分野で-2 SDを下回ると★がつき、これが2個あると総合得点がよかったとしても不合格になるとされています。国家試験のようないわゆる「禁忌選択肢」はたぶんありません。

■ 学習計画

▽ 筆者の勉強開始時期

幸い、筆者は比較的労務環境がホワイトな職場におりました。仕事のスキマ時間、ヒマな当直中、業務時間外も家族の理解あり、勉強時間はかなり確保できていた方だと思います。もしもこの環境がなければ絶対に合格できなかったと思います。

筆者の場合は申し込みをした3-4月くらいからなんとなく勉強を始めましたが、とても本腰を入れていた感じではなく、片手間にしていました。

明らかに本腰を入れてやり始めたのは3か月前にあたる6月からでした。空いている時間はすべて勉強にあてておりました。

▽ ノイズに惑わされない

X(旧Twitter)などをみていると…

「2週前からの勉強でも合格できた」「ノー勉だった」

「教材として使ったのは公式過去問だけだけどいけた」

などといったポストをみかけることもあります。

所詮、先生方の背景はそれぞれです。やれと言われなくても毎年セルフトレーニング問題を解いている先生、内科学会誌を毎月ちゃんと読んでいる先生、自頭が良すぎてなんでもすぐ覚えてしまう先生など。そういった先生方は短い勉強時間でもよいかもしれませんが、そうでない先生方はちゃんと数か月前から、複数の教材を使って対策することをオススメします。

■ 学習教材

この項目が一番気になる方が多いのではないでしょうか。

筆者の個人的感想を踏まえて紹介したいと思います。

筆者推奨度を ★☆☆(あまりやらなくていいかも)~★★★(ほぼ必須) で分けていきます。

▽ 公式過去問 ★★★

認定内科医試験・総合内科専門医試験 過去問題集、いわゆる公式過去問です。日本内科学会が発行しております。

第1集(2016年分)と第2集(2018年分)があります。

実際の試験がすべて載っているわけではなく、その年の認定内科医試験と総合内科専門医試験の抜粋、改変です。

第1集は古い上に解説が全くないので、やらなくてよいという先生もいらっしゃいます。

第2集もやや古いですが、ごく簡単な解説のみついています。

どちらも実際の試験より易しい印象があり、これができても油断はしてはいけません。

公式過去問のよいところは、これを通して日本内科学会が好んで出題する疾患群をつかむことができることです。実際の総合内科専門医試験でも出題される疾患には明らかに偏りがあり、その傾向を知るにはよい教材だと思います。

▽ year note(最新版) ★★★

賛否両論ありますが、筆者は国家試験も総合内科専門医試験も結局教材はyear note最強だと思っています。勉強法はつまるところ問題演習とyear noteの往復に尽きます。year noteは内科学会の好きなところをよくおさえています。2023年度(第51回)総合内科専門医試験でも実際に出題されyear noteに記載があった点を挙げていくと…

・ ふれあい牧場から集団感染を起こす感染症としてクリプトスポリジウム症を知らないと解答できない問題あり → year noteに記載あり

・ ALSとしばしば合併する認知症としてFTLDがあることを知らないと解答できない問題あり → year noteに記載あり

・ NAFLD/NASHの感受性遺伝子としてPNPLA3があることを知らないと解答できない問題あり → year noteに記載あり

いかがでしょうか?筆者はyear noteを使った学習でなかったら解答できなかったでしょう。

▽ 有志による再現問題 ★★☆

ブログなどで公開していたり、「おわりに」で述べるLINEオープンチャットでの有志がまとめた再現問題には目を通しておいたほうがよいでしょう。大事なのは、あまり完璧を目指さない事です。なぜならば、実際の試験には削除されているであろう悪問や、出題ミス、そもそも再現不備などがあるからです。

▽ 毎年のセルフトレーニング問題 ★★★

日本内科学会から単位取得のために毎年行われている50問のセルフトレーニング問題です。直近5年分は目を通しておくべきです。なぜならば、学会が好きなトピックス、疾患群が取り上げられているからです。実際の2023年度総合内科専門医試験でも、そのまま出た問題が2問はありました。

残念なのは、問題集として一般販売はしていないため手に入りにくいことです。毎年受けておられる先生ならよいですが…。メルカリなどで手に入れてもよいですが、結構ぼったくってる人もいます。こちらもLINEオープンチャットに入っていると何かいい情報が入ってくるかもしれません。

▽ 生涯教育のためのセルフトレーニング問題集 ★★☆

毎年施行されているセルフトレーニング問題の過去問集になりますが、最新版の第4集でも2018年発行とやや古いです。しかし解説が非常に丁寧なので、第4集だけでもやることをオススメします。私は第3集もやりましたが、古すぎて治療法が変わっているものもありましたので、こちらはやらなくてもいいかなと思いました。

▽ QBオンライン内科専門医試験 ★★☆

ネット接続があればスマホアプリでもPCブラウザでもでき、便利です。肝心の問題に関しては少し難易度や問うてくるポイントはズレがあるかもしれません。例えば、内分泌分野は実際の試験より難しすぎな印象がありました。また、試験ではここ数年はニブマブを選択肢に並べてくることは減ってきましたが、この問題集は執拗にニブマブが多かったような気がします。

とはいえ、解説は丁寧で、過去の解答履歴や分野別正答率、ランダム出題ができるなどシステム面では最高だと感じたので、やる価値はあると思います。毎年Updateされているので、他の問題集で危惧される古い知識になってしまうリスクもありません。

▽ 日経メディカルの長門直先生の記事 ★★★

長門先生は日経メディカルで【内科専門医・総合内科専門医「一発合格」への道】という記事を連載されております。内科系専門医試験の傾向と対策という点においては長門先生より詳しい先生を知りません。記事を適宜チェックして傾向を知り、対策を立てるのがよいでしょう。

▽ Carenet TVの試験対策コンテンツ

Carenet TVの総合内科専門医試験対策講座です。講座ごとに支払いすることもできますが、月額見放題で契約しました。私は試験終わったら即解約しました(笑)。みた講座に対してコメントしていきます。

・Dr.中島の総合内科専門医試験実戦120問パーフェクト解説 ★★★

おそらく、2021年度総合内科専門医試験の改変と思われました。悪問がない分、やや実際より易しめに感じます。解説や周辺知識などが丁寧につけられており、よかったです。ただ、中島先生が紹介されるゴロはかなりクセがあり、しばしばゴロが出てくるのですが私は完全スルーしました(笑)。

・長門流 内科専門医試験「出るズバッ!LIVE」2022 ★★★

長門先生の講座です。筆者が受ける前年度に配信されたものですし、あくまで新内科専門医試験向きということにはなっていますが、学会が好きな疾患群やよく問われるポイントをここまでおさえている教材はみられません。オススメです。

デメリットとしては、表や図などはほぼないことや、周辺知識の解説はあまりないことです。筆者は動画をみただけでは全く消化できなかったので、全てスクショをとって自分で見直していました。

・総合内科専門医試験オールスターレクチャー ★☆☆

各分野のスペシャリストがそれぞれその分野を解説してくださる講座です。さらりとみましたが、とても試験対策になっているとは思えない講座もありました。強いていえば、消化器、循環器、アレルギー・膠原病に関してはよい対策になったと思います。

・内科専門医試験バーチャル模試 ★★☆

前年度の新内科専門医試験の改題と思われました。新内科専門医試験も総合内科専門医試験と疾患群がよくかぶるので、おさえておくのもよいかもしれません。

▽ Quick Check ★☆☆

year noteに付属してついてくる、「~~は~~である」という文章に永久に〇×をつけていく問題集です。なんと3000問以上あります。スキマ時間にやるのに最適だとは思いますが、性格的に合う合わないがあると思います。筆者は結構やりこんだつもりで問題によっては10回以上やったものもあるのですが、病態理解につながりにくいので、記憶定着率が極めて悪かったです。自分はやらなくてもよかったかもしれません。

▽ 他、やってない教材

・内科救急診療指針2022

これを推奨する先生もいらっしゃいますし、実際にECMOなど話題になった時期に出題されたこともあるので有用だとは思います。しかし本の分量が多いのと、実際には救急分野での出題数はけして多くないことから、コスパが悪いと感じ筆者はやりませんでした。

・クエスチョン・バンク総合内科専門医試験 予想問題集

いわゆる紙QBというやつで、上記のオンライン版とは異なります。2冊あり、それぞれ2016年と2017年発行なので古いのでやりませんでした。しかしこれをやってらっしゃる先生も多かったようです。

・C-MEC講座(Dr.孝志郎)

筆者がDr.孝志郎のファンですのでやりたかったのですが…。経済的な理由からちょっと手が出せませんでした。必須とは言えないと思いますし、これをやれば十分、というわけでもないと思います。どう対策してよいかわからない先生にはよい舵取りになるかもしれません。

・試験のあとも残しておきたい 「新」内科専門医・総合内科専門医試験対策問題集

・内科系専門医試験 解法へのアプローチ 第1-3集

・THE内科専門医問題集

・THE総合内科ドリル

・目でみるトレーニング 内科系専門医受験のための必修臨床問題

・noteのGeneral サブスク

■ おわりに

▽ モチベーション維持

身も蓋もないことを言いますが、本試験の受験資格を得られた先生方には勉強法などアドバイスすることはないのかもしれません。なぜならば、本試験を受けている時点で数多の試験や関門をかいくぐり、経験もある先生しかいらっしゃらないはずだからです。

国家試験と同様ですが、合否の決めるのは勉強法というよりもモチベーションの維持ができるかどうかにかかってくるかと思います。モチベーション維持に有用なものを紹介させていただきます。

・一緒に受験するリア友

これ以上のモチベ維持に役立つ存在はあるのでしょうか。残念ながら筆者は一緒に受験する内科医がそばにいなかったので、心折れそうな時もありました。しかし私は以下の存在に助けられておりました。

・LINEオープンチャット

総合内科専門医試験合格された方々おめでとうございます。

— Dr.KOTATSU【ライター/医師副業/ヘルステックアドバイザー】 (@drkotatsu) December 7, 2023

オープンチャット「総合内科専門医(新内科専門医)勉強会 」https://t.co/eEnP0rZvjO

加入希望の方はDMくださいませ。

もしくはすでに加入済みの方から聞かれてくださいませ。

わりと直前期にこのKOTATSU先生のLINEオープンチャットの存在を知りました。単なる医師の雑談のようなものや総合内科専門医試験に関する質問まで飛び交います。また、再現問題やセルフトレーニング問題などがあることも…。とにかく、身近に仲間がいなくてもモチベ維持になりますので、一時的でも加入をオススメします。

・X(旧Twitter)で同年度受験しそうなアカウントをフォローする

どんなことを勉強しているのか、どんな問題集をやっているのか、気になりますよね。私はあまり積極的にポストしないのでほぼROM専なのですが、参考になったと思います。ただ、Xで積極的にポストしているのはかなり優秀な先生ばかりなので、平均の基準にはしない方がよいかもしれません。

・Dr.孝志郎の激励動画をみる

ファンの私は直前期にみてモチベ爆上げでした。ぜひご覧になってください。

▽ 最後に受験者へメッセージ

長々と書いてしまいましたが、私が本試験を通して感じたことをすべてぶつけてきました。このようなnoteのしかも最後まで読んでいるという時点で、すさまじいやる気をもった先生なのだと思います。つまり、もうほぼ合格しています。

勉強中、また試験中でさえ総合内科専門医試験というやつは心を折りにきます。どの先生もつらく感じておられますが、孤独な受験者などおりません。学生時代の勉強、医師になってから学ぶこと、独りだけでやってきた人などいないはずだからです。あきらめず試験まで勉強すればきっと合格できます。

本noteを読んでくださった先生方の合格をお祈りいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?