「2023年個人的ベストアルバム」

今年も様々なメディアや有識者のベストアルバムについての記事が発表される時期となりました。

2023年は個人的に激動の1年でした。学生から社会人となり、環境の変化に適応することに精一杯だった時期もありました。そんな中でも音楽だけは変わらず日常の一部になっていたようで、合計時間は少なくなったとはいえ、Apple Musicの統計を見る限り多くの時間を音楽に費やしていたみたいです。また、学生時代よりも収入がそれなりに増え、都心に程近い場所に引っ越したこともあってか、音楽イベントに参加するハードルが下がり、よりライブやフェスというものが身近になった年でもありました。音楽のイベントだけに関して言えば実に23ものライブやフェス、コンサートに参加していたようです。

プレイヤーとしては大学を卒業するまでの前半3ヶ月でたくさんのライブをこなすことができました。特に私の中で「聖地」であった渋谷La.mamaでの合同ライブは一生忘れることはないでしょう。銀杏BOYZやオナマシを聴き、バナナマンやオードリーを好きになった中学生時代の自分に感謝しています。しかし、社会人になって以降なかなかプレイヤーとしての機会に恵まれなかったので、2024年はそちらの方も充実させていければいいなと思っています。ボーナスで新しい機材も買ったし。

相変わらずライターでも有識者でもなんでもありませんが、1人のリスナーとして「良いな〜」と思った今年リリースのアルバムをランキング形式で50作品発表したいと思います。(EPは含めておりません)

この記事を最後まで読んでくれた方、是非個人的なベストアルバムを各種SNSなどで教えてくれると嬉しいです!

それでは。

50位:「BLUE GIANT(オリジナル・サウンドトラック)」 / 上原ひろみ

ジャズを題材とした名作漫画の実写アニメ映画のサウンドトラックとして、上原ひろみ、馬場智章、石若駿という鉄壁の布陣で制作された1枚。物語に応じた様々なスタイルのジャズの楽曲が揃うこのアルバムは、ジャズを聴いたことがない人、これから聴いてみようかなと思っている人へのイントロダクションとしての役割を果たすのではないだろうか。映画自体も熱量のある素晴らしい作品となっているので、併せて鑑賞してほしい。

49位:「Drunk On A Flight」 / Eloise

ロンドンを拠点に活動する23歳のSSW。ジャズやフォーク、インディポップなど、これまでも様々なジャンルの音楽を折衷しているアーティストだったが、今作にはそこにネオソウル味も加わり、彼女のエレガントな歌声と合わさることで、甘く温かみのあるヒーリング効果抜群のサウンドを形成している。ただ、個人的にBruno Majorがプロデュースしていた頃の楽曲の方が好きかもしれない。

48位:「Hold」 / Wild Nothing

Jack Tatumの、10年代ドリームポップシーンを牽引したソロプロジェクトの通算5作目のスタジオアルバム。王道のドリームポップを奏でた1st「Gemini」、金字塔との呼び声高い2nd「Nocturne」、そこから3rd、4thと紆余曲折を経て5年ぶりに発表したこの作品は、ドリームポップから80年代のような雰囲気を纏ったポップ、ダンスミュージックへの転身を図ったものとなった。ギターの音よりもシンセの音が特徴的となっており、Wild Nothingが新たなフェーズに入っていると思わせた1枚となっている。

47位:「Sun Arcs」 / Blue Lake

X(旧Twitter)をなんとなく見ていた時に偶然見つけたデンマーク・コペンハーゲンのJason Dunganによるソロプロジェクト、Blue Lakeの最新作。チロル地方の民族楽器であるツィターの音を中心に、様々な楽器の音が鳴り響いている。聴いているだけでなんとなく北欧の薄暗い空や美しい自然(+車内で精神崩壊する大泉洋)が思い浮かぶ名作アンビエント・フォーク作品。

46位:「Nothing Lasts Forever」 / Teenage Funclub

「Bandwagonesque」や「Thirteen」など代表作品も多い、グラスゴーのロックバンドのニューアルバム。90年代初期の作品のような凶暴なギターの音は鳴りを潜めているが、30年以上のキャリアを誇る彼らが培ってきた懐かしさと哀愁漂うメロディとハーモニーは健在で、最初から最後まで彼らの普遍的な魅力が凝縮された珠玉の1枚。

45位:「悲しい出来事 -THE OVERKILL-」 / Mom

Momの通算6作目となるコンセプチュアルなアルバム。25曲1時間16分という大ボリュームの今作で一貫して歌われているのは救いのない世の中と「助けて」という感情。短いディストピア映画を観ているような感覚に陥る。気分が落ちきっている時に聴けば尚更刺さる作品になるだろう。というか、年1以上のペースでアルバムを作り続けるMomの創作意欲はどうなっているんだ?バケモノすぎる。

44位:「POP-AID」 / TEMPLIME & 星宮とと

昨年に清涼感とアオハル感全開のEP「skycave」、おしゃれなエレクトロニカのいう印象のEP「Escapism」を発表したTEMPLIMEと星宮ととが今年リリースした2ndアルバム。00年代ゲーム音楽を思わせるようなサウンドの表題曲M1「POP-AID」、Lil Soft Tennisが参加したM7「Melody Smash」に加え、前述のEP収録曲もこのアルバムに収録されており、星宮ととの魅力的な歌声と踊りたくなるようなエレクトロサウンドが鳴り続けるポップでキュートな作品。

43位:「After the Magic」 / Parannoul

Parannoulといえば存在しない記憶を想起させてしまうアルバム「To See the Next Part of the Dream」を2021年に発売したことで音楽オタクの心を鷲掴みにしたが、今作では青春の儚さ、鬱屈さ、自分のエゴや想像した理想の物語のような要素が排除され、より現実的な方向に向かっているような気がした。音像もテーマもぶっちゃけ「To See…」の方が好みだが、それでもParannoulを聴くことでしか得られない感情と養分がある。Pitchforkはちょっと高い点数を付けすぎている気がするが…

42位:「Playing Robots Into Heaven」 / James Blake

多くの評論家が「原点回帰」と評しているのも納得の、これぞJames Blakeというサウンド。「踊れないダンスミュージック」と形容される温度感の低いダブ・ステップを追い求める、トラックメイカーとしての彼の才能が爆発している。原点回帰だけにとどまらず、アルバムのラストを飾る表題曲のM11「Playing Robots Into Heaven」ではどこか北欧の香りがするアンビエント・エレクトロニカで、新たな側面を見せている。James Blakeの音楽は誰にも真似できない、唯一無二の存在だ。

41位:「Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd」 / Lana Del Rey

Lana Del Reyのこれまでの作品と比べるとより古風なUS文化にスポットライトを当てつつ、HIP-HOPの要素を取り入れるなど新しい試みも見える。彼女の包み込むような表現力はもちろん、アルバム全体を通して感じられる悲哀とミステリアスさが秀逸で、後半にかけて加わるアンセミックなコーラスとゴスペルの雰囲気はまるで暗闇の中に差す一筋の光のようだ。16曲1時間18分の満足感のある1枚。

40位:「tradition」 / CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN

細野晴臣の孫がメンバーの1人である新進気鋭のバンドの1stアルバム。日本の民謡やラテンやアフリカなど世界各国の民族音楽のテイストを基調に、そこに電子音楽やフォークロアを足し、伝統とモダン、リアルとフェイクなど、相反する2つの要素が交錯するアンニュイで不思議なサウンドを形成している。時代や国境を超越した新時代のアルバム。才能は遺伝するんだなとしみじみと感じさせられた作品。

39位:「22」 / 甲田まひる

甲田まひるのことは2021年の傑作群像劇「サマーフィルムにのって」、そしてYouTubeで配信されたWebドラマ「惑星サザーランドにようこそ」で知った。「この人ちゃんとした音楽やるんだ」程度の認識でこのアルバムを聴いたのだが、M1「Ignition」から展開の多いオールドスクールなHIP-HOPで度肝を抜かれた。クレジットを見ても、石若駿やSUNNY BOY、いしわたり淳治など、携わっている人は第一線で活躍している人ばかりだ。甲田まひるの才能と音楽愛に満ち溢れたドープな傑作。

38位:「Me Chama de Gato que Eu Sou Sua」 / Ana Frango Elétrico

ブラジルのニューウェイヴシーンを牽引するアーティスト。聴く人によっておそらく印象が異なってくるような気がするが、私には音数が非常に多く、なおかつどの楽器も煌びやかな雰囲気を纏っており、70年代や80年代の嗜好も感じられ、南米らしいボサノヴァチックでジャジーな要素もあって楽しいアルバムだなと感じた。ブラジリアン・ブギーの伝統を継承しつつ、モダンでポップなテイストに仕上げた1枚。

37位:「i have a wing」 / Lil Soft Tennis

前作「Bedroom Rockstar Confused」は90年代オルタナとエレクトロとHIP-HOPが融合したベッドルーム音楽の傑作であったが、今作は前作よりもよりカジュアルな方向に向かっており、全体的にサラッとしているような印象。とはいえ、そんなポップ寄りな楽曲からもどことなく感じるイナたさはLil Soft Tennisの真骨頂だろう。前作でPixiesの「Where Is My Mind?」のサンプリングを見せたが、今作ではくるりの「東京」の歌詞のサンプリングを見せている。Lil Soft Tennisにはいつまでも自由に音楽を創り続けてほしい。

36位:「This Stupid World」 / Yo La Tengo

聴いた瞬間にYo La Tengoの音が鳴っている、彼ららしい多面的で遊び心万歳のアルバム。新たな取り組みとしてもDIY的なアプローチを見せており、まもなく結成40周年というキャリアを誇る彼らが今でも前進していることが窺い知れる。オルタナティブという言葉は彼らのためにあるものなのかもしれない。40周年に向けて、そしてそれ以降のYo La Tengoに向けて、彼らは彼らのスタイルを貫き、感じるままに音楽を作っていってほしい。

35位:「夢中夢」 / Cornelius

2021年7月に起きた騒動の後小山田圭吾が作ったこのアルバムはあまりにも「素の姿」を見せつけていた。そして小山田圭吾という才能を改めて認識させられるものとなった。今年はたくさんの偉大なアーティストがこの世を去ってしまった。小山田圭吾とMETAFIVEで一緒に活動していた高橋幸宏もその1人である。METAFIVEの曲をカバーしたM5「環境と心理」は小山田圭吾が高橋幸宏に向けた追悼なのだろうか。今年のSUMMER SONICでConeliusを見たのだが、彼らが見せた、YMOの「Cue」カバー→「環境と心理」→「あなたがいるなら」の流れは、ミュージシャン同士の絆にも近い繋がりを見たような気がして震えた。

34位:「Satellite Aphrodite」 / Mad Honey

私はやはりドリームポップ・シューゲイザーと呼ばれるような音を奏でるアーティストに弱いらしい。M1「Tuffs Last Stand」でメランコリーの世界に誘われたと思えば、M2「Heavier Still」からは危うさを孕んだツインボーカルと重く煌びやかなギターノイズの応酬が質の高い陶酔感を齎してくれる。日本人としてはM9「kamakura(鎌倉)」という曲を制作してくれたことも嬉しい。My Bloody ValentineやLUSH、現代のバンドだとDIIVやBeach Houseに影響を受けているとのこと。この先のインディシーンでも注目したい若いバンドによる傑作。

33位:「no public sounds」 / 君島大空

今年、「映帶する煙」「no public sounds」というハイクオリティなアルバムをリリースし、ミュージシャンとしての凄みやハイセンスな感性を存分に見せつけた君島大空。どちらも傑作であることは間違いがないのだが、M1「札」やM2「c r a z y」、そしてラストを飾るM11「沈む体は空へ溢れて」で見られるような、君島自身の内部から溢れるエネルギーをそのまま書き殴ったようなサウンドとリリックが表れる本作の方が個人的に刺さった。君島大空は私たちにとっての新たな救世主だ。

32位:「Cartwheel」/ Hotline TNT

シューゲイザーの発祥地イギリスから輸入され、よりノイズ成分が色濃く抽出されるといった独自の変化を遂げていったのが90年代のアメリカン・シューゲイズだ。このアルバムからはそんな古き良き90年代アメリカン・シューゲイズを彷彿とさせる、これでもかというほどファズが効いていてノイジーなのにポップで甘酸っぱい雰囲気を感じ取ることができる。M1「Protocol」で早速このアルバムの空気感を決定づけており、それ以降も複数のギターの絡みとボーカル・ハーモニーの共存が美しい曲が並ぶ。90年代リバイバル、もっとたくさんのアーティストがやってくれ。

31位:「馬」 / betcover!!

betcover!!の新譜発表はいつも急だし、初めてアルバムを聴く感想は大体「一体何なんだこれは!?」となる。今作は出だしから「バカヤロウ!」という怒鳴り声で始まるという予想だにしない展開で、初聴時は呆気に取られたままアルバムが終わっていた。前作「卵」の前日譚ということもあってか、アルバム全体で目まぐるしく展開していく構成はそのままに、柳瀬二郎の歌唱や演奏がより暴力的になり、薄暗い田舎のムードや妙なエロティシズムを想起させる作品に仕上がっている。

30位:「ÁTTA」 / Sigur Rós

アイスランドの至宝Sigur Rósの実に10年ぶりとなるスタジオアルバム。現代音楽、アンビエントの色がかなり強く、混沌とした世界を見つめ、そこから生まれる絶望や落胆、憂鬱といった感情をむき出しにしているような印象を受けた。ちなみにLGBTQの象徴である虹色の旗が燃えているジャケットが物議を醸したが、その当事者であるフロントマンのJónsiが何も考えずにこのジャケットにしたとは到底思えない。むしろLGBTQという分け方すらもナンセンスで、人間は1人1人としてあるべきだというメッセージなのではないか。個人的な話ではあるが、昨年の5年ぶりの来日公演は最高だった。「荘厳」という言葉がこれほどまでに似合うアーティストはいない。これまで行ったライブの中で最も音がデカかったのにも拘らず、全く耳鳴りが起きない、非常に良質な轟音だった。またいつか来日してくれることを願う。

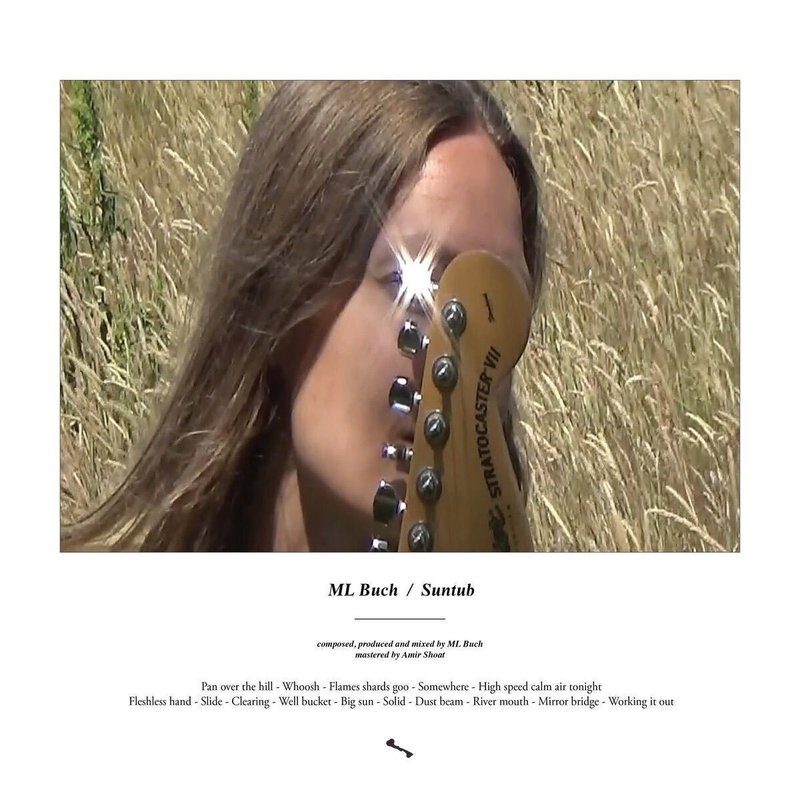

29位:「Suntub」 / ML Buch

デンマーク出身のML Buchの2ndアルバム。エレクトロニカ、アンビエント、現代音楽を基調とした、温度が低いサウンドと、ML Buchが本来持っている表現力豊かな柔らかい色合いの声をオートチューンやエフェクトなどで加工しまくって極限まで人間感、空気感を削いだボーカルとが混じり合うことで、自分が今いるのは現実なのか、はたまた虚構の世界なのかといったような非常に不思議な感覚に陥る。特にM4「Somewhere」は呻き声のようなシンセサイザーと脆いビート、あまりにも人工的なアコースティックギターの音で構成された曲で、非常に難解なのに頭から離れない。自分自身まだまだ解読が必要と感じる1枚。

28位:「Let's Start Here.」 / Lil Yachty

アトランタのラッパーであるLil Yachtyが新作で見せたのは、HIP-HOPからの脱却とオルタナシーンへの挑戦という大きな変貌だった。Pink Floydや同郷であるTame Impalaを彷彿とさせるドラッギーなサイケデリックやSteve Lacy風のファンク、煌びやかなエレクトロポップなどそのジャンルは多岐にわたる。効果的に使われているシンセサイザーの音がこのアルバムを印象付ける。アルバム全体からは80年代、90年代の映画の情景をそのままパッケージしたかのような退廃的でメランコリックなムードを感じられる、まさに聴く麻薬。Lil Yachtyの音楽への愛とリスペクトを世界に発信した意欲作。

27位:「一夜のペーソス」 / Lamp

海外の音楽ファンからは圧倒的な支持を得ているのにも拘らず、母国である日本では全くメジャーではない立ち位置にいる代表、それがLamp。5年ぶりとなった今作は20曲75分の超大作だったが、メロウに次ぐメロウ、まさにペーソス(哀愁)といった曲たちの応酬で全く重たく感じることがなく、気がついたら75分経っていましたという感じ。アルバムを通して印象的だったのは音のバランス。左右の耳から全く異なる声や音が聴こえてきているといった具合のミキシングによって、60年代のようなレトロ感が演出されている。また曲間もシームレスになっており、通しで聴くことこそ、このアルバムを最大限に楽しめるポイントだろう。

26位:「Gentle Confrontation」 / LORAINE JAMES

UKエレクトロニカの次世代を担う存在として、世界でも沢山のフォロワーを獲得しているLORAINE JAMES。日本でも来日公演を行い、その知名度を上げてきた。今作でもアンビエントやグライムなど多種多様な音楽を咀嚼し、UKエレクトロニカの可能性をさらに拡大している。また、多彩なアーティストとのコラボも彼女の特徴の1つで、スマッシュヒットしたM13「Speechless」は彼女の音楽の幅を大きく広げたオルタナR&Bの名曲。彼女の生み出す音楽には多面性があり、自分のコンディションによって印象がガラリと変わる。家のソファに座って、じっくりと鑑賞したい珠玉の1枚。

25位:「lovefullstudentnerdrhings」 / Cruyff

このアルバムが中高時代の精神が不安定な時期にリリースされていたらもっと虜になっていたのではないかと思わせてくれるくらい、音楽の原体験として非常に重要な作品という立ち位置に置きたい作品。オルタナティブ、シューゲイザーといったヘビーなジャンルの音楽に潜む美しいメロディーラインと実像主義の歌詞にグランジやエモの初期衝動成分を感じることができる。それだけではなく、アンビエントのインストなども含まれており、アルバムが絶妙なバランスの仕上がりとなっている。「ねえ、知ってる?太陽に向かって眼を閉じると 視界が真っ赤になるんだぜ」日本にもこんなバンド、存在したんだなぁ。

24位:「Elysian Skies」 / Lakes

UKのオルタナティブ・マスロックバンド。溢れんばかりの清涼感、一瞬にして夏が訪れたような感覚に陥る。マスロック特有の変拍子がふんだんに使われた曲なのにも拘らず、こんなにもキャッチーでポップな感覚で聴けるのは、彼らのメロディーラインとサウンドメイキングのセンスの良さの賜物だろう。M2「Aces」やM6「Joker」などでそのような部分が垣間見える。演奏のレベルも非常に高く、楽器を鳴らす喜びに満ち溢れている。曲によって男女のボーカルを変えていくバランス感覚と自由度の高さも見事だ。日中のドライブの時に是非ともカーステレオで流したいアルバム。

23位:「U MUST BELIEVE IN GIRLFRIEND」 / The Otals

SUPERCARの「スリーアウトチェンジ」やFor Tracy Hydeの「New Young City」を彷彿とさせる、どこまでも青くて甘酸っぱい作品を2023年に最も体現したアルバムと言っていいだろう。爆音で掻き鳴らされる歪みすぎたギター、シンプルなビート、ポップでキャッチーなメロディー、そしてニヒルでクールな男性とキュートだけど少しダークな一面がある女性のツインボーカルの織りなすハーモニー、あの頃憧れた音楽を全てやっている。オルタナやドリームポップに限らず、シンセサイザーを取り入れたニューゲイザー的な曲も含まれているし、SUPERCARのオマージュが見られる曲があるのも良い。17歳の夏を彩るアンセム、青春の新たな金字塔の誕生である。

22位:「Heaven」 / Cleo Sol

Cleo Solといえば盟友であるLittle Simzの音源に参加していることでも有名だが、もちろん個人としてのキャリアも素晴らしいものとなっている。このアルバムをリリースしたわずか2週間後に「Gold」をリリースしており、曽我部恵一か?と思わせるほどのリリース期間の短さには驚かされた。前作「Mother」に通づるシルクのように滑らかで柔らかい歌声はそのままに、オーガニックな曲とネオソウルやダブっぽい感触のある曲が並ぶ。ジャズやフォークの要素も感じられ、ミニマルで洗練された上質なサウンドがまるで補水液のように体に染み渡っていく。とにかく音楽的な奥深さを感じるアルバム。

21位:「New Neighbors」 / Homecomings

10周年を迎えたHomecomingsの通算5作目のアルバム。彼女らはアルバムを発売するごとにキラーチューンが更新されていくような気がしているが、今作でもM2「US / アス」が新たな代表曲となる存在だろう。この曲のMVのザラっとしつつも柔らかい質感が非常に素晴らしく、自分の中では2023年最も良いMVであると思っている。「君は放課後インソムニア」のアニメ版のエンディングとして使用されたM1「ラプス」とM3「ヘルツ」、くるり岸田繁プロデュースのストリングスが美しいM4「光の庭と魚の夢」、自分の選択を大切にしてというメッセージが込められたM6「i care」など、彼女らの魅力がぎっしりと詰まった、身体的癒しと心の安寧を与えてくれる極上の名盤。来年2月には「光の庭と魚の夢」のプロデュースで今作に参加した岸田率いる同郷のバンドくるりとの対バンがホームである京都にて開催される。素晴らしい公演になることは間違いないだろう。

20位:「Chaos Take the Wheel and I Am a Passenger」 / awakebutstillinbed

ジャケットから伝わってくる暗黒と不穏さから見て取れるように、アルバムでは一貫して「カオス」をテーマにした叙事的な歌詞によって日常的な絶望感、疎外感を訴えている。この生々しい歌詞に乗っかるサウンドも、エネルギッシュだがどこか危険な雰囲気を纏っており、歪んだ太いギターの音なのに、掴んだらボロボロと崩れていきそうな脆さを内包している。誰かに向けたものではない遠吠えのようにも聞こえてしまうボーカルもそのムードを増幅させている。そして最後の曲であるM12「Passenger」の最後に「I want to be alone.(ひとりにしてくれよ)」と世界へ叫ぶ。壊れるか否か、その極限の状態のままこのアルバムは終了する。このアルバムが紡いできた物語のやるせなさや鬱々とした感情の美しさの表現は見事としか言いようがない。というか、「awakebutstillinbed」ってバンド名、マジで最高すぎやしないか?

19位:「everything is alive」 / Slowdive

ドリームポップ・シューゲイザーの代表格として語られるSlowdiveの6年ぶりのアルバム。これまでの作品と比較してもより純度が高く、かつ繊細で耽美な雰囲気が漂うものとなっている。音が重なっても決して重たくならない、耳にスッと浸透していく音像は見事としか言いようがない。この作品の、最早神々しいと形容しても良いほどの陶酔感、浮遊感は様々なことを経た現在のSlowdiveだからこそ出せるムードなのだろう。電子音を効果的に用いたり、随所にアンビエントっぽさが感じられたりする箇所があるのも良ポイント。Slowdiveのようなシューゲイザーのパイオニア的バンドは過去に縋ってシューゲイザーをやろうとせず、結果的にそうなっている、あくまでリスナーが付与した後天的な要素なのだという姿勢が良い。来年3月の来日公演には是非とも足を運びたいものだ。

18位:「Lahai」 / Sampha

様々な分野でビックネームとの共演を果たしているSanphaが音楽という舞台で覚醒した。彼の特筆すべき点としてその美しい歌声が注目されがちだが、元々はクリエイティブなトラックメイカーである。今作ではネオソウル、エレクトロニック、ラップといった様々な要素を含んだ従来の彼の音楽に加え、ミニマル・ミュージックへの傾倒が伺える。高速なブレイクビーツと温度を感じられる歌声のコントラストが心地良い。ピアノの音はメロディアスなものではなく、打楽器的なアプローチと和声のコンビネーションでより構造的になっており、それが独特のグルーヴを生み出している。実験的なのにとてもオシャレで映画的な雰囲気を纏った今年を代表するネオソウルの名作。

17位:「The Land Is Inhospitable and So Are We 」 / Mitski

日本をルーツに持つアメリカのSSWのMitskiが本当に凄いアルバムを作った。通算7作目となった今作では、前作のシンセポップ中心のディスコ的なサウンドからガラリと作風を変え、懐かしさが込み上げてくるようなアメリカーナやカントリーといったジャンルの音楽を奏でている。M3「Heaven」がこれらのジャンルの雰囲気を最も醸し出しており、流れるようなペダル・スティールと木管楽器の音に甘美で牧歌的なメロディと歌声が乗る柔らかいナンバーである。複数のルーツを持つMitskiが自身のアイデンティティへの葛藤を内包しつつも、アメリカという国と真摯に向き合い、勝負していくのだという気概が見えた、温かさの中に彼女の覚悟が垣間見える最高傑作。

16位:「In the End it Always Does」 / The Japanese House

イングランドのSSW、Dirty Hit所属のThe Japanese House。過去作で見られたリバーブの効いた音は影を潜め、歌声やメロディー、ハーモニーを前面に出したシンプルで飾らない作品に仕上げている。ピアノやストリングスといった生楽器の音やシンセサイザーやサンプラーといった電子音が融合したフォークトロニカ、ダンスポップ、AORといったジャンルの実験的、懐古、ユニークなど様々な感情を想起させる楽曲からはまさにDirty Hitのアーティストだなというサウンドが鳴っており、アップテンポでオングリッドな曲もあるが、一貫してリラックスなムードが漂う。M6「Boyhood」はエレクトロニカとポップの融合がこの上ない煌めきを生んでいる本アルバム屈指の名曲。アルバムを通して見られる、彼女の恋愛経験に基づく出会いや別れ、苦悩や葛藤を俯瞰的に捉え、それを過去にこんなこともあったよねと楽観的に歌う歌詞も魅力的だ。

15位:「All Around You」 / Subsonic Eye

2023年もアジアンインディー界隈は最高だった。そんな中でも特に自分の琴線に触れたのがシンガポールの5人組バンドSubsonic Eyeのニューアルバム。前作「Nature of Things」ではエフェクトに依存しない生々しいギターの音によって「自然志向」というテーマを反映し、全インディーファンの心を鷲掴みにしたことが記憶に新しいが、今作ではシンガポールという都市国家出身の彼らの状況とマッチするかのように「都心への回帰」を見せ、そこに内在する「自然への憧れ」を表現している。回帰というテーマはサウンドにも表れており、前作では意図的に封印されたドリーミーな音像やモジュレーションなどのエフェクトが随所に鏤められている。しかし、その使用にはこれまでの作品には無かった意図した抑制が見られ、前作の生のギターによる自然のイメージと対比するという形で都心を表現するというテクニックを感じる。夢見心地なコードと、芯と激しさを残しつつも浮遊感のある美しい音像が印象的な作品。

14位:「Javelin」/ Sufjan Stevens

これまでの彼の作品の良いところを全て結集したような、各媒体でも軒並み高評価を獲得しているSufjan Stevensの新作。このアルバムの発表後、彼はギラン・バレー症候群という病気を患っていることを発表した。それを知ってしまった今、この作品を彼の病と結びつけずに聴くことなど到底不可能だ。フォークを基調としながらもエレクトロニカや管弦楽器の音が煌びやかに鳴っているサウンドから儚さよりも明るさを感じるのは、闘病する彼自身が明るい未来を想像しながら制作したからなのだろうか。それでもM9「Shit Tali」では「君をずっと愛している」「でもこれ以上一緒に歩んでいくことはできないんだ」「強く抱きしめて」という歌詞の通り、病に対する不安なのだろうか、絶望感を纏い、助けを求めている。恐ろしいほどに「今」を表現した傑作。Sufjan Stevensの回復を心から願うばかりだ。

13位:「tx3k」 / Texas 3000

明らかに海外の音が鳴っているし、ジャケットに写っているのも日本の古き良きアパートに住む外国人だ。普通に海外のバンドだと思っていたが、まさかの日本のバンドだった。M4「Tomorrow's King」で「どんどん分厚くなってって」と発せられるまで日本の雰囲気を感じなかった。とにかく、このサウンドのアナーキーさは一体何なんだ。変拍子でテクニカルな曲で始まったと思えば、直球勝負のエモの曲が流れてきたりと、一発聴いただけで情動的なのにメロウ、ストレートなのにストレンジ、相反する感情が同時に津波のように押し寄せてくる。そして3ピースバンドとは思えないほどに音が分厚い。シンプルなバンドの構成でこんなにも大量の音像を奏でられるのは凄すぎる。3年という時間を費やして解体と再構築を繰り返して完成したというのも納得の、1曲ごとに含まれる情報量の多さとバイブスに脳天を撃ち抜かれたような感覚に陥った今年の中でも屈指の名作。早いうちにライブを見てみたい。

12位:「GOOD POP」 / PAS TASTA

ウ山あまね、kabanaguといったサウンドメイカー、SSW、ボカロPら6人によるプロジェクトであるPAS TASTA。DTMコミュニティを代表する彼らが集結して標榜するのは「J-POP」。このアルバムの音像としてはハイパーポップやフューチャーベース的なジャンルの側面を感じるが、メンバーには「J-POPの領域を拡大させて、最終的に拡張した場所がJ-POPになれば良い」という思いがあるようだ。ゲスト参加しているアーティストもCwondo・ピーナッツくん・鈴木真海子・崎山蒼志・Peterparker69と、ジャンルもごちゃ混ぜな面々が並ぶ。ピーナッツくんが参加しているM3「peanut phenomenon」では目まぐるしく変わるビートに加え、日本の祭囃子で使われるような篠笛や和太鼓の音が効果的に使われており、情報量の多いカオスが鳴り響く。ピーナッツくんのラップパートも疾走感がありながらもどこかインターネットミームっぽさがあってメチャクチャアガる。崎山蒼志が参加したM5「river relief」はこのアルバムのハイライト。崎山の癖のある声と暴力的とも言えるほど音割れした楽器がぶつかり合って、それが極上のグルーヴを生んでいる。対して歌詞は抒情的で美しい。激しさと美しさを併せ持つ「川 (river)」のイメージと重なる名曲だ。「J-POP」の新たな価値を求め、その価値を自らの手で創り上げようとした、彼らとゲストたちの遊び心が詰まった混沌の時代の名盤である。

11位:「ひみつスタジオ」 / スピッツ

最初このアルバムを聴いた時、スピッツという、30年以上のキャリアを積み重ねるJ-POPの仮面を被ったド変態最強モンスターバンドの最新アルバムが、こんなにも若く甘酸っぱいものになるとは思わなかった。しかし、何度も聴いていくうちにそれがスピッツの自分たちの初期衝動を忘れないという意志なのでは?と思うようになった。アルバムのイントロダクションとして究極のM1「i-O(修理のうた)」、4人でバンドの音を鳴らす喜びに満ち溢れたM2「跳べ」、そしてM3「大好物」と続き、このアルバムのハイライトであるM4「美しい鰭」の流れは完璧と言っていいだろう。「ハヤテ」っぽさを感じたM7「手鞠」、停滞した世の中を生きる我々に向けた励ましのようなM9「紫の夜を越えて」、このアルバムの若さの象徴とも言えるような曲のM11「ときめきpart1」、そしてスピッツがいつまでもアマチュアイズムを持って活動していることが伺える最後のM13「めぐりめぐって」。どの曲もモチーフの突飛具合と長いキャリアによる4人のアンサンブルの盤石さの乖離によってスピッツ特有の「歪さ」を生んでいるような気がする。その「歪さ」こそ、私がスピッツの1番好きでたまらない部分なのだ。スピッツのディスコグラフィの中でもトップクラスに好きなアルバム。草野マサムネ及びスピッツという集合体は歳を取らない、むしろ若返っている。そんなことが窺い知れる新たな名盤。

さて、ここまで読んでいただきありがとうございます。

トップ10の発表の前に番外編です。

ランキングには惜しくも漏れていますが、どうしても触れておきたいアルバムが3枚あるので、そちらを紹介したいと思います。

番外編1:「サーフ ブンガク カマクラ (完全版)」 / ASIAN KUNG-FU GENERATION

我々の年代で青春時代にバンドミュージックを聴いていた人にとっては絶対にアジカンを避けては通れないと思っている。実際に私もそのうちの1人で、「ファンクラブ」や「ワールド ワールド ワールド」など、00年代のアジカンのアルバムは中高時代それなりに聴いていた。その中でも1番好きなのが2008年にリリースされた「サーフ ブンガク カマクラ」である。曲名に江ノ電の駅名を冠したこのアルバムの絶妙なユルさ、良い意味での粗さを纏った空気感がとても好きだった。このアルバムの再録版が2008年版では取り上げていない駅名の曲を追加して発表されるとアナウンスがあった時は「待望の!」という気持ちであった。アジカンも歳を重ねており、再録された既存曲からはどこか円熟味を感じる。新曲の中ではM8「日坂ダウンヒル」がお気に入り。またこのアルバムを聴きながら江ノ電に乗りたいものだ。

番外編2:「Bee and The Whales」/ Galileo Galilei

俺たちの青春「閃光ライオット」から生まれたヒーローGalileo Galileiが昨年に再結成を発表した時には嬉しさと懐かしさが入り混じった感情で涙が止まらなかった。そんな彼らの再結成後1発目のアルバムは、フロントマンのザキ兄が影響を受けたアーティストたちからのリファレンスが垣間見え、何となく聴き馴染みのあるようなサウンドとこれぞGalileo Galileiというような美しい詩世界の曲が並ぶ。M1「ヘイヘイ」からもうGalileo Galileiの音だった。その瞬間にGalileo Galileiがまた動き出したんだという実感が湧いてきた。そして、「ALARMS」や「Sea and The Darkness」を聴いていた10代に戻ったような感覚に陥った。M5「ピーターへ愛を込めて」では同郷のテクノユニットLAUSBUBの髙橋芽以がゲストボーカルを務めている。彼女もまた、過去にコラボしたAimerやmiletのような存在になっていくのだろうか。何はともあれ、これだけは伝えたい。おかえり、Galileo Galilei。

番外編3:「12 hugs (like butterflies)」 / 羊文学

5年前まだ羊文学がインディーズだった頃、「天気予報」を聴いて熱狂し、このバンドは今後凄いバンドになると確信はしていたが、そんな彼女らがまさかMステに出演し、有名漫画のアニメEDを担当するほどの躍進を遂げるとは想像できなかった。羊文学の飛躍は本当に凄まじい。しかし、それほどにビッグになってしまったアーティストの然るべき運命なのか、安すぎるキャッチコピーでメディアに粗雑に扱われ、音楽的にも何となく悪い大人の影を感じるような曲がちらほらと見受けられるのは悲しい現実だ。それでも、M9「深呼吸」やM10「人魚」のような羊文学たらしめる余白の美学を感じる曲をきちんと収録しているところがやはり羊文学流石ですという印象。1stや2ndリリース時のインパクトは超えられずではあるが、どうしても思い入れのあるバンドのため番外編で触れさせていただいた。

以上、青春の思い出に塗れた番外編でした。

それでは本編に戻り、トップ10の発表です。

10位:「Rat Saw God」 / Wednesday

アメリカのノースカロライナ州を拠点とするインディーロックバンド。アメリカらしいカントリーとヨーロッパっぽいシューゲイザーを上手く融合させ、そこに甘美なメロディを乗せる彼らの音楽のスタイルを現在まで続けてきた。今作では彼らのムードやトーンはそのままに、「愉しさと悲しみ」「静謐さと歪さ」といったあらゆる対立構造を表現した1枚となっており、M1「Hot Rotten Grass Smell」やM2「Bull Believer」のようなグランジとも取れるアグレッシブな楽曲と、M4「Formula One」やM5「Chosen to Deserve」のような轟音だけど優しいカントリー味のある曲が共存している点でもその対比構造が垣間見える。荒んだ10代のどうしようもないモヤモヤや日常をより深く掘り下げた内省的な歌詞と、それを心の奥底から全て吐き出したかのような爆発的なギターの轟音と叫ぶようなボーカルの歌唱が、自分自身も10代の頃に感じていた葛藤を浄化してくれるような感覚になった、何度も聴き返したくなる名盤。

9位:「홍합탕펀치 (mussel soup punch)」 / Storm-Drunk Whale

高校時代の友人のApple Musicの「聴いている音楽」の欄を何となく見ていた時にジャケットがめちゃくちゃ印象的で気になったので聴いてみたら、1曲目から声も楽器も全てがヘロヘロでめちゃくちゃ最高最高最高!となったアルバム。リード曲であるM1「mussel soup punch」からM7「nekkyokinshi, eva toad」まではポップパンク、ノイズロック、シューゲイザーを根幹とした四畳半オルタナ感満載の、何かキメた後に作ったんか?とまで思ってしまうような退廃的で脆すぎる楽器と歌声の応酬が酩酊感・夢想感を生んでいる曲が並び、M8「the smell of the sea」からM11「fly in the sky with a monster」までは日本の音楽シーンに影響を受けたようなサウンドの曲が連なる。雑多なジャンルを雑多なままギュッとまとめた粗雑で野生的なサウンドと比較すると、メロディーはめちゃくちゃキュートで秀逸。そこの対比も素晴らしい作品。とにかく日本の文化が大好きで多大な影響を受けているらしく、「久石」という曲があったり、坂本慎太郎のカバーをしたりもしているそうだ。韓国の音楽シーンはBTSやNewJeansだけではなく、Say Sue MeやParannoul、そしてStorm-Drunk Whaleのようなインディーシーンもめちゃくちゃカッコいいなぁ。

8位:「Madres」 / Sofia Kourtesis

今年のエレクトロニックの個人的ベスト作品。ペルー出身、ドイツのベルリンを拠点とするDJ兼プロデューサーのSofia Kourtesis。ペルー出身らしい南米の陽気な雰囲気と、拠点とするドイツの野心的なエレクトロニカ、クラブサウンドを見事に融合させている。そんな音楽の恩恵を存分に受けているのか、彼女が本来持っているエアリー感のある歌声はさらにフワッフワに聞こえてくる。収録曲にはこのアルバムを制作するにあたっての彼女の苦悩や葛藤なども色濃く反映されているが、全体的には病に倒れた母の超人的な回復とそれを促した神経外科医への喜びと感謝が存分に表れており、穏やかで温かいムードが漂っている。一方で、クィアを公言している彼女の抗議的な要素も含まれており、このアルバムを多角的に捉えることができる。ダンスミュージックの快楽性、ヒーリング的な心地良さ、ドリーミーな昂揚性、社会へ向けたレジスタンスなど、様々な要素が融合しリスナーの心を掴んで離さない、あらゆる空間で流したくなる極上のハウスミュージックアルバム。

7位:「e o」 / cero

今年の日本の音楽シーンでおそらく最も注目を集め、リスナーを驚嘆させたのがこのアルバムだろう。ceroはこれまでの作品でも等身大の「都市」を音楽によって奏でてきたが、今作はパンデミックの影響があるのか、都市の中で感じる閉塞感や虚無感を描いているような気がする。これまでの作品よりもニューエイジやアンビエント色の強いのサウンドメイキングとなっており、パンデミック明けの祝福のような音楽ではなく、むしろそのようなムードをメタ的に捉えているようである。歌詞はceroがこれまでの作品で表現してきた「物語感」を全部削いで、終始見たままの情景描写を貫いていることで、どこか穿った視点で世界を見ているというか、もはや人間以外からの視点なのではないか、もしかしたら地球の話ではないのか?と思わせてしまうほどだ。「大停電の夜に」や「Summer Soul」のような温度感を内包した歌とは全くの別物だし、めちゃくちゃプログレだった前作「POLY LIFE MULTI SOUL」の方がむしろ歌モノっぽく感じさせてしまう。歌詞もサウンドも「叙事的」から「叙情的」へ大きな変貌を遂げた今年を代表する怪作。

6位:「Yard」 / Slow Pulp

これこれ!こういうバンドがいるから90年代USオルタナ好きはやめられないんだよ!!と、私の心を一瞬で掴んで離さなかったウィスコンシン州出身の、現在はシカゴを拠点とするバンドSlow Pulpの2ndアルバム。Alex Gのツアー同行を経て2020年にThe Smashing PumpkinsやPavementを彷彿とさせる退廃的なギターを軸にドリーミーなサウンドを奏でた同年屈指のオルタナティブなデビューアルバム「Moveys」を発表し、90年代を懐古する我々のような音楽ファンを虜にした彼らの2ndが、これまた素晴らしい作品に仕上がっている。アルバムを通してボーカルのEmily Masseyの声は相変わらず気怠げで、それこそがSlow Pulpのムードを担う1番の理由であることは間違いない。ただ、サウンド的には前作よりも僅かに明るい雰囲気が漂い、その点においては陰鬱とし続ける1stの方が好みかもしれない。前半で美しいメロティーを紡いできたかと思えば、M7「Worm」やM8「Mud」でファズの効いたエレキギターとアコースティックギターのアンサンブルが美しいバンドらしい音に切り替わる。弦楽器と間奏のハーモニカが印象的であるアメリカーナなM9「Broadview」でのEmilyの歌の表現も見事だ。昨年のMommaの「Household Name」のように、まだまだUSオルタナの魔法は続いていることを証明した名盤。

5位:「Bunny」 / Beach Fossils

Wild NothingやDIIV、Mac Demarcoらと共に10年代の北米インディーシーンを牽引してきたBeach Fossils。最新作は彼らのディスコグラフィーを振り返り、それを詰め込んだ、いわば2023年までのBeach Fossilsの集大成のようなアルバムで、初期の作品である「Clush the Truth」や「What a Pleasure」を彷彿させる勢いのある音楽性を感じる一方で、前作「Somersault」のようにバンドとして成熟した作品でもある。M1「Sleeping On My Own」やM2「Run To The Moon」、LAでの一夜を描いたM6「Dare Me」ではBeach Fossilsの代名詞ともいえる90年代のネオアコ、ギターポップからなるローファイでドリーミーな音像といったように、サウンドには初期の若さから来る勢いがありつつも、耽美な歌声とメランコリックなメロディーが全面に発揮されており、彼らの大人への成長を思わせる。先行配信されたM3「Don't Fade Away」は彼らの新旧の歴史を完璧にミックスした、彼ららしいギターサウンドと80年代っぽいムーディーなシンセサウンドが心地よい名曲。またこの作品では過去を振り返るとともに新たな試みもしており、これまでの彼らの歴史の中では披露されていなかった「サイケ」への挑戦をM4「(Just Like The) Setting Sun」やM5「Anything Is Anything」などで試みており、彼らが今後も素晴らしい作品をリリースしてくれることを期待させる。聴いた瞬間にどこか懐かしさを感じるような、Beach Fossilsの最高傑作。

4位:「感覚は道標」 / くるり

私が日本の音楽シーンで最も好きかつ人生の中で1番聴いたバンドであるくるりの最新作は、まさかの過去作品の再解釈というものだった。というのも、くるりの「くるりっぽさ」というのは、アルバムごとに「え?くるりっぽくなくない?」と思えるのが私の感じる「くるりっぽさ」だと思っていて、初期のギターロックも、引き算のエレクトロニカも、牧歌的なオーケストラも、シティポップ的な歌も全部「くるりっぽいね」と思えてしまう引き出しの多さこそ彼らの最大の魅力であると感じている。そのため、今回の作品で初期メンバーの森信行氏を招聘し、「くるりがくるりになるための曲を作る(映画「くるりのえいが」での岸田氏の発言より引用)」というコンセプトで作られた今作の制作背景は、くるりの1ファンである私からするとかなり意外だったのだ。歴史は繰り返すというが、また「そんなのくるりっぽくないじゃん!」と思ってしまった。しかし、いざ聴いてみると作品全体を通してユルさというか落ち着きや脱力感みたいなものを纏っており、40代も後半を迎えたくるりの等身大の、オッサンのオッサンによるオッサンぽさ・渋さ・カッコよさ・優しさみたいなものが全面に溢れている。くしゃみの音から始まるM1「happy turn」、「ばらの花」を引用するという「禁じ手」の曲M3「朝顔」、岸田氏の代名詞と言えるテレキャスターのアルペジオが美しいM4「California coconuts」、そして「ハイウェイ」「Bus to Finsbury」などに次ぐ車をテーマにした先行配信曲M12「In Your Life (Izu Mix)」などどれも名曲揃いで、過去の「くるりっぽさ」と新たな「くるりっぽさ」の両方をリスナーに提供している。また、アルバム発売に伴って公開された彼らの制作過程を追ったドキュメンタリー映画「くるりのえいが」にて、彼らの天才的な音楽の作り方やセッションをしているときの独特の緊張感と楽しさを目の当たりにし、このアルバムを作ることがいかにくるりにとって「業」であったのかを知り、より一層このアルバムを好きになることができた。そして、「自分もいつかまたバンドやりたいな」と思った。くるりはいつの時代も私に歩き方を教えてくれるバンドだ。「安心な僕らは旅に出ようぜ」「いつかは想像を超える日が待っているのだろう」「悩みは尽きないな でもそれくらいの方が 君の気持ちが全部わかるんだ」、これらの言葉に何度心を救われてきたことだろう。今作でも「In Your Life」の歌詞の「あの場所へ向かえば あの痺れるような出会いを 思い出せるかな」というフレーズが、私に道を示してくれた。これからの人生もくるりにはお世話になることだろう。ありがとう、くるり。すごいぞ、くるり。

いよいよトップ3の発表です。

今年は名盤が多く、順位付けが相当難しかったですね。

それでは。

3位:「タオルケットは穏やかな」 / カネコアヤノ

フォーク・ロックを基調とした音楽と唯一無二の歌声で、さまざまな大物アーティストとの対バンや武道館ライブなどを経て、日本を代表するSSWへと躍進したカネコアヤノ。その音楽性はもはやフォークやロックに捉われない、「カネコアヤノ」というジャンルと言えるだろう。そんな彼女の前作「よすが」からおよそ1年8ヶ月ぶりに発売されたアルバム。バンドへの憧れの強い彼女が過去の作品よりもバンドサウンドを全面に出し、ライブシーンをそのままパッケージしたかのような仕上がりになっている。バンドの音が全面に出されたとはいえ、彼女の声や言葉が埋もれることは決して無く、あの唯一無二の揺らぎはむしろより洗練されたような印象を受ける。アルバムを再生した時のM1「わたしたちへ」の轟音の感動が忘れられない。この曲は先行シングル曲だが、アルバムでは再録されている。「変わりたい 変われない 変わりたい 代わりがいない わたしたち」という歌詞はとても誠実で、おそらく他人に向けたメッセージというよりも私小説的な内包する思いを綴ったのだろうけれど、濁流のようにノイジーなギターの音も相まって、結果的に「わたしたち」へ「変わりたい」思いを誘発してくれる。11月に早稲田祭に行った際に初めてカネコアヤノの演奏を聴いたのだが、最後に演奏されたこの曲で涙が止まらなかった。M4「眠れない」は彼女にしてはかなりポップな曲で、カネコアヤノの生活も明るいものになっているのかな?と窺える。軽度の不眠症を患っている自分にとっても今年のテーマソングのような存在だった。この曲のおかげで眠れない自分に嫌悪感を抱くことなく、ウキウキで乗り越えることができた。M5「予感」やM6「気分」もカネコアヤノの詩世界の普遍的な魅力が詰まっており、自分のことを優しく肯定してくれる名曲である。弾き語り再録盤である「ひとりでに」バージョンもめちゃくちゃ良かった。とにかく捨て曲が1つも存在しない彼女の新たな名盤。カネコアヤノは強い、強すぎる。

2位:「the record」 / boygenius

2023年は本当にboygeniusの年だったと思う。現代のUSインディーシーンを牽引する女性SSWであるJulien Baker、Phoebe Bridgers、そしてLucy Dacusの3人がタッグを組み、最強のインディーロックバンドを結成したのはもう5年前のことである。2018年に各々の良さが結集した傑作EP「Boygenius」を制作・リリースしてからは表舞台的には音沙汰が無かったものの、3人の交流はずっと続いていたそうで、そんな彼女たちがアルバムを制作しますと発表された日には狂喜乱舞したものだ。先行配信されたJulien作曲のM2「$20」、Phoebe作曲のM3「Emily I'm Sorry」、Lucy作曲のM4「True Blue」を聴いただけでこのアルバムへの期待値は既に最高潮まで達していた。ストレートな感情をハードコアな音楽に乗せるJulien、牧歌的なカントリー、フォークを基調とした音楽にメランコリックな歌詞を充てるPhoebe、ベッドルームポップ、ロックとその声で聴く人を包み込むLucyと、3人の音楽性はそれぞれ異なっているものの、基本的には作曲者がメインボーカルを務め、後の2人は効果的にコーラスを入れていくというスタイルの曲が並び、お互いの才能が喧嘩してしまうことが一切ない。3人がSSWとしてではなく、boygeniusとしてのアイデンティティを確立している証拠だろう。それでもアルバムとしては、正統派のオルタナ系ギターロック路線の曲と、アコースティックでフォーキーな作品が同居する構成となっており、3人の個としての存在感も垣間見える。そしてこのアルバムを語る上で欠かせないのはやはりM6「Not Strong Enough」とM11「Anti-Curse」だろう。M6「Not Strong Enough」はボーカルが変遷していくごとに曲の色が変わるが、それでも目指すべきところは同じなのだという、3人の個性と一体感が共存した大名曲。自己嫌悪の中で踠きながらも駆け抜けていくことを提示したリリックも素晴らしい。M11「Anti-Curse」はJulienが作曲しており、ヘビーでダウナーなギターの音から始まり、Julienの叫びにも似たパワフルな歌声がノイジーなシンセロックに乗せられ、聴く人を熱狂させる。「やり方を知っていたとしても、悪く考える必要はないよ」というJulienからのメッセージにも聞こえるリリックは今後の人生においても反芻してしまうだろう。このアルバムのハイライトと言っても過言ではない曲である。また、boygeniusは10月にEP「the rest」をリリースしており、こちらもまた素晴らしい。今年のCoachellaのアーカイブを会社の昼休みに見ていたが、お揃いのスーツ姿でギターを掻き鳴らし、熱のこもった歌声を披露する姿には感動せざるを得なかった。3人ともクィアを公言しており、自分の自認する性と生まれた時に付与された性としてあるべき姿との乖離による葛藤の中でたくさんの音楽に触れてきた少女時代をそれぞれが送ってきたことだろう。彼女たちは「自由であること」を追い求め、好きなものを好きと言いあえるような自由への憧れを、彼女たちはこの作品で実践しているような気がする。この時代にboygeniusがいることに我々は感謝しなければならない、そんなことを思わせてくれる大名盤。

1位:「FINE LINE」 / パソコン音楽クラブ

今年の個人的ベストアルバムはこの作品に決まりました。様々な媒体で話題になっていたものの、年間ベストに挙げている媒体や有識者は割と少なく、かといって今年はどのアーティストも名盤を生み出しているためそれも納得できるような気がしていて、自分自身もしこのアルバムが2023年以外に発表されていたらもう少し下の順位にしていたと思う。

現代日本のDTM界隈のトップランナーであるパソコン音楽クラブはこれまでアルバムごとに「夢」や「夜」、「水」といった抽象的なコンセプトを扱ってきた。そんな彼らが「宇宙人のいる生活」という突飛なテーマでアルバム制作に取り掛かったのには、前作まででより内省的な方向に進んでいた彼らが「部活感」を取り戻すためにこのテーマを掲げたという背景があるそうだ。参加しているアーティストも陰と陽で言ってしまえば明らかに「陽」寄りのアーティストが多い。自分自身漠然としているかつ内省的なテーマを扱った「陰」寄りのパソコン音楽クラブの作品が好きなため、最初に聴いたときに「異質なアルバムだな」という印象を抱いた。

では、なぜこのアルバムを1位にしたのか。

それは、この作品を自分自身で咀嚼したテーマと2023年自分自身に降りかかった状況があまりにも大きく重なったからだ。

前置きでも書いた通り、2023年は個人的に激動の1年だった。学生から社会人となったことが大きな原因で、新しい環境や初めて関わる人、覚えなくてはいけないことなど、変化に適応することにたくさんの労力を注ぎ込み、肉体的にも精神的にも疲弊していた時期が長く存在した。そのような生活を繰り返したことで以前は楽しいと思えていたことが楽しくなくなり、過ごした日々がとても退屈だった。そのような状況に置かれた自分に与えられたプレゼントのような存在がこのアルバムだった。この作品はM1「Prologue」からM10「Phase-Shift(skit)」までと、M11「Playback」からM13「Day After Day (feat. 髙橋芽以)」までの2部構成に分けられていると解釈している。第1部ではM2「PUMP!(feat. chelmico)」やM5「KICK&GO(feat. 林青空)」のような明るくポップだがどこか無理して元気を装っているような感覚を纏っている曲たちが並び、これが自分に降りかかった混沌とした環境・状況と重なった。そして第2部ではM12「Terminal」で「探してたものを見つけた後で 果てのない夢にさよならしよう」、M13「Day After Day (feat. 髙橋芽以)」で「つまらない小さなことが 心溶けるほど眩しく きらめくこともあること気づいた」と歌われている。「宇宙人のいる生活」がテーマとは言えど、最終的にはそんなもの(理想の未来)は存在しないのだから、現実の日々を生きていく中でちょっとした幸福や気持ちの揺らぎを愛おしく思ってみましょうという、パソコン音楽クラブからの隠されたメッセージが込められていると感じた。この2曲が2023年の私にとってどれだけ救いになったことか。もちろん、ラスト2曲がここまで自分の心に刺さるものになっているのは第1部の曲たちがあってこそ、というのは言うまでもない。

また、M13「Day After Day (feat. 髙橋芽以)」ではスピルバーグ監督の映画「未知との遭遇」のあのメロディーがサンプリングされており、大好きな映画と大好きなアーティストの作品が邂逅した喜びを感じることができた。

これまでのパソコン音楽クラブの作品が好きな人にとって、自分と同じように「異質なアルバム」と感じた人もたくさんいると思うし、そこで止まってしまう人がほとんどだろう。ただ、2023年にこのアルバムがリリースされて自分の心を鷲掴みにしたのはそういう運命だったのだ。2017年にとあるアイドルが「人は必要な時に必要な人と出逢う」と残したように、このアルバムは2023年の自分に必要なアルバムだった。音楽を聴いて全身で感動するという、音楽を聴く上で自分が最も大切にしている感覚を、このアルバムが今年1番呼び起こしてくれた。今は自信を持ってこのアルバムが圧倒的に今年の個人的年間ベストであると断言できる。

今後の人生においても、日々の窮屈や退屈を感じた時に、今年のことを、そしてこのアルバムのことを思い出して聴き続け、前に進もうとしてみるのだろう。そして、髙橋芽以の声が聴こえてくるのだ。

「そして今日もまた続く そして今日もまた探す」

というわけで、私の2023年のベストアルバムはパソコン音楽クラブの「FINE LINE」でした!来年もまた素晴らしい音楽体験ができることを願って、この記事を終了したいと思います。

最後まで読んでくれた方々、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?