一生読んでもすべては分からない詩 / ナ・テジュ(詩人)

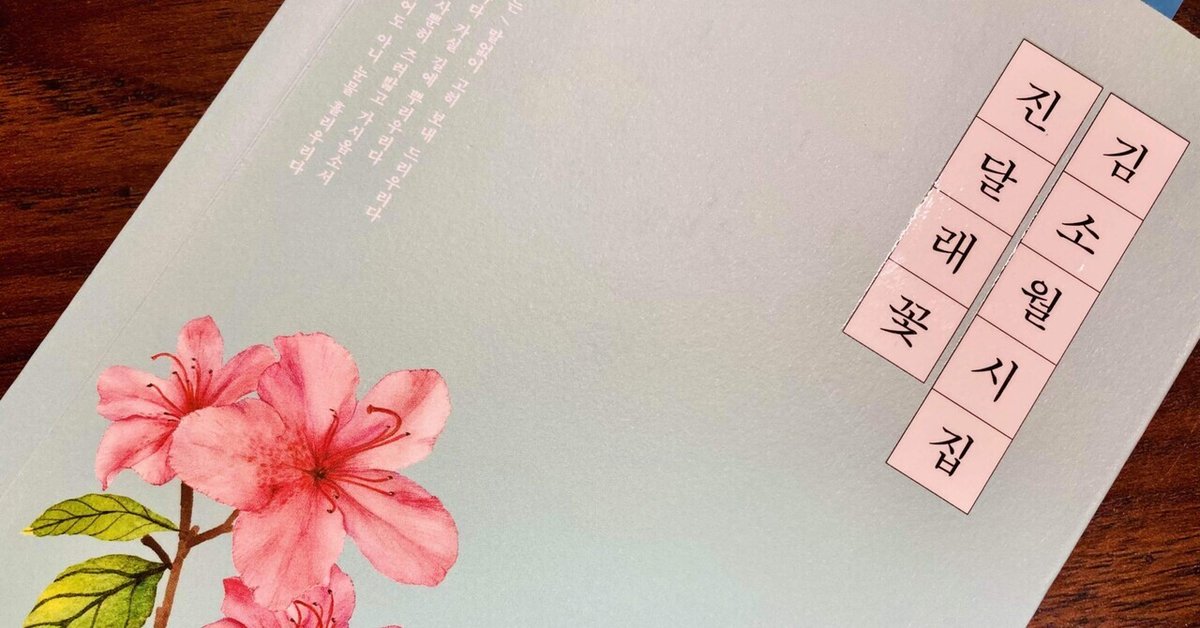

< キム・ソウォルという名 >

金 素月 (キム・ソウォル)

その名を呼ぶと何よりもまず物寂しい気持ちになる。

拳を突き上げるような感興(興味)が心の底から湧いてくる。

極めて原始的で根源的な心情だ。

それこそ山岳に背負われてやってくるような心であり、流れる川の水に抱かれてやって来るかのような心でもある。

私だけがそうなのか。

私の詩の門出となった詩人。

しかし、まだ克服できない詩人。

いや、これからも永遠に克服できない詩人…

韓国のハングル詩文学史にキム・ソウォルの詩があるということは、はじめから奇跡であり祝福だった。

どうしてそのスタートラインにこのような詩人が現れ、こうして大きな詩の花が作られたのだろうか。

実にそれは驚くべきことであり、ハングル文学の光り輝く虹、幸運と言わざるを得ない。

韓国現代詩の父と呼ばれる鄭芝溶(チョン・ジヨン)とキム・ソウォルが同じ年に生まれたことを知っている人は実はそれほど多くない。

このような点に注目したユ・ジョンホのような評論家は、かつてキム・ソウォルとチョン・ジヨンの詩は一世紀を隔てたようだという内容の発言をしている。

それだけ2人の詩に格差があるということであり、キム・ソウォルの詩が原論的で自然発生的だということだろう。

しかし、このような指摘は決してキム・ソウォルの詩を貶す言葉ではない。

これまで現れた韓国の詩人の中に、キム・ソウォルほど長期にわたって幅広い読者の支持を得てきた詩人がいただろうか。

キム・ソウォルの詩は独立独歩的な存在として我が民族の心を鳴らし、長江のように流れて今日に至りながら、また明日へ向かっている。

詩でいう個性と普遍性の面から見ても、キム・ソウォルほどその2つを平等に成し遂げた詩人はいない。

キム・ソウォルの詩こそ、個性というその詩人唯一の特性が明らかであり、読者への普遍性も広く開かれた詩であると言えるだろう。

三角形に例えると、キム・ソウォルの詩は「鈍角三角形」に当たる。

三つの頂点を持つ三角形の中でも、上に向いた頂点の角度が大きく、底辺が広い三角形が鈍角三角形である。

頂点が個性なら底辺は普遍性だ。

この下辺が読者に開かれた空間だ。

そのためキム・ソウォルの詩は絶えず読者に読まれ続け、読者の心を撫で、慰めてきた。

それは今日だけに限ったことではなく、未来にも開かれ、彼方まで行き渡っている。

真の民族詩人、国民詩人は誰かと問われたなら、キム・ソウォルの名を最初に挙げなければならない理由がここにある。

< 切ない恋愛詩 >

キム・ソウォルの詩を読むとき、まず最初にぶつかるのは彼の詩を恋愛詩と見るかどうかという見解だ。

キム・ソウォルの詩は恋愛詩である。

間違った話ではない。

しかし詩の始まりが恋愛であっても、華やかな花を詠った恋愛詩もある。

詩の材料が感情ということは誰もが認めるものだ。

人間の感情の中で愛する心、恋しがる(懐かしむ)心より良い心はない。

しかし愛の対象や恋しさ(懐かしさ)の対象は人間だけに限ったものではなく、自然や事物にもなり得る。

この愛する心と恋しがる(懐かしむ)心を美しい言葉、優しい言葉で丁寧に整える詩がまさに恋愛詩だ。

このような恋愛詩こそ、詩の本領であり読者たちが本当に願う詩であり、読者たちを助ける詩だ。

そのような意味で、キム・ソウォルの詩が恋愛詩だという点は非難ではなく称賛とされなくてはいけない。

正直に言って欲しい。

青少年時代、キム・ソウォルの恋愛詩を読んでいない人がどこにいて、キム・ソウォルの詩を通じて慰められていない人がどこにいるだろうか。

その一方でわざと背を向け、キム・ソウォルの詩を「ただの恋愛詩」と押しのけたり、貶めようとする人たちがいる。

彼らこそ偽善であり矛盾だ。

もう少し率直になる必要がある。

もっと誠実である必要がある。

キム・ソウォルの詩を前編の最後まで読んだことがあるか?

私からの質問であり、私からの要求だ。

私の立場から見るとキム・ソウォルの詩ほど難しい詩はない。

優しそうだが、読み返すほど語るのが難しくなる詩がキム・ソウォルの詩だ。

一生読んでも読みきれない詩が、キム・ソウォルの詩だ。

当然、彼の詩の前でほらを吹く必要も、もったいぶる必要もない。

もう少し率直になろう。

もう少し近づこう。

そうした時、キム・ソウォルの詩は再び温かい握手となり、人生の伴侶となり、恩沢(恵み)となるだろう。

恋しいと

その一言を言うべきか

すると恋しい

ただこのまま

行こうかそれとも

またもう一度···

あの山にカラス、野にカラス

西山に日が暮れるぞと

鳴いてます

前の川水、後ろの川水

流れる水がよんでいる

さあついて来い、ついて行け

流れても絶えず流れます

ー「 行く道 」

私はこの言葉の絶唱の前に跪きたい気持ちだ。

韓国語で書かれた詩の中に、これほど切実な詩があったのかと。

その自然で柔らかい感情の発露と、優しく受け入れたその感情で建てられたこの美しい言葉の家をご覧頂きたい。

特に、最初の部分に出てくるこの表現をどう感じるだろうか。

「 恋しいと、その一言を言うべきか、すると恋しい 」

何が恋しいのかその実体がはっきり分からず、「恋しい」と言おうかどうか迷った末に言葉を発したら恋しさが分かったということだが、なんと絶妙な表現だろうか。

私はもう一度ここで膝を地面についてしまいたい絶望感に陥ってしまう。

キム・ソウォル詩の土台はまず、韓国の伝統的民謡にある。

民謡的リズムを発揮して詩を紡ぐのだ。

7・5調あるいは3・4調、4・4調など多様な形式からなり、多くが民衆情緒を基盤にもつ民謡風の作品だ。

しかし、この作品ではその韓国民謡の基本リズムを変容させ、自然かつ気楽に活用されていることが分かる。

詩人だけの体質化した息づかいと言えるだろう。

キム・ソウォル詩の特徴は完璧な口語体の文章だ。

文語体は簡潔で経済的ではあるが、口語体より自然ではない。

新文学の初期にこれほど口語体に徹底した詩を書いたというだけでも一つの先覚であり、驚くべき文学的成就でもあり、勝利だ。

上記の詩を見ると、まるで誰かに訴えたり話しかけたりするような気楽さの中で切実な気持ちを表現している。

< 健康的な叙情詩 >

金素月(キム・ソウォル)は天才詩人だった。

少し手強い言い方をするなら「生来の詩人」、「天賦の詩人」だと言いたい。

同時に彼は夭折(※ようせつ)詩人だ。

韓国の年齢計算だと32歳でこの世を去った。

残念なことだ。

尹東柱(ユン・ドンジュ)詩人に至っては29歳であったためもっと深刻だ。

ユン・ドンジュ詩人とキム・ソウォル詩人には歳月の祝福が足りなかった。

人生においてもそうだが、詩人として見ても、彼らには歳月の祝福が必要だった。

初めて生きる人生の途中、未熟さによって間違いを犯した時、もう少し長く生きながらそれを修正して補完することができる機会のことだ。

それ故、詩人はもう少し長く生きなければならなかった。

詩人の人生は前半だけが重要なのではなく、後半も重要なのだから。

しかし、詩人のキム・ソウォルにはそのような機会が与えられなかった。

それほど時代的状況が悪く、厳酷だったのだ。

詩人が初めて詩を発表したのは公式では19歳の時。

1920年に『創造』という雑誌の中で『浪人の春』ほか4編の詩を発表したのが始まりだったが、それから世を去る日まで詩を書き続けたとしても、詩を書いた期間はたったの14年しかない。

故に自分の詩を振り返って新しい道を模索する機会がなかったのかもしれない。

しかし後期になるにつれて、自然発生的ロマン主義一辺倒の詩から写実主義詩への変化を図った痕跡が見える。

いわゆる健康的な叙情詩である。

人生の歩みと現実の痛みを逃さない作品だ。

ここまで読んでみなければ、キム・ソウォルの詩を完全に読んだとは言えないだろう。

いわれなき罰の上に あしらわれたこの家

夜通し降り続く どこからどのように来たかも分からないこの雨。

新開地にも春は来て

鋭い雨粒はザァザァと

若く儚い柳を濡らし、

青々とした隣家のネギ畑にも降り注ぐ

裏のいばらに住み着いたカササギの群れは好き好きに喋り

小川ではアヒルと鶏が向かい合って羽繕いをする

いわれなきこの罰の上には 育つ花も雌しべもない

この雨によっていつの日か

名も知らぬ野花が咲く日は来るのだろうか?

壮快な潮の流れも丘陵(きょうりゅう)の起伏もない

ただいい加減ないわれなき罰!

しかし私は見捨てない

この地が今は寂しくても

私は思いめぐらす

再び、涼やかな雨粒が顔を打つとき

ここにしかない未来に訪れる多くの変転の後

この地が私たちの手で美しくなることを!

美しくなることを!

ー「さわやかな朝」全文

何と力強い詩で、何と健康な息遣いだろうか。

このような詩を知らないからといって、キム・ソウォルを情弱な詩人、恋愛詩人とだけ評価するのは穏当ではない。

ご覧の通り、この詩では未来への希望が強く表されていて、現実を勝ち抜こうという意志も見えている。

詩の最後の一節に注目してみよう。

「しかし私は見捨てない、この地が今寂しくても / 私は思いめぐらす、いま一度、涼やかな雨粒が顔を打つ時 / ここにしかない未来に訪れる多くの変転の後 / この地が私たちの手で美しくなることを!美しくなることを!」

詩人の視覚と思考のなんと健全であることか。

詩人が成し遂げようと切なく願った世の中こそが、まさに今私たちが生きている世の中なのではないだろうか。

だとすれば、詩人の夢は後の時代を生きた人たちによって美しく実現したと言えよう。

こうした詩は、私たちが今まで知っていたキム・ソウォルの詩とは区別される詩である。

キム・ソウォル詩人にも時代の祝福と和解があったなら、また別の詩の世界を見せる可能性も十分あっただろう。

時代の祝福がなく、急いで世を去った氏の後ろ姿が残念でならない。

※夭折(ようせつ)…将来有望な人物や天才が若くして死ぬこと

< 統一の日に >

神のご加護によって統一韓国、あるいは南北が自由に行き来できる世の中が開かれたなら、私は真っ先に北朝鮮へ行き、キム・ソウォル詩人の故郷を訪れたい。

そこで学生たちに会い、彼らにキム・ソウォル詩人の詩についての文学講演をしてみたい。

それが私の夢だ。

南北統一に対する期待であり望みだ。

できることなら、詩人キム・ソウォル氏の詩に出てくる地名の土を踏んでみたい。

定住、郭山、三水甲山、長別里、そして烏山学校、私たちがトゥメ山里と呼ぶ「シメ山里」、それらの場所を隅々まで見て回り、詩人が歩いて越えたであろう山を仰ぎ見たい。

本当にそんな夢のような日が来るだろうか。

一生読んでも読んでも分からないキム・ソウォル詩人の詩をもう一度胸に抱いてみる。

今生では詩人に会うことは叶わなかったが、詩を通して長い間触れ合えたことに心から感謝している。

キム・ソウォル詩人の詩は、私の詩の出発であると同時に帰結なのである。

●김소월( 金 素月 / キム・ソウォル )

韓国の伝統的な「※恨(ハン)」を歌った詩人であり、豊かな郷土性を敍情で表した詩人と評価されるキム・ソウォルは、1902年平安北道・九城に生まれた。

烏山学校の教師であった文学的師匠の金億(キム・オク)から師事を受けて詩を書き始め、1920年に同人誌「創造」に「浪人の春」、「恋しい」など4編を発表して登壇した。 1922年には『金の芝』、『母さん、姉さん』、『鶏はコケコッコ』、『風の春』などを『開闢』に発表し、同年7月に韓国叙情詩の記念碑的作品と評価される『つつじの花』を発表して注目を集めた。

1924年「永代」に東洋的な思想が込められた名詩「山遊画」などを発表し、1925年には彼の唯一の詩集「つつじの花」を発刊した。

別れの悲しみを節制された情恨として描いたという評価を受けたこの詩集は、韓国近代文学作品の中で初めて文化財に指定された。

しかし天才的な才能を持ちながらも人生は平坦ではなかった。

東亜日報社支局の経営失敗で失意の日々を酒に溺れて過ごし、アヘンの服毒自殺によってわずか33年の生涯を閉じた。

短い文壇活動であったにもかかわらず、154編の詩と詩魂を残した。

※ 恨(ハン)… 朝鮮文化においての思考様式の一つで、感情的なしこり、痛恨、悲哀、無常観を指す朝鮮語の概念。

● 나태주( 羅 泰柱 / ナ・テジュ )

作家・詩人。 1945年、忠清南道生まれ。1963年に公州師範学校を卒業。1964年、中学校教師として赴任し、2007年公州長岐小学校の校長として43年間の教師生活を終え、黄條勤政勲章を授与された。1971年、「ソウル新聞」新春文芸に登壇し、1973年初の詩集「竹やぶの下 で」を出版して以来、35冊の詩集を出版。エッセイ集としては「愛はいつも慣れない」「毎日がこの世の初めてのように」など10冊以上を出版し、童話や詩画集なとも多数ある。「花を見るように君を見る」は、ナ・テジュの詩作品のうちSNSを中心に支持を受けた作品をまとめた詩集であり、韓国の人気ドラマ 「ボーイフレンド」(ソン・ヘギョ、バク・ボゴム主演)劇中の重要シーンで使用され、発売から再び大ブームを巻き起こし、老者男女問わず共感を集め50万部を超える大ベストセラ一となった。

그리움 / 나태주

恋しさ(あこがれ) / ナ・テジュ

가지말라는데가고싶은길이있다.

行くなと言われると

行きたくなる道がある

만나지말자면서만나고싶은사람이있다.

会うなと言われると

会いたくなる人がいる

하지말라면더욱해보고싶은일이있다.

やるなと言われるほど

さらにやりたくなることがある

그것이인생이고그리움바로너다.

それが人生であり 恋しさ

まさに君だ

<キム・ソウォル代表作>

つつじの花

私の顔など見たくもないと

立ち去っていくおつもりならば

黙って行かせてあげましょう

寧辺(ヨンピョン)にある薬山の

つつじの花を一抱え

その足元に撒きましょう

ひと足ごとに

敷かれた花を

そっと踏みつけお行きなさい

私の顔など見たくもないと

立ち去っていくおつもりならば

死んでも涙は流しません

召魂

粉々に砕け散った名前よ!

虚空に散った名前よ!

呼べど主のいない名前よ!

呼べば私が死んでしまう名前よ!

心のうちに残る一言は

とうとう最後まで言えなかった…

愛していたあの人よ!

愛していたあの人よ!

夕陽に染まった尾根にたたずむ

鹿の群れも悲しげに鳴く

くず折れてしゃがんだ山の上で

私はあなたの名前を呼ぶ

悲しみを抑えきれずに呼ぶ

悲しみを抑えきれずに呼ぶ

呼び声はこだましすれ違えど

天と地の差はあまりに遠い

立ったままこの場で石になろうとも

呼べば私が死んでしまう名前よ!

愛していたあの人よ!

愛していたあの人よ!

小川の早瀬

あなたは

なぜそうなさるのですか

たった独り

小川の早瀬に座り込むと

青々とした草の株が

生え出ていて

さざ波が春風に

かき回される時に

行っても

あまり遠くへは行かないと仰った

そう約束したはずです

日ごと 小川の早瀬に

出てきて座り

とめどなく

何かを想っています

行っても

あまり遠くへは行かないと仰ったのは

決して忘れるなという

願いなのでしょうか

私の家

野辺にすべり落ちた山裾に

大海原を望む波打ち際に

私は建てよう、私の家を

いま一度大通りの前に立つ

道を通り過ぎていくあの人たちは

それぞれの道を進んでいるのか

白い早瀬に日が暮れるとき

私は門前に立って待つ

暁鶏(ぎょうけい)が鳴く夜明けの日陰で

世界は白く そして静かに

闇を引き裂き訪れた朝から

通り過ぎる旅人に目を凝らす

あなたなのか

あなたなのかと…

母さん 姉さん

母さん、姉さん、川辺で暮らそ

お庭にきらきら金砂が光り

お瀬戸(せど)でさやさや薄(すすき)が歌う

母さん、姉さん、川辺で暮らそ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?