黒単の探求~M20を受けて~

月日が流れるのは早いもので、灯争大戦が発売されたかと思ったらもうM20がリリースされましたね。紙では先週発売でしたがオンライン上では更に一週間早く解禁となっておりました。

さて、前回の記事では灯争大戦後の黒単について執筆しました。その後最終的なランキングでは上位1000位以内に入ることが出来、8月のMCQWへの参加権利を獲得しました。

今回の記事ではM20を受けて、その後黒単をどのように調整しているかについて取り上げてゆきたいと思います。

1.黒単ミッドレンジの模索

M20では再録と共に新規カードも続々登場し、デッキの軸になりそうなものから脇を固めるに十分なサイドボード用カード等が収録されました。

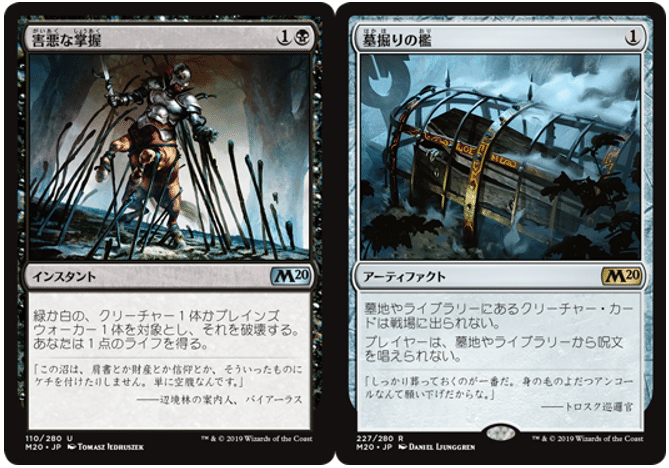

黒単視点ではこの2枚が嬉しい収録。《害悪な掌握》はニッサやテフェリーを始め、対抗色の生物・PWに2マナで触れる点が非常に優秀ですね。特にニッサは不滅の太陽を設置した後も常在型能力によって後続をサポートできてしまうため、除去する手段が増えたのは収穫です。

《墓掘りの檻》は《実験の狂乱》を止められるナイスカード。今まで狂乱を処理するには《隕石ゴーレム》か《爆発域》のカウンターを4つ貯めるしか無く、どちらともまず間に合っていなかったのですが、檻ならカーンから引っ張って5ターン目に設置できます。

また、折角なので新規カードで別の形の黒単が組めないかを模索することに。やはり目を惹いたのはこれらのカードでした。

《夜の騎兵》は優秀なサイズの絆魂持ち。更に除去とリアニ能力を兼ねており、膠着した盤面を切り崩してくれることでしょう。

《戦慄の存在》はまさに黒単のための能力。上のドロー能力のお陰でさながら《不屈の追跡者》のように立ち回ることができますし、下のドレイン能力で盤面を捌いたりライフレースを有利にしてくれます。

早速これらを取り入れた黒単ミッドレンジの作成に着手しました。

まずは新規カードを試すために沼25枚構成。

上述した以外では《ヤロクの沼潜み》も試してみたかったので採用しております。

相手に選択権のあるハンデス持ち軽量生物。そのハンデスも追放のため、《伝承の収集者、タミヨウ》がいても手札を減らせたり再利用させることはありません。また、地味ながらサイズアップできるおまけ付き。

《帆凧の掠め取り》からの《騒乱の落とし子》はお気に入りのムーブの一つで、サムネイルにもあるように疑似ハンデスを挟みながら綺麗に3ターン目に着地を狙えます。話が逸れますが、ラヴニカの献身期ではこの動きを組み込んだ黒単アグロで初めてミシックに到達し、灯争大戦までしばらく使用しておりました。

このデッキを携え、何度かマッチ戦に挑みますが・・・手応えは正直あまり良くありませんでした。初週は前環境から引き続き赤単やエスパーPWを使用するプレイヤーも多く、またグルール恐竜も頭角を現してきた頃でした。

これらのマッチアップでは戦慄の存在が容易に除去されやすく、本体のサイズがブロックに回れるほど大きくないため戦闘面でもあまり期待できません。また沼を置いた際の2点ダメージも確実に生物を処理できるほどのものではなく、結果として押し負けてしまうことが多々ありました。

3点火力で落ちてしまうのは痛手

同マナ域の生物より一回り小さくブロックに回りづらい

敗北を重ね、今の環境で黒単ミッドレンジは厳しい。そんな考えに至ってしまいお蔵入りに。当面は引き続き黒単コントロールの調整に時間を費やすことになります。

2.黒単コントロールの立ち位置

前環境から度々見かけていたボロスフェザーが増加。M20によって《神々の思し召し》《凱旋の神殿》を得ただけでなくロンドンマリガンの実装によってこれまでより安定度が向上したためでした。

これまでフェザー側が生物を守るカードが《防護の光》だったため《ヴラスカの侮辱》でいつでも処理可能でしたが、思し召しの追加によってそうもいかなくなりました。

そこで、サイドボードだけでなくメインボードもこれを意識した構成に少し変更しました。

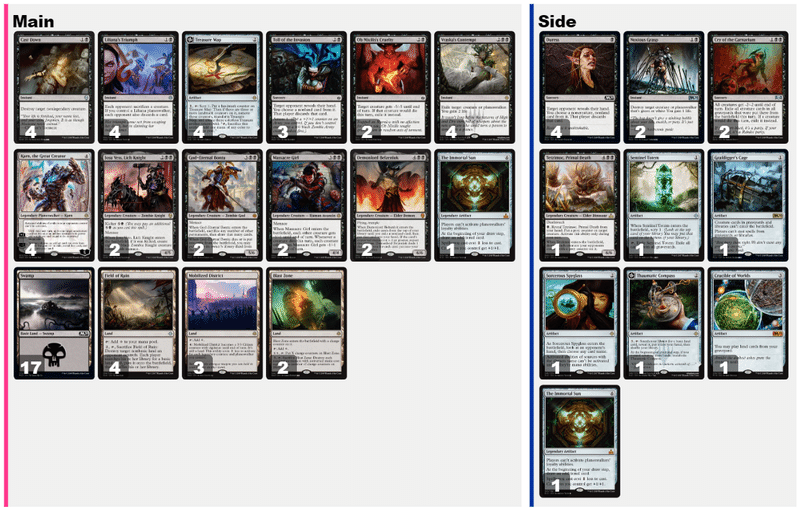

前環境では2枚に抑えていた《リリアナの勝利》を4枚としており、これならば思し召しを無視して生物を除去できます。サイドボードには冒頭で述べた新規カード2種類を採用しております。

この構築でランク戦の勝ち星を重ねることができましたが、ある日衝撃的なデッキとマッチングしました。シミックフラッシュです。

メインから多数積まれたカウンターでこちらのスペルが通らず、生物のキャスト含めてほとんどがインスタントタイミングでの行動。初めてマッチングしたときは辛くも勝利しましたが、その後対戦回数を重ねて不利なマッチアップだと改めて認識しました。

4マナ到達されると動いても待っても不利な二択を強いられる

また、黒単コントロールにとって逆風となるマッチアップはそれだけではありませんでした。同じく占術ランドを手に入れたシミックネクサスが再び台頭してきておりました。ハンデスで《荒野の再生》を落としてもタミヨウをはじめ《薬術師の眼識》《抽象からの抽出》でリカバリーが容易のため、相性が悪いどころの騒ぎではありません。

母数が少ないなら目を瞑って仕方ない不利マッチと諦めがつきますが、先述のシミックフラッシュと合わせると一定数の使用率になり、流石に無視できないため黒単コントロールではなく何か別のデッキを模索する必要があると痛感しました。

3.黒単ミッドレンジへの帰結

今の環境にマッチした黒単とは何かを改めて考え、M20のカードを眺めていたところ、ある2枚のカードに目が留まりました。

マナレシオに優れたレア生物

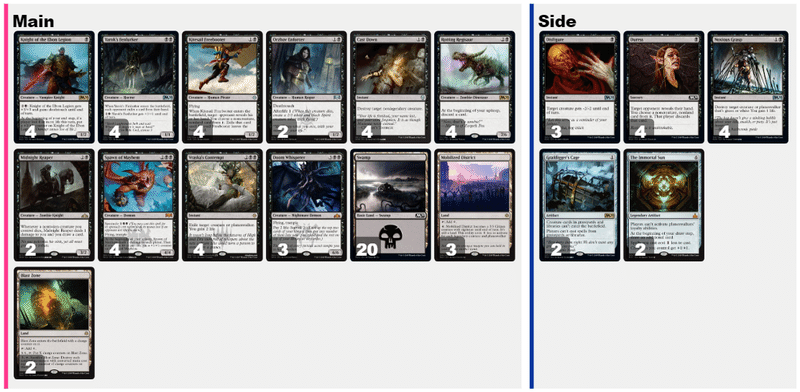

《朽ちゆくレギサウルス》は既に他フォーマットでも検討していたカードでしたが、《漆黒軍の騎士》はリスト公開当初はあまり注目していませんでした。しかし実際に結果を残したりアリーナでも上位にランクインしているリストの中にこれを採用したものもあることが後に分かり、試してみる価値があると判断。一度調整を放棄していた黒単ミッドレンジの調整に再度着手しました。

このリストでランク戦を回したところ、勝ち星を重ねてミシックに到達することが出来ました。漆黒軍の騎士が期待していた通りの強さを発揮する場面が多く、3ターン目に土地を起こした状態で攻撃すれば大抵はスルーされるため、騒乱の落とし子を絢爛でキャストすることもできます。

また、レギサウルスはそのサイズを活かして強引にゲームを決めにゆくことができ、本来あまり得意でないはずの赤単やシミックネクサス等にはこのカードのお陰で勝つこともしばしばありました。

デッキ内のカードの大半には満足しておりましたが、夜の騎兵だけ唯一手ごたえを感じておりませんでした。如何せん生贄にする生物が少なかったり生贄にしたくない場面が多く、回避能力も無いためこのデッキに求めているものとは少し違うと感じました。

同じ5マナ域ですが、悪魔的サイズと回避能力を有した《破滅を囁くもの》。やはり行き着く先はデーモンでした。デーモンはいいぞ。

自ターン中であれば2回諜報することで漆黒軍の騎士を育てることもできます。また騒乱の落とし子よりもタフネスが高いため、特に対赤ではとても信頼感のある1枚です。

4点ダメージも耐える

また、ダブルシンボルのため5枚目の無色土地(総動員地区)を追加し、レギサウルスで手札が枯れたり消耗戦になった時にも打点を確保できるようにしております。伝説の生物・PWとも1枚も入っておりませんが、単純に3/3のミシュランが欲しかった(そして度々それに助けられる)ための採用です。

4.環境への適性

このデッキを使い始めてからアリーナ上での戦績は16-5とまずまず勝てております。まだ試合回数も20程度と決して試行回数が多いわけではありませんが、黒単コントロールで苦手としていたシミックフラッシュ/ネクサスにはハンデスに加えて軽くて太いクロックが多く、相性は決して悪くないと感じております。

その他、ボロスフェザーや青単のようなマッチアップも相手の引き次第ですが勝ち越せており、サイド後は《強迫》も追加できるため微有利。

逆に苦手と感じたマッチはティムールエレメンタル。相手はアドバンテージを重ねながら脅威を連打してきますが、逐一それら全てに対応できるわけではありません。また生物に寄っている分、除去手段が豊富なグリクシス/エスパーコントロール(PW)も苦戦を強いられます。今後はこれらを意識して調整してゆく必要がありそうです。

5.今後に向けて

M20がリリースされて2週間ちょっとが経ちますが、これから環境は更に変化を続けてゆくことでしょう。また次のローテーションまでの間ではMCQWや日本選手権を始め、競技イベントには極力参加する予定ですので、それらに向けて今以上に本腰を入れて調整してゆきたいと思います。

あくまでも、黒単で。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?