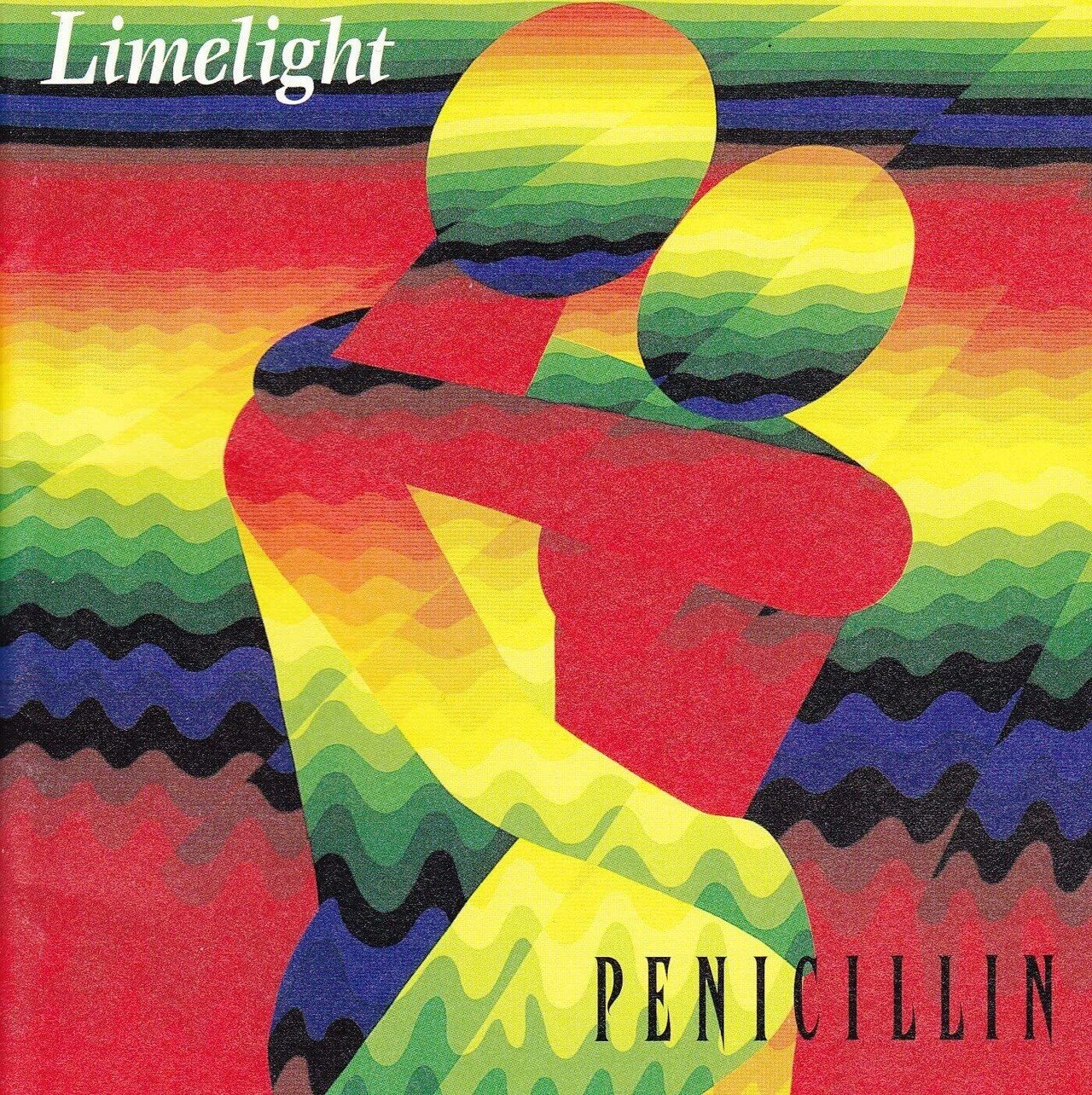

ROOTS OF "D" 第2回 PENICILLIN『Limelight』(1997)

前回より時計の針を2年ほど進めて、今回は哲朗少年(DEATHRO)の小学校卒業~中1を通して最もフェイバリットであり、初めて生のロックコンサートを目撃したアーティスト=PENICILLINのメジャー進出2作目であり、彼らの作品で哲朗少年がリアルタイムで発売日に買った初めてのアルバム『Limelight』について紹介します。

まず例によってPENICILLINとの出逢いについて触れてから作品を紹介したいと思う。

小6の冬になると実兄の幽閉と共に氷室京介やBOØWYのアルバムをほとんどコンプリートしていて、『BANDやろうぜ』や『GiGS』などの音楽雑誌を毎月購読するようになっていたのだが、その『GiGS』97年1月号に掲載されていたPENICILLIN feat.千聖の企画盤『FLY』リリースに伴う特集記事を目にした事がが彼らを意識した初めてのタイミングだと記憶している。

そこに彼らの94年から2年間のDISCOGRAPHY一覧写真が掲載されていたのだが、まず量の多さとパッケージの懲りように目を奪われ、その中でも特に度肝を抜かれたのが96年の『MELODY/マザーグース』と『Imitation Love』の8cmCD2枚組のパッケージだった。

華々しいビジュアルに加え、これらの変則的ともとれる音源フォーマット&パッケージに子供ながらコレクター気質をくすぐられ、PENICILLINへの興味が日に日に大きく膨れ上がっていたタイミングで、卒業直前であった中津小学校のクラスメートSくんから兄がPENICILLINファンであることに加えて、なんとテレビ神奈川で毎週土曜深夜に『ペニシリンSHOCK』なるPENICILLINの30分番組が放送されているという情報がもたらされ、早速その次の土曜日24時30分にチャンネルを5(UHF42ch)に合わせた。

番組開始と共にオープニングテーマとしてメジャーデビュー曲『天使よ目覚めて』のMVが流れ、それまで聴いて触れていた氷室京介やBOØWYのもつ渋くアダルトでハードボイルドな世界観とは違う、華やかな雰囲気のメンバーの出で立ちや楽曲に完全に心を奪われ、そのまま当日は発売を間近に控えた新曲『99番目の夜』のMVシューティングの模様と、完成したMVをフルで放送する回だった。

ちなみにこの『99番目の夜』は、前回とりあげた氷室京介の88年のソロデビュー~94年の『SHAKE THE FAKE』までほとんどの作品&ツアーに参加していた西平彰氏プロデュースによる楽曲で、氷室京介の『LOVE&GAME』へのオマージュを感じさせるアレンジとなっているのだが、子供心にそれを『パクり』とは思わず肯定的に受け入れていたことが、自分が好きなエッセンス、影響を受けたものを噛み砕かずそのまんま出すという、自分の芸風に繋がっているのかもしれない。

話が逸れたが番組で放送された思春期に入り始めた少年には刺激的過ぎた『99番目の夜』の"69"や"オスとメスの快感"といったリリックや、ほぼほぼ全裸の白人女性が登場するMVに加えて、エンディングでは2枚組8cmCDが興味をひいていた『MELODY』も流れ、その30分で完全にPENICILLINの虜となった哲朗少年はさっそく翌週の小学校卒業式後に発売になった『99番目の夜』のシングルとインディーズ時代のフルアルバム『Missing Link』(徳間ジャパン再発盤)を入手して、そこから2年半ヴィジュアルロックへ傾倒していくこととなる。

果たして小遣いをすべてPENICILLIN関連のCDにつぎ込みアルバム&ミニアルバムを揃え、その最中にも新曲『DEAD or ALIVE/ナルシスの花』や『夜をぶっとばせ』がリリースされ、TOKYO FMのレギュラーラジオ『ひじょーにOK!』や、『ミュージックステーション』『うたばん』などのテレビ出演など、氷室京介を追っていた頃は

メディアにはほとんど露出せず小学校のクラスメートからは『本当は実在しない歌手なのに嘘をついてる』呼ばわりされていた哲朗少年の傷を癒すかのように、PENICILLINはメディアに露出してメジャー2ndアルバム発売と、開催中の小規模ライブハウスツアー『Mouth to Mouth』のファイナルとしての日本武道館公演への高揚感を誘った。

そして97年7月に今回紹介するメジャー2作目『Limelight』がリリースされた。

シングル『夜をぶっとばせ』が布石になっていたが、それまでのメンバー(主にHakueiとGishoさんの2ショット)の美麗フォトがメインだったPENICILLINの作品とは一線を画すジャケットといい、ヴィジュアル系らしからぬ『一発あてろ』や『男のロマン』などの興味をひくタイトル、そしてアメカジ風の衣装に身を包んだメンバー4人のヴィジュアルといい、明らかにヴィジュアル系リスナーの外へ向かっている気概が感じられ、サウンドの方もストリングスアレンジも登場する壮大なバラード『太陽の国』で幕を明け、王道ロックナンバー『DEAD or ALIVE』、テディさを感じさせる『ひび割れたHOLY NIGHT』と続き、問題の『一発あてろ』はHAKUEIのラップ調ボーカルや、千聖のFUNK調ギターからRED HOT CHILI PEPPERSなどを彷彿させるナンバーだった。

(もちろん当時はレッドホットなど知らなかったので、後にはじめてレッドホットを聴いた時に『PENICILLINの"一発あてろ"に似ているな』と思ったため、自分がそう思いこんでるだけかも知れないが、、)

その後はそれまでのPENICILLIN楽曲の中でもダントツのダーク系の『Tight Bound』、メンバーが当時のインタビューで『今回一番の体育会系』と称した、全編英詞によるミクスチャーナンバー『HATE』と続き『ナルシスの花』『夜をぶっとばせ』『99番目の夜』のシングル連発を挟み、地球温暖化や環境破壊、AIDSなどの問題を定義し、その現状を嘆いた上で『必ずどこかに光はある』とサビへと向かう、ある種ゴスペルを彷彿とさせる個人的に本作のベストソングであるタイトル曲『Limelight』でクライマックスを迎え、本編ラストはエピローグともボーナストラックともとれる、カブトムシへの情熱をメンバー全員がボーカルをとるカントリーソング『男のロマン』で締めくくられる。

各々のソロ活動を挟んだとはいえ、楽曲の完成度、アルバムとしてのまとまり共に、前年のメジャー1作目『VIBE∞』から半端ない飛躍ぶりで驚かされたが、当時から不思議と脱ヴィジュアルに向かうメンバーの風貌および曲の雰囲気に違和感や嫌悪感はなかったのは何故だろうと改めて考えてみたが、やはり『ヴィジュアル系の唄い方』を具現化し、そのステレオタイプを造り上げたHAKUEIの歌声によるところが大きく、いくらアメカジ風の衣装に身をつつみ、ミクスチャーや壮大なバラード、ゴスペル、カントリー(風)の楽曲をやったとしてもHAKUEIの歌声は変わることなく"ヴィジュアル系バンドPENICILLINのHAKUEI"であるため、すんなりとこれまでのPENICILLINと同じように受入れられたのだ。

むしろ哲朗少年はこの翌年のシングル『ロマンス』がアニメ『すごいよマサルさん』のOPに抜擢され、ミリオン近いヒットを記録し、中学の同級生達も聴き始め校内放送でも流れたことを機に『市民権を得たPENICILLINを自分が聴く必要はもうない』と思いこみ、更にDOPEなヴィジュアルバンド達にのめりこんで行ってしまうのだから、ファンとはつくづく因果な物だと思ってしまう。

いま考えたら自身が応援してきたPENICILLINがクラスメート達が聴くようになったことを素直に喜んであげていたらとも思うが、そのひねくれた中二感がなければ、クラスメートが聴いてない音楽を消去法でたどるうちにPUNKやHARDCOREに出会うことも無かったかもしれないので後悔はしていない。

話が前後してしまったが、この『Limelight』発売翌月97年8月に行われたツアー『Mouth to Mouth』ツアーファイル日本武道館公演で、哲朗少年ははじめてロックのコンサートを体験することとなった。

当時はチケットの買い方もわからなかったが、たまたま『ペニシリンSHOCK』を観た後、そのままフジテレビの深夜番組にPENICILLINが生出演して、番組を観ている人に武道館公演のチケット先行発売を案内していた。

完全に不意打ちだったため、電話番号を控えそびれてしまい、幽閉と何度も記憶をたよりに深夜に間違い電話をかけまくり、ついに繋がったその番号で無事に2枚チケットを確保することが出来き、待望のPENICILLINのライブへ行く事が決定。

DEATHRO botの呟きでもあるように、車&バス社会で育った自分にとって、記憶している中では初めて海老名から電車に乗って新宿で乗り換え、途中乗り換えがわからなくなり幽閉と二人パニックになりながら、なんとか九段下の日本武道館にたどり着き、思い思いにメンバーのコスプレをしたバンギャの皆さんやファン達の熱気に圧倒されつつ、武道館の中へ入場すると既にステージではジャズプレイヤーと思わしき方々が、PENICILLINの楽曲をジャズアレンジで演奏していて、それを聴きながら期待に胸をふくらませ、やがて開演時間となりアルバムと同じく『太陽の国』からライブが始まり、アンコール『99番目の夜』で終わるまでの2時間弱はひたすら感動し続け、CDで何百回も聴きなれた楽曲が披露される度に『今日この場所で聴いてるのが一番いい』と心で呟き続けたことを覚えている。

この日武道館で受けた感動がいままで自分に音楽を作り人前で披露する原点となっていることは間違えなく、その原点の片鱗だけでも『Limelight』を聴いて感じてくれたら本望だ。

そして、それから24年後の現在もPENICILLINも様々な逆境や紆余曲折を経てなお一度も止まることなく現役のヴィジュアルロックバンドとして活躍を続けている凄まじい事実にも改めて敬意を表したい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?