【最安定tier1】緑単キッド超新星【ワンピースカード】

今回は最近プレイしているワンピースカードのデッキ解説です。

8月の前半にフラグシップバトルという公式大会が開催されるとのことで誘われ始めたワンピースカードですが、やってみると想像以上に奥が深く、使用予定デッキを言語化して説明することで自身の中の理論を整理すると共に多くの方に共有できたらと思い記事を書くに至りました。

カード画像を見ればわかるのでカード解説の項でテキストの説明はしません。プレイする際に意識することや採用枚数についての話を中心にしていきます。

ブースターやスタートデッキの再版などで8月から始めるというプレイヤーも多いと思うので始めたばかりの人でもこれを読めばデッキが回せる!という記事になっています。

1.キッド・超新星デッキとは

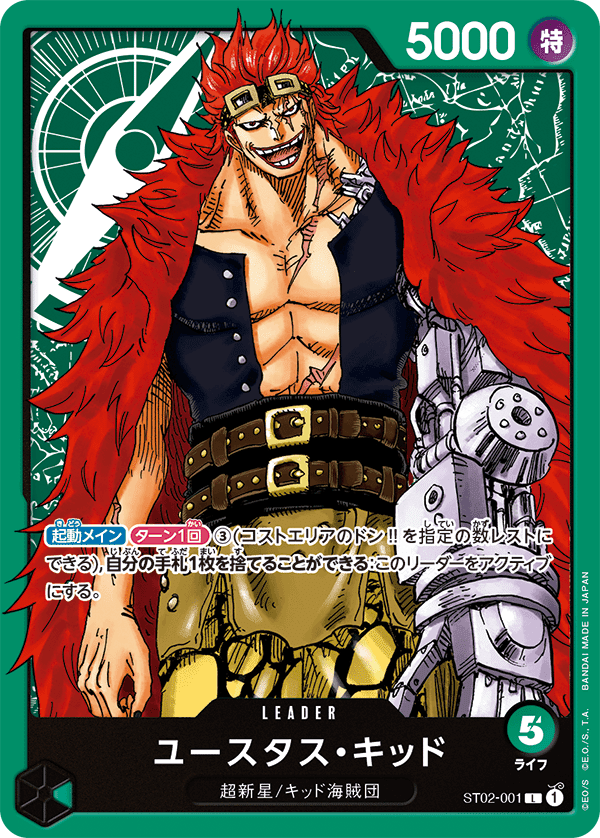

リーダーカードは『ユースタス・キッド』を使用し、特徴【超新星】を持つキャラを中心としたデッキのことを指します。

まずはリーダーとなる『ユースタス・キッド』の解説から始めます。

1ターンに1度使うことが出来、簡単に説明すると2回攻撃が可能になります。

既存のリーダーの中でも唯一無二といえるフィニッシャーになるリーダーで手札コストはあるものの極論リーダーで殴ってるだけでも勝てる可能性があるレベルです。

カードゲームである以上”引いた””引かない”という運の要素が絶対的に排除出来ないのですが、このカードは常に場にあるため運という常識の枠からはみ出た存在であるといえます。

これだけでこのカードの特異性は群を抜いているレベルです。

当然ですが”ドン”を付与して攻撃場合2回目の攻撃にもその効果が乗るため、”ドン”を付与して攻撃するという観点において非常にコストパフォーマンスが高いカードといえます。

────────────────────────────────────────────────

少し話はそれますがこのカードを語る上で欠かせないので、『ワンピースカード』におけるパワーラインの説明をします。

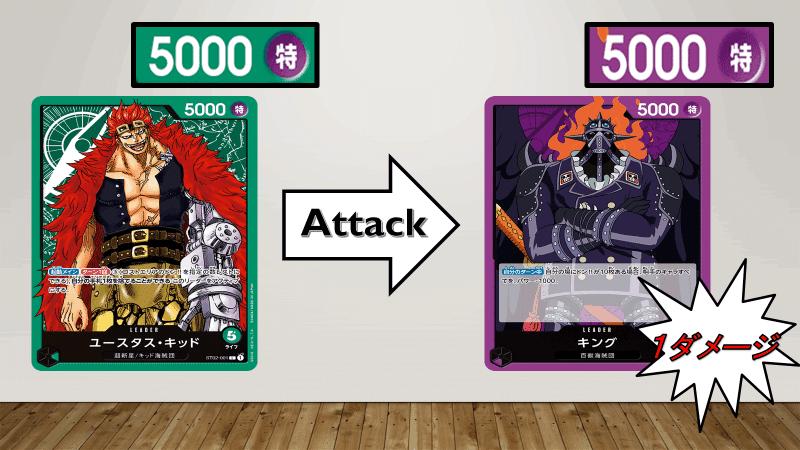

まず基本のルールとしてリーダーと同値またはそれ以上の数値で攻撃するとリーダーにダメージを与えることが出来ます。

リーダーは現在(ブースター1弾環境)は全てパワー5000で統一されているため、ダメージを与える=5000以上で攻撃する、ということになります。

このゲームにはカウンターの要素が存在しており、攻撃された側”のみ”がカウンターを使用することでリーダーのパワーを上昇させダメージを防ぐことが出来ます。

カウンターの種類はキャラによるカウンター、イベントによるカウンター、の2種類です。

キャラによるカウンターは”ドン”を支払う必要がなくカウンターがついてるキャラを手札から任意の枚数捨てることで書いてある数値の分リーダーのパワーが上昇します。

現在カウンターの値は1000or2000です。

当然ですが2000カウンター持ちはかなり少なく、カードパワーも比較的抑えられています。枚数だけでいえば各色3種類以上はありますが実際にすべて採用ラインかと言われれば怪しいです。

次はイベントによるカウンターです。

イベントはカウンターと表記のあるものが使用できます。カウンターのタイミングでしか使えない代わりにコストパフォーマンスの良いカードが多いです。

今のところコストごとに上昇値が固定されており(例外あり)1コストが2000、2コストが4000、となります。

長くなりましたがカウンターの数値について説明したところで攻撃する際のパワーラインについての説明に入ります。

基本的に攻撃する際はカウンターを3枚以上使わないと防げないラインで攻撃するというのがセオリープレイです。

まずアクティブのドンなしの状況、すなわちキャラによるカウンターの可能性のみの場合から考えていきます。

この場合2000のカウンターは1枚ある想定のほうが確率的に高いため、2000+1000=3000で防げない8000で攻撃するのがセオリーと言えます。2000を2枚使うことで防ぐことができますが、2000という貴重なカウンターを2枚消費させているのでトレードとしては十分すぎる結果と言えます。

逆に9000まで上げるとキャラによるカウンターで防ぐのはほぼ不可能なラインとなるため確実にダメージを通したい場合は9000まで上げることもあります。

次にイベントによるカウンターを想定した場合ですが4000+2000が確率的には高いと言えるでしょう。そうなると11000ものパワーが必要となります。これはドンによるパワーアップを用いてもかなり厳しいラインです。

なので相手のコストが余っていてイベントによるカウンターが想定される場合は、

“カウンターイベント1枚で止められないパワー”

を意識しましょう。

2コス余っている場合だと9000、1コス余っている場合だと7000というパワーで攻撃した場合相手はカウンターイベント+キャラによるカウンターを使わないと攻撃を止めることができません。

イベントによるカウンターはコストパフォーマンスがとても高く、その上から攻撃するというのはこちらにかなりの要求値が求められるため、そこで無理にドンを使うのではなく、相手にイベント含めたカード2枚以上をはかせた上で次の攻撃の際の相手のカウンター値を下げましょう。

ここまでがこのゲームにおける基本的なパワーラインのセオリーの話です。これを読んでもらった上でリーダーの話に戻ります。

────────────────────────────────────────────────

今のセオリーの話はあくまでも1回しか攻撃できないキャラの話で、このカードは効果により2回攻撃することができます。

8000での攻撃を1回止めるのに苦労するという話をしたので、当然ですが2回攻撃ともなれば困難を通り越して不可能になります。

8000ラインというのはリーダーに3ドンを付ければ達成可能なので効果と合わせて6コストで毎ターン8000の2回攻撃が可能となります。

これが絶対に場から消えないリーダーだというのがこのデッキ最大の強みです。

このように安定した打点をリーダーが供給してくれるためこのデッキは事故という概念があまりありません。極端な話トップで引いたキャラによるカウンターでライフを守り、ドンを付与したリーダーだけで殴り続けても勝てるケースさえ存在します。

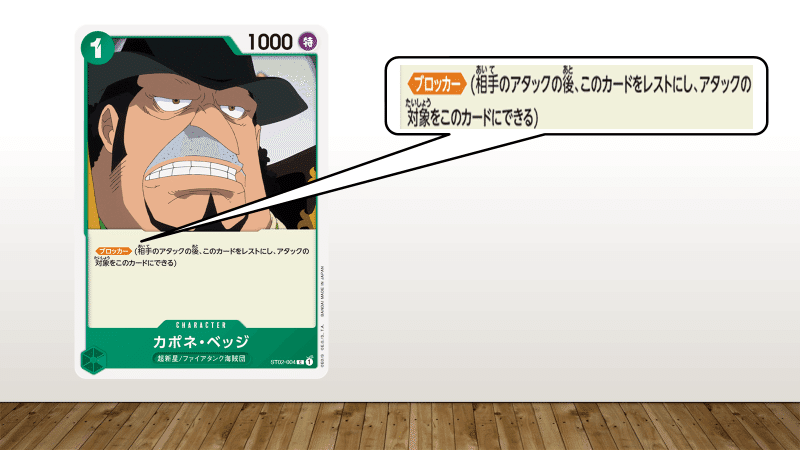

当然それではゲームバランスが崩壊してしまうため強力なアタッカーを1枚で止められる『ブロッカー』という要素は存在します。

どんなにパワーが高いキャラでも攻撃を止められますが、場に出す関係上奇襲性が全くなく様々な方法で対処可能です。(パワーを過剰に上げない、キャラをレストにするカードを使う、キャラを除去するカードを使う、など)

このリーダーの強みをまとめると

・引きに依存しない再現性

・常に安定した出力を出せる

といったところです。

ここまで聞くとただリーダーが強いだけのデッキでは?と思う方もいるかもしれません。しかしそんなことはなくこのデッキはデッキに入っているカードもしっかり強いです。

ここでは特徴的なカードをピックアップして紹介します。

・主力カード紹介

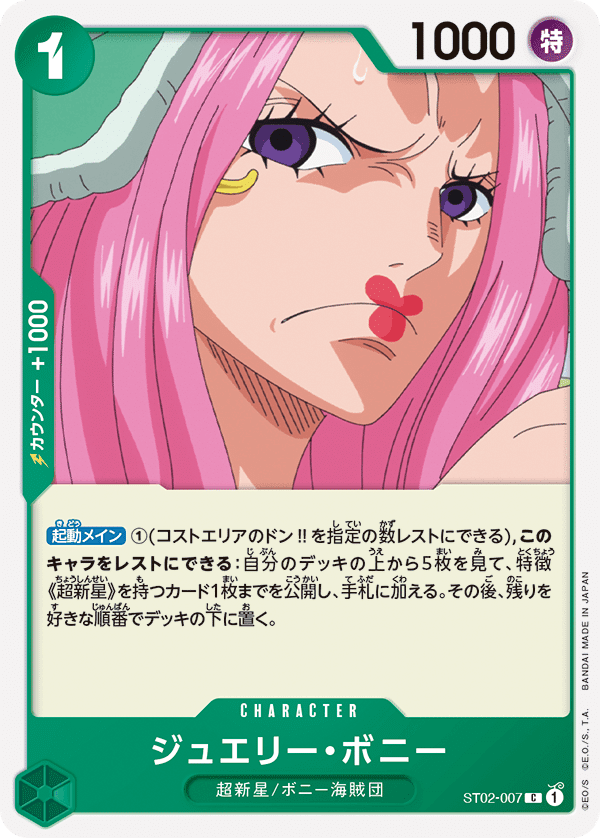

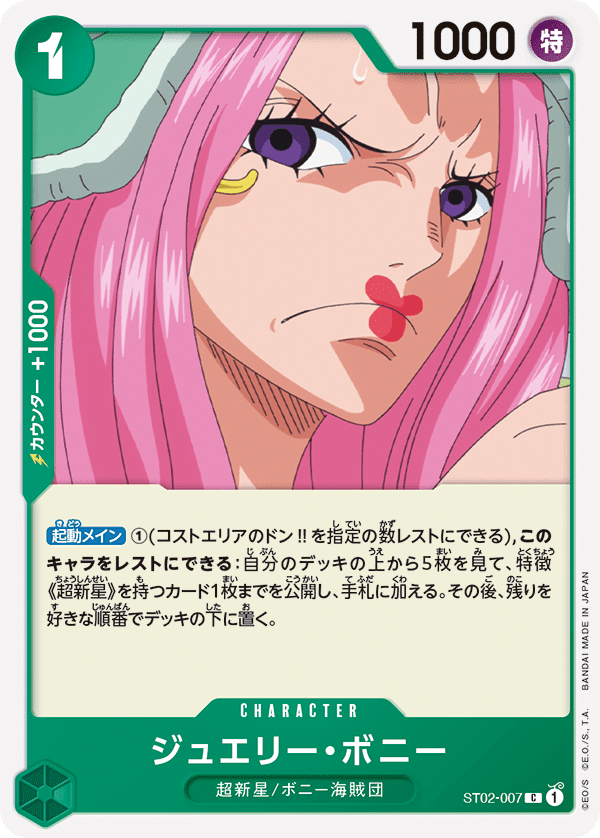

エントリーNO.1 『ジュエリー・ボニー』

《超新星》をデッキとしてまとめ上げてる一枚です。

1コストを払うことで特徴《超新星》をもつカードをサーチすることができ、5枚の中から選べるため比較的自由にサーチができます。また生き残ると毎ターン効果を使える点も強力で相手に処理を強制させられます。

さらにはこのカード自身もサーチ対象なのでボニー→ボニーと繋がった日にはもうこの世の終わりです。

ダブルボニーまでいくと相手がもう処理するのをあきらめることがありますが、それによってデッキが一周しトップのカードをすべて把握できるというやばすぎるゲームが発生したので皆さんは必ずボニーは処理しましょう。

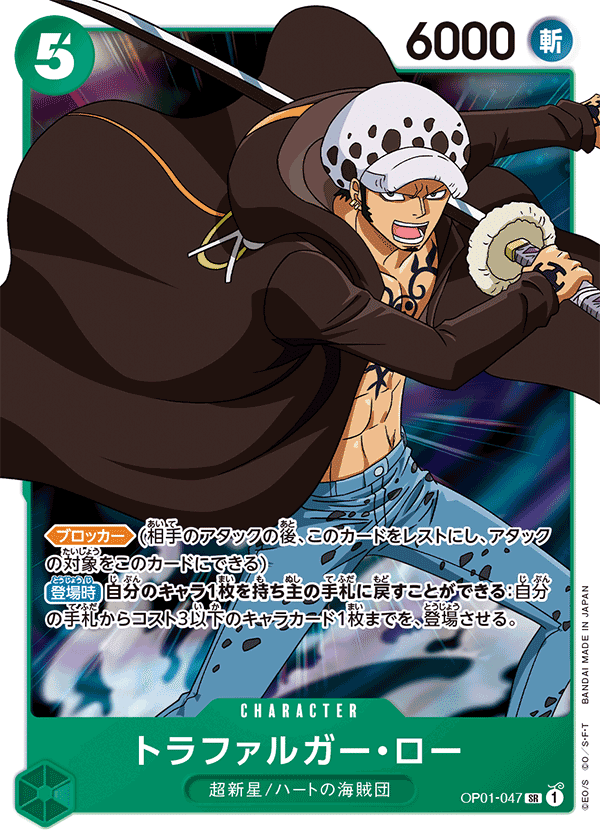

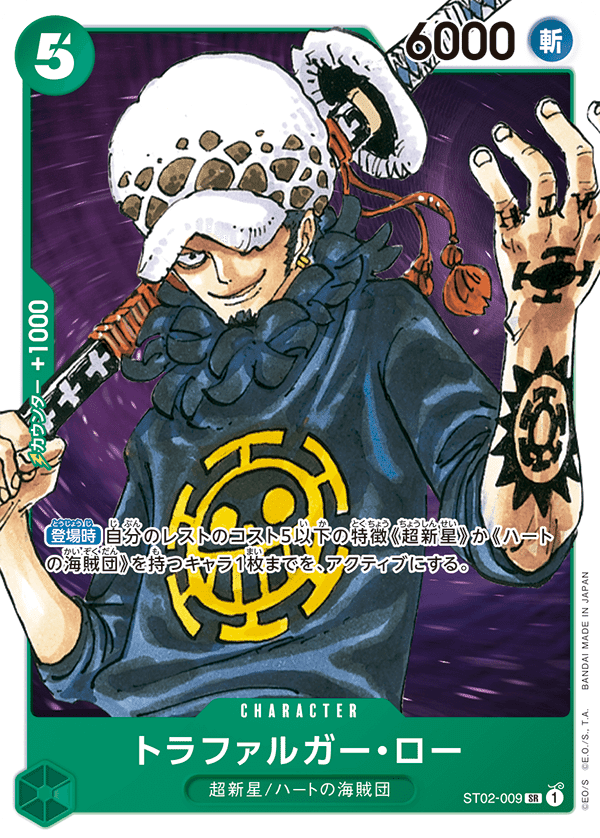

エントリーNO.2 『トラファルガー・ロー』

このカードは書いてあることすべてが強いです。

まずパワー、6000というアタッカーとして非常に優秀な数値で、ドンなしでもリーダーに2000カウンターを要求できます。

次にブロッカー、6000ものパワーがあるため暇だから殴っとこ、の精神でリーダーに攻撃された際も無料で止められます。

最後に効果、まずこのゲームではスタンドしているキャラを処理するのが困難です。

この効果の神髄はレストしたキャラを手札に戻せることにあります。

レストしたキャラを回収することで相手の攻撃から守ることができ、3コスト以下のキャラであれば場に出しなおすこともできます。

前述のボニーとの相性も抜群で効果でレストしたボニーを回収することで次のターンにまた効果を使うこともできます。ボニーを出すことで1ターンに2回効果を使うといった芸当も可能です。

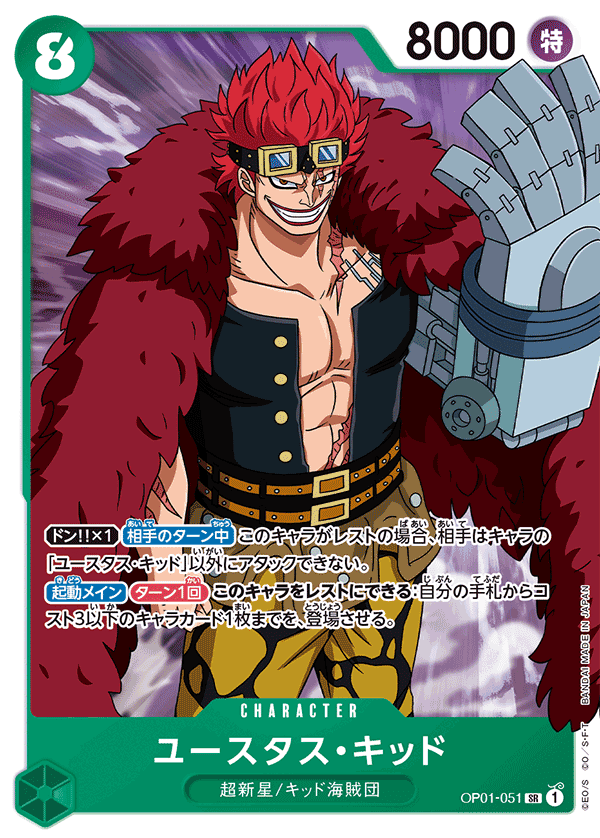

エントリーNO.3 『ユースタス・キッド』

ワンピカード、最強の生物です。

ドンを付与した際に『ユースタス・キッド』以外に攻撃できないという強力なロックができます。

基本的には出したターンはレストにせず、次のターンにレストにすることでイベントによる強力なカウンターを構えたり、複数体ブロッカーを並べて強固な盤面にしたり、といった使い方をします。

2コストのイベントを2枚構えるだけで11000×2回要求となるため、並みのアタッカーでは話になりません。これによって、相手はこのカードも処理できずライフも取れない、という《無》のターンが生まれます。

そこからは〈このカード+リーダーの2回攻撃=9000の3回攻撃〉という勝ちプランを形成できます。

このカードによる相手の《無》のターンをこの記事では『エクストラターン』と呼びます。

主要なカードを説明したので次はデッキ全体について触れていきます。

細かい解説は各カード解説の項にて行うので、ここではざっくりとした役割について触れていきます。

・守りの要

低コストブロッカーは余ったコストを使って場にだすのが主な役割ですが、逆に低コストブロッカーだけをプレイすれば守りは十分な場合も多いため、ブロッカープレイ用の1、2コストをのこして残りのコストをリーダーのバフ+2回攻撃用に使うことができます。

ブースターローは前述のようにブロッカーの要素はもちろん時にはアドバンテージを稼いだり、攻撃要因になったりと様々な役割があります。

5コストしかないときに出すのではなくほかのカードとのくっつきがいい7コスト以降に出すのが強いです。

・攻めの起点

中盤に場に打点として置きつつ、攻撃によって相手の手札を減らしていきます。

基本的にこのカードたちを使うのは先行で相手がキャラを出す前にキャラを出すことで盤面でマウントをとっていけます。

後攻だとあまり出せる機会はなく、除去札やイベントカウンターにコストを使いフィニッシャーまでにライフを削られないようにします。

・除去

先行のマウントから後攻の捲りまで幅広く使うカードたちです。

しかし単体で攻めにつながるカードがドレークぐらいしかなく、あくまでも相手の盤面に触れていく必要がある場合のみ使うカード群で基本的にはリーダーを強化して攻撃することを優先しましょう。

全てカウンター値がついているカードなため使わなくても腐ることがないのが非常に好感触です。

・パワー+展開形成

手札消費の少ないカウンターなのでリソースを削らずにライフを維持できます。

中盤から終盤にかけて幅広く使うため雑に使ったり手札コストにしないように気をつけましょう。

キッドが出た終盤においては1ターンに2枚以上使うこともあります。

『磁気弦』は相手の場に、『桃源白滝』は自分の場に触れる効果を持っているため、これらを使うことでライフを守りつつ盤面をコントロールできるのが非常に強力で、相手からしたら緑でコストが余っているというだけで思考がかなり複雑化します。

相手視点になった際にコストが余っているだけでこれらのイベントのケアを考える必要が出てくるため、イベントがなくともコストを余すというプレイングは有効な場面があります。

これはあくまでもブラフ的プレイなので相手がそこまで深く閑雅てこない場合はただコストを余してしまう結果となってしまいます。相手の途中のプレイをみてある程度の力量があるかを考えて行いましょう。

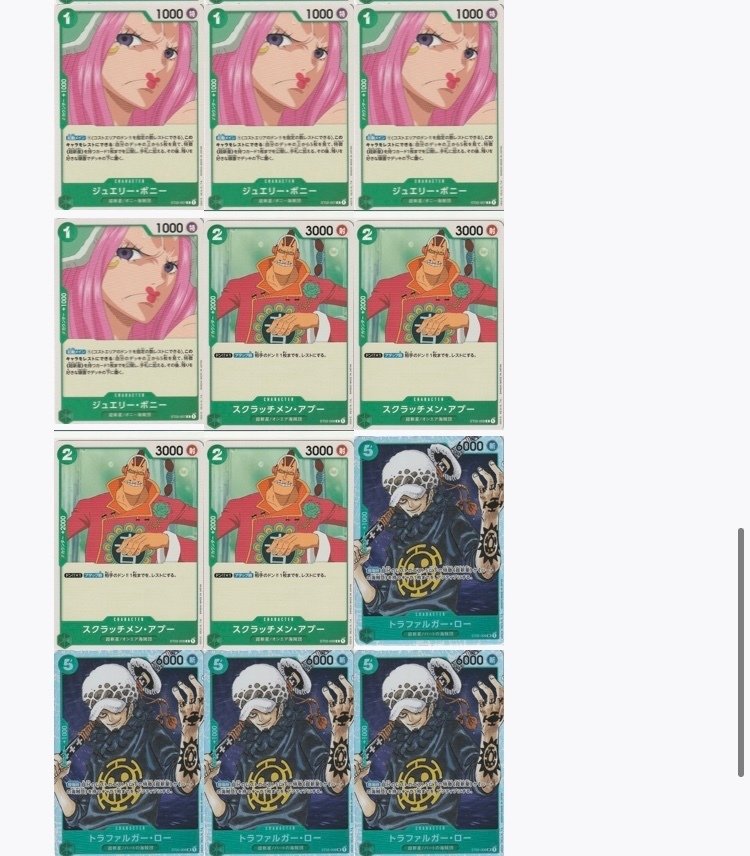

2.デッキレシピ・各カード解説

まずこのデッキですが非常に自由枠が多いです。時期による流行り廃りで詳細な構築は流動的に変化していくと思われるので、ここでは構築する際に確定で採用する確定枠のみの解説とします。

残りの自由枠、現在自分が使用している構築の解説については後の章で解説します。

確定枠はこちらです。

《ユースタス・キッド》

キーカードの1つでありこのデッキが目指すメインプランです。

遅くとも6ターン目にはゲームに絡めたいため最低でも2枚は採用する必要があると考えます。

そのコストと性質上2回出すことはなく1枚引けばいいのでマリガンのキープなども考えると4枚入れる可能性も十分あります。

ドンでバフできる都合上出したターンにレストしてしまうとほぼ取られてしまうため出したターンに効果を使うのはやめましょう。例外として”自分のブロッカーの数=すでに相手の場にいるパワー5000以上のキャラの数+1”の場合は出したターンにレストします。

先ほど少し触れましたがこのカードを攻撃するにはパワー8000が必要であり、リーダーに3枚ドンを付けると残り7で、5000以上のパワーを持つキャラを2体まで攻撃に参加させることができます。

なのでブロッカー2体以上は最低限必要になります。1000カウンターが1枚手札にあればブロッカー1体は必要なくなります。

パワーが7000以上あるキャラがいる場合相手側の攻撃するハードルが一気に下がるのであくまでも大体の基準として覚えておきましょう。

『トラファルガー・ロー』

このカードの存在でこのデッキは成り立っているため固定枠で4枚です。

登場時の効果がメインとなるため7コスト以上ある際にプレイすることが多いです。

戻したい対象はレスト状態のキャラで、そのほかには登場時の効果を再利用したいキャラ(キラー、イゾウなど)を戻すこともあります。

出す候補としては、低コストブロッカー、ボニー、プロモキッドなどがあります。

プロモキッドは盤面が勝っていて攻めたいタイミングで出します。それ以外の場合は基本的にブロッカーを出しておくのが安定です。

出す方の効果は基本的に高いコストのキャラを出す方がお得なので、気持ち良くなりたいがためにボニーを出し入れするのはやめましょう。

ボニーはアドバンテージは稼げますが最終的には打点にも守りにも使えないためその場で必要なものは何かを見極めた上で適切な選択をしましょう。

このカード自体のパワーが高いため横にブロッカーが2体以上並んだ後は攻撃に参加できます。もう1人の僕(スターターロー)の効果対象であるため、攻撃した後にスタンド状態に戻したり再度攻撃することも可能です。割と攻撃に参加するカードであることを頭に入れておきましょう。

『トラファルガー・ロー』

スターターに入ってる方のローですね。

効果の対象となるキャラがどれだけ入るかで採用枚数が大きく変わるため固定枠は2枚としてます。

例えばスターター環境のようにウルージやドレークの中型打点を並べて殴ることをコンセプトに組んでいる場合は4枚にしたほうがいいです。

逆に中型打点の採用枚数が少ない場合は効果の対象が場に出るターンがかなり後になってしまい、序盤に引いたこのカードをうまく使うことができなくなってしまいます。そのためこのカード自体の枚数も絞るべきです。

以上がこのカードの採用枚数の決め方になります。次は主な使い方を説明していきます。

基本的にはアタッカーをスタンドさせてもう一度攻撃という使い方です。これがシンプル且つ1番強いからです。

あとは効果を使ったボニーをスタンドさせることで再度効果を使ったり、もう1人のローをスタンドさせることでブロッカーとしての機能を復活させたりなどがあります。

8コストのキッドは効果の対象外なので注意しましょう。

このカード自身もパワーが6,000あるため効果によって攻めた次のターンも高い火力を出せることが強力です。

『ディエス・ドレーク』

その効果により出たターンに相手のキャラを除去できるため確実にテンポを取れる非常に強力なカードです。

対象が4コスト以下なので環境に何が多いかによってパワーが変わる点、緑は5コストの強力なカードが多く手札で渋滞しがちな点、などから固定枠は2枚としています。

効果の強力さに加えて、パワーが6000あるため積極的に攻撃に参加できるなどカードパワー自体はかなり高いのであまり枚数は削らない方がいいと思います。

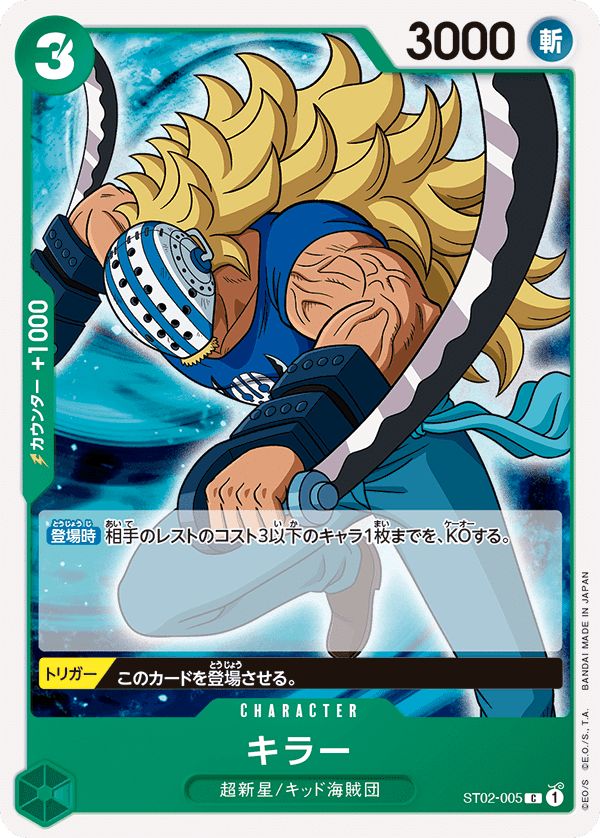

『キラー』

2コストのブロッカーです。

低コストブロッカーということで取り回しがしやすい上、このゲームではかなり貴重なドロー効果がなぜかついているので4枚が固定枠になります。

ドンによるバフのシステムの都合上攻撃する際のパワーラインは青天井で、カウンターによるガードが及ばないラインにまで簡単に上げられるため、パワーに関わらず攻撃を止められるブロッカーの存在はかなり強いです。

上の項でブロッカーは奇襲性がないと述べましたが裏を返せば、見えてることで確実にケアしないといけない、存在となります。

パワーを上げすぎるとどうせブロッカーに止められるためコストの無駄遣いになり、逆にあげるのが足りないとカウンターにより止められてブロッカーが次のターンも残ってしまう、といったようにパワーの調整の際に考えることが増えます。

そして大抵の場合はカウンター1枚で止められないラインまで上げて攻撃してくるのでブロッカーという存在は手札2枚相当の攻撃を止められていることが多いです。

こういった理由からブロッカーというのはとても強力でそれにドロー効果がついているこのカードは4枚確定でいいと思います。

『ジュエリー・ボニー』

このカードでどれだけアドバンテージを伸ばせるかというのが腕の見せ所になります。

1コストであるためどんなときでも場に出すことができ効果にかかるコストも1と低いため簡単に効果を使うことができます。しかし効果を使うとレスト状態になるため攻撃によって簡単に除去されてしまいます。

相手視点除去が最優先となるためある意味ブロッカーよりもライフを守れるカードといえます。

しかし肝心のボニーのパワーが1000しかないためどんなキャラにも攻撃されてしまい相手の場にあまっている2000ぐらいのパワーのキャラに役割を与えてしまいます。

横にブロッカーをそえるなどして効果を2回以上使えるように工夫しましょう。

初めてこのデッキを使った人にありがちなのが後攻1ターン目にこのカードをプレイしそのまま効果を使うことです。これではせっかくのボニーが1枚しかサーチできず、おおよそ通らないであろう先行2ターン目のリーダーの攻撃が有効なものになってしまいます。相手視点は何も失うことなくキーカードであるボニーを処理できているのでアド以外の何者でもありません。

プレイするのはいいですが効果は絶対使わないようにしましょう。

『カボネ・ベッジ』

1コストなので余ったコストで場に出します。

キラーと違ってほかに効果はありませんが1コストさえ余ればブロッカーをプレイできるというのはそれだけでとても強力なのでこのカードも固定枠で4枚です。

性能があまりにもシンプルなので変わった使い方などはありません。

ブロッカーの役割、使い方などは先程キラーの項にて述べたとおりです。

『磁気弦』

緑の最強カウンター・トリガーです。

デッキの性質上4000のカウンターというだけでかなり評価が高く、それに加えて効果も強いので固定枠で4枚です。

このカードの影響で相手視点だとキャラから攻撃するという場面が多くなる(リーダーから攻撃してこのカードを撃たれたら損失が大きいため)のですが当然毎回このカードを打つわけもなく、見えてないカードをケアするために相手はキャラで攻撃する機会が増えます。

そうなった際にこちらは相手のキャラを攻撃で処理できるためアドバンテージのレースで優位にたてます。

ここまでは打たない前提で話をしたので、次は打つ場合の話をします。

ケアするためにキャラから攻撃すると言いましたがこのゲームではほぼ攻撃に参加しないキャラが存在します。

それが『ブロッカー』です。

当然相手としてもブロッカーをレストされないようにケアしてプレイしますが、どこかでリーダーのキッドの連続攻撃をケアする必要があるので必ず場に出てくるタイミングがあります。

そこがこのカードを打つタイミングになります。

なのでこのカードは引いた場合でも使うまでに『溜め』が必要なカードになります。

ライフを受けることを嫌って雑に使わないようにしましょう。

ここまではカウンターの効果についてはなしましたがトリガー効果も強力です。

カウンターの効果と違いコストの制限がないため確実に一回攻撃を止められます。これにより相手は常にリーサル計算にこのカードの存在を入れる必要があり、常に安全マージンを確保して殴らないとこのカードをトリガーされる=負けとなってしまいます。これに関しては相手がケアしてもしなくても刺さる効果でかつケアしていない場合は即死級のクリティカルヒットになるため知らない人ほど被害が大きくなります。

ここまでが個人的な固定枠となります。

枚数にすると26枚と、ギリギリデッキの半分が埋まる程度です。

残りの24枚は環境によって大きく変化します。

3.現在の構築

こちらが現在使用している構築です。

まずこの構築に至った経緯から話していきます。

緑単キッドはそのカードパワーの高さから極端に不利なマッチアップはないと考えています。

現在の環境は全部で12種類のリーダーが存在しますが、環境で見ないのは赤単ルフィ、赤緑ルフィ、青単クロコダイル、紫単キング、ぐらいなものであとのリーダーは一定数環境で見かけます。

そうなった時に極端に不利なマッチアップがなく安定した勝率が出る緑単キッドはデッキの選択肢としてかなり好感触でした。

事実大会シーンでも第1週に行われた大型大会では1位であり、シェアもトップでした。

デッキ選択が決まったところであとは構築の方針をどうするかです。

前述のように自由枠が多いデッキのためメタ的な構築に仕上げることも可能ですが、今の環境ではそこまで極端な相性不利が存在しないためまず考えたのは自身のデッキの強みを伸ばすことでした。

メインの勝ち筋となる8コストキッドのプレイに成功したら絶対に勝てるような構築を目指して構築するとなると、イベントの枚数を増量して相手の攻撃を手札一枚でいなし続けるというのがいいという結論になりました。

そのため桃源白滝は最大枚数の4枚、メスは白滝と比べた時にパワープラス以外の効果によって得られる恩恵が皆無で、トリガーとしても期待値が高くないことから0枚にしてその分2000カウンターを増やすこととしました。

カウンター2000は、効果が強いイゾウ、超新星ネームのアプー、何もないペポの3種類です。

何もないペポはさすがに採用を確定できないのでとりあえずその他2種を入れます。

そうして白滝イゾウアプーが各4枚投入されました。

これ以上にキッドの強みを伸ばそうとするとキャラとしての強みがほぼないペポまで入れることになるためペポは保留枠としてまずは採用をみおくります。

次に環境的にシェアが多いデッキに対するメタカードを採用していきます。

今の環境でシェアが多いのは、緑単キッド、赤単ゾロ、紫単カイドウですが、前2つが比較的低コストでの展開を中心にしているためそこに焦点をあててカードを採用していきます。

まず採用候補に上がったのがトリガーという上振れの要素であり、決まった際のリターンが大きい3コストキラーです。

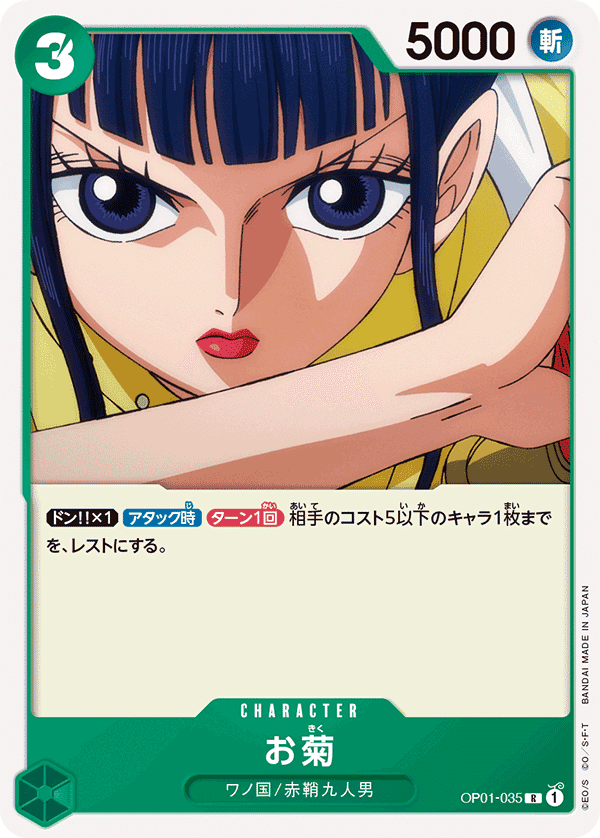

それに加えてこちらから展開を崩しにいけるお菊ネコマムシを採用しました。

あとは細かい枚数を調整して現在の形となりました。

それでは各カードの解説に移ります。

固定枠のカードは上の項で解説したので省略します。

『お菊』

効果により6000でリーダーを攻撃しつつ相手のキャラをレストにできるため、1コストで高いコストパフォーマンスを発揮します。

攻撃時の効果の処理がブロック宣言より前なためブロッカーを対処しながら攻撃するといった芸当も可能です。

これだけ聞くとかなり攻撃的なカードに聞こえますが、このカードの真価は”相手のリソースを削りながら面の処理を同時に行えること”にあります。

相手のリソースを削るというのはリーダーに6000で攻撃する事で手札2枚又は2000カウンター1枚を使わせることができるということです。

面処理をするついでにリーダーを攻撃しているだけなので通ってくれれば儲け物です。

こんな感じで場に残れば残るほどアドバンテージを伸ばせるカードなのでカウンターを使って積極的に守っていきましょう。

3コストでパワーが5000ある代償としてカウンターがついていないのでひいた際は積極的にプレイしていきましょう。

ブースターのローから出せるカードとしてはかなり強い部類に入るためブロッカーを出す必要がない場面ではこのカードを出します。

やればやるほど強いカードだということを実感させられるので正直このカードも固定枠になると思います。

『キラー』

トリガー要因での採用です。確率を上げるために最大枚数の採用となります。

パンクギブソンは相手の打点計算を狂わせる効果がありますが、こちらは既に攻撃した打点を減らすため、同じトリガーでも役割が違います。

トリガーとして強いのは赤対面で、このカードにより攻撃した相手キャラをKOすることができ、パワーが3000あるため1ドン付与すると大抵のキャラを攻撃で破壊できます。

こうして中盤の面のやりとりをこのカードに任せることができ、リーダー及び他の打点のあるキャラが相手のリーダーに攻撃できるようになります。

このゲームの”カウンターでライフを守る”という性質上、基本的に攻撃する側の方が手札に余裕ができるためこのカードのように攻められている状況を切り返すカードは必要だと感じフル投入しました。

腐っても1000カウンターが付いているのがいいですね。

手札からプレイすることは赤以外にはほぼなく、パワーが3000と決して高い数値ではないためこのカードがそのあと戦闘に参加できず相手のキャラを一体倒しただけのカカシになってしまう可能性が高いからです。

3コストでこのカードをプレイすることは相当なテンポロスに繋がってることを頭に入れた上で必要な場面でのみ出しましょう。

僕自身効果が使えるタイミングだからと適当に場に送り出したキラーがゲーム終盤までこっちをみているという体験が何回かあって、こいつは手札からプレイするカードではないんだなと痛感しました。

『イゾウ』

カウンター要員兼面の取り合いを有利にするカードです。主となるカウンター要素に加えて効果もかなり使いやすいため文句なしの4枚です。

このカード自身のパワーが3000と決して高いとは言えない数値なため、場に出してもブースターのローの効果で手札に戻すことが多いです。

このカードが攻撃に参加することはほぼありませんが、緑相手はボニーやもものすけのようなシステムキャラを処理するという役割があるため盤面に維持することが多いです。

今は採用していませんがモモの助でサーチできるため非常に優秀なカードと言えるでしょう。

『スクラッチメン・アプー』

サーチできるカウンター要員なので4枚採用。

マジで場に出したことはありませんが紫相手だと起きている1コストをこのカードで寝かせることでボロブレスをケアできるため暇な時に置いておくといいかもしれません。

あまりにも影が薄く相手がテキストを読んでもボロブレスのケアに使われるなんて想像もできない可能性があるのでほんとに暇な時に出しましょう。

『ネコマムシ』

効果はとても評価していますが比較対象のイゾウがあまりにも強く枠が捻出できなかったため2枚採用。

イゾウに比べて効果対象が1コスト下がりましたが特に問題はありません。弊害が出るのは青と紫相手ですが今回は赤と緑を見た構築のためこのカードを採用しています。

3コスト以下を攻撃する最低のパワーラインはあるので赤単相手は積極的にプレイして面を取りに行きます。

イゾウとの最大の差別化は先行3ターン目で3コストキラーと合わせて出せることで、確実に相手の打点を減らすことができます。

後述の対赤の際にブロッカーを早めに出さないというプレイも、このセットがあれば逆に早めに出す、といった風にチャンスを生み出すことができるため重宝します。

調整次第で枚数が増える可能性の高い1枚です。

『桃源白滝』

コストパフォーマンスは2000カウンターに劣るものの、付随効果とトリガーが強いため4枚採用です。

まずこの効果でスタンド状態にしてもそのバトルは行われるので好きなキャラを守れるカードではありません。緑だけそんなカードが配られてたら終わってます笑

しかし使い方は多岐に渡り、リーダーのパワーを上げつつキャラをスタンド状態にして守る、ブースターローでブロック宣言からこのカードを使うことで攻撃を止めつつブロッカーを復活、など相手はこの一枚を意識するだけでかなり考えることが増えます。

なぜ強いイベントに強いカウンターがついているのかわかりませんがカウンター効果も優秀です。攻撃してきたキャラをそのままKOすることで返しに処理する手間が省けます。

似たような効果のキラーと合わせて8枚体制なので結構トリガー率は高いです。

以上でデッキ解説は終了です。

続いてはこのデッキをプレイするにあたって意識すること、プレイングについて解説していきます。

4.プレイングについて

最終的なプランとしては8コストキッドを用いたエクストラターンを目指すというのは前提ですが先行と後攻では中盤に意識することが結構違います。

まずはそのプランの違いから解説していきます。

・先行の場合

まず先行では早期に殴り切りキッドを使わないパターンが存在します。

これは先行は先に攻撃できることを活かして2ターン目からライフを削るために攻撃をし続けるプランです。

このプランは4ターン目(7ドン)がターニングポイントで4ターン目に相手のライフ及び手札の状況にあわせてその後のプランニングを変更できるため柔軟性が高いのが特徴です。

カードをプレイするためのコストをブロッカーやカウンターのプレイの最小限に抑えそれ以外のコストを全てリーダーの攻撃のために回します。

具体的な動きとしては

・1ターン目 ベッジプレイ

・2ターン目 リーダーに3ドンつけて攻撃

・3ターン目 リーダーに2ドンつけて攻撃した後リーダー効果でもう一度攻撃

・4ターン目 リーダーに2ドンつけて攻撃した後リーダー効果でもう一度攻撃して残りの2コストでブロッカーかカウンターを構える。ベッジをもう1枚引いている場合はリーダーに3ドンつけて攻撃。

4ターン目にして7000で4回、8000で1回攻撃できるためキャラによるカウンターでは受け切ることができず、ブロッカーもしくは2コストのイベントで受けるしかライフを守れる方法がありません。

もし攻撃が4回通っていたら次のターンで決めれる可能性もあるほど前のめりな動きになります。

現実的にはさまざまな手段を用いて攻撃を止めてくるので2回程度が関の山です。そうなったときに重要になってくるのが相手の手札の枚数で、7000を止めるにはカウンター値にすると3000必要となるため最低でも手札が2枚減ります。

こうして攻撃を防ぐためのカウンターで手札を切った後に手札が3枚以下になったらそこからはライフを取りに行くのは一旦止めてキャラを展開するのにコストを使いましょう。

このゲームでは手札を増やす効果がかなり貴重で相応のコストを払って1枚手札に加える程度です。

そうなったときに一度手札が3枚になるとダメージを受けない限りは増えることはなく逆に2枚以上使ってしまうと減る一方です。そうなるとイベントでのカウンターをしても手札がなく攻撃を受けて手札を増やす必要があります。そのラインが手札3枚だと考えています。

なのでこのラインに到達した時点で場に打点を溜めて一気にライフ詰めにいくプランに切り替えます。

逆に手札を使うことを嫌ってライフで受けてきた場合はリーダーの攻撃だけで削りきるプランに移行できるのでガンガン攻撃していきましょう。

しかしこのプランの場合も全くキャラを出さないという訳ではなく、キャラをだして場に打点を多少出した方が後続ターンの攻めが楽になるのでキャラを少しづつ出していきましょう。

例:9ドン時 9000リーダー攻撃+5コストキャラプレイ など

・後攻の場合

後攻では基本的にプランは

『ライフを守り8キッドによる制圧』

を目指してプレイします。

後攻の強みとしてドンが1多い状態でスタートすることがありますが、8コストのキッドは4ターン目に出すことができこれは先行では出来ない芸当です。

加えて後攻では先行と比べた際に、相手がプレイした場のカードを処理する展開(後手に回る状況)になる場合が多いです。

もちろん相手の場を無視してリーダーによる攻撃をすることは可能ですがそれだと相手の場にキャラがどんどん増えてしまうのでこちらの攻撃のスピードが相手のスピードを越えることはありません。

そうなると必然的にこちらのライフが減る方が早く、ライフが減ってくると盤面処理に回らざるを得ません。それならば最初から盤面処理を徹底してメインプランである”キッドの成立”を狙った方がいいという判断になりました。

具体的にはどうやって盤面を処理していくのかというと

これらのカードを軸に相手の場を崩していきます。

・イゾウ

プレイした瞬間に効果を使えるためすぐに崩さなければその後の展開に支障が出るカード(処理の緊急性が高いカード)に対して使用します。

例:ボニーのような置物でアドバンテージを稼ぐタイプのカードなど

そうじゃないキャラの処理は基本的に他2枚に任せます。

というのもイゾウ自身パワーが低く場にプレイしてもしばらく案山子のように場にいるだけという事象が頻発します。キラーと同じ理論ですね。

・お菊

最優先で場に出すカードです。

後攻2ターン目に出した場合、先行3ターン目の最大コストである5コストのキャラを効果でレスト状態に出来るため一方的に処理出来ます。

そうなると次のターンとなる先行4ターン目では、相当コストの大きいキャラを出さない限りは一方的に処理される展開が続いてしまうため、相手はお菊を処理するためにリソース(ドンでバフ・処理札のプレイなど)を消費することになります。

こうなると自分は後攻4ターン目で安全にキッドをプレイ出来る隙が生まれます。

といった形でお菊のプレイからキッドのプレイまで綺麗に繋がるのでお菊は最優先で場に出しましょう。

・磁気弦

カウンターにより相手のキャラをレストにしつつライフを守れます。相手がキャラで攻撃してきている場合はキャラが2体レストの状態となり、リーダーが2回攻撃出来るこのデッキでは場にキャラがいない状態でも2体までは処理することができるため磁気弦は優秀なカウンターと言えます。

この効果はデッキコンセプトに非常にマッチしており、2コストながら高いパフォーマンスを発揮するカードとなります。イゾウの項にて軽く触れましたが処理の緊急性が低いカードは基本的に磁気弦で処理します。

各対面などのプレイングなども書く予定でしたがフラグシップバトルで使わなかったのでここまでとなります。途中まで書いたものをそのまま消すのも勿体無いので供養しようと思います。

ワンピースカードは始まったばかりのゲームでnote文化というのはまだそこまで盛んではない中わざわざ読んでくださりありがとうございました。

9月には大型大会も控えているためまた調整したデッキのnoteなどを書くと思います。noteの方でフォローしていただくと記事を更新した際に通知がいきますのでよければフォローお願いします。

では。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?