【シャドウバースエボルヴ】コントロールビショップ 【徹底解説】

今回はシャドウバースエボルヴのデッキ紹介・解説です。

0.はじめに

今回は初めてのシャドウバースエボルヴの記事ということで、記事の流れから説明していきます。

紹介の流れとしては、

デッキ解説→基本プレイ・マリガン→各クラスごとのプレイ

という順になります。

1.デッキ解説

デッキ枚数は40枚で、フォロワー20、スペル7、アミュレット13の構成です。

デッキコンセプトは、

『クラス特有のボード処理能力を活かしてロングゲームに持ち込み、《スカルフェイン》を用いて一気にバーストダメージを出す。』

ことです。

フィニッシャーを出し越えれるか、とドヤ顔で眺めるその姿は『後方腕組みおじさん』そのものです。

そのためボードを処理することを重視した構築となっています。EPシステムの存在から 3ターン目で強力な進化フォロワーによる捲りが成立するためアグロ対面でもロングゲームに持っていくことができます。

メタゲームがしっかり固まっていない現環境においては、自分のデッキコンセプトをしっかり固めやりたいことを安定して通せる構築の方が勝率が安定すると思っているためこのような構築になります。

それではカード解説に移ります。

フォロワー 20枚

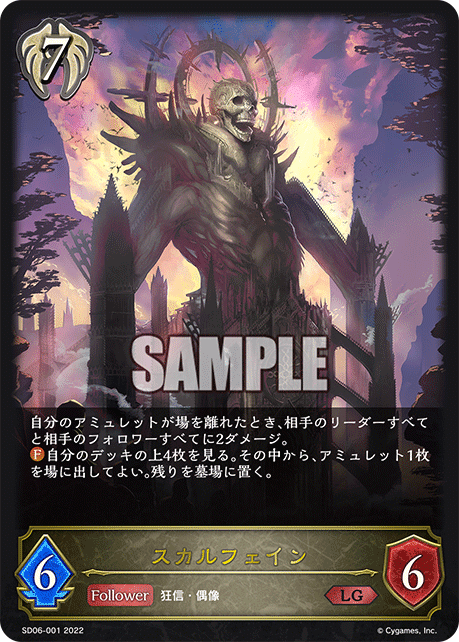

スカルフェイン

このデッキにおける二大フィニッシャーです。

バーン効果がボード、フェイス両対応なため効果を起動させているだけでマウントがとれます。

ファンファーレ効果も非常に優秀でこのデッキにおける中盤戦(8、9ターン目)では高い確率でアミュレットを置くことができます。

二対を置いた際のボードスタッツはとんでもないことになります。

基本的な使い方は8、9ターン目にプレイしてアミュレットを2枚破壊してボードを一掃、6/6という高スタッツによる次ターンの生存、自身の6点と合わせたワンショットキル、という流れになります。

アミュレット1枚につき2ダメージで、出たターンは基本的に2回アミュレットを破壊するため4ダメージ、次ターンでは自身の6点に加え、8・9コストが丸々使えるため2回以上アミュレットを破壊できることが多いです。

そうなると《スカルフェイン》を除去できなかった場合14点ものダメージが顔に飛んできてほぼ死ぬことが多いです。

つまり《スカルフェイン》の除去に失敗=ゲームの敗北となるのです。

体力6というのはこのゲームにおいて非常に大きい数値であり、確定除去以外でカード1枚で取ることはほぼ難しいと言えます。

このゲームの確定除去は基本的に4コスト以上に設定されており、《スカルフェイン》を破壊しつつボードマウントを取ることができるカードはほぼありません。

そのため一度効果でボードを一掃した際の展開が非常に良く、確定除去+4コスト相当の動きしかできないためボードマウントを取り返されるということはほぼありません。

バーンカードを2枚使いこのカードを処理した上でフォロワーを展開しようとすると手札を大きく消費することとなり、こちらはカード1枚でアミュレットを増やしつつ相手のボードを一掃しつつ相手の手札を枯渇させている計算となるため無茶苦茶な量のアドバンテージを獲得できます。

そうなった際に2体目の《スカルフェイン》を展開したり《ルシフェル》をスタンド状態でおくことで再びマウントを取って除去しなければ負けという状況を作り出すことができます。

これがこのデッキにおける大筋の勝ちパターンであるため《スカルフェイン》《ルシフェル》の二大フィニッシャーは最大枚数積んでいます。

《ルシフェル》

このデッキにおける二大フィニッシャーです。

このカードの主な使い方はスタンド状態で置き、体力を回復して相手のリーサルをずらしつつ、次ターンの進化アタック+バーンで12点をフェイスに叩き込む、というものになります。

対のフィニッシャーとなる《スカルフェイン》と違い7ターン目に置いて機能するカードなため、《スカルフェイン》の前座として非常に優秀です。

また出したターンに進化することで即バーン効果を使用することができ《スカルフェイン》を用いたリーサルのハードルを低くすることができます。

守護を持っているのも非常に優秀で、ランプドラゴン相手に回復+守護でリーサルをどんどんずらせます。

《スカルフェイン》よりも高い体力の7という数値は、より除去を困難にさせます。

このゲームの基本バーンダメージである 3点を2回使っても除去することが不可能で、スタンドしているこのカードを確定除去以外で取るのは至難の業です。

そうなるとこのカードに確定除去を使用することとなり、前述のようにボードマウントを取り返されることがないため次ターンの《スカルフェイン》で再度マウントを取ることができます。

7ターン目に引きたいカードではありますがキープできるコストではないため最大値まで積んでいます。

進化後はフィニッシャーとしての運用がメインとなるため1枚のみの採用ですがエクストラが10枚じゃなければ2枚目を採用したいです。

《ジャンヌダルク》

中盤におけるボードの取り合いの際に輝く1枚です。

ファンファーレで2点、進化で更に2点、AOEをかませます。このデッキが横並びするデッキに強い所以はこのカードにあります。

後攻だと5ターン目に進化可能なため大抵の盤面は吹き飛ばせます。

体力をバフする効果も優秀で、あちらがボード処理を怠った場合こちらのスタッツ合計が凄いことになります。

体力2プラスというのはかなり大きい数字で2コスト相当の働きをします。5、6コスト帯でこのカードのバーンを耐えうる体力を持つカードは総じて攻撃が低めに設定されているため、バフされたフォロワーで一方的に破壊できることが多いです。

強力なバーン効果ですがファンファーレのバーンだけで十分な場合も多く、4コストでのポンおきも次ターンの進化の圧が強いです。

EPを使っても5コスト使用しないと参加できないこともありゲーム中に 3回必要になる場合はほぼ無いため進化後は2枚のみの採用です。

《鉄槌の僧侶》

進化時の効果と合わせて2面処理できるため序盤のボードのやり取りの際に活躍します。

似たような役割をもつ《ジャンヌダルク》と比較すると、

・元・進化のコストが軽い

・除去が消滅

といった点が違います。

特に大きいのがコストが”3コストである″という点です。

原作と違いこのゲームでは進化は1ターン目からでも可能(現在のプールは最速2ターン目)であるため、ゲーム版よりも1ターン早いタイミングでこのカードを進化させることができます。(先行4ターン目・後攻3ターン目)

後攻3ターン目のこのカードのバリューは非常に高く、 3コストの基本スタッツが3/3+どちらかに1となるため大抵の3コストフォロワーを消滅させた上でアクトしているフォロワーを上から捌けます。

アグロが1、2、 3、と1枚ずつフォロワーを展開してもこのカードにより、2、3コストのフォロワーが消された上、4ターン目にこのカードを上から取るフォロワーを展開することは難しいため一気にテンポを落とすことになります。

このように 3ターン目の進化が非常に強力に設定されているため、走るデッキが安定して火力を継続するのは難しいです。

後手の際はほぼどの対面でも3ターン目に引いていたいカードなため3枚です。

逆にゲーム後半ではあまり活躍できないことも多いため進化は2枚の採用に抑えています。

《ガーディアンシスター》

このゲームにおける3ターン目の進化の強さは先ほどの説明でよくわかっていただけたと思います。

そんな 3ターン目に進化できる枠としてこのカードを採用しています。

ファンファーレ効果が非常に優秀で、進化後が体力5になるため同コスト体の進化フォロワーを一方的に取ることができます。

そのため後手 3ターン目も優秀なカードですが先行4ターン目に真価を発揮するカードとなっています。

加えて守護を持つこと、進化時回復の効果も優秀で、リーサルを大きくずらすことができます。

進化が前提のカードパワーであり、多面処理ができるわけではないので《鉄鎚の僧侶》と比べるとパワーは1段階下がるため進化前・後共に2枚採用としています。

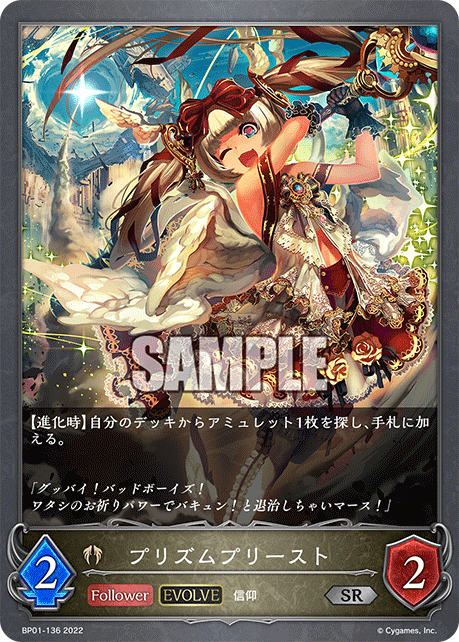

《プリズムプリースト》

進化効果により好きなアミュレットをサーチできるため、デッキの安定感を上げてくれる1枚です。

サーチ効果持ちがいるクラスはいまのところロイヤルウィッチビショップだけなので、これだけで構築における大きなアドバンテージとなります。

先行では1ターン目にプレイ、2ターン目に進化という流れで使用します。後攻では対面のクラスによって1ターン目におくかどうかが変わりますが、まだテンプレート構築が固まっていない現段階では2ターン目まで温存してEPを使い出したターンに進化するのが定石です。ロイヤルは2コストの除去スペルはまず採用しないので1ターン目にプレイして問題ないです。

1ターン目にプレイした際に各クラスに存在する2コストの除去スペルで処理されてしまう可能性が存在します。

先行でこのカードを処理するために除去スペルを撃ってくれるというのは、先行で元々少ない手札を消費してくれること、フォロワーを展開せずに2ターン目を終えているためテンポロスが激しくロングゲームに持ち込みやすくなる、というアドバンテージを獲得できる行為です。

しかしそれよりも”手札に合わせたアミュレットをサーチする”という行為により得られるアドバンテージの方が大きいと感じているため現段階では2ターン目にプレイする方が確実に勝率に直結するプレイだと考えます。

サーチ効果では《聖なる願い》をサーチしてリソースを増やすもよし、《死の宣告》をサーチして3ターン目に大きくボードの有利を作るもよし、《二対の炎》をサーチして4,5,6ターン目の動きを円滑にするもよし、とまさしく万能の効果です。

逆に万能過ぎる故にこのカードのサーチ効果で誤った選択をした際の勝率の下がり方は凄まじいです。

このサーチ効果を軸としたボードコントロールをすることも多いためこのデッキの楽しさと難しさが詰まった1枚となっています。

相手のビショップへの理解度が上がれば上がるほどこのカードに感じる驚異の度合いも大きくなります。

このカードをあえて進化せずにおくことで返しの相手の思考を制限することに繋がりこのカードへの除去にリソースを割かせることで相手のリソース・テンポを乱すというプレイが成立します。

その際このカードは余った1コストで場に置き相手に無理矢理処理させるだけで、コスト面・カード消費面双方で大きなアドバンテージを獲得できる計算となります。

といったようなプレイで使うことも多く1コストという最小値のコストから引いた際にプレイできない状況はほぼないに等しいため、釣り交換用で1枚使うことが多く、3枚目まで進化することがないため進化後は2枚のみの採用としています。

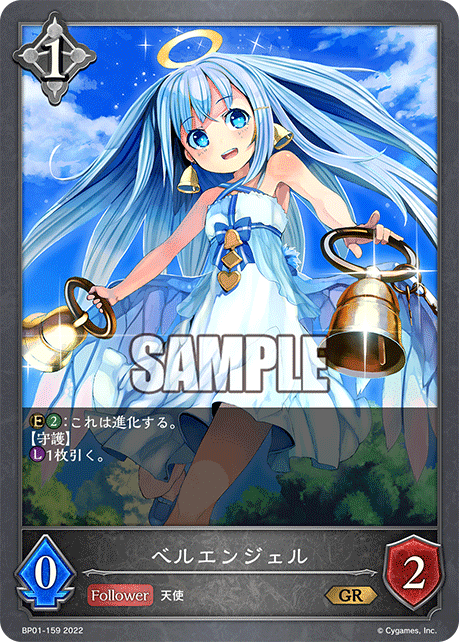

《ベルエンジェル》

低コストの守護フォロワーなので余ったコストで適当に守護を貼ることができます。

ラストワードも非常に優秀で、軽コストカード特有の手札消費の荒さをカバーしています。

スタッツが0/2 とお世辞にも高いとは言えませんが、バーンで破壊されても最低限の役割は果たしており、上から取られることに関しては、ビショ特有のボード処理能力の高さでカバーできるので対して問題ありません。

進化は一応1枚採用していますが他のカードの方があったら勝てるのにという盤面は多そうなので交換候補です。

スペル 7枚

《漆黒の法典》

ビショップの2コスト除去スペル枠のカードです。

今作はゲーム版に比べるとコストに対するスタッツが上昇しており、無数のフォロワーに対してこのカードが当たるのは序盤(4ターン目まで)になります。

明確に当てたい対面は託宣が回ってないドラのアイラとアグロロイヤルの2、3コストフォロワーぐらいなので現状そこまで必須なように感じなく枚数を減らしています。

環境に合わせての調整枠になると思います。

《破邪の光》

スタッツに関係なく除去ができる上体力を回復できるため疾走で顔を詰めてくる対面にめっぽう強いです。

コストは軽いため序盤で引いて腐ることはないですが、相手ターンに打つためには4コスト残してターンを返す必要があり相手にこのカードの存在が透けてしまいます。そうなった際に中盤戦にこのカードを打つために明らかにおかしい挙動をするターンが発生してしまい、相手が警戒して細かいコストのフォロワーを横並べして場合余ったコストが無駄になってしまいます。そのため中盤に無理矢理コストを残して打つカードというよりは、終盤で守護+このカードで構え守護を無理やり越えようとした際の相手の動きにあてるという打ち方のほうが理想的です。

フィニッシャーを引いてる場合はこのカードを使うことなくゲームが決まることも多く、フィニッシャーまでの繋ぎのカードというイメージで必ず引かなければいけないわけではないので2枚の採用に留めています。

先程少し触れましたが4コストを残すことで相手の低コストの横展開を誘うことができます。このデッキの5コストには次紹介する《テミスの審判》が存在するため、あえてそういったプレイにより横展開をさせる場面というのも存在します。

また序盤に4コストを余して

《テミスの審判》

確定の全体除去でビショップというクラスを選択する理由にもなり得るパワーのカードです。

5コストというコスト調整は絶妙で、早過ぎず遅過ぎずコントロールの要として機能する数値になっています。

アグロ相手には5コストまで耐えればという指標になり、ミッドレンジ相手には中盤に守護でライフカットをしつつ相手の面が広がったところに当てることでハンドアドバンテージで差をつけ、コントロール相手には大型フォロワーを小型とまとめて吹き飛ばせるため、序盤中盤終盤隙のないカードとなっています。

コントロールでデッキを組んでいるため自分の盤面のフォロワーは相手のフォロワーにぶつけることが大半で、暇になったら顔を詰める程度の認識なので巻き込んでしまうことになんの躊躇いもいりません。虎を破壊し過ぎると動物〇〇団体に怒られるので程々にしましょう。

フォロワーで殴って勝つというよりはバーンを絡めたワンショットがメインになるため文句なしの3枚です。

《夢想の白兎》

プレイする前と後で一番評価の変わった一枚です。

《スカルフェイン》の0コスト起動で使うイメージのカードで、終盤までに一枚引ければいい、程度の認識だったため二枚の採用に留めていましたが、このカードの本質は別のところにありました。

その本質とは

『顔を守ること』

です。

何を言ってるんだ?と思う方も多いと思うので細かく説明していきます。

大前提としてビショップの基礎知識が必要になるのでそれから始めます。

まずビショップというクラスは体力5以上のスタンドしているフォロワーをフォロワーで除去する術がありません。

というのも《鉄鎚の僧侶》は体力3以下しか消滅出来ず、《ジャンヌダルク》は進化と合わせても4点しか取らないからです。

そうなると体力5以上のフォロワーが出る=顔に5点もらうor確定除去を使わされる、の構図が出来てしまい確定除去の強い使い方ではありません。

かといって顔への5点を許容してしまうと一気にリーサルラインが下がり簡単に走りきられてしまいます。

そこでこのカードが重要となってくるのです。

アクトさせることで除去は一気に容易になり確定除去を温存しつつボードを返していけます。

というわけでこのカードを使うことで本来除去できないフォロワーを除去することができ、顔を守ることに繋がるのです。

またおまけの効果も一応使えないことはなく、疾走をもたないクラスであれば十分に機能します。疾走持ちのクラス相手だと10コストを使ってボードを処理してもそのまま走られて死ぬことがあるのであまり信用できません。

現在の裁定だと相手にフォロワーがいないと破壊できないので注意です。

《聖なる願い》

このデッキのリソースの要です。

コストは3必要とはいえ1:2交換出来るのは非常に強力で、ボードを処理した後余ったコストでドローをしてキーカードを探しに行けます。

《プリズムプリースト》でサーチする第一候補であり、2枚目以降でもサーチする場合があります。

1コストで場におけるのも非常に優秀でコストのあまりで設置できるため引いて腐ることがありません。

0コストで破壊することができるのは《スカルフェイン》と非常に相性が良く、相手の盤面に依存せずに効果を起動出来るため安定してバーンダメージを伸ばしていけます。

このデッキはコントロールデッキなので相手の場にフォロワーがいないかぎりはこちらも面を広げる必要がなく、このカードのドローを優先します。

《プリズムプリースト》からこのカードをサーチし2ドローを行うと先行8ターン目までにデッキを14枚見ている計算となり、かなりの高確率で《スカルフェイン》にたどり着くことが出来ます。

逆にこのカードが絡まない試合はかなりリソースが細くなってしまい除去でどんどん手札がなくなっていくためトップ勝負になりがちです。

ただ除去しているだけでは勝てないのでフィニッシャーをひけていない場合は除去よりもドローを優先する場面があることは覚えておきましょう。

《白翼への祈り》

このカードはアミュレットでもっとも扱いが難しいです。

1コストで設置でき1コストで破壊出来るため、余ったコストを有効活用できます。

しかし1コストを相手の顔への2点に変える行為は強くありません。

というのもこのデッキでは基本的に7、8ターンまでフォロワーで攻めることはないので相手の手札にバーンカードなどがたまって行きます。そうやって相手の手札を腐らせることが出来るのもこのデッキのポイントです。

当然進化フォロワーで面を返すということは多々あり、そこでやっと相手のバーンカードが使うタイミングが出来ます。しかしこのカードを2ターン目に設置、起動してしまうとバーンカードが活躍する場面ができ、さらには体力3以上のフォロワーに関してはカード消費なく《ホーリーファルコン》を除去出来ます。

といったように序盤、中盤、のこのカードはただ相手の顔に2点ダメージを与えカードアドバンテージを損するカードでしかありません。

1コストという軽コストを活かして暇な時に設置、《スカルフェイン》の登場に合わせて破壊してバーンに合わせて疾走でダメージを伸ばす、という使い方がメインになります。

《スカルフェイン》の項にて述べましたが本体の除去が難しく、《ホーリーファルコン》にまで触れない可能性が発生し、次ターンにさらにダメージが出る可能性まで出てきます。

そのため終盤までに1枚絡められれば十分というカードであり、引かなくても《スカルフェイン》のファンファーレで捲れる可能性が大きいため、採用枚数は2枚で十分と考えます。

《死の宣告》

癖が強いカードなため扱うのにプレイが要求される1枚です。

このカードを設置できるタイミングは基本的に3回で、3ターン目のポンおき、5ターン目に《二対の炎》と合わせて2+3の展開、3コスト進化フォロワー+EPと合わせた3+3の展開、です。

このカードの設置に成功すれば、7、8、9ターン目のフィニッシャー置きの補助になるため展開が非常にいいです。

3コストでそのターンは何も生まないカードなため設置したターンのテンポロスが凄まじく適当に貼ると顔がとんでもないことになってしまうことが多いです。

盤面に合わせてサーチする役割が多く状況が整わないと使えないカードであるため2枚採用に抑えています。

《二対の炎》

コストパフォーマンスが凄まじい1枚です。

コントロールの要となるカードであり、このカードにより生成した虎をちぎっては投げ、ちぎっては投げ、といった展開で相手のボードを崩していき終盤戦まで持ち込むのがこのデッキの基本です。

基本は既に場にいるフォロワーに対して虎をぶつけるときにプレイしますが、ドローする札がなく特にやることがない時にプレイしておくことで盤面に圧がかけられるため引いたらほぼ腐ることはありません。

虎の体力が4なのもあいまってとりあえずで出した虎が生還することはまあまあ多く、場にためておけるバーンカードという認識でも使います。

この”溜め”のプレイはとても重要で、スタンドしているフォロワーが殴られないこのゲームにおいては必須のテクニックとなります。

どのクラスでも使う知識なので覚えておきましょう。

進化持ちフォロワーと違い派手な盤面捲りは出来ませんが堅実に返していけるのでプレイの優先度は高いカードです。

強力な反面、破壊に2コスト要求されるため《スカルフェイン》と合わせて使うのは難しいです。ファンファーレで捲れた際のリターンはかなりデカいです。

カード解説は以上です。

2.基本のプレイ

攻めは捨てろ

デッキ紹介の際に軽く触れましたがこのデッキはコントロールデッキであるため、決着ターンは8〜9とかなり遅めです。

逆に言えばそこまでもつれこんだ際に圧倒的なマウントを取ることができほぼ勝てます。

そのためプレイする際にも終盤にもつれこむ=勝ちを、ひたすらに意識しながらプレイすることになります。

ゲーム始めたての自分がよく負けていた際のパターンとして、アグロやミッドレンジのプランに行けると錯覚して無理矢理フォロワーを並べ押し込もうとし、結局相手の方が殴るためのフォロワーの質はいいので上から殴り返されそのまま負けるといったものでした。

それを続けた結果辿り着いたのがこれです。

守りに全集中することで相手の攻めを受け流し確実に終盤戦まで持ち込みます。

具体的なプレイでいうと、相手の場がガラ空きだろうとこちらからフォロワーを展開して攻めるということはせず、願いでドローしたり宣告をおいて相手の攻めに備えたりします。

ビショで勝てない人はまずここのプレイを徹底するようにしてみてください。それだけで格段に勝率が上がると思います。

次は各マナカーブ毎の動きを見ていきましょう

マナカーブ順代表プレイ表

序盤戦

1PP

初動なのでやれることをやるだけです。

・《聖なる願い》《プリズムプリースト》のプレイ

どちらも2ターン目にアドバンテージを伸ばすことのできるカードで引いている場合は迷いなくおきます。

PP 2

ここで《プリズムプリースト》を進化できれば一気に流れを掴めるターンとなります。

・《聖なる願い》の2ドロー効果起動

ドローを進めることで3ターン目以降の動きを整えます。

・《プリズムプリースト》の進化

好きなアミュレットをサーチできるため3ターン以降の動きに備え選択します。

この段階の基本的な優先度は《聖なる願い》>《二対の炎》>《死の宣告》で足りないものを持ってきます。

EPがある場合ここで使い《聖なる願い》を置いておくのも強力です。

中盤戦

このラインから一気に選択肢が増えると共に相手の選択肢も膨大となります。

・《死の宣告》のプレイ

相手が極端に前のめりなデッキでない限り先行3ターン 目はこのプレイが安定択となります。

このカード1枚の圧は凄まじく、相手のどんなフォロワーでもノーコストで処理可能なため、3ターン目の返しで相当なマウントを取られない限りはボードマウントは常にこちらにあります。

先行の場合次のターンから3コストエボルヴフォロワーが解禁されるため多少盤面を広げられても問題ありません。

・EPと合わせて3コストエボルヴフォロワーをプレイ

1番強いのは《鉄鎚の僧侶》で、相手が甘えたプレイをしてきた場合1枚で3アドバンテージを生み出すことができます。

甘えたプレイというのは1、2ターン目にだしたフォロワーで殴りつつ体力3以下のフォロワーを横にプレイすることです。

《鉄鎚の僧侶》のプレイがなかった場合殴らないことでライフを詰めないことが損失のように感じるかもしれませんが、2、3点が勝敗を分けることよりも《鉄鎚の僧侶》にカードを3枚使わされることが勝敗を分ける確率の方が格段に高いです。

基本的にカードゲームは、カードアドバンテージ>ライフアドバンテージ、で設定されているため無意味なアタックをしてくる相手はハゲで消滅させましょう。

・《聖なる願い》のプレイ及び破壊

先行では積極的に狙うプレイです。《死の宣告》との使い分けは他の手札や対面によって細かく変わるため一概にどっちとは言えません。

このカードのドローで引き込みたい札がどれぐらい手札にあるか、というのはこの後の解説にて使うカードを説明するのでそちらを読んで判断してもらうのがいいと思います。

PP 4

ここまでにライフをしっかりと守れていればゲームのフィニッシュが見えてきます。逆にライフを詰められている場合ライフの回復が優先されるためフィニッシュまで時間が必要となります。

・3コストエボルヴフォロワーのプレイ

先行だとこのターンからプレイが可能になります。ボードを返す能力がとても高く引いていれば積極的にプレイしていきます。

・《二対の炎》のプレイ

虎によって相手のボードをいなせる場合はこのカードのプレイを優先します。

このカードをこのタイミングでおいておくことで

それ以降2コストでボードの処理ができるようになり展開が一気に楽になります。

・《ジャンヌダルク》のプレイ

ファンファーレにより相手の場を一掃できる時のみするプレイです。

それ以外の時にしても展開があまり良くなく他にできる行動が全くない時以外はやめましょう。

・《プリズムプリースト》のプレイ及び進化+《聖なる願い》のプレイ

相手がミッドレンジorコントロール寄りのデッキの場合結構するプレイです。

この場合の《聖なる願い》は6ターン目に起動して残り4コストで相手のボードを捌きつつフィニッシャーを拾いにいけます。

PP 5

全体除去が解禁されるため一気にボードの処理のハードルが下がります。逆にここで相手のボードがぬるい場合はしっかりとフィニッシュに向けた準備をするチャンスとなります。

・EP+《ジャンヌダルク》のプレイ及び進化

全体4点が入るので低スタッツの横並びを得意とするクラスはボードが壊滅します。

進化時のバフは基本的に横にフォロワーがいないので関係ないことが多いです。

・《二対の炎》の破壊+《死の宣告》のプレイ

このコスト帯になると虎でボードマウントを取ることは困難ですが、更地にさえ出来れば充分なので、後続の除去を構えボードをリセットできているこのプレイはかなり強いプレイと言えます。

・《テミスの審判》のプレイ

カード1枚でどんな盤面でもリセットできるため中盤の要となるプレイです。

しかしこのカードの使いどころはかなり大事で、ボードにフォロワーが並んでいるからといってすぐに使ってしまうと、後半でボードを処理できない=負けのような状況を返せるカードが減ってしまいます。

プレイの前に本当に使わなければいけない場面なのかどうかを考えて使いましょう。

PP 6

次の7ターン目から攻め始めるのでこのターンまでは耐えの動きをします。ここまでに大幅にライフを削られている場合まずはライフを回復しましょう。

・《聖なる願い》の破壊+3コストフォロワーのプレイ+進化or《二対の炎》のプレイ

比較的やることの多いプレイで最低限ボードを返しつつドローでフィニッシャーへと繋げます。

・《ジャンヌダルク》や《テミスの審判》による全体除去

終盤戦

PP 7

フィニッシュを見据えたプレイをするターンです。このターンでマウントをとって次のターンのリーサルを狙います。

・《死の宣告》の破壊+《ルシフェル》のプレイ

《死の宣告》でボードをリセットしつつ《ルシフェル》を着地させることで次のターンのリーサルを狙います。

この際《ルシフェル》は必ずスタンド状態で場に置きます。守護だからといってアクトさせてしまうと簡単に処理されます。

PP 8ー10

ここまでくると《スカルフェイン》の活躍する領域です。いうなればこのデッキの領域展開です。

必殺の術式を自分の領域に取り込むことにより必中必殺へと昇華させます。

・《スカルフェイン》のプレイ+アミュレットの破壊

2〜6点のバーンダメージをばら撒くことで相手のボードを壊滅させ、次のターン《スカルフェイン》を処理できないと死ぬ、必殺の状況を作り出します。

各マナカーブごとの主なプレイを紹介しましたが、これに《夢想の白兎》を絡めとにかくボードを返していきフィニッシュターンまで持っていくのが理想の流れとなります。

3.マリガン解説

先行後攻問わず

《プリズムプリースト》

ゲームに絡むかどうかで格段に安定感がかわるため先行後攻関わらずキープします。

というのもこのカードだけで1、2、3、のマナカーブを埋めてくれるため他の3枚がすべて《スカルフェインでもキープするレベルです。

というのもまず1〜3は《プリズムプリースト》で埋まっているため必要なのは4以降のカードとなります。

例えば他の手札が全て《スカルフェイン》だとしてデッキ内の4ターン目に使えないカードは残り《ルシフェル》《テミスの審判》の6枚になります。

《プリズムプリースト》で《聖なる願い》をサーチすれば4ターン目までに光るカード枚数は先行で5枚、後攻だと6枚となるためその全てが上記の6枚ということはありえません。2、3枚がそうだったとしても《テミスの審判》は5ターン目以降強力な除去札として機能しますし、重いカードをそれだけ引いているということは後半は軽いカードしか引かないということにもなります。

といった理由から《プリズムプリースト》は単体でキープに値するカードです。

後攻

《聖なる願い》

結論から言うと先行でもキープはしますが単体ではなく他の手札をある程度加味してキープします。

先行と後攻の違いは

3コストエボルヴフォロワーを最速で使えるかどうか

です。

後攻だとEPのおかげで最速の3ターン目で使えるため3ターン目までにドローして嬉しいカードが増えます。しかし先行だと3ターン目にプレイして強いのは《プリズムプリースト》《聖なる願い》《死の宣告》の3種7枚となるため引ける確率はそこまで高くないです。

そうなった際に3ターン目にやることがないといった事象が起きることも多いため先行の《聖なる願い》は単体でキープするには物足りないです。

更に言うと《聖なる願い》から《聖なる願い》に繋がる展開は大量にドローできリソースが潤沢になるため一見良さそうに見えますが、0コストで破壊できるアミュレットを2枚消費してしまっているため後半の《スカルフェイン》のパワーが格段に落ちます。更には大量のドローによりデッキ内のアミュレットの枚数も大幅に減ってしまうためそういった意味でも《スカルフェイン》のパワーが落ちます。

じゃあセットキープにはどんなものがあるのかというと

2枚セットなら《聖なる願い》+《死の宣告》

3枚セットなら《聖なる願い》+3コストエボルヴフォロワー+《ベルエンジェル》《漆黒の法典》といった3コスト帯で強くはないが役割を持てるカード

というものが挙げられます。

基本的には今挙げた1コスト2種類のどちらかをマリガンで探しに行きます。

というのも上記の2種類は1枚で、複数のマナカーブを埋めてくれるカードで更に後続のリソースも抱えることができるため絡むゲームと絡まないゲームの差がすさまじいです。

マリガンでこの2種のどちらも見つからない状態で4ターン目までにどちらも引けなかった場合かなり苦しい試合展開となってしまいます。

《鉄鎚の僧侶》や《ジャンヌダルク》など後攻において強力なフォロワーをキープしたくなる気持ちはありますがそれらのキープはその1ターンだけ強い行動であって、ゲーム全体の流れをよくするものではありません。なのでそういったピンポイントを考えたマリガンをするのではなくデッキをスムーズに動かすためのマリガンをする方が現環境ではいいと思われます。

4.各クラス対面のプレイ

【エルフ】

互いに目指すものは8、9ターン目のフィニッシュです。

《ローズクイーン》を使い大量の《薔薇の一撃》を用意して9ターン目に一気に12ー15点を顔に叩き込みワンショットキルを狙います。

ビショ同様終盤に大ダメージを出すことをコンセプトにしているデッキですがエルフにしかない強みとして、

バースト拒否が困難

というものがあります。

ビショのワンショットキルはあくまでもフォロワーによる打点込みでのバーストとなるため、フォロワー除去、守護などの拒否手段が存在します。

しかし《薔薇の一撃》でのバーストは顔に直接バーンが飛んでくるため、体力を回復する、しか拒否の方法がなく、回復する手段を持たないクラスでは拒否不可能なまさしく一撃必殺となります。

といったエルフの性質を理解してもらったところで対エルフの解説に入っていきます。

対エルフでとにかく重要なのは

相手のボードを崩し続け顔を守ること

です。顔を守ることで相手のバースト拒否につながりゲームが長引いていきます。

具体的な手段としては《鉄鎚の僧侶》や《ジャンヌダルク》、《テミスの審判》といった横並びに対抗できるカードを使ってひたすらにボードを処理し続け顔を守りましょう。

エルフ側のコントロールの要となる《アーチャー》は進化してもスタッツが変わることはなくこちらのボードが処理されるのはあまり苦しくないので優先的に破壊する必要はありません。

それよりは妖精トークンを処理し続ける方が大事です。妖精トークンは《ティターニアの妖精郷》《ブレスフェアリーダンサー》のような豊富なバフ手段を持ち、2体場に残すだけでも6点ぐらいなら簡単に顔を詰めてきます。なのて妖精トークンを優先的に処理しましょう。

そうなった際に弱いのが《二対の炎》で、多面処理の能力がなく基本的にコストが高いフォロワーを下から取るために採用しているのでこの対面ではあまり使いません。《死の宣告》も同じような理由で使わないことが多いです。

《聖なる願い》から多面処理できるカードを引き込み顔を守りながら8ターン目に備えるというのが安定のプレイとなります。

【対ロイヤル】

現在存在しているロイヤルは、1コストフォロワーを複数積んだアグロロイヤル、低コストフォロワーは最低限にして後半のパワーカードを増やしたコントロールロイヤル、の2タイプだと考えます。

対面のプレイですが正直どちらも変わりません。

ロイヤルというクラスはその性質上フォロワー同士の戦闘によりアドバンテージを伸ばしていきつつ残ったフォロワーで顔を詰めていく、というようなクラスです。

対してビショップは破壊や消滅といった除去を介してアドバンテージを伸ばし終盤戦まで耐え続ける、という特徴のクラスです。

そのためまず立っているステージが違く、ロイヤルのようなデッキは地上戦、ビショップのようなデッキは空中戦と表現される通り、その2つがぶつかった場合地上戦を仕掛けた方が負けます。

イメージとしてはロイヤルは兵士の武器を強化して敵軍を倒そうとしているのに対して、ビショップは迫撃砲で敵兵を倒そうとしている、といったイメージです。どんなに強い武器を持っていても人じゃ兵器には勝てません。

具体的なゲーム内容の話に移ります。

特に難しいことはなく相手の盤面に出たフォロワーをひたすら除去札で消し続けるだけです。

相手の場にフォロワーがいない時はこちらのフォロワーで積極的に攻撃しましょう。

逆に相手の場にフォロワーがいる時はこちらのフォロワーは殴らない方がいいです。

なぜならこちらのフォロワーは大抵貧弱なので基本的に上から取られることしかありません。しかし相手の場にフォロワーがいなくとも進化フォロワーであれば殴れるためどっちにしろこちらのフォロワーは上から取られてしまいます。

一見同じように見えるこの2つは似てるようで全然違います。

ビショップ側が除去に苦労するのは何か、それは体力の高いスタンドしているフォロワーです。

特に体力5以上のフォロワーは確定除去以外での処理が困難です。

《プリズムプリースト》ですら2打点を持っているため体力6までであればぶつかることで体力を4にすることができ、除去圏内に入ります。そうなると《プリズムプリースト》は相手の顔を削りつつ進化フォロワーの除去に貢献するという2つの役割を持ったこととなります。

しかし相手にフォロワーがいる状態で殴ると、1バフ乗った《スティールナイト》に上から取られてしまい、進化フォロワーを除去することが困難になります。

このように細かいプレイひとつで相手のボードを返せるかどうか、に大きな影響が出てきます。

このプレイ自体は対ロイヤル以外でも使うので覚えておきましょう。

【対ウィッチ】

かなりの不利対面です。

こちらのフィニッシュの要である大型フォロワーが簡単に除去されてしまう上、《次元の超越》を絡めたワンショットも存在するため攻めた方が負けるゲームとなります。

ワンショットキル自体は《破邪の光》を構えることでケアできますが相手もその状況で攻めてくるとは思えません。

というわけで対ウィッチはゲーム途中で《破邪の光》を使わずに途中から4PP を残しターンを渡し続けることでワンキルをケアしつつゲームを伸ばしていけます。しかしフィニッシャーが7PP以上であるためフィニッシャー+《破邪の光》という構えもできないためこちらもいつになっても勝てません。

そうしてずるずるとゲームが長引くと《フレイムデストロイヤー》の3面展開、《次元の超越》の重ね打ちなどで結局はこちらが負けてしまいます。

というわけで相手のキル自体はケアできますがゲームが長引いても勝てないため基本的には不利になります。

7ターン目にはワンショットキルの準備が整っていない場合も多いため7から攻め始めて相手の処理札が追いつかないことを祈るしかありません。

【対ドラゴン】

大型フォロワーの処理が厳しいため基本的には不利です。

《死の宣告》を場に置いておく、《夢想の白兎》をサーチして強力なスタンドフォロワーへの対抗策を構えておく、などのプレイにより勝ち筋は生まれます。

また最終的にトップから大型疾走を引かれたら負けというようなトップ勝負になりがちなので相手のドローソースとなる《ベルエンジェル》に対して《漆黒の法典》や《鉄槌の僧侶》を当てることを意識してリソースを細くするのも有効です。序盤であれば《ドラゴンナイト・アイラ》に対して有効な消滅ですがそういった使い方もあることを覚えておきましょう。

またこの対面は《ベルエンジェル》が後半のキーカードとなるためコストが余っているからといって雑に盤面に送り出すのはやめましょう。《ファフニール》などの全体ダメージに巻き込まれて死にます。

【対ナイトメア】

消滅が非常に対面で基本的には有利です。

《死の祝福》による蘇生などもあるため消滅する対象は吟味が必要です。

《ワードローブレーダー》や《メドゥーサ》などの確定除去でこちらのフィニッシャーを除去することは可能ですがそのターンはそれだけでPPを使い切ってしまうことも多く、2回、3回と繰り返すうちに相手のリソースが細くなって勝てるという試合展開がほとんどです。

相手の場にフォロワーを残してターンを返すと《ケルベロス》から一気に打点バフをして顔を詰められる展開があるのでそこは注意が必要です。

バーンも合わせて展開されることから守護で対抗するのではなく、死なないラインでライフを保つor相手のボードにフォロワーを残さない、といった方法でケアしましょう。

【対ミラー】

《神域の守護者》が入った型もありますがフィニッシュは一緒なためここではまとめて話します。

ミラーだとポンコツになるカードは非常に多いです。

最たる例が《漆黒の法典》《鉄鎚の僧侶》です。ミラーで出てくるフォロワーで体力3というのは《プリズムプリースト》ぐらいで上記のカードで処理できるタイミングでは既に役割を遂行しているためあまり処理する意味がありません。

《ジャンヌダルク》はバーンの動きは強くありませんがバフの方の能力が強く虎を育てることでミラーではなかなか抜けない体力となります。

またミラーにおいても大型フィニッシャーは強力でお互い処理手段が限られてる上処理したターンにフィニッシャーを立てられないためマウントが帰ることがありません。

というわけでミラーでは基本的に先に攻め始めるのが強いです。

5.まとめ

今回の記事は以上です。

ここまで語っていますがプライベートの都合から大会というものに出れていなく身内間での調整において気づいたことを中心にまとめました。

幸い周りにいないクラスというものはなくミラー以外はかなりの回数を調整できているので大筋は合っていると思います。

まだ始まったばかりのゲームであり構築やプレイなども確立されていないところも多いゲームですので、質問や意見などあれば是非お願いします!

では

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?