横須賀線で乗り換えをしてみました。

横須賀線は少ない停車駅で東京近郊を爆走する速達中距離列車というイメージがありますが、素人目には「なぜそこを走るの?」と思わせるような独特なルートをたどり、特に横浜〜品川間で乗り換え可能な駅が少ないイメージがあります。

途中の新川崎と西大井は孤立駅。武蔵小杉駅では南武線と乗り換え可能ですが、よく知られる通り乗り換えに5~10分かかるくらいホームが離れてる。鶴見駅では京浜東北線のホームのすぐ横を通るのに横須賀線は何故か止まらない。とクセの強さを発揮しています。

この辺は突き詰めていくと横須賀線(品鶴線)の歴史的経緯など鉄道的な豊富な知識が必要になってくると思いますが、私は鉄道については素人なので、この記事では単純に横浜~品川の間(新川崎駅、武蔵小杉駅、西大井駅)で最寄りの駅に乗り換えをしてみた、という事について浅く書きます。

ちなみにこの記事で書く駅間はいずれも運賃計算的には乗換駅では無いです。あくまで歩いて行ける、という意味合いでご了承ください。

新川崎駅 - 鹿島田駅

横須賀線の新川崎駅と南武線の鹿島田駅はとても距離が近く、武蔵小杉駅に横須賀線が止まるようになるまでは「裏技」的な乗り換え駅として広く知られていました。

川崎在住の方は鎌倉や千葉方面に行く際は鹿島田まで出て横須賀線に乗り換える、という技を昔はよく使っていたのではと思います。

新川崎駅の駅舎。この駅は1980年開業のようですが、おそらくその頃そのままの姿を変わらずとどめている、一切の上昇志向を感じられない駅です。

旅客駅開業の歴史は浅いのですが、この辺には昔からとても有名な新鶴見機関区(旧新鶴見操車場)があり、広大な敷地と線路を有し、多くの貨物電車が昔も今も通過する場所です。

今では貨物需要の低下もあり、これでも以前よりは鉄道関連の敷地面積は狭くなっているようです。使用しなくなった敷地は売却されタワーマンションや商業施設が立ち並んでいます。

根岸のあたりから運ばれてきたのでしょうか。ちょうどタンク貨物列車が通過していくのを見かけました。

新川崎駅を東に出て、横断歩道を渡って道なりに行くとものの数分で鹿島田駅に着きます。鹿島田駅の方は戦前に作られた駅。派手さはなく、道すがら小さな味のある商店が立ち並んでいるという風情です。駅も派手さはなく落ち着いた感じ。

だったのですが、今は再開発が進み、新川崎〜鹿島田の間にも大きな商業施設ができたりもしているようです。便利ではあるのでしょうが、全国共通仕様の代わり映えのしないチェーン店舗が立ち並ぶのは、少し無味乾燥な感じもしますね。

鹿島田駅のあたりは、多摩川にも近いこともあって、もともと小さな水路がたくさん流れている水豊かな場所です。今はその多くが暗渠化していますが、一部いまだに水をたたえている姿を見せる場所があり、歴史と風情を感じられる街でもあります。

そもそも、鹿島田駅と新川崎駅はなぜこんなに近くにあり、平行して南北を貫くように線路が走っているのでしょうか。

新川崎駅の旅客営業は戦後だいぶたってからですが、鉄道施設の施工自体は鹿島田駅も新川崎駅もほぼ同時期だったようです(1920年代)。

新川崎(新鶴見操車場)はもちろん貨物需要。品鶴線や武蔵野線と連携して東西南北へ物資を輸送するための要衝として建設されたと思われます。

鹿島田駅擁する南武線(開業時は南部鉄道)も、建設当時は多摩川の砂利を港湾の工場地帯に運ぶための列車としての意味合いも強かったようです。

東京に開発余地が少なかった事や、多摩川下流域は平らな土地が多く鉄道開発しやすいという地形的な問題などもあり、この辺に線路が集中したという事情もあるのでしょうか。

新川崎付近で並走する品鶴線と南武線は、南下していくと浜川崎駅あたりで合流し、港湾地域の円滑な物資運搬に尽力してきました。日本の近代化に貢献してきた戦友的な路線、という趣でしょうか。南武線は建設当時は国鉄ではなく私鉄(南武鉄道)だったということも、同じような目的をもった路線が並行して出来た経緯に関係するのかもしれません。

結果的に近くに旅客駅が出来て、歩いて乗り換えが可能になったのも、元から意図したものではなく貨物需要の低下と旅客需要の急増がもたらした歴史的な変化の賜物、という感じかもしれません。

武蔵小杉駅 - 向河原駅

横須賀線の武蔵小杉駅と南武線で乗り換えようとした場合、普通は武蔵小杉駅の構内乗り換えとなると思います。もちろんホーム間が離れすぎていて利用客の様々な怨嗟が生まれがちな場所です。

品川寄りの客車に乗っているのであれば南武線ホームへの移動もそこまで大変でもないですが、うっかりして横浜寄りの客車に乗っていると、横須賀線は最大15両もあるので 20 x 15 = 300m 分余計に歩くかないといけないという悲劇が生まれたりもします。

しかし地図を見てみると、横須賀線の横浜寄りの出口(新南口)の直ぐ側に、南武線の向河原駅が有ることに気づきます。乗車した車両によっては、向河原駅に向かって乗り換えた方が距離が近い、ということもありえます。

こちらは横須賀線新南口の風景。小さいながらタクシー広場とバスターミナルがあります。こちらを左手側に回り込むと、横須賀線の効果を通り抜けるそこそこ広い道があり、こちらを直進するとすぐに向河原駅にたどり着きます。

横須賀線と南武線の距離が近い理由は、新川崎-鹿島田駅が至近なことと同じ理由でしょう。とくにこの近辺はそれぞれがX字にクロスする場所で、近さも増している印象です。

じゃあなんで元々横須賀線を武蔵小杉寄りに作らなかったのか…。今のような世の中の変化と需要の変化を見越せなかったということに尽きるのだとは思いますが、先人がすべてを見通せる訳もないですしね。

武蔵小杉駅の南東側には、NECの工場やビルが多数存在します。この辺はNECの城下町的な雰囲気を感じます。向河原駅にはNEC社員専用の改札口もあるようです。

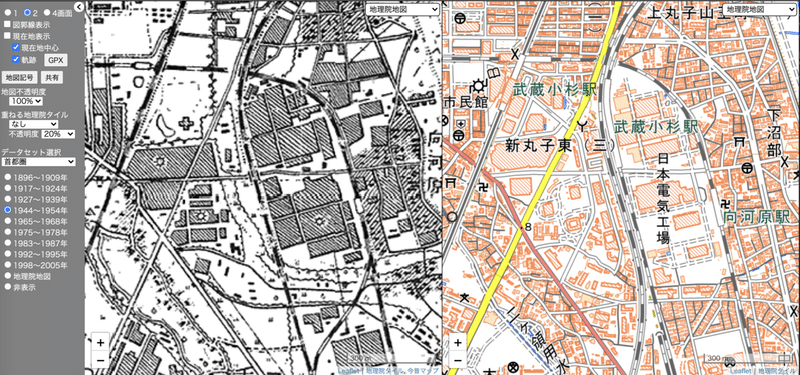

武蔵小杉周辺にはNEC以外にも多くの工場が存在していましたが、それらは1930〜40年代に建設をされたものが多いようです。今昔マップなどを使って1920年代と40年代の地図を比較すると一目瞭然です。

その理由は複合的でしょうが、近くに多くの貨物列車が走っている物資運搬の利便性の高さが、大きな理由の一つだったのではと思います。

1930年代以降からしばらくの間は、向河原駅のすぐ南に品鶴線と南武線をつなぐ路線(市ノ坪短絡線)も存在し、相互の路線の親密性と利便性も高かったようです。

もちろん、日本の近代化を支えた多くの工場についても世界経済の変化に伴い海外移転が進み、多くの工場跡地が生まれ、その土地の再活用として多数のタワーマンションが乱立し今に至る、というわけです。

西大井 - 戸越公園

今までの二駅にくらべると、乗換駅と呼ぶには距離が離れすぎていて苦行な感じではありますが、一応西大井駅の徒歩圏内に大井町線の戸越公園駅があり、健脚な方であれば一応移動は可能です。

戸越公園駅の開業は1927年(開業当時は蛇窪駅)。西大井駅は昔は旅客営業をしておらず駅の開業は1980年。時系列で見るとお互いの駅には関連性が薄そうに見えるのですが、地図を見てみたり実際歩いてみたりすると西大井駅と戸越公園駅とをつなぐ道は不思議とほぼ一直線でつながれています。

個人的には「昔の街道や参道の跡では」と最初は思いました。戸越公園周辺は細川家の下屋敷(現戸越公園)やいくつかの神社が江戸の頃から存在する街です。

ただし、街としては20世紀に入ってから開発をされた街で、そして街としての姿を築いた時にあわせてこの道も作られています。今昔マップで言うと、「豊町」という文字の下に「18」という数字があるあたり、黒い点が記されている道のあたりのことを指しています。

上が1917年〜の地図、下が1927年〜の地図。1927年の地図のころに、西大井-戸越公園駅付近を直線で結ぶ道路が出来、街全体も碁盤の目のように区画整備がされています。

この時期になにがあったのか、ちょっと裏を取りきれてないのですが、地図を見る限り以下2つの変化があります。

一つは、品鶴線の線路ができ、貨物輸送路が出来たこと。そしてもう一つは、西大井駅の東側に巨大な工場が建設されたこと。

この工場が、日本光学工業株式会社。今のニコンです。今でもニコン大井製作所として広い敷地を有しています。戦前、光学兵器の開発など軍事産業においてとても重要な位置づけであった会社です。

当時の人は戸越公園駅で降りてニコンの工場まで歩いて通った、ということも一応あったかもしれませんが、どちらかというと当時は職住近接の職環境であったので、大井の工場群にも戸越公園周辺の街にもアクセスが至便なように住宅街のまちづくりをした結果、このような状態になったのでは、と想像しています。

ちなみに、この通りは、一部の人の中では有名かもしれませんが、「のんき通り」という、なんとも呑気な、昭和な感じの渋い名前がついています。

実際、この通りを歩いてみると、昔からある小工場や商店、そしていかにも昭和の住宅と思わせる狭小で密接した区画の住宅の数々を眺めることができます。

のんき通りの一部区間は昔は川が流れていて、今では暗渠化されています。道が整備されたのは100年ほど前ですが、川が作り上げた地形を再利用したという側面もありそうです。

ということで、横須賀線の横浜〜品川の間の各駅(新川崎、武蔵小杉、西大井)で、近いとはいえないけど歩いて乗り換えができる駅があることについて、実際に現地に訪れたりもして調べてみました。

雑な結論としては、今の状況は偶然ではなく、歴史的な流れや必然の積み重ねによるものなのだな、と個人的には理解しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?