ただの会社員が3ヶ月でInstagramフォロワー5,000人を達成した方法と実際の推移

2024年1月からInstagramの運用を開始して、3ヶ月でフォロワー5,000人を達成しました。

正直もっと伸びている人もたくさんいる中で、"3ヶ月で5,000人"という数字自体はそこまですごくないと思います。

ただ、SNSスクール・コンサルティング・運用代行・広告・フォロワー購入などなしで、完全に自力だけで平凡な29歳サラリーマンがこの数字を達成した方法や、その試行錯誤の過程は誰かの参考になるかもなと思い、noteにまとめることにしました。

自分が運用してみて「他の人のリアルな数字を知りたい!」と常々思っていたので、主なデータも全て赤裸々に公開します。

はじめに

方法の紹介の前に、そもそもどんなアカウントかが気になると思いますので、先にご紹介します。

どんなアカウント?

一言で言えば、宅トレアカウントです。

宅トレのノウハウやトレーニング記録などの投稿を週3,4回ぐらいしています。

「何故このアカウントにしたのか」などは、アカウントのコンセプト設計という項目で後述します。

Instagram運用を始めた理由

※このパートはただの個人的な思いをまとめただけなので、飛ばしてもOKです!

理由は色々あるのですが、一番はゼロイチで自分のビジネスを立ち上げてみたかったからです。

僕は大学卒業後ずっとサラリーマンとして働いていますが、社員として雇われて給料をもらうという以外の経験もしてみたいと思っていました。

これは「どちらの方がいい」とかではなく、「今後の人生のために新しい経験をしてみたい」という感覚です。

まずは3年ほど前から、副業で業務委託として働いてみることを始めました。これは自分のこれまでの経験やスキルを切り売りする形なので、短期的かつある程度安定的に稼ぐことができました。

そこで次に挑戦したいと思ったのが、ゼロイチで自分のビジネスを始めることです。マーケティングからセールス、サービスの提供まで一気通貫で全て自分でやってみたいと思いました。

これに挑戦するにあたり、個人的に縛りを設けたのが"本業で得たスキル・経験とは違う領域にすること"です。

多くの方が「普通は本業の延長線でやるよね?」と考えると思うのですが、僕の主目的は"新しい経験を積むこと"のため、新しい領域でやりたかったんです。

あと本業の延長線だと「結局スキルを切り売りする業務委託で稼いだりするのと変わらないかも」という思いもありました。

というわけで、完全に仕事としては未経験の領域で戦うことに決めました。

ゼロイチでビジネスを始める場合、個人的に一番大変なのがマーケティングだと思っています。集客できなければ、そもそも商品を売ったり、サービスの提供をする相手がいないからです。

そしてマーケティングに取り組むにあたり、今注力すべきはSNSだと考えました。

理由はいくつかありますが、"現代においてSNSでのフォロワー数は資産"と言えるからです。

フォロワー数や発信が名刺変わりになったり、信用に繋がったりします。

要はマーケティングしつつ、自身の資産を形成できるSNSが最も最適だと考えたというわけです。

ではSNSの中で何故Instagramにしたのか。

自分が日頃利用していないSNSだと、使い方やトレンドを学ぶところから始めないといけないため、長年利用しているX,Youtube, Instagramのうちから選ぶことにしました。

最終的にInstagramを選んだのは、下記のような比較をしたからです。

X:最も手軽に投稿できるが、テキストは自分の強みではないかも → ×

Youtube:動画編集スキルは活かせるが、かなり労力がかかる → ×

Instagram:ある程度の労力で、趣味の写真や動画編集が活かせそう → ◯

つまり費やせる時間のバランスと自身の強みを最も活かしやすかったのがInstagramだと判断しました。

3ヶ月で5,000人達成した方法

前段が少し長くなりましたが、早速実際にどうやって達成したのかを紹介していきます。

この3ヶ月取り組んできたことはもっとたくさんあるのですが、今回は主軸となるコンセプト設計、プロフィール作成、投稿作成という3項目に分けてご説明します。

コンセプト設計

まず一番大事なのが、コンセプト設計です。これでほぼ決まると言っても過言ではありません。

コンセプト設計とは、"どんな発信をするアカウントか決める"ということです。

僕が意識したのは①フォローメリット/独自性 ②ニーズの大きさ の2点です。

①フォローメリット/ 独自性

Instagramは趣味でない限り、"誰かのために発信します"

そして人は「この人の投稿を定期的に見たいな」と思った時にフォローします。

つまりターゲットを決めて、そこに向けて発信をしていくという行為です。

そう考えた時に、当たり前ですが自分をフォローする理由がない限りフォローしてもらえません。

このフォローする理由というのは、A.フォローメリット B.独自性に分解できます。

A.フォローメリット

自分の投稿を見ることで、相手にどんなメリットを提供できるのか。

具体的に言えば、「役に立つ」「憧れる」「応援したい」などの感情が挙げられます。

(ただフォロワーを増やすという意味では、ネガティブな思いがフォローする理由になることもありますが、ビジネスに繋げるという意味で今回はNG)

芸能人やタレントは基本的に「憧れる」「応援したい」という気持ちで、フォローされます。

ただの一般人がこれを目指すのは、限りなく難しい。

だからこそ、何者でもない自分が目指すべきフォローメリットは、"誰かの役に立つこと"だと考えました。

"誰かの役に立つ"

めちゃくちゃシンプルですが、結局これが全ての原点だと思います。

では「どうやったら誰かの役に立てるのか」と言うと、そのコンセプトに関して人よりも詳しかったり経験豊富な必要があります。

本業以外の要素を洗い出してみた時、僕の場合は一旦下記になりました。

A.料理:頻度の差はあるが、10年以上続けている

B.カメラ:一眼レフを持っていて写真を撮るのが趣味

C.筋トレ:3年半宅トレを続けている

D.フルリモート勤務・地方移住:コロナ禍をきっかけに新しい働き方に

E.映画:これまで200本以上鑑賞

B.独自性

誰かの役に立てるコンセプトを洗い出した後、次に意識すべきが独自性です。

例えば「このグルメアカウント、役に立ったけど同じような投稿がよく流れてくるし、別にこのアカウントでなくてもいいか」となったら、フォローしてもらえません。

「これからもこの人の発信を参考にしたい!」=フォローメリット+独自性が重要になるというわけです。

自分の場合は、先ほどのフォローメリットで挙げた5つのうち、料理,カメラ,映画がこれで消えました。

A.料理: ×(男性サラリーマンという括りでは若干独自性はあるが、そもそも料理のレシピに性別関係ないのでは)

B.カメラ:× (カメラ関係で変わったことは特にしていない)

C.筋トレ:◯ ( 宅トレだけを3年以上継続している男性は結構珍しい)

D.フルリモート勤務・地方移住:◯ ( 増えてきてはいるが、まだ珍しい)

E.映画:× (好きなジャンルはあるが、語れるほどではない)

②ニーズの大きさ

自身の強みを活かして、フォローメリット/独自性のあるコンセプトを絞った後に考慮すべきが、ニーズの大きさです。

ビジネスだと当たり前だと思うのですが、結局はInstagram発信も需要と供給なわけです。

それを欲しいと思う人がいて商品・サービスを提供するように、それを見たいと思う人がいて発信をするわけです。

だからこそ、発信の目標としてある程度のフォロワー数を目指すのであれば、ニーズの大きさが重要になります。

何故なら、ターゲットを決めてそのターゲットにめちゃくちゃ刺さる投稿をしたとしても、そのターゲットが世界に1,000人しかいなければフォロワー数上限は1,000人だからです。

「その少人数に向けて発信して仲良くなりたい」とか「少人数でもマネタイズしたい」みたいな人はいいかもしれませんが、ある程度のフォロワー数を目指す方には不向きです。

じゃあニーズが大きければいいのかと言うと、実はそうでもありません。

理由としては巨大な市場は資本力のある企業や、先人インフルエンサーがすでに満たしているからです。

例えばグルメや旅行などはターゲットが莫大な数いますが、その市場で勝てるわけないですよね。

つまりニーズやターゲット人数の大きさがちょうどいい市場を狙うべきというわけです。

それが具体的に言うと、競合アカウントのフォロワーが3万〜10万の市場になります。

3万以下しかいない市場はターゲットが少なすぎる、10万以上のアカウントが何人もいる場合は競合が強すぎます。

僕はこういった検索サイトやハッシュタグなどで検索して市場調査を行いました。

それをフォローメリットと独自性で絞られた2つのコンセプトで行った結果が下記になります。

C.筋トレ:◯ ( 女性の宅トレアカウントはレッドオーシャンだが、男性の筋トレ系アカウントのほとんどがジムトレーニングのガチ勢なので、宅トレ特化にすればちょうどいい市場の大きさ)

D.フルリモート勤務・地方移住:× ( Instagramでは市場が小すぎる、やるならばXなどのテキストメディアの方が適正か)

というわけで、僕のアカウントコンセプトは男性の宅トレに決まりました。

プロフィールの作成

コンセプトを設計したら、それを表現するためのプロフィール作成を行います。

プロフィールに関しては、本当に変えては数値の変化を見ての試行錯誤でした。

プロフィール作成で意識すべきは、①フォローメリット ②独自性 ③権威性の3点です。

フォローメリットと独自性は初期設計の時に定めた通り。それが伝わるように簡潔に表現します。

それに加えてプロフィールで重要なのが、③権威性です。

要は「この人の発信って信用できるの?」という気持ちに対して、「こんな実績があるなら信用できるかも!」と思ってもらうためのものです。

現代では情報が溢れすぎているため、"誰が発信している内容なのか"が非常に重要視されます。

つまり有益な内容を発信していたとしても、権威性がないと信用してもらえないのです。

では、それぞれどんな文章にしていくべきか。これを考える前に決めるべきが、ペルソナ設定です。

ペルソナ設定

ビジネスマンはよく見るであろうペルソナ設定。SNSの発信でも当然やるべきです。

これがないと、コンセプト設計でせっかくちょうどいい大きさの市場を選んだのに、発信内容がブレたり漠然としてしまうからです。

シンプルにどんな人に向けて発信するかを定めましょう。

ペルソナ設定で悩む人もいるかもしれませんが、実は深く考える必要はなく、悩んだら”過去の自分をペルソナにする”で問題ないと思います。

それが最も解像度高く考えられるはずです。

僕はほとんど丸々過去の自分をペルソナにしました。

■ペルソナ

年齢:28歳

性別:男性

生活:独身1人暮らし

職業:IT企業 営業

その他:

・インドア派で出不精

・学生時代サッカー部だったが、それ以降運動はあまりしていない

・「カッコいい自分でいたい」という思いはあるが、そこまでストイックに頑張れる自信がない

ではこのペルソナに対して、それぞれのポイントをプロフィールでどう表現しているのか、実際に現在使用しているものと合わせて見ていきます。

簡潔なアカウントコンセプト

名前横のコピーは、これまでに何度も変えています。

Instagramだと2回名前を変えると2週間変更できなくなるのですが、2週間経過するのをカウントダウンして待つぐらい、変えていました。

細かいものも含めると5,6回は変えているのですが、ざっくりと分けると下記のような流れで現在になっています。

■初期

名前:ダン|フルリモゆる宅トレーニー

ここから変えた理由:フルリモート、ゆるトレ、宅トレと要素を詰め込みすぎているため。またフルリモートはターゲットを狭めすぎるため。

■中期

名前:ダン|宅トレ週2で細マッチョ

ここから変えた理由:4・4・5のリズム(「明日は明日の風が吹く」など)にすると頭に残りやすいという情報を見て変更したが、週2回という頑張る頻度は個人によるし、細マッチョだけでなく自分の理想の身体を目指して欲しいという気持ちがあったため。

■現在

名前:ダン|宅トレ専門コーチ

これに落ち着いている理由:短くてシンプルなため。自分の独自性は宅トレだけで鍛えていることなので、"宅トレ専門"という表現が適切だと考えた。

権威性

\月間58万人が訪れる宅トレアカ/

という表現で、バンドワゴン効果を狙っています。

バンドワゴン効果とは、"多くの人が支持しているものに対して、より多くの支持が集まること"です。

つまり「58万人も見ているなんてこの人すごいのかも!?」と思ってもらうということですね。

他の実績(大会優勝など)がある方は、そういうのでもいいんですが、僕はボディメイクに関して特に明確な実績がないので、月間リーチ数を記載しています。

宅トレ歴3年半というのも若干権威性を狙ってますが、微妙なのでオマケ程度です。

フォローメリット

👤「ジムに行く気力はないけど、理想の体になりたい!」

そんな方に向けて、宅トレノウハウや過程を発信💪

"ジムに行く気力はないけど、理想の体になりたい!"という表現で「あ、これ自分の気持ちだ!」と思ってもらい、"宅トレノウハウや過程を発信"でフォローメリットを提示しています。

ノウハウを見てトレーニングの参考にしてもらい、過程を発信することで日々のモチベーションにしてもらいたいという思いです。

独自性

▶︎ジム未経験・宅トレだけで鍛えるアラサー会社員

ジム未経験・宅トレだけというのが僕の独自性です。

ほとんどの男性筋トレ系インフルエンサーはジムに行っています。

そんな中で”宅トレだけでも、効率的かつ継続すれば、そこそこいい身体を作れる”というのが個性になるわけです。

アラサーと記載することで「自分と近い年齢だから参考になるかも!」と、

会社員と記載することで「トレーナーみたいなボディメイクに長時間かけられる人ではなく、働きながら短時間で効率的に鍛えているんだ」と思ってもらいたいと考えています。

ではこういったプロフィール文章の精査は、本当に意味があるのか。

実際のフォロワー転換率の数字をお見せします。

フォロワー転換率=

その投稿でのフォロワー増加数➗プロフィールアクセス数で算出できる数字

要は投稿経由でプロフィールを見てくれた人のうち、何%がフォローまでしてくれたか

変更前(〜2/20):平均4.5%

変更後(2/21〜):平均7.7%

現在のプロフィールに変更する前と後で、3.2%も向上しました。

10,000人プロフィールアクセスしてくれたら、前よりも300人フォローしてくれる数が増えています。

また自分が設定したペルソナにどれだけアプローチできているか。

詳細などはわかりませんが、性別や年齢などの定量数字であれば分析ができます。

フォロワーのうち93%が男性で、男性フォロワーのうち42%が30歳前後になっています。

アラサー男性というターゲットに対して、しっかりとアプローチできていることがわかります。

この男女比率、時間が経つにつれてどんどん男性が大きくなっているので、フォロワーのうち女性が3%しかいないみたいなことも近い気がします。

男臭いアカウントすぎて最高ですね。同性に支持されるのはすごく嬉しいです。

投稿の作成

プロフィール設計ができたら、今度はいよいよ投稿の作成。

投稿で必ずおさえるべきポイントが、”アルゴリズムを意識せよ”です。

フォローする、いいねを押す、保存するなどの行為は、もちろん個々の人間が判断していますが、投稿を誰のどこに表示させるかは全てInstagramのシステムで決められています。

そのためこのアルゴリズムを知らなかったり、意識していない投稿をしても、なかなかフォロワー外への表示が増えません。

アルゴリズムはその時々によって変わりますが、現在は保存率が重要だと言われています。

保存率=投稿の保存数 ➗ リーチ数で算出される数字

Instagramに限らずですが、今はコンテンツが溢れているので、「できるだけ長く自社のサービスを利用して欲しい」とあらゆる企業が考えています。

そうなった時に、保存する=後からも見返したいと考える=繰り返しInstagramに時間を使ってくれる という考えで保存率が重要視されていると言われています。

では保存率を高めるにはどうすればいいか。

これも本当にシンプルで”誰かの役に立つ投稿をすること”です。

繰り返しになりますが、これが全ての原点なんです。

結局保存して後からも見返したいと思ってもらうには、「役に立ったな」と思ってもらう必要があります。

実はアカウントを開設した当初は、元々"誰かの役に立つ"など考えずに、ただトレーニング記録として写真を投稿していました。

これだけでも誰かのモチベーションにはなるかもしれませんが、「保存して見返そう」とは思いません。

この保存率の考え方を知った後、投稿内容の見直しが必要だと考え、投稿に下記2点を追加することにしました。

①トレーニングメニューの紹介

②トレーニングに関するtips

この2つを追加した前後での保存率 推移が下記です。

■トレーニングメニューとtips追加前後の保存率平均

追加前:0.38%

追加後:0.97%

なんと3倍近く保存率が向上しました。

この結果、リーチ数の平均も追加後に約7倍となっています。

上記はフィード投稿の数字なのですが、ショート動画に関しては、トレーニング紹介とその他企画動画をあげています。

こちらは保存率で5倍以上の差が出ています。

■ショート動画の保存率平均

トレーニング紹介:2.20%

その他企画:0.46%

つまりショート動画では、明確にトレーニング紹介動画の他保存されている=伸びやすいというわけです。

もちろん全ての投稿を保存率ありきで考えているわけではありません。

新規のフォロワーを増やすだけでなく、自分の思いを伝えたり、既存フォロワーとの関係性を深めたりなど、別目的での投稿も必要です。

ただ基本的には保存率を意識して、誰かの役に立つ投稿をすることが重要になるというわけです。

デザインに関しては、センスがある方ではないのですが、Canvaというサイトのテンプレートを使えば、誰でもそれっぽいものが作れます。

また僕は筋トレ系の発信のため、自分の身体が"権威性=この身体の人の言うことなら参考にしたい!"に繋がります。

そのためいい身体に見える写真を撮影し、邪魔をしない程度のデザインにしています。

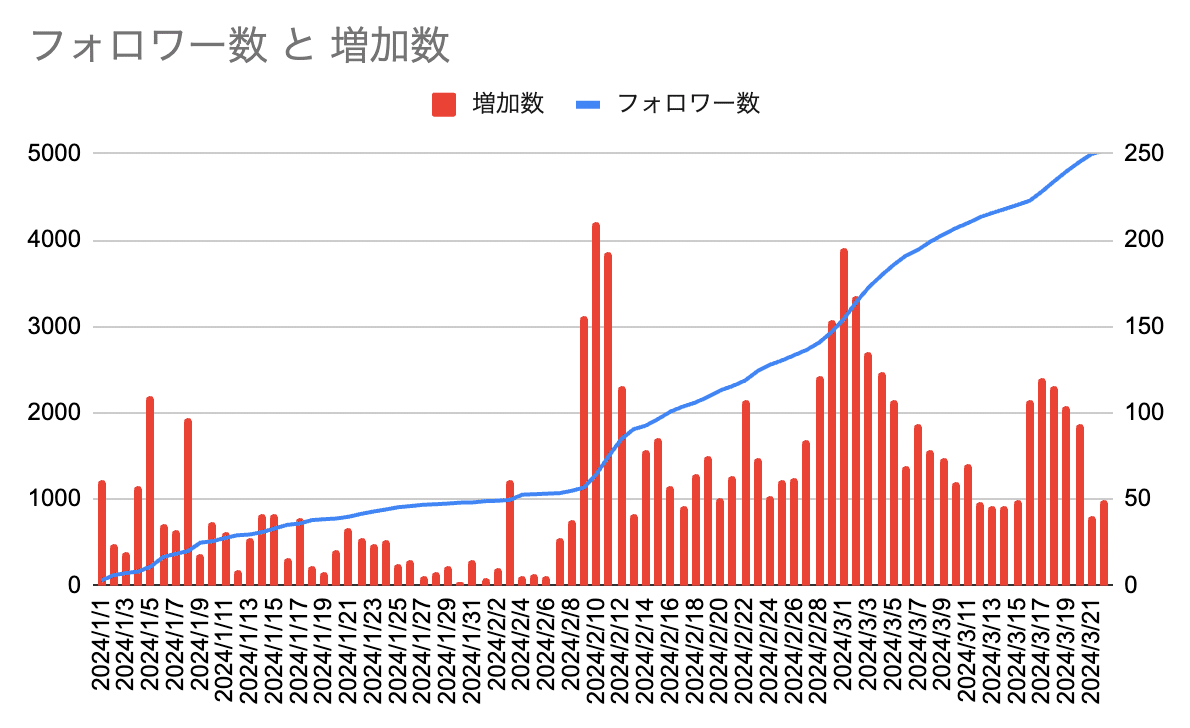

フォロワー増加数の推移

ここまで実際行ってきた主な方法について紹介してきましたが、これらの取り組みによってどんな推移を辿ったのかもご紹介します。

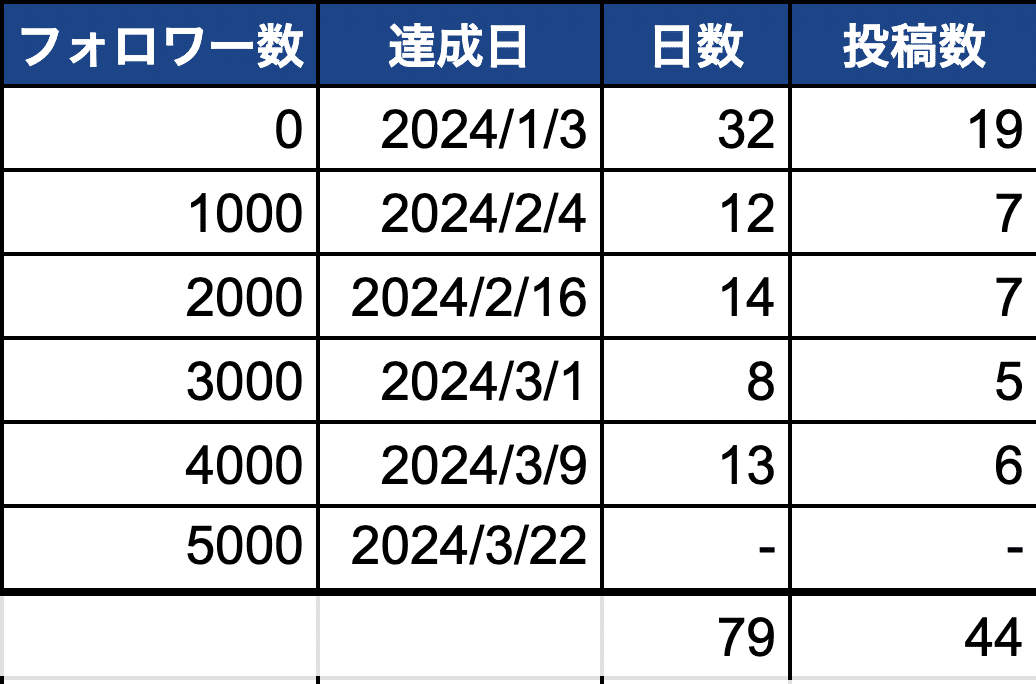

2024/1/3に投稿を開始して、3/22に5,000名を達成したので、79日・44投稿でした。

見てわかる通り、右肩上がりでフォロワー増加数が大きくなっていったわけではありません。その期間の投稿の伸びに結構左右されています。

各期間ごとにどんな状況だったのかを1,000人単位でまとめます。

0~1,000人 (日数:32 投稿数:19)

投稿開始後、まずは同ジャンルの方々のフォロー・いいね周りをしました。

このフォロー・いいね周りはアルゴリズム的にやらない方がいいという考えの人もいます。

ただ僕はちゃんとフォローする人を見極めれば、有効な方法だと考えています。

というのも、先ほどの投稿作成で説明したようにInstagramのアルゴリズム上フォロワー外への表示を増やすには、保存率を高める=フォロワーに質の高い投稿だと思ってもらう必要があるからです。

下記のイメージです。

①投稿する

②フォロワーによる保存、いいね率等で投稿の質を判定される

③フォロワー外に少し表示される

④フォロワー外の保存、いいね率等で判定される

⑤数値がよければもっと多くの方に表示される

以下④⑤の繰り返し

つまり芸能人や元々他SNSでのフォロワーがいる方、第三者の協力を得て最初から拡散してもらえる方以外は、②のフェーズでリアクションしてくれるフォロワーが必要になるというわけです。

そのため僕はフォロワー数が1,000人になるまでは、フォロー・いいね周りを行っていました。

逆にそれ以降は全くやっておらず、気になる人だけちょくちょくフォローしています。

またこれも投稿作成で説明しましたが、この0~1,000名の期間は保存率という概念がなかったため、ただトレーニング後の写真を上げているだけでした。

なかなか外部リーチもフォロワー数も伸びなかったのは、今考えると当然ですね。

1,000~2,000人 (日数:12 投稿数:7)

投稿内容のアルゴリズムについて、勉強し始めたのがこのタイミングでした。

"より多くの方に届けるためには何が必要か"を学び、自分のコンセプトと掛け合わせて投稿を作り始めた時期です。

その結果、初めて作成したトレーニング紹介動画が見事バズりました。

この肩トレ紹介動画が投稿から2週間ちょっとで30万再生を達成。

バズるの基準はそれぞれですが、当時フォロワー数1,000人ちょっとのアカウントで30万再生はかなりのインパクトでした。

上記動画の3/23時点での数字が下記になります。

投稿から約50日で再生数55万、総再生時間1900時間、保存数6,900人、この投稿だけでのフォロワー増加数2,000人と自分でもよくわからない数字になっています。

この投稿のおかげで、1日で200人以上フォロワーが増える日もあったり、12日間で2,000人を超えました。

2,000~3,000人 (日数:14 投稿数:7)

肩トレ紹介動画の伸びが落ち着くのに比例してフォロワー増加数も緩やかに減りましたが、それでも勢いはまだ継続。

それに加えて、この期間に投稿内容の方向性を明確にして足元を固めたことで他の投稿を含めて、数値が安定化しました。

リール(ショート動画投稿)だけでなく、フィード(画像投稿)も試行錯誤を加え、写真だけでなくトレーニングメニュー紹介やCTA画像という「こんなアカウントだよ!」という画像を最後に追加することで、保存率やプロフィールへのアクセス率が格段に向上しました。

3,000~4,000人 (日数:8 投稿数:5)

肩トレ動画の伸びもかなり落ち着いた(とは言え、1日数千再生ぐらいは継続)のですが、そのタイミングで"トレーニング記録17"という投稿がプチバズりしました。

https://www.instagram.com/p/C3kQJ6jvN8Q/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

これが1週間で8万リーチし、こちらからのフォロワーも増加。

それ以外の投稿に関しても、ほとんどが1万以上のリーチが安定してとれるように。

特定の投稿だけでなく、色んな投稿が外部へのリーチを伸ばし、フォローに繋がるようになってきました。

4,000~5,000人 (日数:13 投稿数:6)

良くも悪くも現在の自力が明確になった期間でした。

外部リーチやフォロワー増加の柱になっていた"肩トレ紹介動画"と"トレーニング記録17"が両方とも伸びが落ち着いたため、フォロワー増加が鈍化したためです。

良く捉えれば、伸びている投稿がない時に自分のアカウントがどれだけの人に見てもらえるかが明確になりました。

具体的に言うと、2,000人〜4,000人の期間は平均すると1日100人近くフォロワーが増えていたのですが、この期間は半分の50名前後に減りました。

ただ全く悲観的になることはなく、「これまでがラッキーすぎた」「これからまた伸びる投稿が作れるように試行錯誤しよう」ぐらいの気持ちでした。

3,000~4,000人の時よりも大分時間がかかりましたが、改善した投稿を継続し無事5,000人に到達しました。

終わりに

なんと1万字超えの大作になってしまったので、ぼちぼち締めます。

こんな長文を全文読んでくださった方、本当にありがとうございます。もちろん流し読みで見てくださった方も大感謝です。

本当はストーリーズやライブ発信、DMなどまだまだ運用する上でのポイントはあるのですが、長くなりすぎるため今回は割愛させていただきます。

まとめ

色々書いてきましたが、今回の記事をまとめるとInstagram運用で重要なのは下記になります。

自分の強みや独自性を活かしたアカウントにすること

ターゲットの役に立つ発信を継続すること

主観や感覚ではなく、客観的な定量データに基づいて試行錯誤すること

"自分が発信したいことを発信する" SNSは、趣味としてならば全く問題ありませんが、フォロワー数を伸ばす・ビジネスとして戦略的に運用する時には不適切です。

これはSNSに限らずですが、自分視点ではなく相手視点で発信内容を考えることが重要です。

そしてこの相手視点を定量的に分析する手法がアルゴリズムとインサイト分析です。

感覚的に投稿を続けるのではなく、客観的数値に基づいて戦略的にPDCAを回せるようになります。

SNS運用はめちゃくちゃ面白い

色々と書いてきましたが、結局僕が言いたいのはコレです。

もちろん大変なことも多いですが、本気で戦略的にSNS運用するのはすごく面白いです。

日々の小さな試行錯誤がフォロワーからのリアクションや数字でダイレクトに返ってくるからです。

あとは綺麗事抜きにフォロワーの方々に感謝されるのもすごく嬉しいです。

毎日のようにトレーニング相談のご連絡をいただきますが、感謝の気持ちを込めて全員に丁寧にご返信しています。

今回のnoteはあえてビジネス的とか戦略的にとかに寄せて書きましたが、結局は"誰かの役に立っている"ということを感じられるかが一番だなと思います。

3ヶ月で5,000人を達成できたので、今度は半年で10,000人を目指して頑張っていきます。

また10,000人達成したら、今回のようにnoteにまとめようと思います。

5,000人を機にピタリと伸びなくなったら笑ってください。

ご質問や気になることなどあれば、完全にInstagramに気を取られて更新頻度が落ちているXのDMなどでご連絡ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?