大卒ジョッキー流、調教の見方

前回の記事が大変好評でモチベーションが上がりました。今回はかなりの人に刺さるであろう調教の見方というジャンルを攻めたいと思います。

多くの人が調教のどこを見れば良いのか分からないと思います。それを細かく詳しく解説していければなと思っております。

一章 調教で大事な事

①過去との比較

まず調教を見るうえで最も重要なのは、前走や前々走時との比較です。前走時より調子がいいのか悪いのか、最も調子が良かった時と比べてどうなのか、などの部分が調教を見る上で最も大事と言えます。調教比較が1番手っ取り早く、実力が出せるかどうかが分かります。

②陣営の意図

次に大事なのは陣営の意図を読むことになります。例えば一週前追い切りでガシガシ追っていたのにも関わらず、最終追い切りもガシガシ追っていたら、ある程度目標レースなのに仕上がっていないのではないかと分かったりします。このように調教から陣営の意図を読む事が出来る時もあります。

③馬の特徴を見る

新馬戦や2、3歳戦などは出走レース数が少なく、どのような馬なのかという特徴を捉えにくいです。そういう時は調教を見てヒントを貰います。ですが、これは本来の調教の正しい使い方とは言いづらいです。調教だけで特徴を捉え切るのはかなり難しいです。なので③は本当に余裕がある人だけでいいと思います。

このように調教を見る事で何が分かるかというのを大まかに述べさせていただきました。調教の8割9割はその馬の状態や陣営の意図を知るために使うものだと思っています。そして、副菜として馬の特徴を見るくらいだと思っています。

二章 比較について

ではいよいよ本題に入ります。比較の部分にフォーカスして解説していきます。どのポイントを見れば状態が良いのか悪いのかを判断できるか。

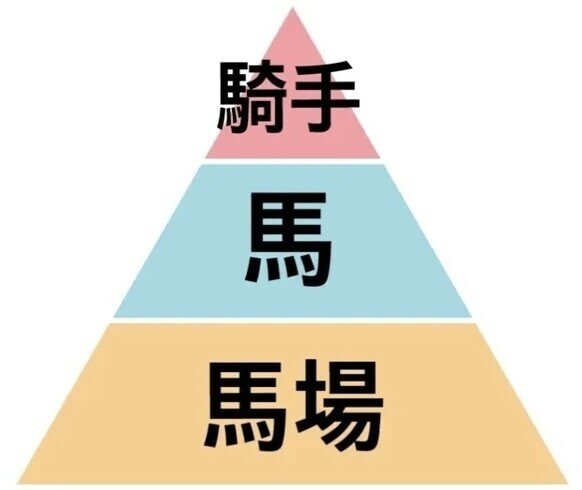

①どこを走っているか(馬場)

競馬の要素はピラミッドで出来ています。どんな馬場を走っているかを理解しないと始まりません。調教も同じです。

そもそも、馬場によって馬は走り方を変えます。人間と同じです。坂道を走るのに平坦な道と同じフォームで走れる生き物はいません。かつて箱根駅伝で山の神と言われた人がいましたが、あれは完全に坂道巧者で坂道の走り方が上手かったのです。当然、馬にも同じような事が言えます。

田んぼを走る時はどうでしょうか、氷の上を走る時はどうでしょうか。陸上競技場を走る時と同じフォームで走れるでしょうか。絶対に無理です。馬も同じです。滑る馬場を走る時、脚が埋まるような馬場を走る時、どれも違うフォームで走ります。使う筋肉も変わります。これをまず理解すると調教を見る上で最も大切な事に気付けます。

調教コースには主に、芝、ダート、ウッドチップ、ポリトラック、坂路があります。芝やダートの説明は省きます。

ウッドチップの殆どはCW(Cコースのウッドチップコース)と言われ、木屑を敷き詰めて作られたコースです。距離が長く、スタミナを鍛える事が出来るという点が特徴です。ですが、重馬場になった時は別で、木屑が水を吸うとかなり重たくなるため、負荷がかなりかかります。そうなると予定を変更して芝コースで追い切りをしたりします。

ポリトラックはDPと略され、クッション性や排水性が良く、更にはスピードが出やすいコースとなっております。主に脚に負担をかけたくない時や、スピード練習をする時に使用されます。

このように様々なコースがありますが、調教を見る上でどこを走っているかというのをわかっていないといけません。

例えば、前走の最終追い切りはポリトラックを走っていて、凄いタイムを軽快に出していたとしましょう。そして今回の最終追い切りは重馬場のCWでタイムも動きも微妙でした。となると、動きが悪いのも走りにくいのも当たり前ですよね。馬場が全く逆の条件ですから。そこで動きが悪かったと評価するのは見当違いです。むしろ、前走時は負荷を掛けれなかったが今回は負荷を掛けれるくらい状態がいいという考え方も出来るわけです。足元の不安が無くなったとも捉えれるわけです。

なのでまずどこを走っているかというのを知るのは最も大事なのです。

②動きの見方

次は動きの見方についてです。仮に前走も今回も同じCWの良馬場を走っていたとしましょう。その日の他馬のタイムもどちらとも平均的です。つまりフラットなCW馬場であったとしましょう。そうなると初めて動きだけにフォーカスして調教を見れます。

では何を見るか。調教の動きの見方には手順があります。

1 乗り手の指示を見る (人)

2 指示に対しての動きを見る (馬)

3 細かい部分を見る (仕草) です。

では一つ一つ解説しましょう。

まずは指示通りに走れているかどうかです。調教で馬に乗っている人には必ずミッションがあります。自由に走らせたいのか、我慢を教えたいのか、ギアチェンジを教えたいのか、乳酸抵抗力を鍛えたいのかなど様々です。どんな指示を出しているかは騎手の姿勢や手の動きを見ればわかります。

例えば、後ろに重心を乗せて引っ張っている場合は想定よりスピードが出ているので、我慢させようとしていると分かります。他には、終盤でピッチが遅くなっているところにムチ入れして追っていると心肺機能に負荷をかけたいという事がわかります。

そして、この陣営の指示に従ってどんな動きが出来ているかというのがとても大事になってきます。ギアチェンジの指示だったのに、全くピッチ間隔が変わらず終わってしまったりすると反応が良くなかった(ズブい)、もしくはギアチェンジが出来ないとなるわけです。なので、必ず馬の動きの前に乗り手の指示を見てください。

次はようやく動きの部分です。

まず最初の要素は四肢の開きです。陣営の心身ともにリラックスして力みなく走れている場合は、四肢の開きが大きくなります。前走時に比べてピッチ間隔が同じなのにも関わらず、四肢の開きが良くなっている場合は確実に良化していると言っていいでしょう。ですが、ピッチが早くなっていて四肢の開きが狭くなっていたりすると悪化というよりは距離や坂道適性が変わったと捉えたりもします。

次の要素は手前替えです。スムーズに手前を替えれているかどうかを一応見ますが、前走に比べてスムーズだからこの馬は買おうとはなかなかなりません。正直なところそこまで大事な要素とは思っていないです。どちらかと言うとコーナリング後の手前替えのスムーズさより、追ってからのピッチ間隔の変化の方がよっぽど大事な要素だと思っています。手前替えが上手くいってない時は走りにくい馬場だったりもしますしね。状態が悪いとは一概には言えません。

次の要素はピッチ間隔です。かなり何度もこの言葉は出てきていますが、ギアチェンジ要素の最重要事項だと捉えております。手綱を緩めてから、もしくは追ってからのピッチ間隔の変化は、その馬のキレ味に繋がります。差し馬の場合はこのキレ味が特に大事ですので、注視してください。ですが、調教の意図によってはキレ味のある馬でも、我慢の方を優先させる事が多々あるので見えない事が多いです。

次の要素は他馬との兼ね合いです。単走では気持ちよく走っていても、他馬が隣にいたら力んでしまう馬もいます。わかりやすい例がモズスーパーフレアやメイケイエールです。馬が視界に入るとガッツリ力んで突き放そうとしてしまいます。ここまで極端な場合はなかなかないですが、それに近い現象はよく見られます。首を向けたり耳を動かしたりなど、そういった細かい部分で確認する事が出来ますので是非見てください。

動きの大事な要素はまだまだ他にあるとは思いますが、大まかなところで言えばこんな感じです。

最終章 まとめ

馬場を見て、指示内容を見て、馬を見る。これが調教診断の手順です。どれが欠けてもダメですし、どれかに偏ってもダメです。調教診断とは非常にシビアなもので、一頭一頭の解説を細かく書くととんでもない文字数になってしまいます。それくらい見る要素が多いです。

ですが、調教を見ているとこの条件でこの動き!!?みたいな圧倒的良化ポイントがあったりします。その時に僕は★★★★★を打つようにしています。逆に圧倒的に悪化している場合は★を打ちます。ただ調教は馬の強さを測るものではありません。馬の状態を見るものです。未勝利馬が調教で凄くいい動きをしているからといってジーワンで勝てません。その程度のものです。

買いたい馬の調教が良かったからレートを上げる、買いたい馬の調教が悪かったからレートを下げるという風に使うものであって、調教がいいから軸にするというのは馬鹿げています。僕の調教診断はそういう風に使って欲しいし、調教をそういう視点で見て欲しい。

今回は大まかな流れだけでしたが、何か一つでも新しい気付きがあれば嬉しいです。

皆様の愛情で大卒ジョッキーは作られております。愛をいただけたら幸いです。