地方創生の現状と課題

1. 地方創成の背景及び概要

2. 現状

3. 考察

1. 地方創成の背景及び概要

現在の日本は少子高齢化に伴う、人口減少という大きな社会問題を抱えている。特に都市圏から離れた地域において深刻化している。この問題に歯止めをかけるために生まれたのが「地方創成」という考え方である。「地方創成」とは、人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、政府一体となって取り組み、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会の創生を目指すことである。戦後以降の日本では、地方経済活性化のための政策として「全国総合開発計画」(全総)5次にわたって打ち出された。高度経済成長期では三大都市への人口・経済活動集の集中が急速に進んだ。それにより生じる地域間格差や地方の停滞への懸念から1次及び2次の全総では地方の社会資本の建設や重化学工業中心の工業化に重点を置かれた。高度経済成長から安定成長期へと移行すると、大都市への人口と産業の集中を抑制するために3次及び4次の全総では総合的な生活基盤整備に注力された。しかし、その後も都市部への人口集中は収まらず2014年頃より人口減少と地方都市の衰退に強い警鐘が鳴らされ始めた。そんな状況下において、安倍首相が地方を活性化させるために「地方創成本部」の新設を表明したことから「地方創成」というワードが誕生した。

2. 現状

日本全体で生じている人口減少の最も大きい原因は出生率の低下に起因する自然減(出生数 < 死亡数)である。日本の出生数及び合計特殊出生率(一人の女性が生涯に産む平均的な子供の数)の推移を図1に示す。図1より、出生数・出生率は、1970年代半ばから長期的に減少傾向であることがわかる。地方ではこれに加え、大都市(特に東京圏)への人口流入に起因して社会減(転入数 < 転出数)が生じている。図2に三大都市圏・他道県合計の転入・転出数の推移を示す。図2より、2011年より東京圏への転入数が増加傾向にある一方で、他道県の点転出数が年々増加していることがわかる。地方では出生率の減少と大都市への人口流出が同時に生じており、人口減少が加速している。

そんな中、政府は2014年に「まち・ひと・しごと創成本部」を内閣の下に設置するとともに、2060年までの「長期ビジョン」及びその実現に向けた施策をまとめた「総合戦略」を策定した。長期ビジョンでは「2060年に1億人程度の人口を維持」と「2050年代に実質GDP成長率1.5~2.0%維持」という長期展望が掲げられている。また、総合戦略では①地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする、②地方への新しいひとの流れをつくる、③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、④時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携するという4つの基本目標が掲げられている。さらに、131のKPIや施策が示されている。総合戦略は以前の地域政策と比較すると、様々な領域を巻き込んだ横断的な施策かつ各地域の実態に合った政策支援となっている部分が大きく異なる。

現在までのKPIの進捗を図3に示す。図3より基本目標のうち、①、③、④に関しては総じてKPIが目標に近づいていることがわかる。その一方で、基本目標②施策は、ほとんど成果が上がっていないということがわかる。

3. 考察

上述した現状を元に、地方の人口減少を抑えるための課題について2つの切り口より考察する。

一つ目は、出生率の低下である。出生率をもう少し細かく分析するために、「未婚率・初婚年齢」と「有配偶出生率」という要素に分解して問題を考える。図4に年齢別未婚率の推移、図5に出産に対する意識調査の結果を示す。図4より、長期的に見ると男女ともに未婚率が上昇している上に、晩婚化が進んでいることが分かる。また、図5より夫婦が考える理想的な子供の数及び現存している子供の数が減少していることが分かる。さらに、図4と図5を比較すると、夫婦の子供の数の減少よりも未婚率の増加の変化率が大きいことがわかる。そこで、今回は未婚率の増加の原因に焦点を当てる。図6に独身の理由調査(25〜34歳)の結果を示す。図6より、男女ともに「適当な相手に巡り合わない」が最も多い。さらに、男女共通して多い理由として、「まだ必要性を感じない」、「自由さや気楽さを失いたくない」が多い。また、「異性とうまくつきあえない」、「結婚資金が足りないという」という理由が増加傾向にある。このような結果より、物理的にも心理的にも結婚することで得られるメリットが減少しデメリットが増大していると感じている人多いというのが分かる。その為、結婚するメリットを作り出していくような環境整備をしていくことが今後の課題であると考える。この課題を解決するためには、結婚することで減少してしまう時間や金銭というコストを確保するような環境を創出していくことが重要であろう。

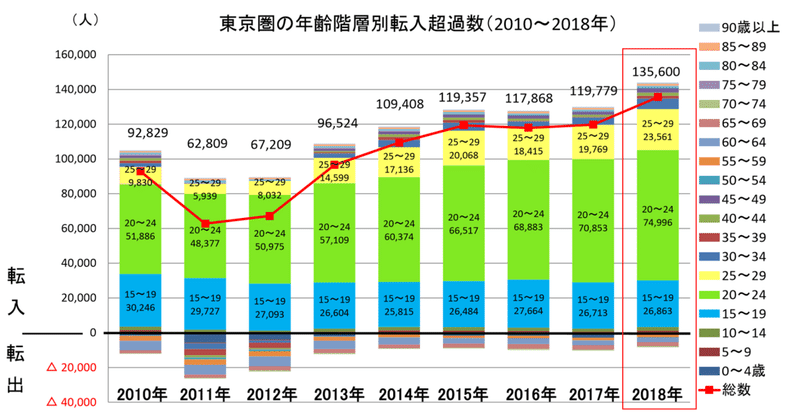

二つ目は、東京圏への転入超過である。図7に東京圏への年齢階層別転入超過数の推移を示す。図7より、転入超過数の大半を10代後半、20代が占めていることから、大学等への進学及び就職を機に東京圏へ転入してきていることが分かる。このような現象は政府も理解しており、地方大学の振興や東京の大学の新増設の抑制・地方移転のような大学改革や地方創生インターンシップや企業の本社機能移転の促進のような地方の雇用機会の創出を目指した政策を実施している。しかし、図7からわかるように若者の転入者の数は増加しており、効果は出ていない。この最も大きい原因は若者が「地方創生」の認知率の低さにあると考える。図8に実際に若者(17〜19歳)を対象にした地方創生に関する4つの単語に対する認知率を示す。図8より、ほとんどの単語は内容まで理解している若者は20%以下しか認知していないことが分かる。このことから、まずは若者へ「地方創生」という考え方を浸透させることこそが大きな課題であると考える。それにより、これらの問題解決に主体的に取り組もうという意識や地方への関心を持った若者を増やすことに繋がるであろう。この課題を解決するためには地方創生や宣伝や広告への投資が重要であると考える。

上述した以外にも地方の人口減少を抑えるために様々な課題が存在するだろう。これらの課題を少しずつ解決していくためには、これからの日本を支えていく若者たちの課題解決に向けた主体的な取り組みが必須である。だからこそ自分もこのような社会問題の解決に向けて積極的なアウトプットをしていきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?