日立鉱山創業

久原房之助、秋田の小坂鉱山を再生

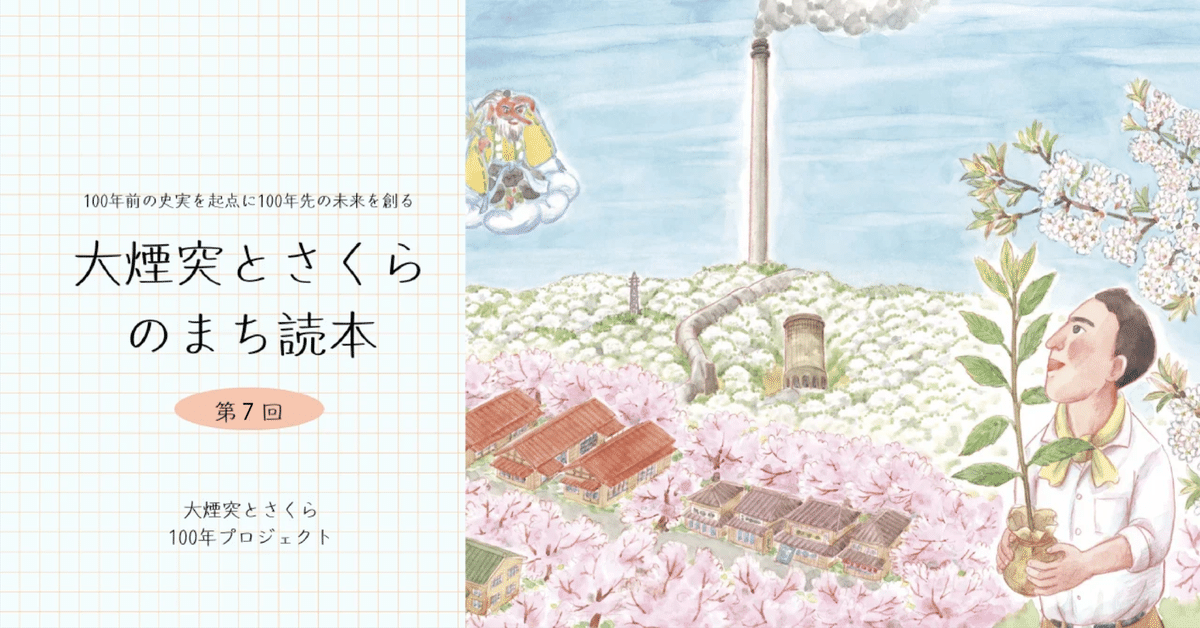

日立鉱山を創業した久原房之助(1869~1965)は、山口県萩市出身です。慶應義塾を卒業後、貿易業を目指して陶磁器の輸出をしていた森村組に入社しましたが、叔父の藤田伝三郎、父の久原庄三郎経営の藤田組の経営不振により藤田組に呼び戻され、明治24年(1891)22歳の時に秋田県鹿角郡小坂村(現小坂町)にある小坂鉱山へ赴任することになりました。

当時の小坂鉱山は銀山でしたが、銀鉱石の枯渇で閉山の危機にありました。31歳で小坂二代目の所長になった久原は、鉱員とともに寝起きして現場作業をしながら鉱山活性化を進め、鉱夫とともに坑内に入りました。青山隆太郎・米沢萬陸・竹内維彦ら溶鉱の三羽烏と呼ばれる同世代の技師たちと、黒鉱と呼ばれる鉱石から銅を取り出す「自溶製錬法」(生鉱吹製錬法)という新しい製錬法により、小坂鉱山を銅山に再生させます。小坂鉱山は黒鉱製錬により成長していきました。銚子第一水力発電所を設けて送電、新製錬所完成により、足尾・別子と並ぶ日本3大銅山となって、次々にインフラ整備(※1)を進めました。

労働者の生活環境整備として、社宅や上下水道、電気、供給所、病院、学校、交通機関などを整えていきました。

小坂再生の中で、労使の協調と「一山一家」(※2)の考えを持ち、この頃から久原房之助はあらゆる社会制度が整った理想鉱山ユートピア(※3)構想を考えました。鉱山事務所の建設、福利厚生施設の芝居小屋「康楽館」づくりを構想して、後に日立鉱山に影響を与える理想鉱山都市づくり(※4)を進めていきました。

<日本近代化遺産を活用した産業観光>

久原房之助が計画した小坂鉱山の鉱山事務所や明治の芝居小屋康楽館は、小坂鉱山のシンボルとして国重要文化財に指定されて、現役の観光施設としてにぎわっている。

近くの明治百年通りには、当時の建物などが近代化産業遺産として移転保存され、小坂鉄道跡地には鉄道遺産を活用した「レールパーク」が設けられるなど、産業観光が活発である。

日立鉱山創業

その後、久原は大坂の本店勤務を命ぜられますが、大坂に戻る途中、東京に6カ月とどまり、社会状況を展望しながら独立のための構想を考え各地の鉱山調査を進める中で、日立村の赤沢銅山の情報を受けました。

久原は「山の相に惚れた」という言葉で、神峰山背後の峰々に露頭する鉱石を見て、赤沢銅山の買収を決めたといわれます。

赤沢銅山を買収して日立村の名前をとり 「日立鉱山」と名前を改めて、明治38年(1905)12月26日に日立鉱山を創業しました。

創業時に集まってきた人たちの中心には、小坂勢と呼ばれた30代の若い職員40名がいました。その中には、後に日立製作所を興す小平浪平や煙害対策に活躍する角彌太郎たちの姿がありました。さらに、ベテラン坑夫・削岩夫・鍛冶職、土木建築関係の請負師など400人もいました。

鉱山経営にあたって、久原は「日立鉱山事務所規則」「所員勤務心得」「給与規定」を制定して組織・就業体制を整備し、近代鉱山経営のための体制を整えていきました。

危険を伴う鉱山事業にとって大切な守護神(金山彦命・金山姫命)は、中世この地を治め鉱山開発をした佐竹氏により祀られた神々ですが、日立鉱山の山神として迎えられ、鉱山従業員の崇拝を受けるようになります。

社章となる日月併輝は、久原自身が考えたもので、太陽が月に入る金環食(※5)から、悠久と無限、永遠の発展への願いを込めたものです。

創業時、鉱山主久原房之助は36歳、中心となる職員は30代という若者集団でした。久原自ら坑内作業を始め何でもやったと語っています。鉱山開発の拠点として久原が居住した久原本部で昼夜を問わず、近代的鉱山経営への討議が交わされ、新しい鉱山づくりが進められていきました。

その中で起きたのが、財政支援をしていた銀行鴻池から派遣された初代所長神田礼治が、派遣後10カ月で職員を連れて退去するという危機です。この危機を聞き、久原とともに小坂鉱山で苦労を共にした技術者や鉱夫等が応援に駆けつけて、そのまま日立鉱山に残り、その後鉱山発展を支える人材になっていきました。

増産体制で溶鉱炉の稼働が進むとともに、煙害が起き、補償金の支払いが出てきたり、久原の後援者で資金調達に関わった井上馨の鉱山視察が予定される中で断層にぶつかるという、井上断層と呼ばれる事態が発生します。

この危機に優秀な坑夫たちが、昼夜2時間交代で作業し、鉱脈を掘り当てたということもありました。

日立鉱山発展の要因

日立鉱山発展の要因は、何よりも立地条件が恵まれていたこと、人の和、近代工業の発展期に最新の技術を導入したことが大きな要因でした。

短期間に鉱山事業を進展させたのには、小坂鉱山での経験が大きな力になっています。

【発電所建設と採掘機器の導入】

まずは電力の確保を急ぎ、相次いで発電所設置に動き、中里発電所・町屋発電所(里川)、続けて日本初の鉄筋コンクリート水路式の石岡第一発電所・第二発電所(大北川)など7カ所の水力発電所を設置しています。

また、坑内作業に削岩機を導入し、人力の採掘から機器を使用した採掘作業を進め、日本初のダイヤモンド試錐機を導入して鉱床調査を有利にしていきます。

【日立鉱山専用電気鉄道】

明治41年(1908)になると、大雄院地区に大規模製錬所を建設して、日立鉱山で採掘した鉱石に加え、各地から買鉱(※6)した鉱石を自溶製錬法により製錬しました。銅生産に加えて、金銀の生産量も増加させていきます。

それまで鉱石や物資の運搬等は牛馬で行っていたものを、「日立鉱山専用電気鉄道」(鉱山電車)を常磐線助川駅―大雄院間に敷設しました。同時期に大雄院と本山の間に複線式架空鉄索(※7)を設けて、採掘した銅鉱石を運びました。

日立鉱山から助川駅まで8km、大雄院から助川駅まで5・3kmという短い輸送距離は、各地からの鉱石輸送や常磐炭田からの石炭の輸送、京浜工業地帯等への製錬した銅の輸送に優位な条件となりました。

【若き人材の技術力結集】

これらの仕事を可能にしたのは、電力の確保や機器の製造に力を発揮した小平浪平、製錬技術が高く溶鉱の三羽烏といわれた竹内維彦、米澤萬陸、青山隆太郎ら若い技術者たちの力によります。

さらに採掘技術の高い坑夫集団の力や、若い力を結集させて一山一家の家族的鉱山の具現化を図る若い経営者久原房之助の存在、その意をうけて福利厚生・労務対策を実施する角彌太郎らの働きがありました。

新興の日立鉱山は重工業・鉱山業発展期の社会情勢の中で、創業から着実に発展を遂げて、足尾、別子、小坂と並ぶ4大銅山へと躍進していきました。

文=大畑 美智子

(※1)インフラ整備

久原房之助は小平浪平と共に用水工事をし、鉱毒濾過装置を設置した。水力発電所を整備して電力を確保し、坑内作業の運搬の電化、県内初の電灯整備等、施設整備をした。生活環境の整備では、供給所や上下水道、住宅、電話、学校、病院、劇場、交通、郵便局等を整備し、鉱山町のまちづくりを進めた。

(※2)一山一家

明治時代、炭坑や鉱山などを中心に、「すべての労働者が、全部一つの家族である」という考えが生まれた。みんなが安心して働ける環境をつくり、苦楽を共に連帯する職住一体という強い絆を炭坑や鉱山につくった。日立鉱山は、他山に比べても労使関係、福利厚生の充実、人間関係が良い「一山一家の鉱山」、「オラがヤマ」という家族的な鉱山社会であると知られている。

(※3)ユートピア

イギリスの思想家トマス・モアがラテン語で書いた架空の国の話『ユートピア』。自由や平等、公共性や正義が存在する「どこにもない場所」。住みよい理想郷の考えは、欧米や近代都市計画を考える明治の先進的な人達に大きな影響を与え、久原房之助が理想郷づくりを考えるもとになった。

(※4)理想鉱山都市づくり

産業革命後、イギリスの社会主義者ロバート・オーエンがニュー・ラナークで行った社会改良運動には、労働者教育や幼児保育などがある。生活協同組合の基礎となった供給所、労働者保護の住宅環境や労働環境改善と福利厚生施設整備、サマータイムの導入、女性労働と育児、などは日立鉱山で実践されていた。

また、イギリスのエベネザー・ハワードが提唱した田園都市構想なども、久原の目指した理想工業都市づくりに大きな影響を与えたと考えられる。

日本近代化遺産を活用した産業観光

久原房之助が計画した小坂鉱山の鉱山事務所や明治の芝居小屋康楽館は、小坂鉱山のシンボルとして国重要文化財に指定されて、現役の観光施設としてにぎわっている。

近くの明治百年通りには、当時の建物などが近代化産業遺産として移転保存され、小坂鉄道跡地には鉄道遺産を活用した「レールパーク」が設けられるなど、産業観光が活発である。

(※5)金環食

日食の際、太陽と、見かけがそれより小さい月がピッタリと重なり、太陽がリング状に見えるもの。

(※6)買鉱

生鉱吹きの新技術による製錬所が建設され、金銀銅を含む多種の鉱石の製錬ができたため、自山の鉱石だけ出なく、他の鉱山からも鉱石を買い、製錬所の稼働を有効拡大させた。輸送の利便性により、東北や伊豆、北陸など東日本各地から買鉱を積極的に進め、日本の買鉱製錬のはしりとなった。(西日本の鉱山から買鉱した鉱石は、佐賀関製錬所で製錬した)

(※7)鉄索

ロープウェイに鉱石を入れる大きなバケットをぶら下げたもの

【主な参考文献】

『日立鉱山史』(嘉屋實編著/日本鑛業株式会社/1952年)

『久原房之助小伝』(日本鉱業株式会社/1991年)

『鉱山と市民―聞き語り日立鉱山の歴史』

(鉱山の歴史を記録する市民の会編/日立市/1988年)

『天馬空を行く』(田中誠・吉成茂/日立市民文化事業団/2007年)

※写真は、小坂町と日鉱記念館からご提供いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?